ここから本文

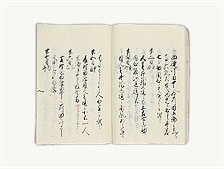

31.家忠日記いえただにっき

人取り以外にも、戦場では狼藉が行われました。代表的なものに「刈田狼藉(かりたろうぜき)」があります。これは、敵地の田畑の作物を刈り取ってしまう行為。展示資料でも、天正6年(1578)8月22日、26日と徳川家家臣松平家忠が「苅(刈)田」に赴いています。場所は駿河国田中城(現、静岡県藤枝市)。徳川家康による、武田勝頼方の田中城攻めの場面です。

戦国時代の戦争では、食料は個々の武士が持参するか現地調達が原則。敵方の食料を奪うことも織り込み済みです。かの上杉謙信も関東に幾度となく出兵していますが多くは冬に集中しており、近年では雪国越後での口減らしと関東での食糧確保が目的の一つであったとも言われています。

本資料は、徳川家家臣松平家忠の日記。巻1。記述は、天正5年(1577)から文禄3年(1594)まで。全7冊。昌平坂学問所旧蔵。

(請求番号:163-0062)

写真をクリックすると拡大画像が表示されます

写真をクリックすると拡大画像が表示されます

※写真をクリックすると拡大画像が表示されます

- 参考資料(請求番号:169-0085)

-

参考資料は、北条氏譜代の武士だった三浦浄心が記した『北条五代記』。同人の『見聞集(けんもんしゅう)』より、小田原北条氏5代の盛衰・逸話をあつめてまとめたものです。万治2年(1659)刊。紅葉山文庫旧蔵。

図は、海上を船で移動し、海辺の村々を襲う雑兵たちの図。相模国(神奈川県)と安房国(千葉県)の間では、海上での戦争も頻繁に行われ、夜になると海辺の村々を船に乗った雑兵たちが襲います。また、「いくさ舟の侍衆」を「海賊の者」と云う人もいたとか。戦場に連れてこられた雑兵たちは、略奪者と表裏一体の部分もありました。なお、村々の中には「半手(はんで)」という、年貢の半分を相手方に払う行為により襲撃を免れる所も存在しました。

本文ここまで

ここからメニュー

- 古事記と六国史

- 幕府の歴史編纂

- 物語風の歴史

- 平家物語

- 太平記と太平記読

- 武力の世界

- 戦国の信仰

- 戦国の女性

- 歴史と物語

- 語られる戦国時代

- 「正史」と「四大奇書」

- 仁正寺藩主・市橋長昭と湯島聖堂献納本

メニューここまで