ここから本文

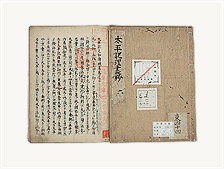

23.太平記之秘伝理書たいへいきのひでんりしょ

『太平記』は、すでに室町時代から物語僧などによって語られていましたが、江戸時代の初期になると、太平記読(太平記講釈とも)と呼ばれる人々の活動が盛んになり、『太平記』の普及が加速します。初期の聴衆は主に武士たち。彼らは「太平記読」の講釈を聴くことで、為政者の倫理や戦術ほかさまざまな知識を学びました。

『太平記之秘伝理書』(『太平記評判秘伝理尽鈔』等とも)は、太平記読が講釈の台本として用いた書。全40巻。奥書に今川心性が文明2年(1470)に名和刑部左衛門に伝授した内容を、大運院陽翁(法華宗の僧)が元和8年(1622)に唐津藩主の寺沢広高に伝えたとあります。『太平記』の各場面に「伝」と「評」を添え、「伝」で異説や裏話を紹介し、「評」では戦術や倫理に対する批判が記されています。

(請求番号:167-0113)

写真をクリックすると拡大画像が表示されます

写真をクリックすると拡大画像が表示されます

※写真をクリックすると拡大画像が表示されます

本文ここまで

ここからメニュー

- 古事記と六国史

- 幕府の歴史編纂

- 物語風の歴史

- 平家物語

- 太平記と太平記読

- 武力の世界

- 戦国の信仰

- 戦国の女性

- 歴史と物語

- 語られる戦国時代

- 「正史」と「四大奇書」

- 仁正寺藩主・市橋長昭と湯島聖堂献納本

メニューここまで