ここから本文

箱館戦争(1869年)で新政府と激しく戦いながら、のちに明治政府の閣僚を歴任した旧幕臣に、榎本武揚(えのもと・たけあき 1836-1908)がいます。

榎本武揚(通称は釜次郎)は、御家人榎本円兵衛の次男として江戸の下谷で誕生。中浜万次郎(ジョン万次郎)の塾で学び、また長崎の海軍伝習所で勝海舟の指導を受けました。文久2年(1862)に幕府の留学生として渡欧。オランダで航海術や国際法を学び、帰国後、慶応3年(1867)に軍艦役(のち軍艦頭並)を拝命。翌4年(明治元年)に江戸城が新政府に明け渡されてからも主戦論を唱えて軍艦の引き渡しを拒み、箱館で政府軍と戦い、明治2年(1869)に降伏、入獄しました。

明治5年に放免となった榎本は、開拓使に出仕。同7年には海軍中将となり、特命全権公使としてロシアと樺太問題の交渉を担当(翌年「樺太・千島交換条約」調印)。その後、逓信大臣、文部大臣、外務大臣を務め、明治41年(1908)に73歳で没しました。

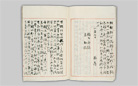

展示資料は、『公文別録』のうち、「榎本釜次郎脱艦一件書並仏人ブリユウネ等所罰方」。慶応4年(1868)8月19日夜、開陽丸ほか計8隻の艦隊を率いて品川沖から脱走した榎本から、勝安房(海舟)・山岡鉄太郎らに宛てた書簡や、「纔(わずか)に一二強藩の独見私意に出てなれるものなれは(中略)苟(いやしく)も男子の心腸ある者豈甘してこれに服従すへき」と新政府への服従を拒む弾劾文の写しほかが添付されています。

「仏人ブリユウネ等」とは、榎本ら旧幕府兵を応援するために艦隊に加わったフランス仕官のこと。展示資料には、彼らの処分

本文ここまで