Ⅳ.おわりに――平家物語とその時代

平家物語に収められている逸話は、治承・寿永の内乱(源平合戦)当時の史書・日記などの記録類と異なっている箇所が多くあります。また写本によっても内容・表現が大きく違っており、物語は様々な様相を見せます。この章では最後に、当時の記録類や諸本についてご紹介します。

平家物語諸本

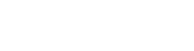

城方本『平家物語』

特101-0007

【成立】未詳

展示資料は慶長年間(1596~1615)の書写と考えられるもので、巻一の題簽に「城方」と書き込まれていることから通称を「城方本」と呼ぶ。紅葉山文庫の蔵書についてまとめた『重訂御書籍来歴志』(天保7年(1836)編)には、城方流(『平家物語』を琵琶で語る芸能の流派のひとつ)の本として記載されているが、詳細は不明。物語は平家の遺児の六代の死で終わる。当館にのみ所蔵が知られる写本である。全12巻12冊。紅葉山文庫旧蔵。

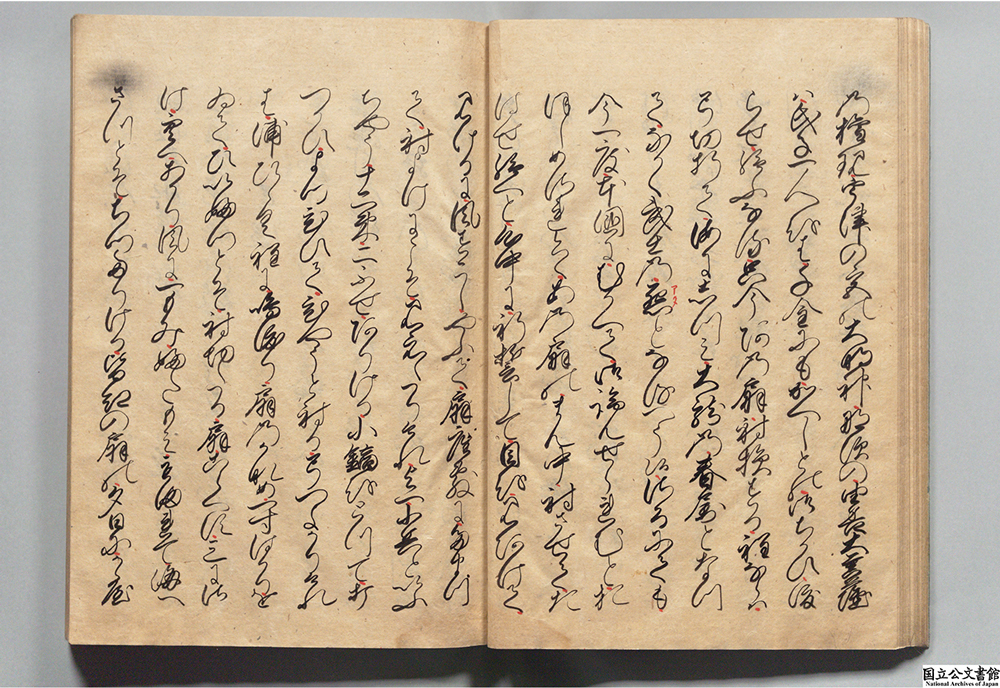

延慶本『平家物語』

203-0149

【成立】延慶2年~3年(1309~1310)頃

「延慶本」は延慶年間に根来寺(和歌山県岩出市)で書写された写本のことで、それを応永26年~27年(1419~1420)に写したものが伝存している(現在は大東急記念文庫所蔵、重要文化財)。鎌倉時代の古態を残しているとされ、収録される逸話も多く、研究上、重要視されてきた伝本のひとつである。

展示資料はこの応永書写本からの転写本で、虫損の跡などもそのまま再現している。蔵書家として知られた幕臣の朽木綱泰(1769~1852)の旧蔵書で、このことから「朽木本」と称される。全6巻48冊。

挿絵で読む平家物語

挿絵で読む平家物語