Ⅱ.妖しきものたちの平家物語

武士たちのドラマの背後に、暗躍する怨霊・天狗・魑魅魍魎——

平家物語には教科書にも掲載される有名なエピソードのほか、奇妙で不思議な逸話も多く収められています。この章では平家物語の陰に蠢く妖しき”モノ”たちの姿に迫ります。

重宝をめぐる伝説

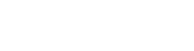

宝永4年版『源平盛衰記』

167-0048

【刊年】宝永4年(1707)

【刊行者】額田勝兵衛・正三郎

展示資料は宝永4年(1707)に京で刊行された横型絵入り本。横型絵入り本の出版は元禄年間(1688~1704)前後に流行し、本資料もその影響下で出版されたと考えられる。全48巻12冊。内務省旧蔵。

範頼・義経の軍勢は木曾義仲を討ち果たしたあと平家の軍勢とも対決。特に義経はめざましい活躍を続け、一ノ谷の戦いでは平家の武将を次々と討ち取ります。

折しも小松三位中将維盛(清盛の嫡孫)は出家し、那智勝浦の沖(現在の和歌山県東牟婁郡那智勝浦町の沖合)で入水。ここで『源平盛衰記』は平家嫡流に受け継がれていた重宝「唐皮」「小烏」「抜丸」の伝説を語ります。

源義経(1159~1189)

義朝の子で頼朝には異母弟に当たります。幼名は牛若丸。平治の乱において父が敗死したのをきっかけに鞍馬寺に入りますが、密かに奥州へ下って藤原秀衡(?~1187)の庇護を受けました。頼朝の挙兵に合流すると、その武将として活躍。しかし頼朝と不仲となり、再び奥州へ。最期は藤原泰衡(1155~1189)に襲撃され、衣川の館(現在の岩手県西磐井郡平泉町高館)で自害しました。

▼写真をクリックすると、拡大画像が表示されます。

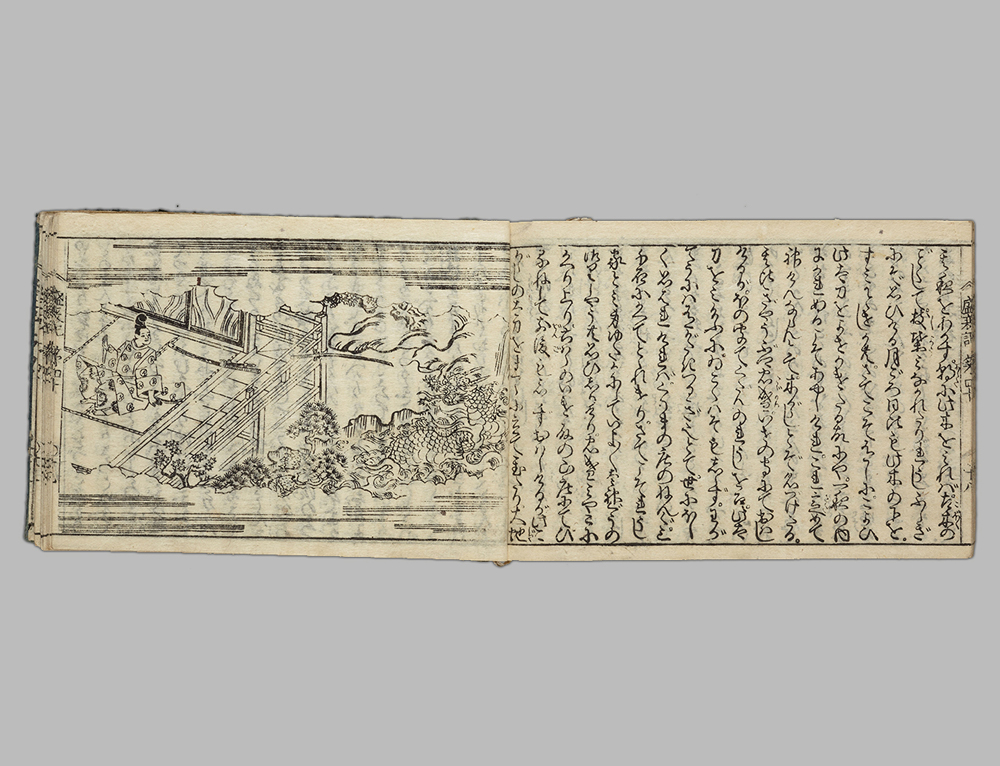

- 【挿絵】池から現れた大蛇に立ち向かう太刀「抜丸」(中央)

ある猟師が天照大神から授けられた太刀は、あらゆる獣の命を奪うことができ、さらには立て掛けた木ですら一晩で枯らすことができたので「木枯」と呼ばれていたといいます。この噂を耳にした平忠盛(1096~1153、清盛の父)はこれを高値で買い取りました。

ある日、忠盛が昼寝をしていたところ、池から大蛇が現れて忠盛を丸呑みにしようとしました。すると「木枯」はひとりでに鞘から抜けて大蛇を退散させました。このことから忠盛はこの太刀を「抜丸」と名付け、長男の清盛ではなく三男の頼盛(1132~1186、通称を「池大納言」「池殿」)に授けました。物語はこれを清盛と頼盛の不仲の原因と伝えます。

▼写真をクリックすると、拡大画像が表示されます。

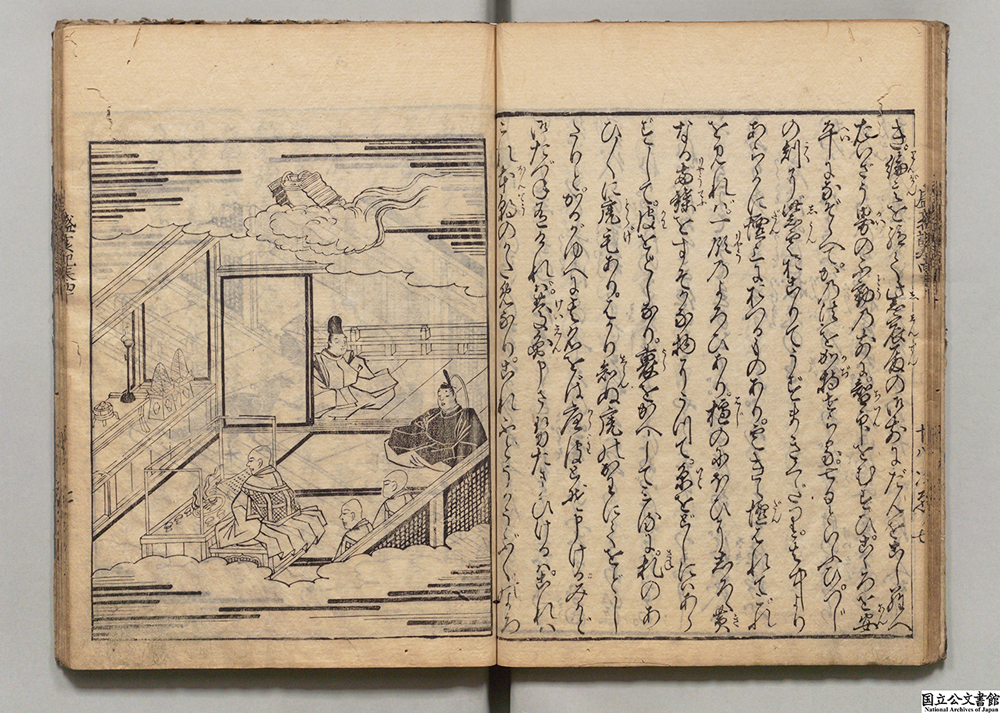

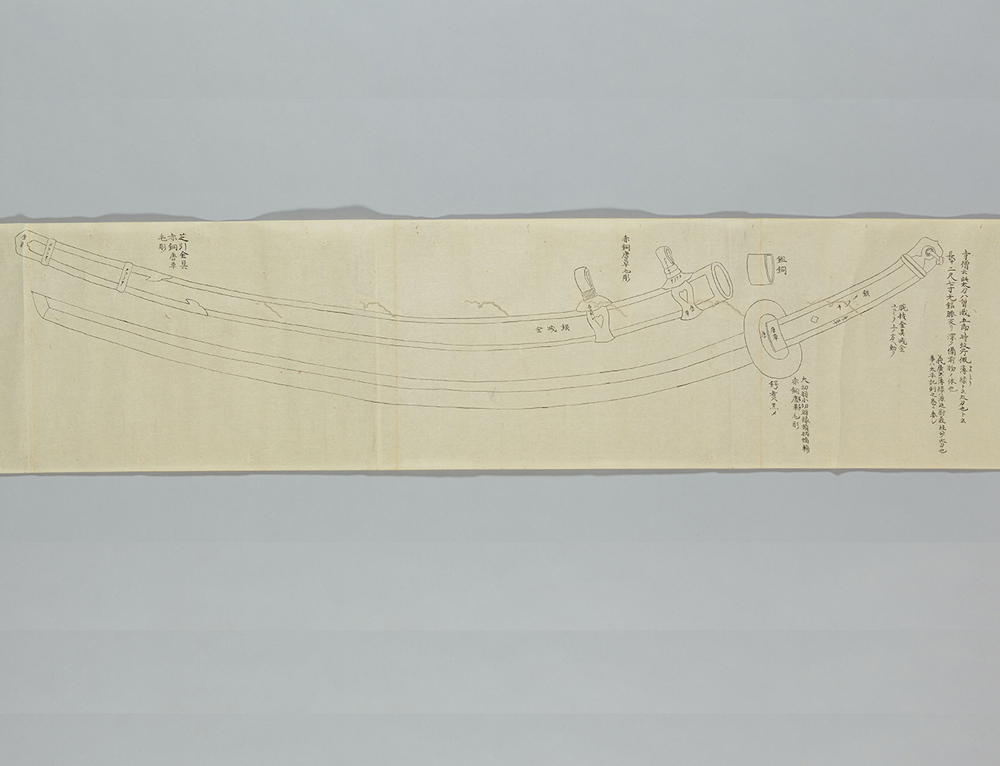

- 【挿絵】鎧「唐皮」が紫雲に乗って現れる様子

(延宝8年版『源平盛衰記』:167-0043)

桓武天皇(在位:781~806)の御代、帝が上人に命じて加持祈祷をさせたところ、紫雲の中から鎧が出現。虎の皮で作られていたため「唐皮」と名付けられ、平貞盛(平将門追討に功のあった武将)に下賜されて以降、仏から授けられた秘宝として平家代々に伝えられたといいます。

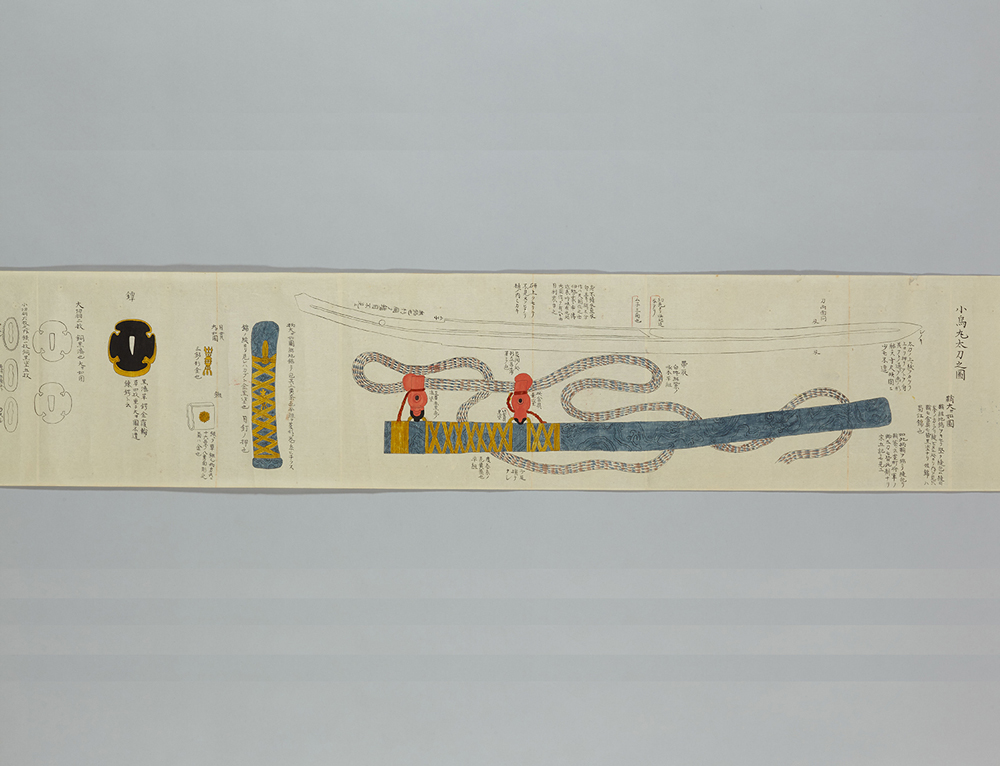

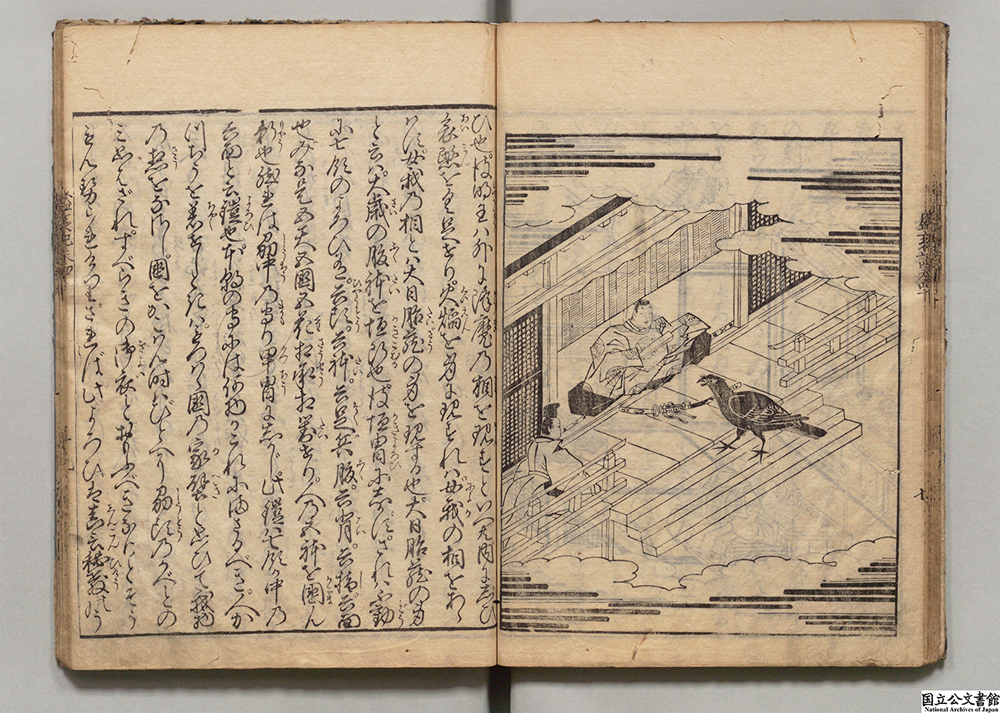

刀劔図

【成立】未詳

【作者】未詳

本資料は、各地の寺社が宝物として所蔵している刀剣を図示、解説したもの。

記載されている情報はそれぞれ異なる時期に収集されたもので、年記の上限は万治3年(1660)で、下限は寛政12年(1800)。多くがすでに出版・書写されていた資料からの孫写しと考えられる。

展示資料は明治13年(1880)に政府が購入したもの。全2軸。内務省旧蔵。

▼写真をクリックすると、拡大画像が表示されます。

- 小烏丸

物語によれば小烏丸は維盛(清盛の嫡孫)が所持していましたが、嫡子の六代に譲る前に入水してしまい、物語では小烏丸の行方を追うことはできません。

現存する小烏丸は平家の流れを汲む伊勢氏に伝来していたもので、のち明治天皇に献上され、現在は皇室御物となっています。

挿絵で読む平家物語

挿絵で読む平家物語