Ⅲ 広がる平家物語

『平家物語』が琵琶法師の語りや書物によって流布するにつれ、物語は芸能・学問など様々な方面に大きな影響を及ぼしていきます。この章では室町時代から江戸時代にかけての『平家物語』の広がりについてご紹介します。

芸能と平家物語

未来記

204-0018(21)

【成立】室町時代中期~末期

【作者】未詳

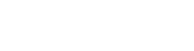

主に戦国時代に流行した芸能である幸若舞を、読み物用に編集した『舞の本』のうちのひとつ。鞍馬寺の牛若丸が天狗と出会い、源平合戦の行く末を予言されるという内容を持つ。

展示資料は挿絵入りで明暦2年(1656)に出版されたもの。天狗たちが話す源平合戦の顛末は『源平盛衰記』の記述に近似しており、物語の影響をうかがうことができる。内務省旧蔵。

十二段草紙

204-0073

【成立】室町時代中期か

【作者】未詳

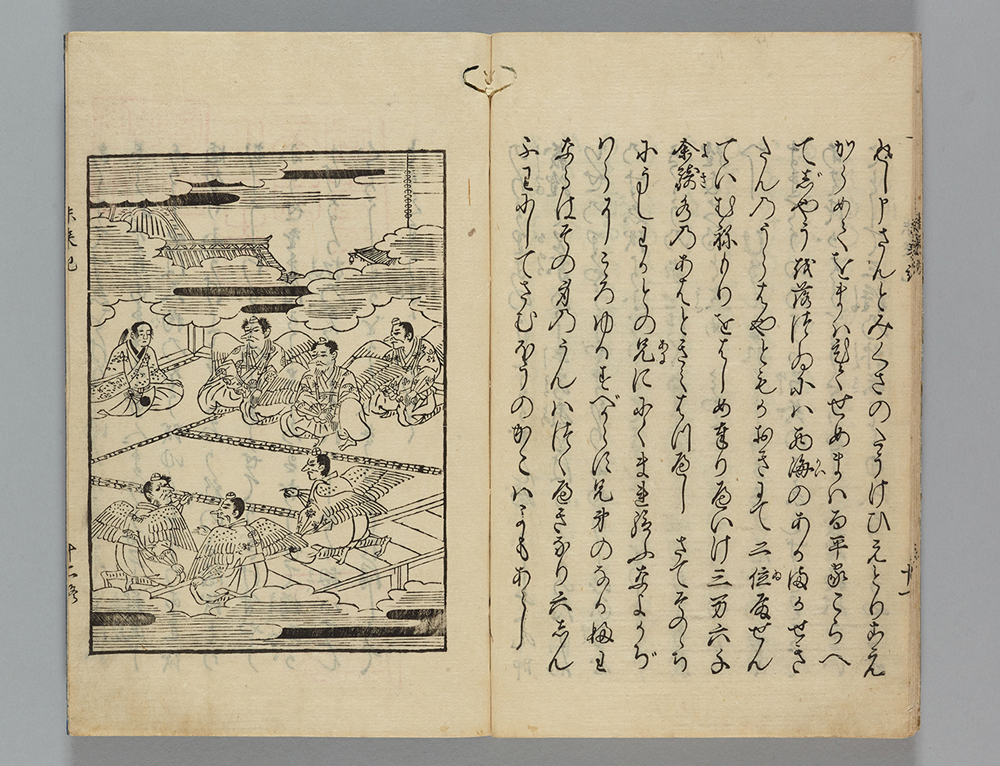

一般的な書名は『浄瑠璃御前物語』あるいは『浄瑠璃物語』。この物語が三味線と結びついて「浄瑠璃節」と呼ばれるようになり、さらにそののち操り人形芝居として上演されて「人形浄瑠璃」の語源となったと言われる。

奥州下りの途上にある源氏の御曹司義経と矢作(現在の愛知県岡崎市)の遊女浄瑠璃姫の悲恋を描いたもの。

展示資料は江戸時代に出版された絵入り本で、刊年・刊行者は不明。全1冊。和学講談所旧蔵。

挿絵で読む平家物語

挿絵で読む平家物語