Ⅳ.おわりに――平家物語とその時代

平家物語に収められている逸話は、治承・寿永の内乱(源平合戦)当時の史書・日記などの記録類と異なっている箇所が多くあります。また写本によっても内容・表現が大きく違っており、物語は様々な様相を見せます。この章では最後に、当時の記録類や諸本についてご紹介します。

平家物語諸本

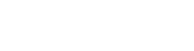

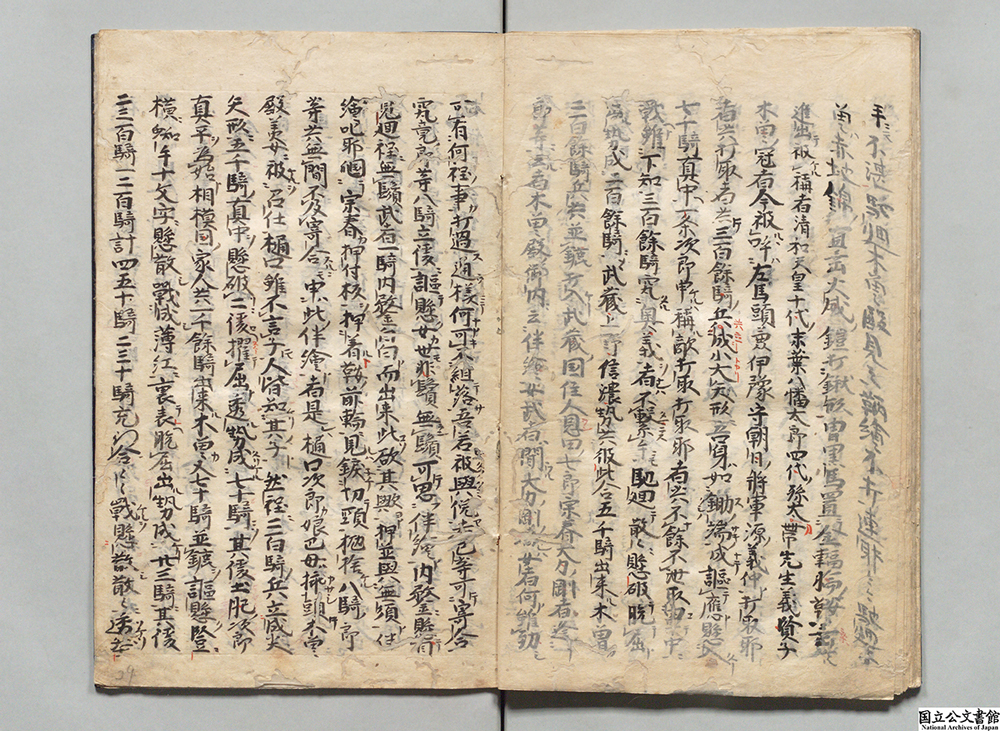

長門本『平家物語』

203-0156

【成立】未詳

長門国赤間関(現在の山口県下関市)にある阿弥陀寺(現在の赤間神宮)に伝来した旧国宝の写本にちなみ、「長門本」と呼ばれる。平家一門滅亡の地に伝わったことから、江戸時代前期に重要視され、写本を中心に広がった。全20巻の大部で、延慶本と内容が近似する。

展示資料は写年不明。全20巻20冊。紅葉山文庫旧蔵。

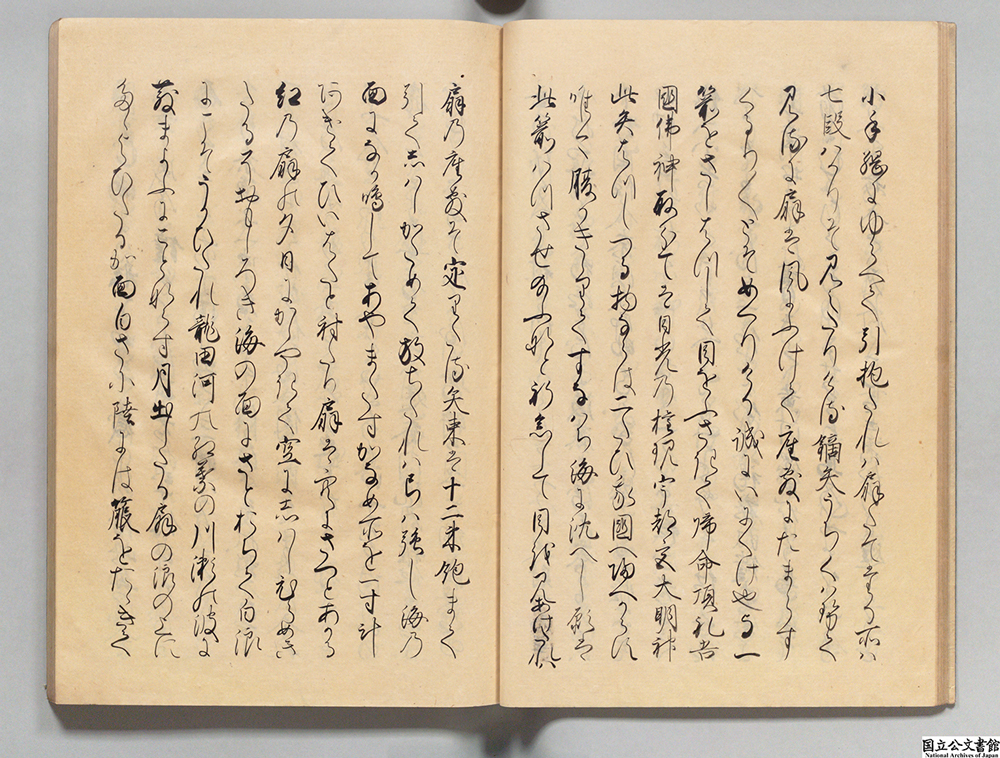

慶長古活字版『源平盛衰記』

【成立】未詳

『平家物語』諸本よりも『太平記』や『義経記』に近似する。

展示資料は慶長年間に木活字を用いて出版されたもの(古活字版)で、江戸時代に流布した『源平盛衰記』のほとんどが本資料を底本としている。また展示資料は国学者の岸本由豆流(1789~1846)の旧蔵書で、信濃国須坂藩主の堀直格(1806~1880)の手元にあった時期もあると推定される。全48巻48冊。

源平闘諍録

【成立】未詳

千葉氏を中心とした坂東平氏(関東を拠点とする平氏)の視点で記された逸話を多く収録するもので、『平家物語』諸本のうちでも特異な内容・表記を持つ。

巻一之上・巻一之下・巻五・巻八之上・巻八之下の5冊のみが伝存し、当館のみが所蔵する貴重な写本である。

展示資料は建武4年(1337)に書写したものを、さらに文和4年(1355)に書写したものとされるが、はっきりとした写年は不明。

那須与一が扇の的を射る場面は欠けており、展示箇所は木曾義仲の最期の場面である。紅葉山文庫旧蔵。

挿絵で読む平家物語

挿絵で読む平家物語