Ⅳ.おわりに――平家物語とその時代

平家物語に収められている逸話は、治承・寿永の内乱(源平合戦)当時の史書・日記などの記録類と異なっている箇所が多くあります。また写本によっても内容・表現が大きく違っており、物語は様々な様相を見せます。この章では最後に、当時の記録類や諸本についてご紹介します。

歴史と物語のあいだに

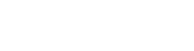

吾妻鏡

148-0032

【成立】鎌倉時代後期か

【編者】未詳

鎌倉幕府によって編纂された歴史書。日記・記録類を参考に編まれたとされるが、多くは御家人たちの家々に伝わっていた言説を基にしていると思われ、『平家物語』と近似した記載も多い。

展示資料は寛永3年(1626)に出版された『新刊吾妻鏡』である。全51冊。紅葉山文庫旧蔵。

平重衡(1157~1185)

清盛の子で、宗盛・知盛の同母弟。南都焼討の軍勢を指揮。一ノ谷の戦いで捕らえられると、身柄を鎌倉に送られました。のち奈良に連行されて南都の僧兵たちによって斬首。物語では風流な貴公子として描かれ、南都焼討の罪業を抱えて苦悩します。鎌倉方の人々との温かい交流や、重衡に仕えた千手前との悲恋も描かれます。

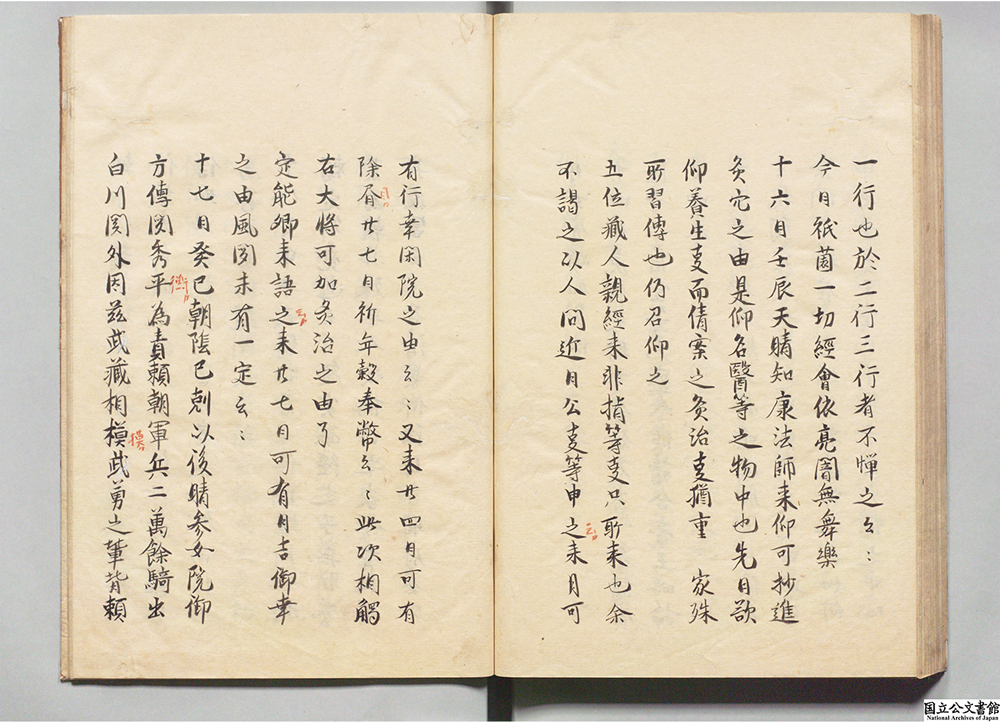

玉葉

特064-0001

【成立】長寛2年~正治2年(1164~1200)

【作者】九条兼実(1149〜1207)

摂政・関白を務めた貴族である九条兼実の日記。16歳から44歳までほぼ継続的に書かれており、有職・風俗を詳細に記すとともに、治承・寿永の内乱についてもその動向が克明に記録・批評されている。

展示資料は写年・書写者ともに不明。全53冊。昌平坂学問所旧蔵。

- 養和元年(1181)3月17日条には、木曾義仲を追討するために発向した城太郎助永(城資永、?~1181)が病死したという噂が記録されています。実際に資永は出陣直前に急死しており、各地で相次ぐ反乱を抑え込もうとしていた平家にとっては大きな痛手となりました。

物語では、資永は平家を呪う謎の声に悩まされて死んでしまったとされます。

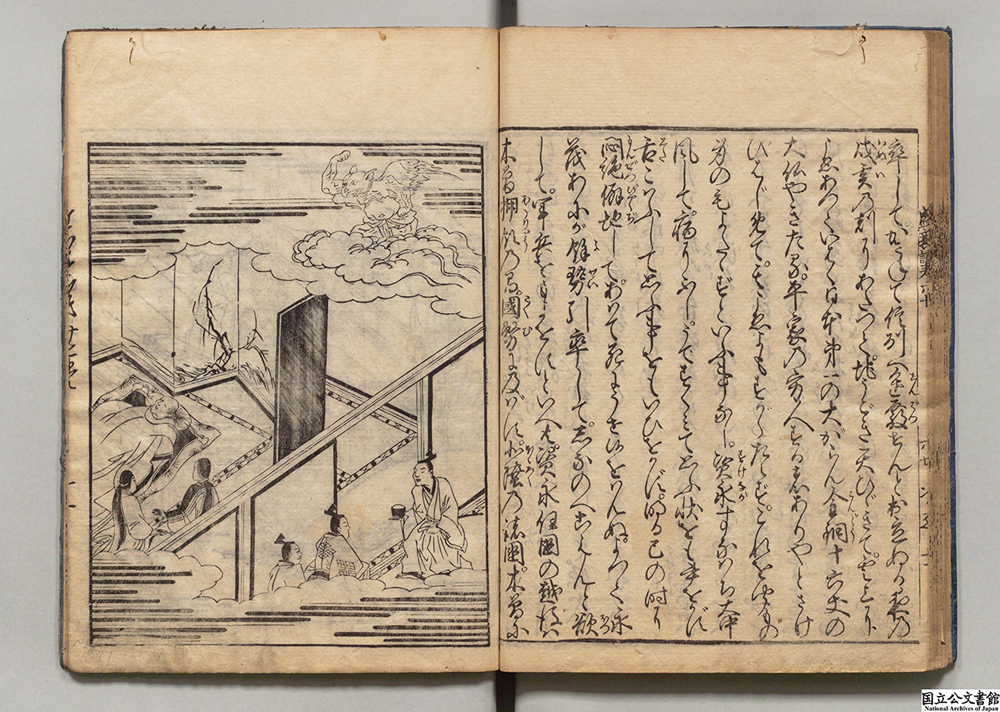

挿絵で読む平家物語

挿絵で読む平家物語