Ⅲ 広がる平家物語

『平家物語』が琵琶法師の語りや書物によって流布するにつれ、物語は芸能・学問など様々な方面に大きな影響を及ぼしていきます。この章では室町時代から江戸時代にかけての『平家物語』の広がりについてご紹介します。

芸能と平家物語

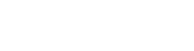

実盛

特029-0001(8)

【成立】応永30年(1423)頃

【作者】世阿弥(生没年未詳)

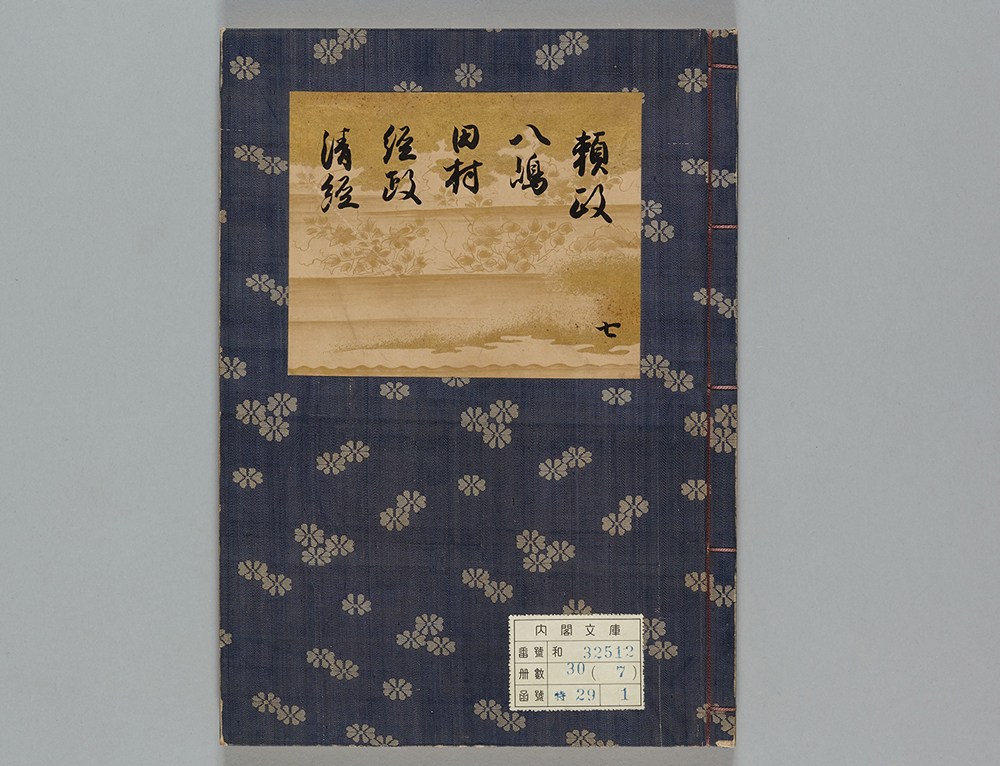

応永21年(1414)頃、加賀国篠原(現在の石川県加賀市)に平家方の武将である斎藤実盛(?~1183)の亡霊が現れたという噂が立ち、これを知った世阿弥が『平家物語』をもとに作った謡曲。展示資料は江戸時代前期頃に書写された『謡本』全30冊のうちの1冊で、蒔絵の箱に収納されている。傍点は節付けの譜(楽譜、音符)のようなものである。

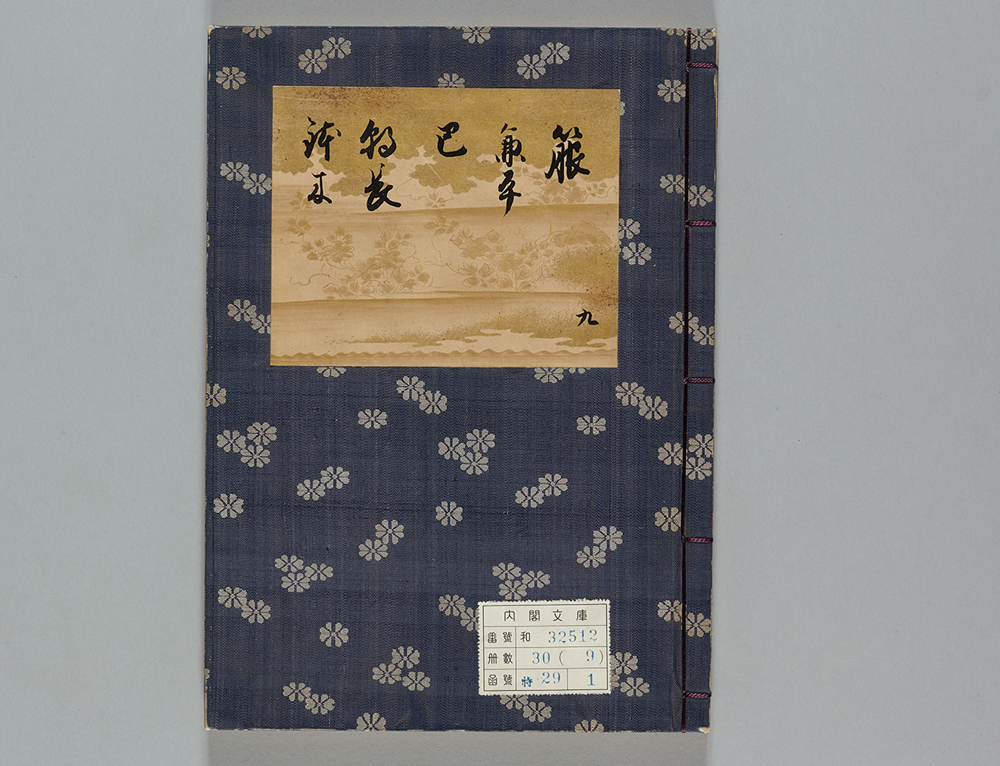

巴

【成立】室町時代前期か

【作者】未詳

木曾義仲に仕えたという女武者巴を主人公とする謡曲。展示資料は前掲資料と同じ『謡本』のうちの1冊。

- 旅の僧が近江国粟津(現在の滋賀県大津市)までやってくると、木曾義仲を祀る神社に参詣する女に出会う。彼女の正体は義仲に従った女武者巴の亡霊。一騎当千とうたわれるほどの武者だったが、女ゆえに主君と最期を共にすることを許されず、ただ一人落ち延びた無念を語る。舞台となる粟津は、巴の最期の地ではなく、義仲が討死した場所である。

清経

【成立】室町時代前期

【作者】世阿弥(生没年未詳)

平清経(1163~1183、清盛の孫)を主人公とする謡曲。

『平家物語』では、清経は元家臣の軍勢に敗れ、平家の拠点のひとつだった太宰府を失い、豊前国柳浦(現在の福岡県北九州市門司区)沖で身を投げた。この記述をもとに世阿弥が作ったといわれる。展示資料は前掲資料と同じ『謡本』のうちの1冊。

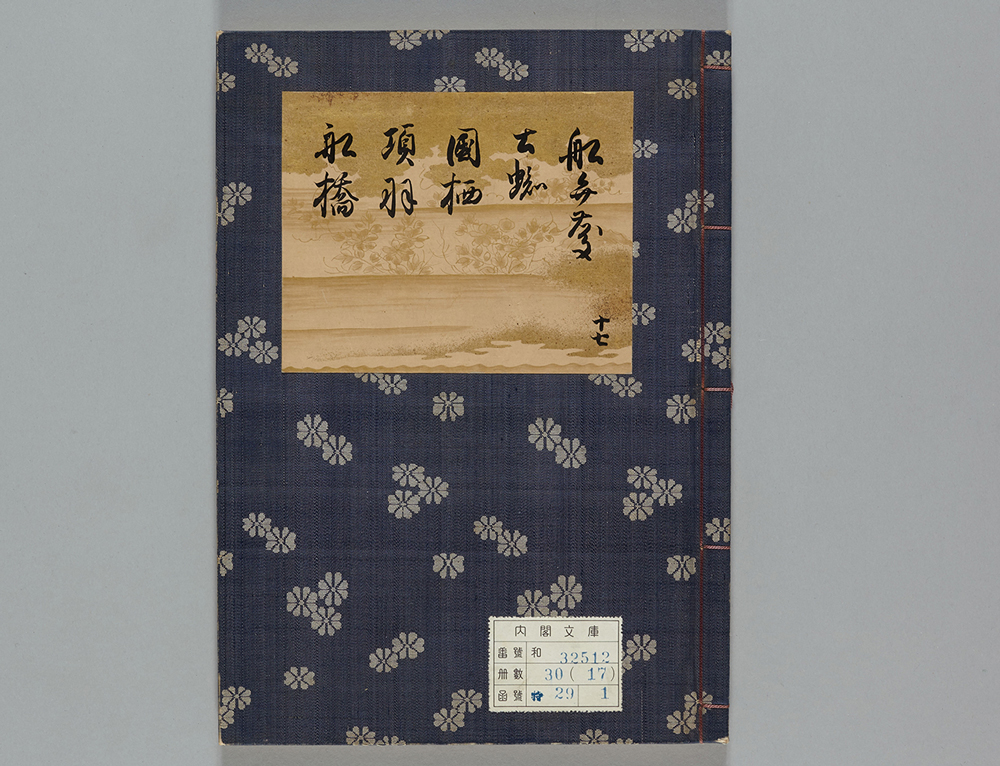

船弁慶

【成立】室町時代中期

【作者】観世信光(1435~1516)

音阿弥(世阿弥の甥)の子である観世信光による謡曲。平知盛(1152~1185)をはじめとした平家の亡霊が、都落ちの途上にある義経一行の行く手を阻むが、弁慶が祈祷によって亡霊を退散させる。展示資料は前掲資料と同じ『謡本』のうちの1冊。

平知盛(1152~1185)

清盛の子で宗盛の同母弟。治承4年(1180)に以仁王・源頼政を追討して以降、宗盛とともに平家の中心的な存在となり、一門の軍勢を指揮しました。物語の中では特に武勇に優れた存在として描かれます。壇ノ浦の戦いでは敗北を見届けた後に入水。謡曲「碇潜」「船弁慶」や浄瑠璃・歌舞伎「義経千本桜」の主人公として後世も親しまれました。

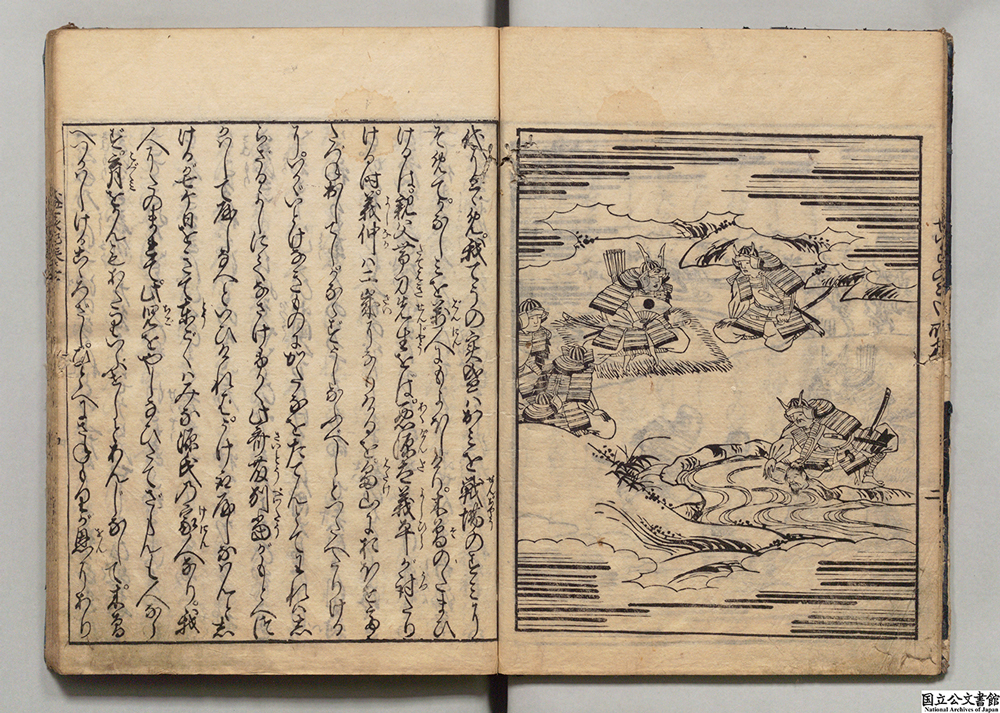

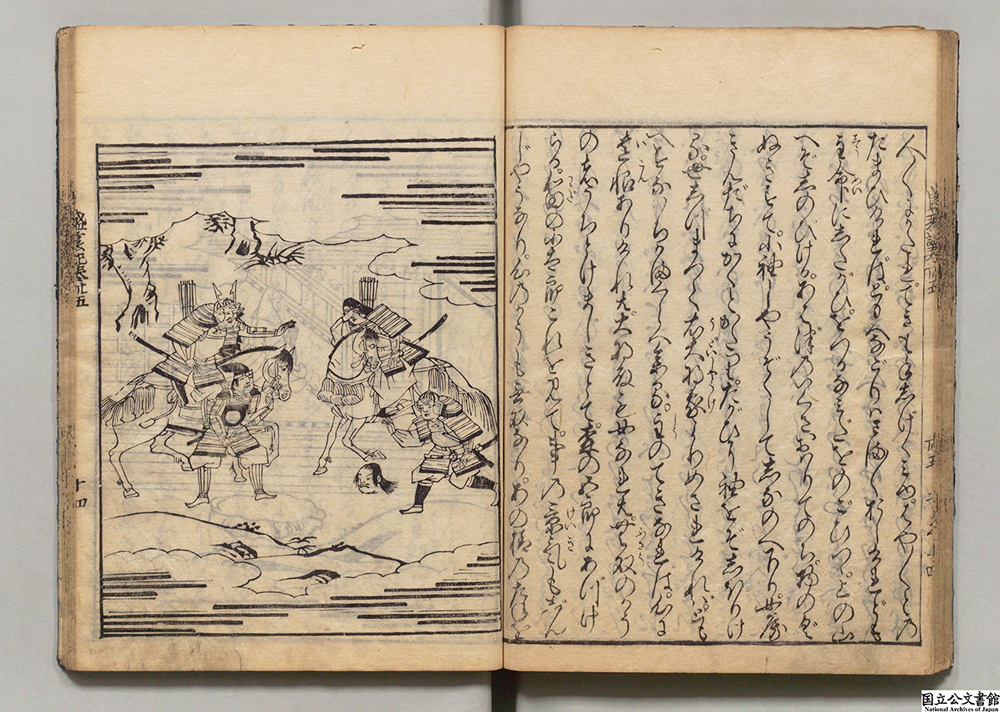

挿絵で読む平家物語

挿絵で読む平家物語