国立公文書館業務課

利用係 小林 直樹

はじめに

独立行政法人国立公文書館(以下「当館」という。)は、昭和46年(1971年)の設置以来、国の行政に関する公文書や内閣文庫をはじめとした特定歴史公文書等(以下「特歴等」という。)[1]を保存管理し、利用に供してきた。さらに当館では、令和11年(2029年)度末の新館開館に向け、わが国の公文書管理を担う中核的な施設(Center for Archives)としての地位を確立すべく、所蔵資料の利活用を促す取組を進めていく方針である[2]。

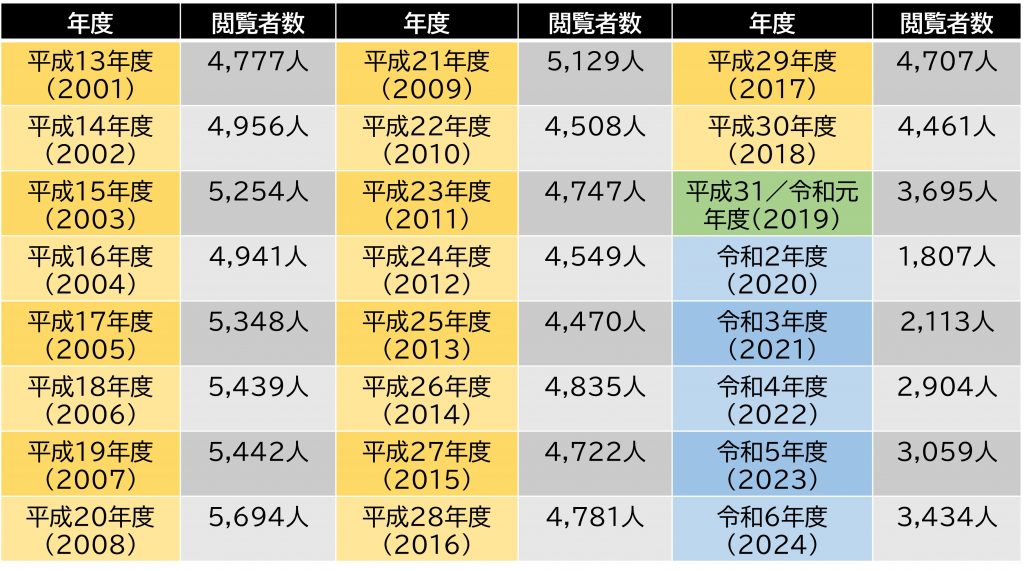

本稿では、現在の当館における利用業務の概要を述べた上で、独立行政法人化した平成13年(2001年)度以降の閲覧者数の推移と利用業務の変遷を概観するとともに、利用業務に係る令和6年(2024年)度以降の取組について一部紹介したい。

当館の利用業務については、年度毎に公表される「業務実績等報告書」[3]で各種実績数値等は示されているが、その変遷や動向を中長期的にまとめたものは管見の限りない。本稿が全国の公文書館等関係者にとって、何らかの参考となれば幸いである。

1.国立公文書館における利用業務

1-1.法令による位置付け

「公文書等の管理に関する法律」(平成21年法律第66号。以下「公文書管理法」という。)第16条では、「国立公文書館等の長は、当該国立公文書館等において保存されている特定歴史公文書等について前条第4項の目録の記載に従い利用の請求があった場合には、次に掲げる場合を除き、これを利用させなければならない。」と定めている。すなわち、特歴等の利用は国民が有する具体的権利として規定されている。そして、第19条では利用の方法として、特歴等の「閲覧」[4]と、その写しを作成して交付する「写しの交付」が定められている。

また、第27条では、特歴等の保存、利用及び廃棄に関する定めを設けなければならないとされており、当館においては、「独立行政法人国立公文書館利用等規則」(平成23年4月1日規程第4号。以下「利用等規則」という。)を定めている。さらに、「独立行政法人国立公文書館利用細則」(平成23年4月1日館長決定)で、閲覧室における特歴等の利用その他について必要な事項を定めている。

1-2. 利用請求から利用決定までの流れ

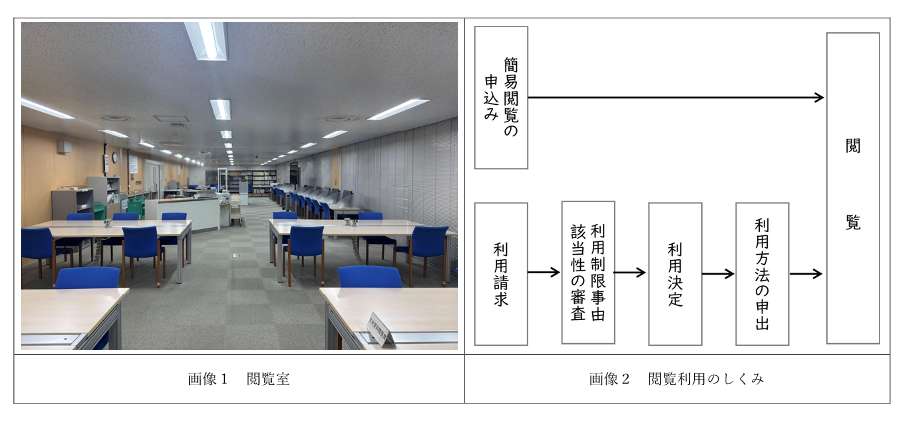

まず、利用請求から利用決定までの流れを簡単に説明する(画像2参照)。

利用者は原則、当館デジタルアーカイブ(以下「DA」という。)や冊子目録から、特歴等の目録情報を検索し、利用を希望する特歴等を特定する必要がある。DAの目録には、特歴等の名称とともに利用制限の区分等が記載されている。すなわち「公開」「部分公開」「要審査」「非公開」の4種類である。特歴等は、基本的にその内容が公開されるという前提に立ち、「要審査」、「非公開」及び「部分公開」とされている特歴等に対して利用請求があった場合には、公文書管理法第16条第1項に掲げる利用制限事由に該当する情報[5]が含まれているかについて審査を行う[6]。原則として利用請求から30日以内に利用決定を行っている[7]。審査を経て「公開」または「部分公開」の決定がなされた場合は、利用者による利用方法(当館閲覧室での「閲覧」または「写しの交付」)の申出を受け、利用手続きに移っていく[8]。

「写しの交付」による利用を希望する場合には、利用等規則第20条第2項に定める作成方法、範囲及び部数等を利用請求書に記入の上で請求を行い、利用決定後であれば申出を行う。「写しの交付」は、DAに画像がない場合等に、利用者に対してデータまたは紙で複写物を提供することが可能な利用方法(有料)であり、特に来館が難しい利用者の要望に応えるものである[9]。

1-3. 利用の促進としての簡易閲覧

一方で、公文書管理法第23条では、「国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等について、展示その他の方法により積極的に一般の利用に供するよう努めなければならない。」とされている。利用等規則では、「利用の促進」として、第一に簡便な方法による利用(以下「簡易閲覧」という。)をあげ、加えて特歴等のデジタル画像等の情報をインターネットの利用により公開すること等の方法により、積極的に一般の利用に供することとしている。それに続いて、展示会の開催等、特歴等の貸出し、原本の特別利用、レファレンスが列挙されている[10]。ここでは主に「簡易閲覧」について述べたい。

簡易閲覧とは、1-2の利用請求の手続きを経なくとも、利用可能な範囲で随時、簡便に利用できる仕組みである。閲覧を希望する特歴等が「公開」または「部分公開」であれば、「特定歴史公文書等簡易閲覧申込書」を閲覧室の受付に提出することにより、原則として申込み当日に利用が可能である[11]。但し、つくば分館(以下「分館」という。)や外部書庫といった東京本館以外の書庫で保存する特歴等を閲覧するためには、本館への移送を要するため、閲覧希望日の5営業日前までに申込みが必要である。

また、特歴等には永久保存が義務付けられている関係上、利用者にはその取扱いについて十分注意していただく必要がある。このため、「閲覧室における特定歴史公文書等の利用に係る遵守事項等に関する定め」(平成23年4月1日次長決定。以下「遵守事項等に関する定め」という。)により、B5判以上の大きさの不透明な袋物や飲食物等の持込み禁止品についてのほか、閲覧室における特歴等の取扱いについて規定している[12]。

当館の閲覧室には、4~5人掛けの机が7つあり、地図、図面などを広げられる大判資料用の机のほか、車椅子用の電動で高さを変えられる机を一つ用意している。利用者は、閲覧室内にスマートフォンやカメラを持ち込んで特歴等を撮影することができ、撮影に際しては、当館で脚立、卦算、まくらといった補助具を用意している[13]。

2.閲覧者数の推移からみる利用業務の変遷

2-1. 年度別閲覧者数

次に、閲覧者数の推移を見た上で、当館の利用業務の変遷をたどってみたい。画像3は、独立行政法人となった平成13年(2001年)度から令和6年(2024年)度までの閲覧者数を表したものである[14]。24年間の閲覧者数の年平均は、4,407人となっている[15]。平成時代だけで見れば、年度間での増減は多少あるものの、平均で5,000人近い閲覧者数を保っていた。

2-2. 平成期における利用業務の変遷~独立行政法人化と公文書管理法

平成13年(2001年)4月に当館は総理府(内閣府)の施設等機関から内閣府所管の独立行政法人となった。これにより、国の公文書館制度において重要な役割を担うべく、その充実化と発展が図られる。その前後には、平成10年(1998年)10月の分館の開館、平成11年(1999年)6月の国立公文書館法の公布、平成13年(2001年)のアジア歴史資料センターの開設及び平成17年(2005年)のDA運用開始等様々な取組がなされた。その中で、平成13年4月に定めた利用規則によって、利用者の年齢制限を撤廃[16]し、複写サービスの充実化[17]を図った。

公文書管理の面では、平成23年(2011年)の公文書管理法の施行により、公文書等の適切な管理と歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図るよう法的に整備された。利用業務に関しては、行政サービスの一環として行われてきた業務から、第16条によって利用者の具体的権利にこたえる業務へと変化した[18]。当館では利用の請求権化に伴い、利用に係る手続きの簡素化や、利用者に対する利便性の向上を図るため、新たに利用等規則等を策定し、利用請求から利用決定までの手続きを定めた。これによって、現在まで続く実務上の対応が整えられた[19]。なお、平成28年(2016年)からは、それまで休館日だった土曜日も閲覧室が開室となっている。

2-3. 令和期以降の利用業務~コロナ禍を経て

令和に入り、新型コロナウイルス感染症が世界中で流行し、当館の運営にも影響を及ぼした。令和2年(2020年)2月には、感染の拡大傾向を受けて当館の対応方針を決定し、閲覧室だけでなく、展示室の閉室等各種イベントやツアーを中止もしくは延期とした。その後は、感染症の発生状況について、適宜確認しながら閉室期間を延長していく。同年5月に緊急事態宣言が解除されたことに伴い、閲覧室の開室について告知を行った。開室時間の短縮は行わない一方、発熱等の体調不良がある人には来館自体を遠慮いただくとともに、入館時における検温への協力及び健康状態申告書への記入、入館時に手指消毒及びマスクの着用をお願いした[20]。

画像3のとおり、コロナ禍で減った閲覧者数は近年回復傾向にはあるが、コロナ禍で経験した感染症への不安がまだ社会に残っているのかもしれない[21]。他方で、令和期に入って以降もDAでの画像提供冊数は年々増加しており、令和7年(2025年)3月末時点での提供冊数は469,165冊となっている(デジタル率26.9%)[22]。また、令和6年(2024年)度のDAの総ページビュー数も前年度に比べて約50万増え、9,675,321ビューとなっている[23]。DAへのアクセス数でいえば、感染が拡大していった令和2年(2020年)度に増大し、翌令和3年(2021年)度は一時減少したが、令和4年(2022年)度にはまた増加している[24]。このように、DAサービスの充実化と画像提供の進捗は、来館する閲覧者数と少なからず関係があるとみてよいだろう。

3 令和6年度以降の取組

3-1. 利用等規則の改正

令和7年(2025年)4月、利用等規則が改正された。主な改正内容は、利用請求書の様式変更、すなわち「利用を希望する具体的な範囲」(以下「具体的な範囲」という。)欄の追加である。

当該欄への記入は任意である。想定しているのは、例えば、利用制限の区分等が「要審査」の特歴等を利用請求する際、もし利用者が、太平洋戦争において出征した、または開拓等で外地に移り、戦後に引き揚げてきた親族の資料を探している、といった場合である。厚生労働省から移管された「引揚者名簿」や「海軍戦没者履歴表」といった特歴等は、一つの請求番号(一冊)でも膨大な人数の情報を含んでいるものである。たとえ利用者が特定の人物1名の情報を探していても、基本的に一冊全ての審査が終わるまで待たねばならなかった。

本来利用請求は、公文書管理法第15条第4項で作成された「目録の記載に従い」、行わなければならないとされているため、どの特歴等の利用を希望するかを簿冊または件名の単位で選定した上で請求することを要件かつ前提としている[25]。令和6年12月3日に一部改正された「特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関するガイドライン」で、「利用請求者において利用を希望する具体的な範囲が特定でき、特定することが利用審査の効率化に資すると判断した場合には、当該範囲を対象として利用決定を行うことができる」としたことで、当館利用等規則第11条第2項でも明記することとなった[26]。ただし、特歴等によっては当館において具体的な範囲が特定できない等、ご要望に沿えない場合もあることをご了承いただきたい[27]。

3-2. レファレンスサービスの充実化

令和6年(2024年)度以降、当館においてはレファレンスサービスの充実化を図っている。具体的には、利用者の調査の助けとなる「リサーチ・ガイド」のホームページ内での公開[28]や、国立国会図書館が運営する「レファレンス協同データベース」(以下「レファ協」という。)への参加、そして、AIを活用した各種利用者サービスの開始である。レファ協やAIを活用したサービスの詳細については、次号以降の情報誌『アーカイブズ』で紹介予定である。

おわりに

当館をはじめ公文書館の強みの一つは、一点物である特歴等の閲覧にあるといえるだろう。江戸幕府から続く内閣文庫や行政機関等から移管される公文書の原本を所蔵している当館は、それだけで世界に二つとない資料群を形成している。原則として、利用制限の区分等が「公開」「部分公開」となっているものについては、どなたでも直接閲覧することができ、写しの交付も受けることができる。閲覧者数は一つの指標としてみることができる一方で、DAによる画像公開や利用請求のオンライン化等を進め、利用者の利便性を高めるという課題にもこたえていく必要がある。当館ならではの「強み」を増やしていき、かつ向上させていく利用者サービスに今後も取り組んでいく所存である。

[1]文書管理法第2条第7項では、「特定歴史公文書等」とは、歴史公文書等(歴史資料として重要な公文書その他の文書。公文書管理法第2条第6項)のうち、次に掲げるものをいう。

一 第8条第1項の規定により国立公文書館等に移管されたもの

二 第11条第4項の規定により国立公文書館等に移管されたもの

三 第14条第4項の規定により国立公文書館の設置する公文書館に移管されたもの

四 法人その他の団体(国及び独立行政法人等を除く。)又は個人から国立公文書館等に寄贈され、又は寄託されたもの

[2] 国立公文書館館長 鎌田薫「新館開館に向けた国立公文書館のビジョン」『アーカイブズ』第93号(R6.8.30)、https://www.archives.go.jp/publication/archives/no093/15817

[3]「令和6年度独立行政法人国立公文書館業務実績等報告書」

本文:https://www.archives.go.jp/information/pdf/r6/results2024_honbun.pdf 、

同資料編:https://www.archives.go.jp/information/pdf/r6/results2024_siryou.pdf バックナンバーについては以下を参照。https://www.archives.go.jp/information/backnumber.html#Sec_b03

[4]公文書管理法第19条では、閲覧の方法により特歴等の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき等には、その写しを閲覧させる方法により、これを利用させることができるともされている。

[5]利用制限事由とは、例えば行政機関の長や独立行政法人等が移管元の場合、①個人に関する情報、②法人等に関する情報、③国の安全等に関する情報、④公共の安全に関する情報、⑤監査、検査、取締り、試験等に係る事務情報お及び独立行政法人等・地方公共団体が経営する企業等事業情報、が該当する。条文にあるとおり、公文書管理法の利用制限事由の多くは、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)から引用されている。

[6]利用制限区分が「部分公開」の特歴等で、袋掛けや黒塗りなどになっている利用制限箇所が、今後公開となる可能性がある。つまり、個人、法人等の権利利益や公共の利益を保護する必要性は、時の経過やそれに伴う社会情勢の変化に伴い、失われることもあり得るためである。このため、一定期間が経過した後に特定歴史公文書等の内容の再審査を行うことで、利用制限箇所が公開となる場合がある。https://www.archives.go.jp/guide/faq.html#QB15

[7]事務処理上の困難や利用請求に係る特歴等が著しく大量である場合等には、利用決定期限を延長することが可能だが、利用者に期限と延長理由を書面で通知する必要がある。(利用等規則第16条第3項、第4項)

[8]利用請求時に、利用方法について選択済みの場合は、利用方法の申出は不要である。

[9]「写しの交付・特別複写のご案内」https://www.archives.go.jp/guide/copy.html#Sec_02

[10]独立行政法人国立公文書館利用等規則(平成23年4月1日規程第4号)第3章第2節 利用の促進 https://www.archives.go.jp/information/pdf/riyoukisoku.pdf

[11]利用請求の場合は「特定歴史公文書等利用請求書」(画像4)の提出が必要だが、簡易閲覧の場合は、その利用請求書を「特定歴史公文書等簡易閲覧申込書」に読み替えて提出していただくこととしている。

[12]「閲覧室における特定歴史公文書等の利用に係る遵守事項等に関する定め」(平成23年4月1日次長決定)https://www.archives.go.jp/information/pdf/riyoujunshu_2011_00.pdf

[13]撮影の際には、フラッシュを使用せず、特歴等に直接密着させない等、特歴等に悪影響を与えないよう遵守していただいている。(「遵守事項等に関する定め」第7条)

[14]『独立行政法人国立公文書館業務実績報告書』及び『独立行政法人国立公文書館業務実績等報告書』を参考として作成。https://www.archives.go.jp/information/#Sec_01

[15]同じ公文書館でいうと、当館の平成13年度~令和2年度の閲覧者数の年平均が約4,713人なのに対し、外務省外交史料館の同年度間の平均は約2,570人である(「特集1 外交史料館開館50周年 外交史料館50年の歩み」『外交史料館報』第35号(令和4年3月)から算出。https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100357048.pdf )。また、令和6年度では例えば、広島県立文書館の閲覧者数が1,062人(『広島県立文書館 事業年報 第36号(令和6年度分)』、https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki_file/monjokan/nenpou/r6nenpou.pdf ※見学や展示観覧等を含めた来館者数は3,999人である。)、大阪市公文書館の利用者数(展示、見学等を除く)が977人(『大阪市公文書館年報 第37号(令和7年度版)』、https://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000559955.html )となっている。

[16]「国立公文書館利用規則」(昭和47年4月25日 総理府告示第10号 改正昭和48年4月26日総理府告示第14号)によれば、昭和46年の開館当時の閲覧室は、日曜・祝日等以外平日は9時半~17時、土曜は9時半~12時半まで開館しており、特別な必要があると館長が認める場合を除き、満二十歳以上の者で利用目的が学術研究または調査に限られていた。

[17]複写提供物の範囲の拡大、複写サービスの迅速化及び複写料金の低廉化として、①デジタルカメラによる複写物の提供を実施し、②マイクロリーダ―プリンタを増設して利用者自ら複写できることとした。(「独立行政法人国立公文書館利用規則について」独立行政法人国立公文書館業務課、『アーカイブズ』第6号、p.64、平成13年7月1日発行。)

[18]『改訂 逐条解説 公文書管理法・施行令』p.67、ぎょうせい、平成23年7月

[19]詳しくは、原秀雄「独立行政法人国立公文書館利用等規則について」、『アーカイブズ』第44号(H23.6.30)、https://www.archives.go.jp/publication/archives/wp-content/uploads/2015/03/acv_44_p29.pdf

[20]詳しくは、国立公文書館総務課総括係・統括公文書専門官室研修連携担当「新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る国立公文書館の対応」、『アーカイブズ』第77号(R2.8.31)、https://www.archives.go.jp/publication/archives/no077/9887

[21] 文化庁が行った「文化に関する世論調査報告書」(令和7年3月)によれば、「新型コロナウイルス感染症の影響により、公演や展覧会などが中止になった、又は外出を控えたから」という理由で文化芸術の鑑賞活動を行わなかった割合は、令和4年度以降減少しているが、令和6年(2024年)度調査では14,235人中約541人(3.8%)がコロナの影響で鑑賞を控えたと回答している。(※各年度の母数は異なる。https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/pdf/94238501_01.pdf、p.8)。また、公益社団法人日本図書館協会が行っている「日本の図書館統計」では、公立図書館における来館者数(千人)が、令和元年(2019年)が346,877、令和2年(2020年)は335,068、令和3年(2021年)は222,332とコロナ禍を経て減少したが、令和4年(2022年)は263,361、令和5年(2023年)は296,175、令和6年(2024年)は310,951、と回復傾向にある。(https://www.jla.or.jp/library_statistics_in_japan/)

[22] 令和7年6月 独立行政法人国立公文書館「令和6年度独立行政法人国立公文書館業務実績等報告書 資料編」、p.36、https://www.archives.go.jp/information/pdf/r6/results2024_siryou.pdf

[23]同上、p.41。なお、令和5年度は9,180,783であった。(同「令和5年度独立行政法人国立公文書館業務実績等報告書 資料編」、p.34、https://www.archives.go.jp/information/pdf/r5/results2023_siryou.pdf)

[24]令和元年(2019年)度は856,575、令和2年(2020年)度は1,117,313、令和3年(2021年

)度は575,936、令和4年(2022年)度は658,041であった。各年度の業務実績等報告書の「国立公文書館利用状況総括表」より。https://www.archives.go.jp/information/backnumber.html#Sec_b03

[25]公文書管理研究会編『実務担当者のための 逐条解説 公文書管理法・施行令』p.76、ぎょうせい、令和元年6月。なお、利用請求の「前提」として、当館がどのように目録を作成・公表しているかについては、以下を参照。https://www.archives.go.jp/naj_news/24/kobuncho.html

[26]『特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関するガイドライン』の「第3章 利用」の留意事項、p.13-14、https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/hozonriyou-gl.pdf 及び当館利用等規則を参照。https://www.archives.go.jp/information/pdf/riyoukisoku.pdf

[27]「具体的な範囲」をご記入いただくことにより、利用審査の期間を短縮できる可能性がある資料群の例については、以下を参照。https://www.archives.go.jp/guide/riyouseikyuu.html#Sec_04

[28]「リサーチ・ガイド-目的別調査方法-」https://www.archives.go.jp/guide/howtosearch.html#Sec_02

(上記URLへのアクセス日は、すべて2025年11月21日である。)