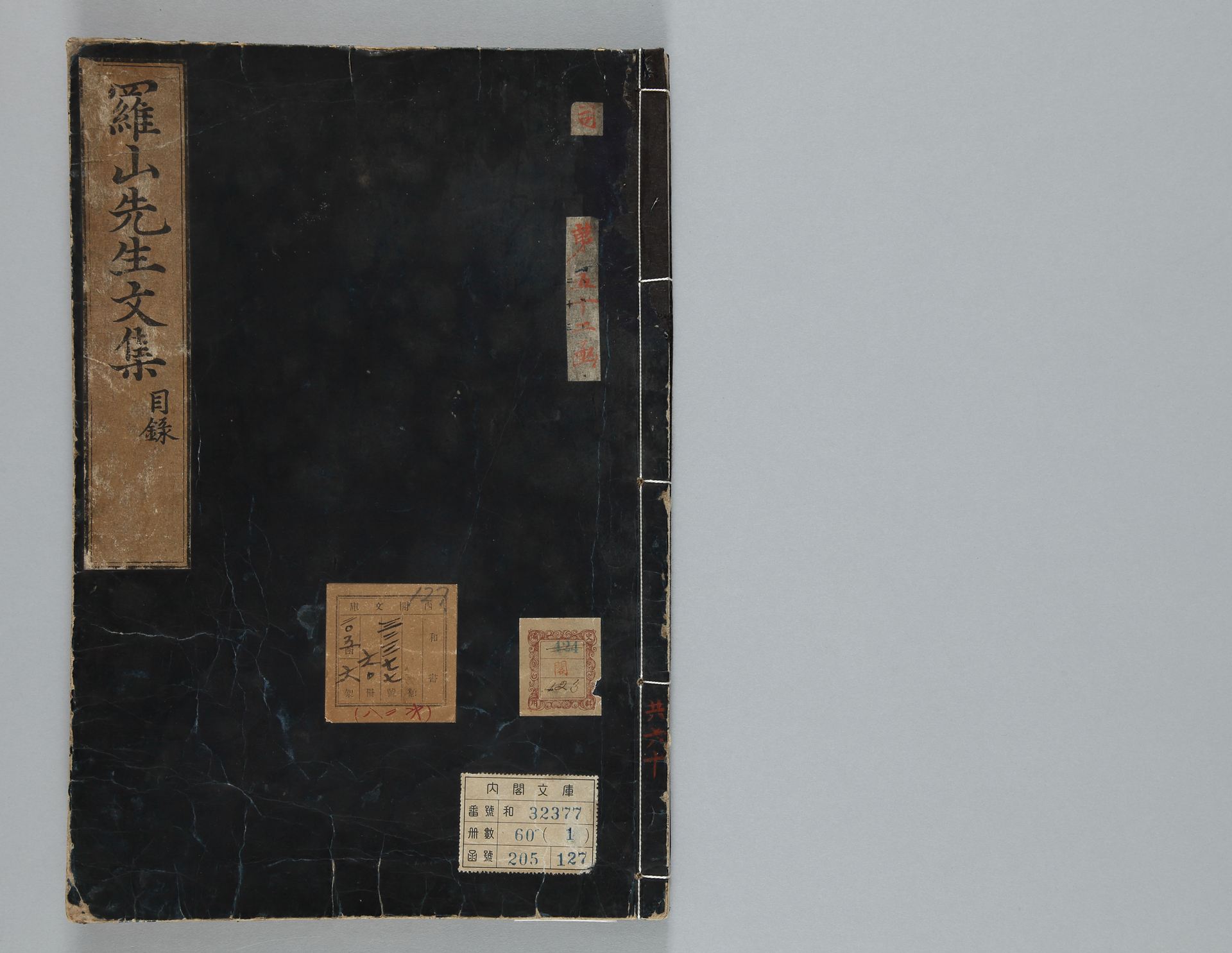

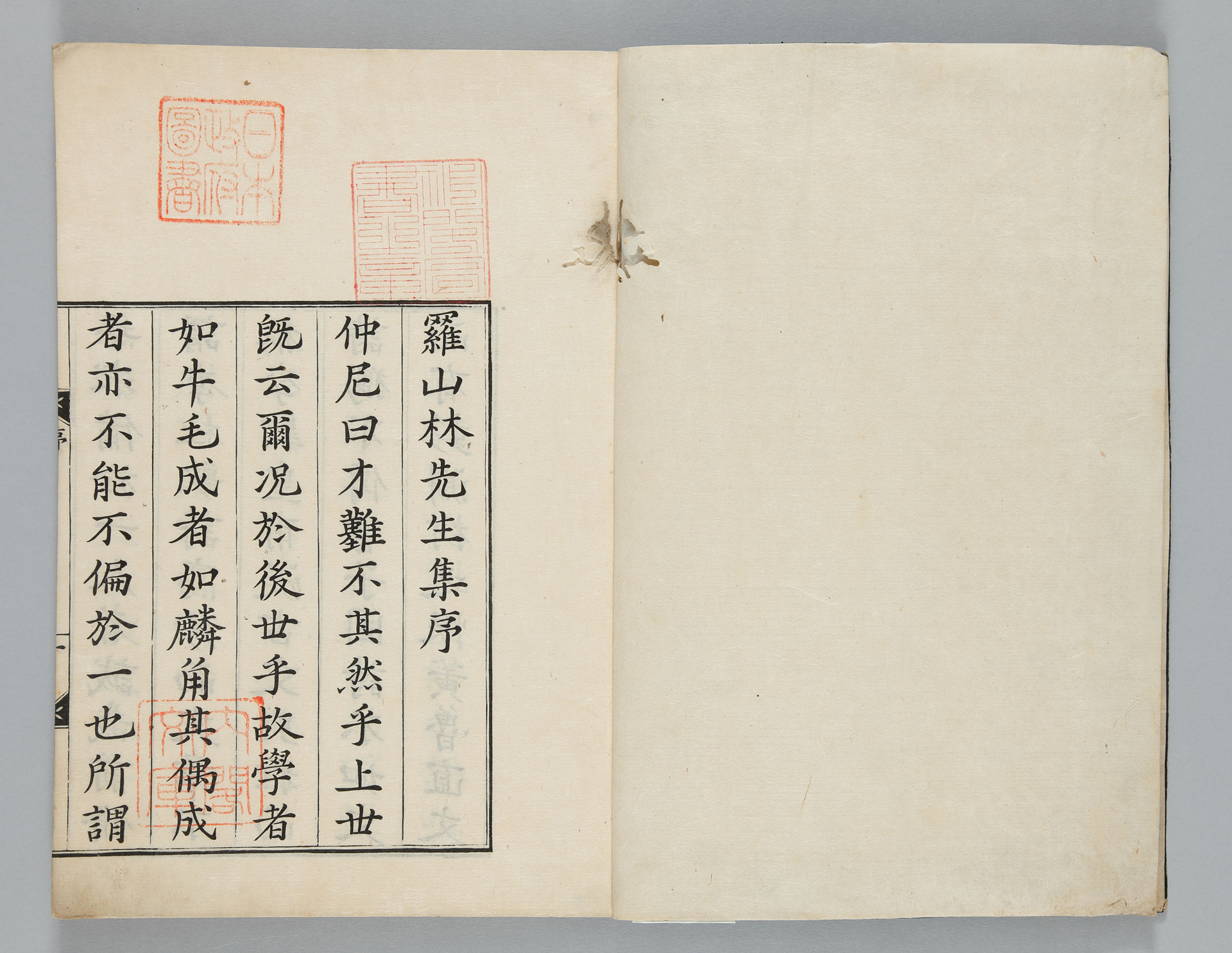

淮南鴻烈解・羅山林先生集

22淮南鴻烈解

307-0042

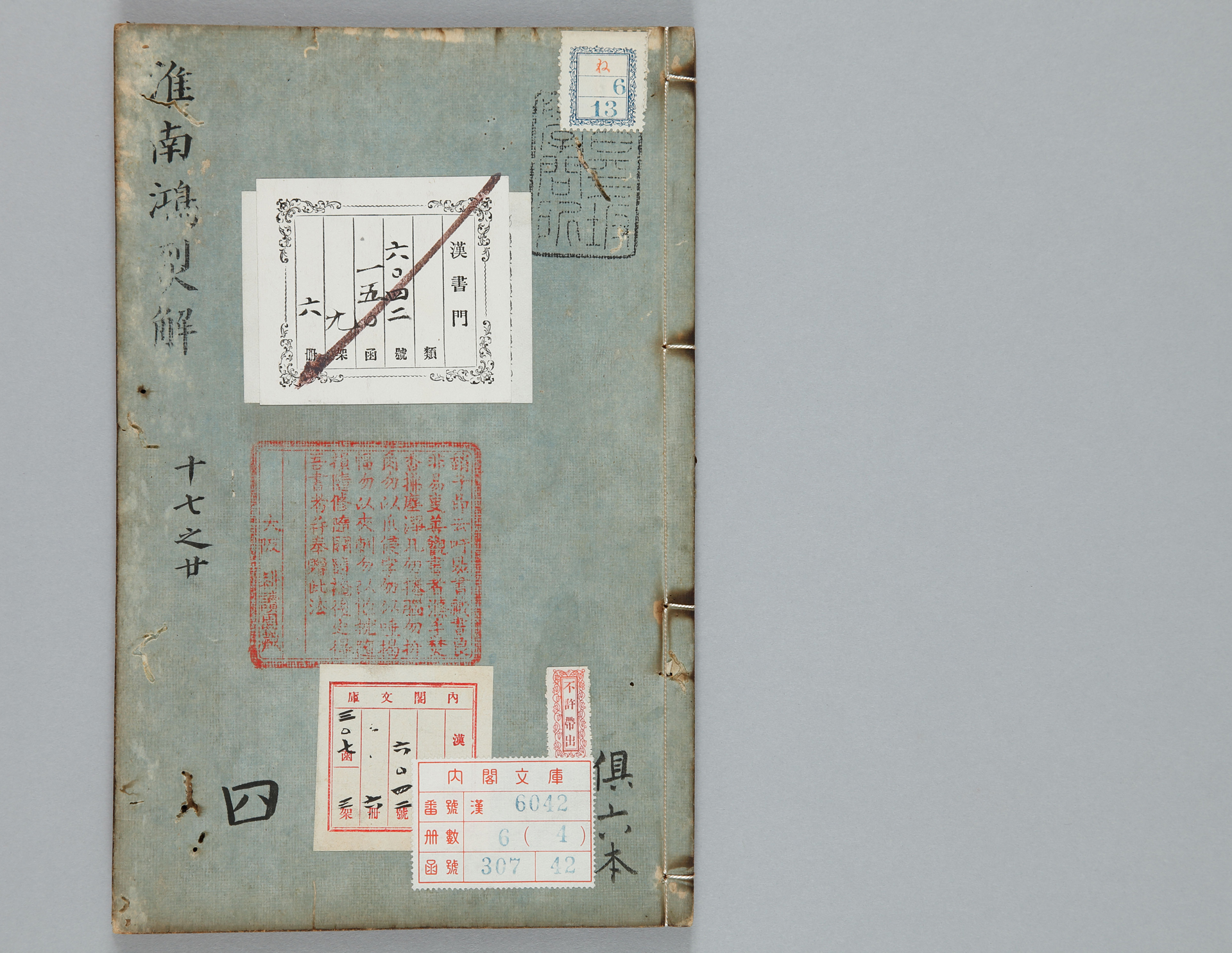

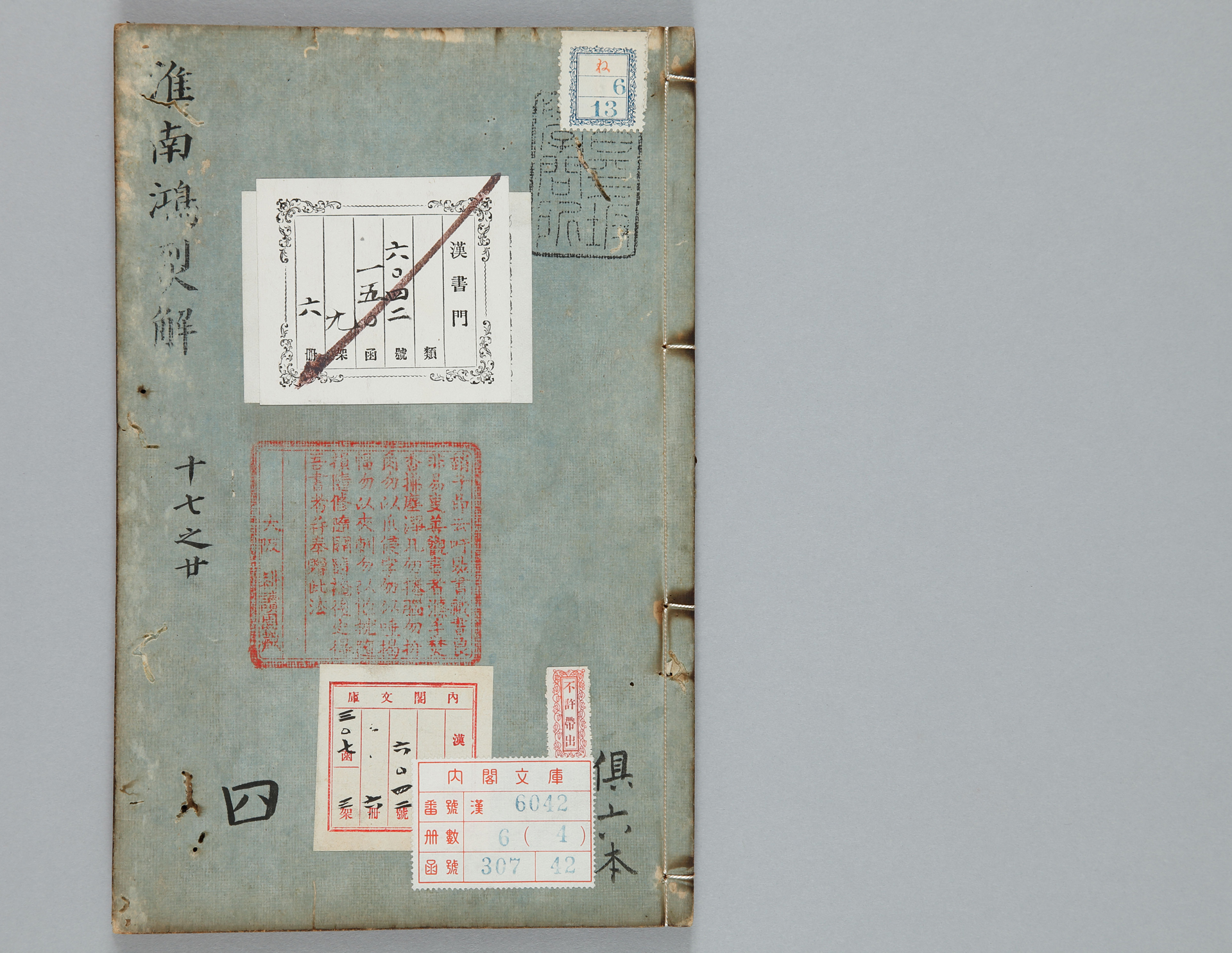

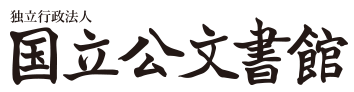

『淮南鴻烈解』

▲写真をクリックすると、拡大画像が表示されます。

『淮南鴻烈解』(「えなんこうれっかい」とも読みます)は、『淮南鴻烈』(『淮南子』ともいう)という書物の解説書です。『淮南鴻烈』は、前漢の時代(紀元前202~8)の淮南王・劉安(紀元前179~紀元前122)が、お抱えの学者たちを総動員して編纂した書物で、儒学や道家などさまざまな思想が入り交じっているのが特徴です。

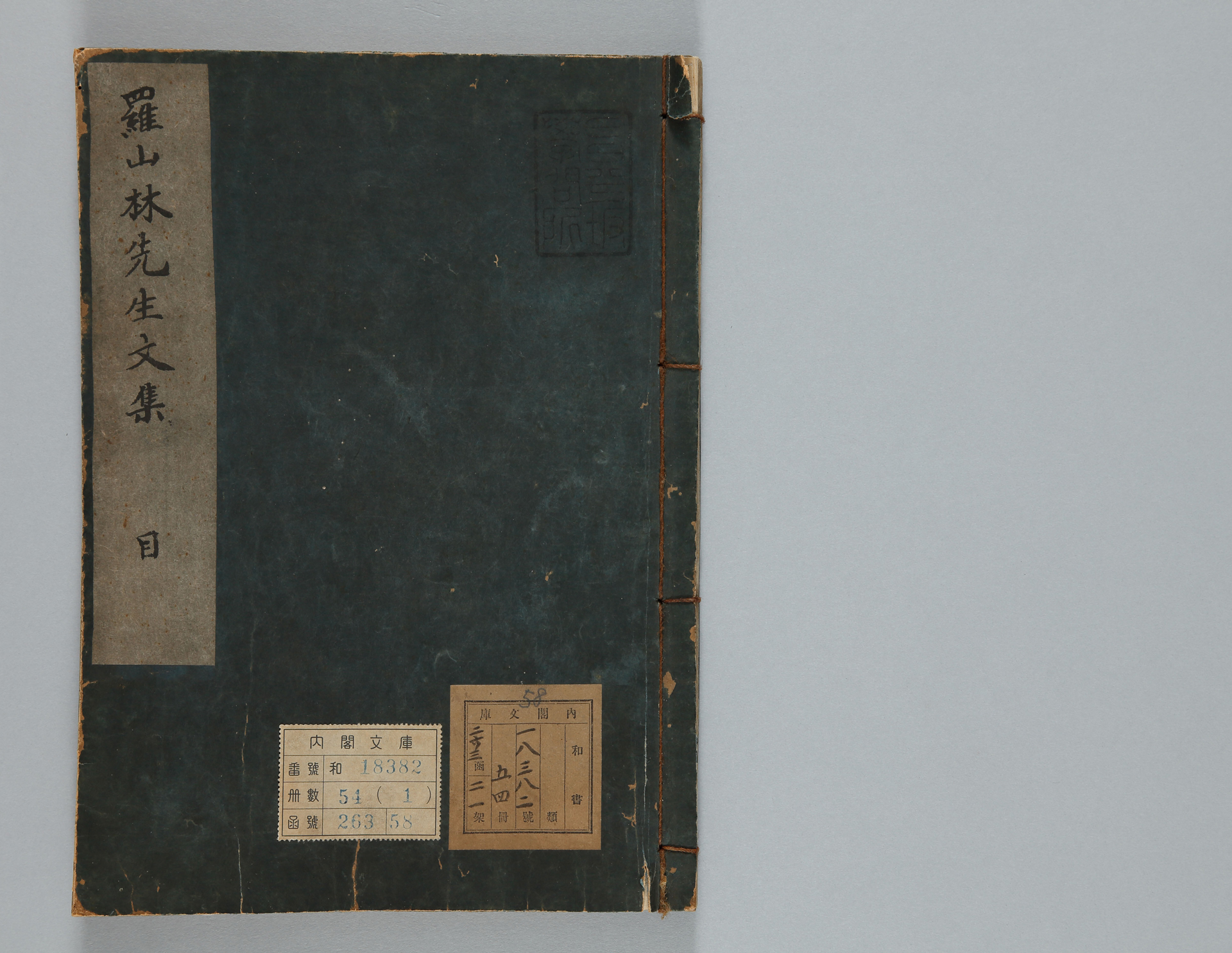

掲載資料は、明の万暦9年(1581)に刊行されたものです。江戸時代中期の易学者・松井羅洲(1751~1822、雅号は耕読園・臨照堂)の旧蔵書です。羅洲は大坂の人で、易学に関する書籍を多数著しました。表紙には大型の蔵書印が押されています。そして、蔵書印に記された文章からは「書物を愛する心」が読みとれます。昌平坂学問所の旧蔵書で、全6冊です。

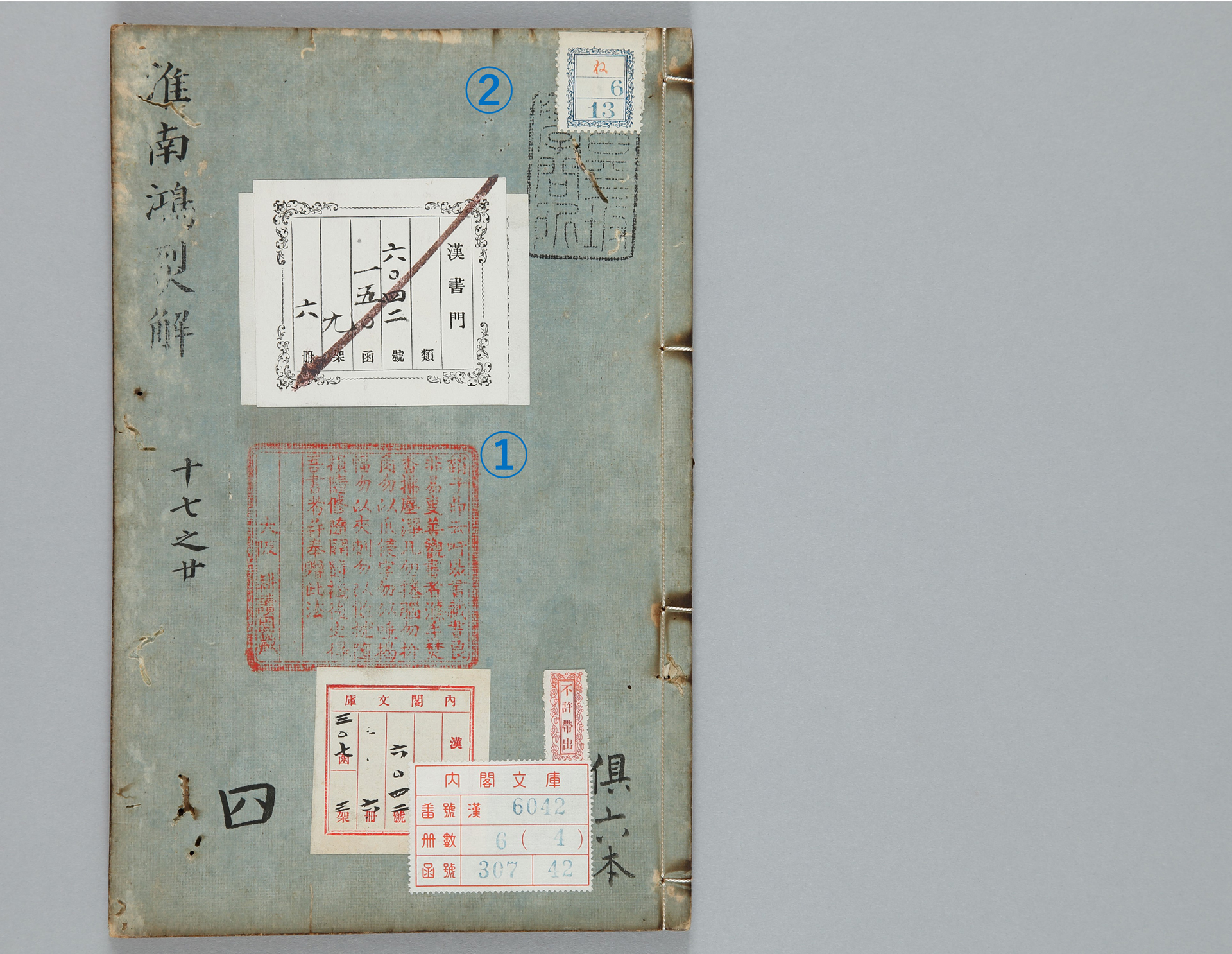

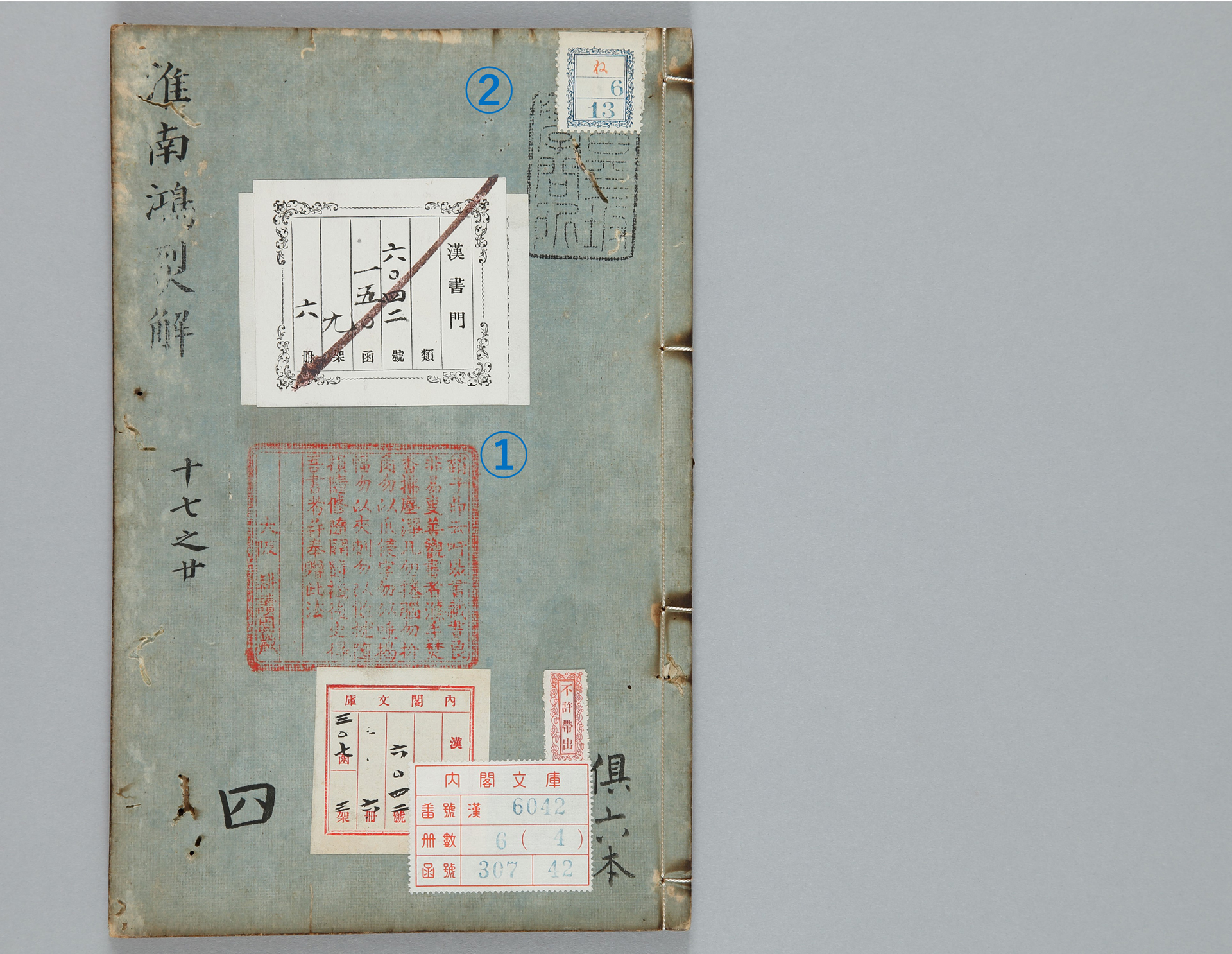

『淮南鴻烈解』の蔵書印

▲写真をクリックすると、拡大画像が表示されます。

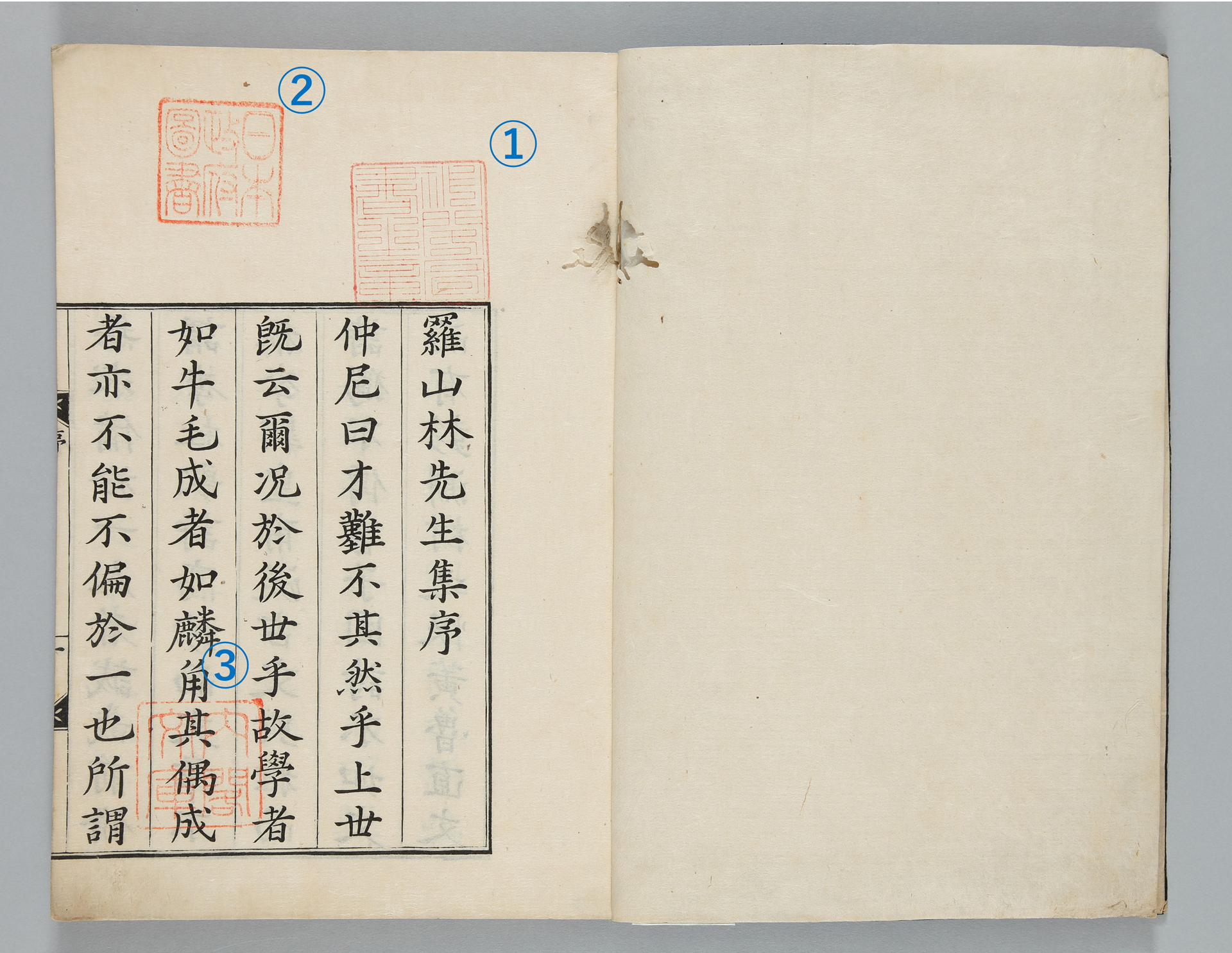

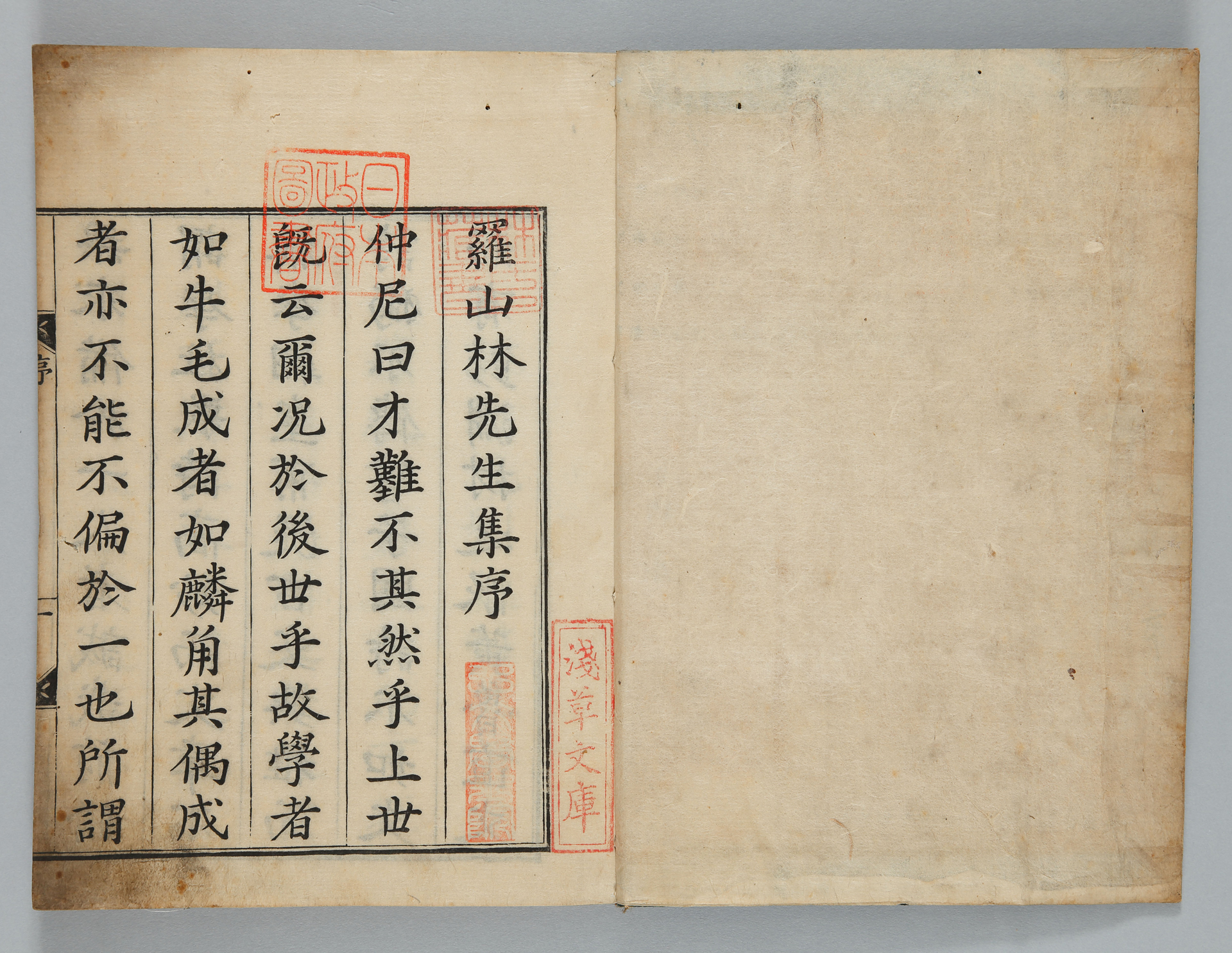

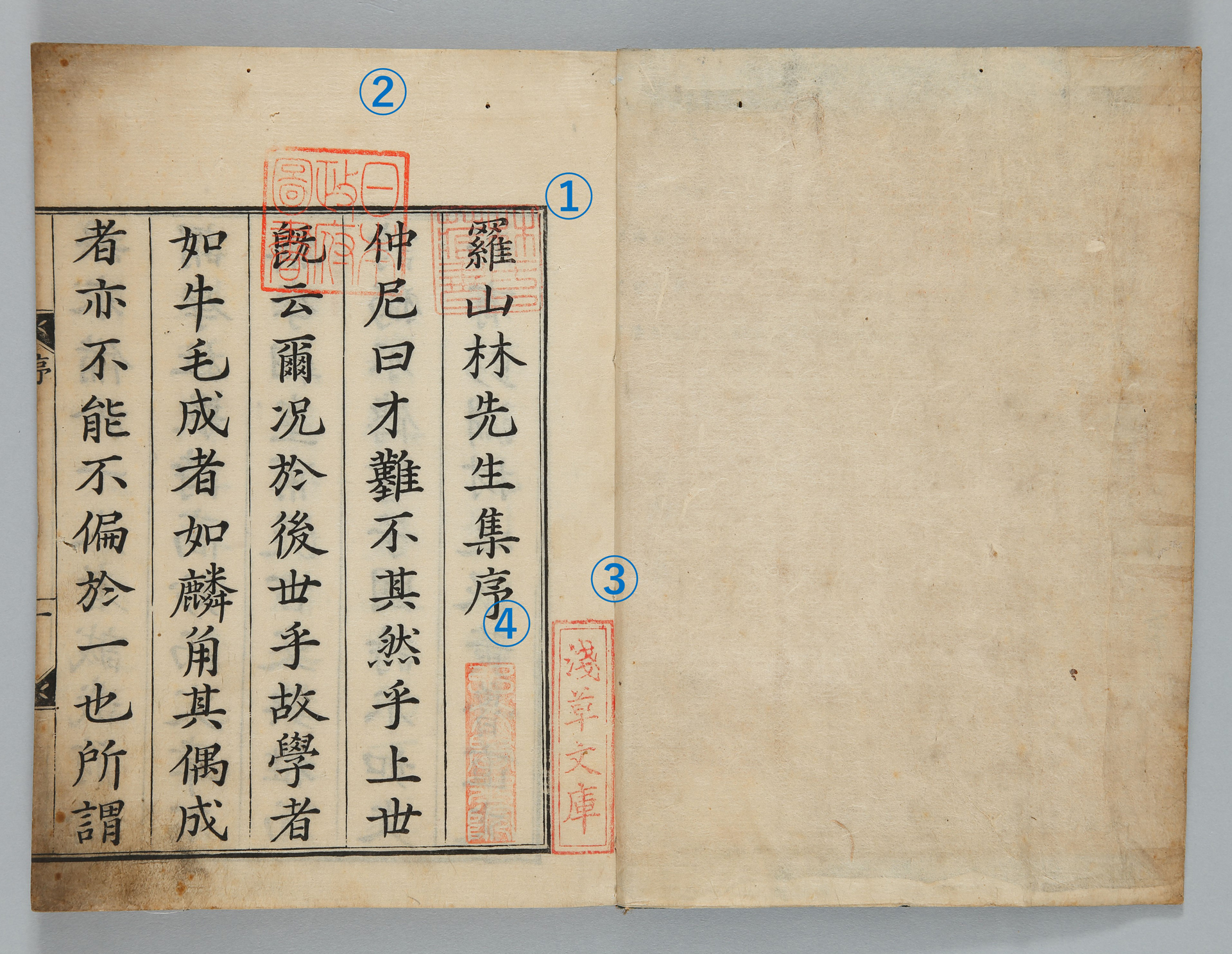

- ①「趙子昴云吁聚書蔵書良/非易叓善観書者滌手焚/香払塵浄几勿捲脳勿折/角勿以爪侵字勿以唾掲/幅勿以夾刺勿以作枕随/損随修随開随掩後之得/吾書者并奉贈此法/大阪耕読園蔵」

- ②「昌平坂/学問所」

羅洲は、元の時代の能書家・趙子昴の言葉を引いて、蔵書印を作成しています。そこには、以下のように書籍の取り扱い方を述べています。

「滌手焚香・払塵浄几」→手を良く洗い、香を焚き、机を綺麗にしなさい。

「勿捲脳・勿折角」→書物を丸めてはならない、ページの端を折ってはならない。

「勿以爪侵字・勿以唾掲幅」 →爪で文字に印をつけてはならない、唾をつけた指でページをめくってはならない。

「勿以夾刺・勿以作枕」 →しおりを挟んだままにしてはならない、枕にしてはならない。

関連リンク

(国立公文書館デジタルアーカイブが開きます。)

書物を守り伝える

書物を守り伝える

内閣文庫のコレクション形成に寄与した人物たち

内閣文庫のコレクション形成に寄与した人物たち 蔵書家列伝

蔵書家列伝 資料一覧

資料一覧