内閣文庫のコレクション形成に寄与した人物たち

内閣文庫のコレクション形成に寄与した人物たち

毛利高標(1755~1801)

毛利高標は、佐伯藩(現在の大分県佐伯市にあった2万石の藩)の8代目藩主です。宝暦5年(1755)に生まれ、宝暦10年、死去した父の跡を継ぎ、わずか6歳で藩主となりました。幼少期より儒学者に学び、安永6年(1777)には、城内に「四教堂」という藩士の子弟の教育機関を設置しました。

学問に熱心な高標は、書物の収集に努め、四書五経をはじめ、史書・詩文・仏典・天文・数学・医学など、各分野にわたる約4万冊の漢籍を「佐伯文庫」に収蔵しました。高標の死後、孫の高翰は、蔵書の中から善本約2万冊を選び、文政10年(1827)に幕府へと献上しました。そして、その蔵書は、幕府の紅葉山文庫や昌平坂学問所などに収められました。

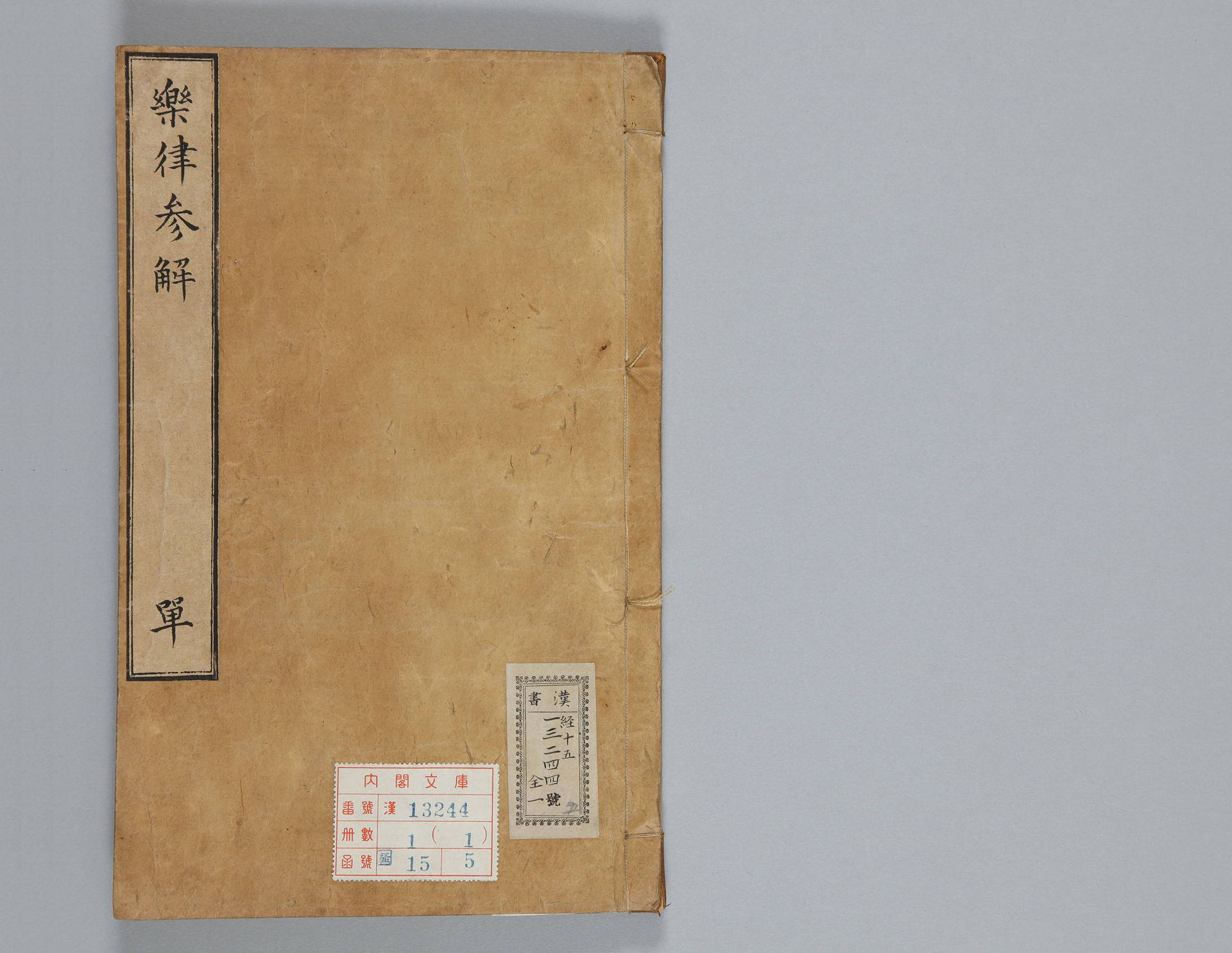

楽律参解・佐伯献書目録

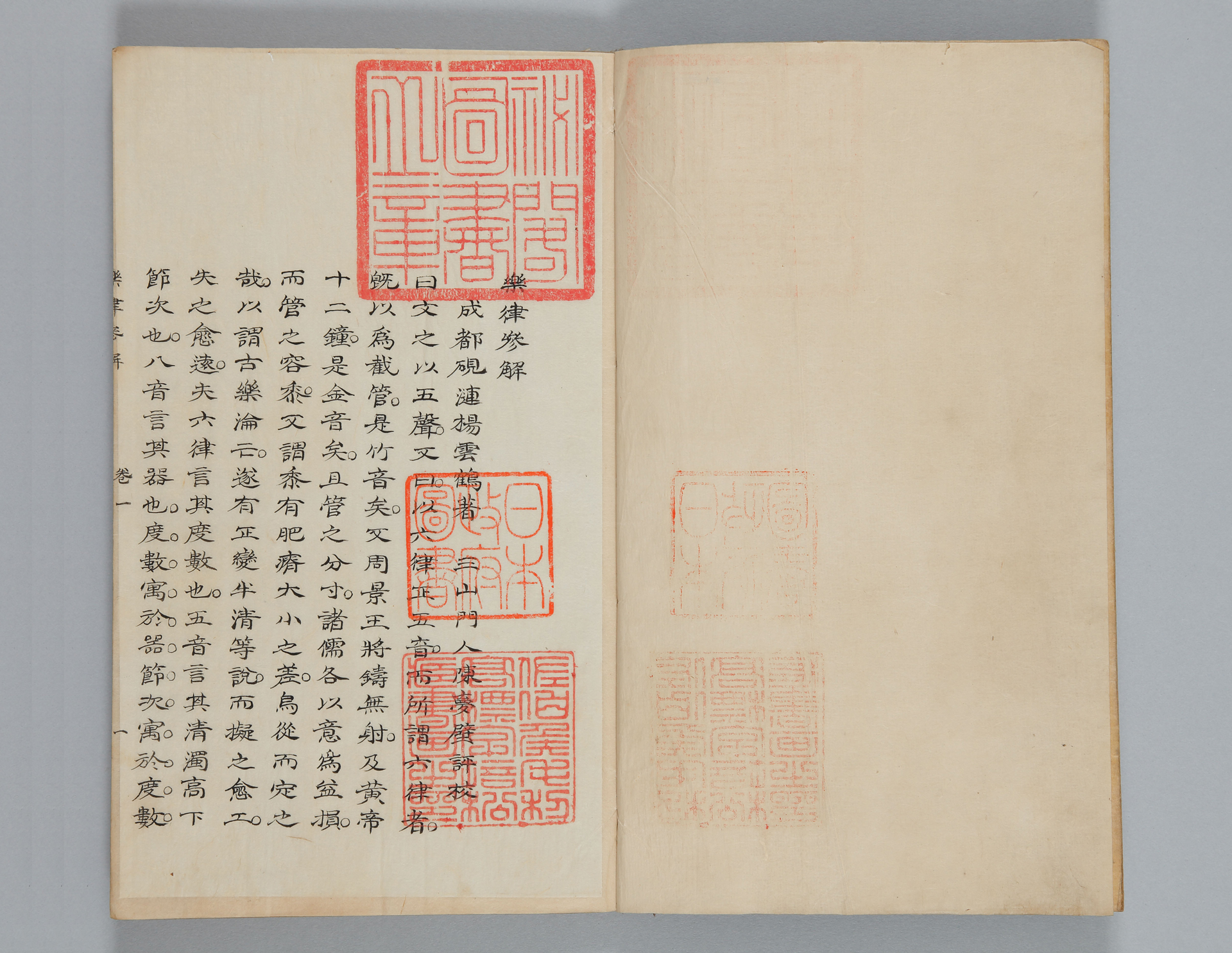

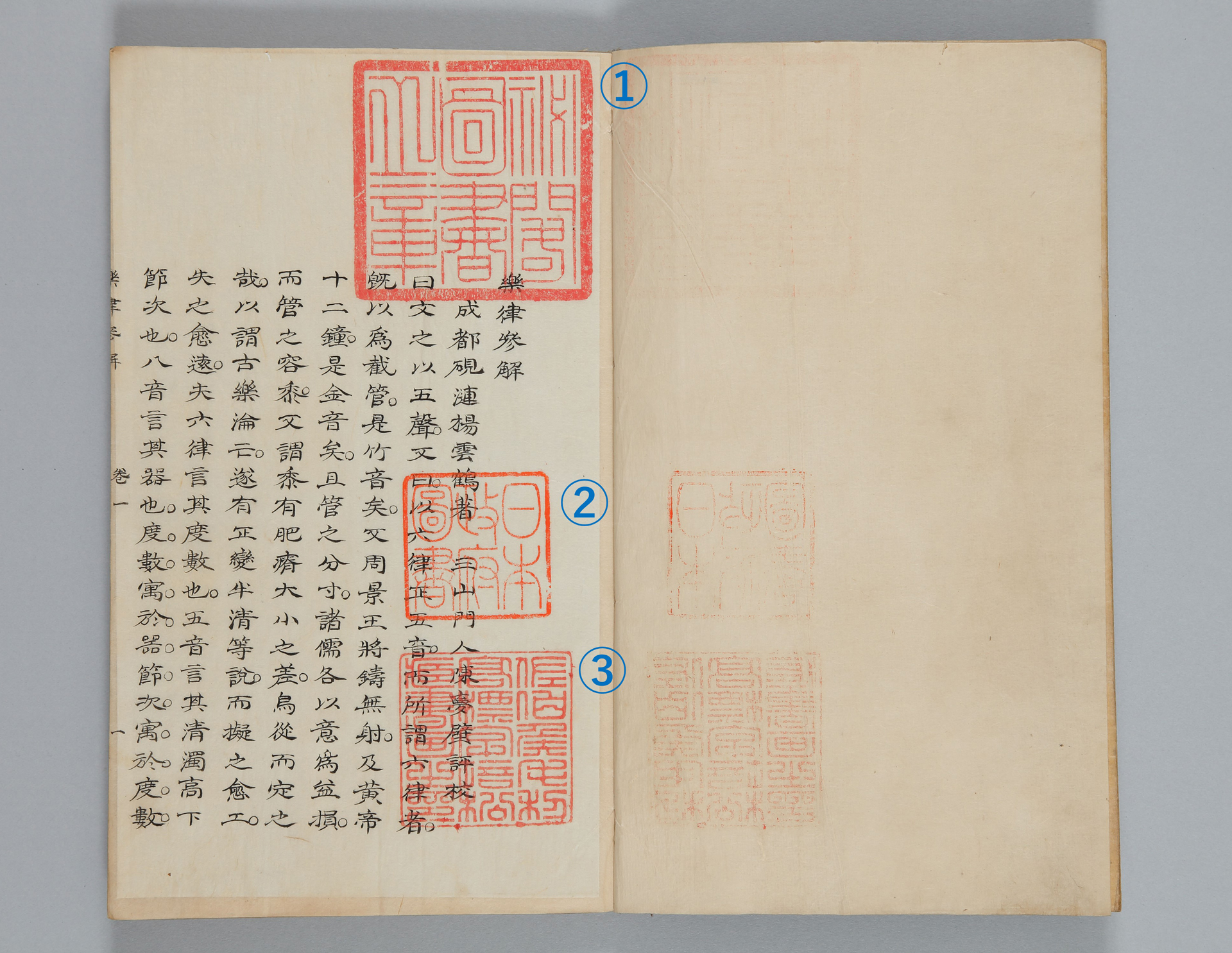

03楽律参解

経015-0005

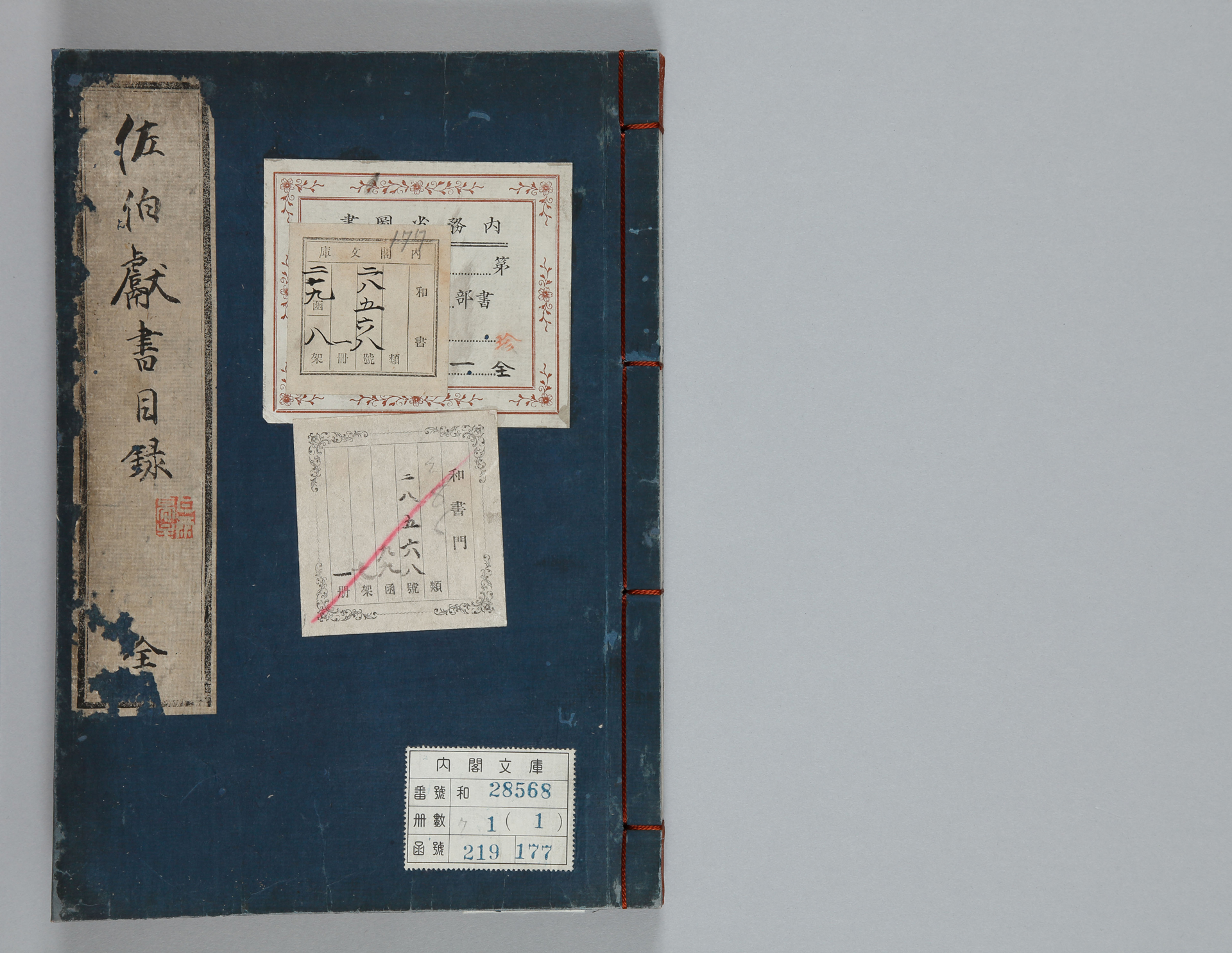

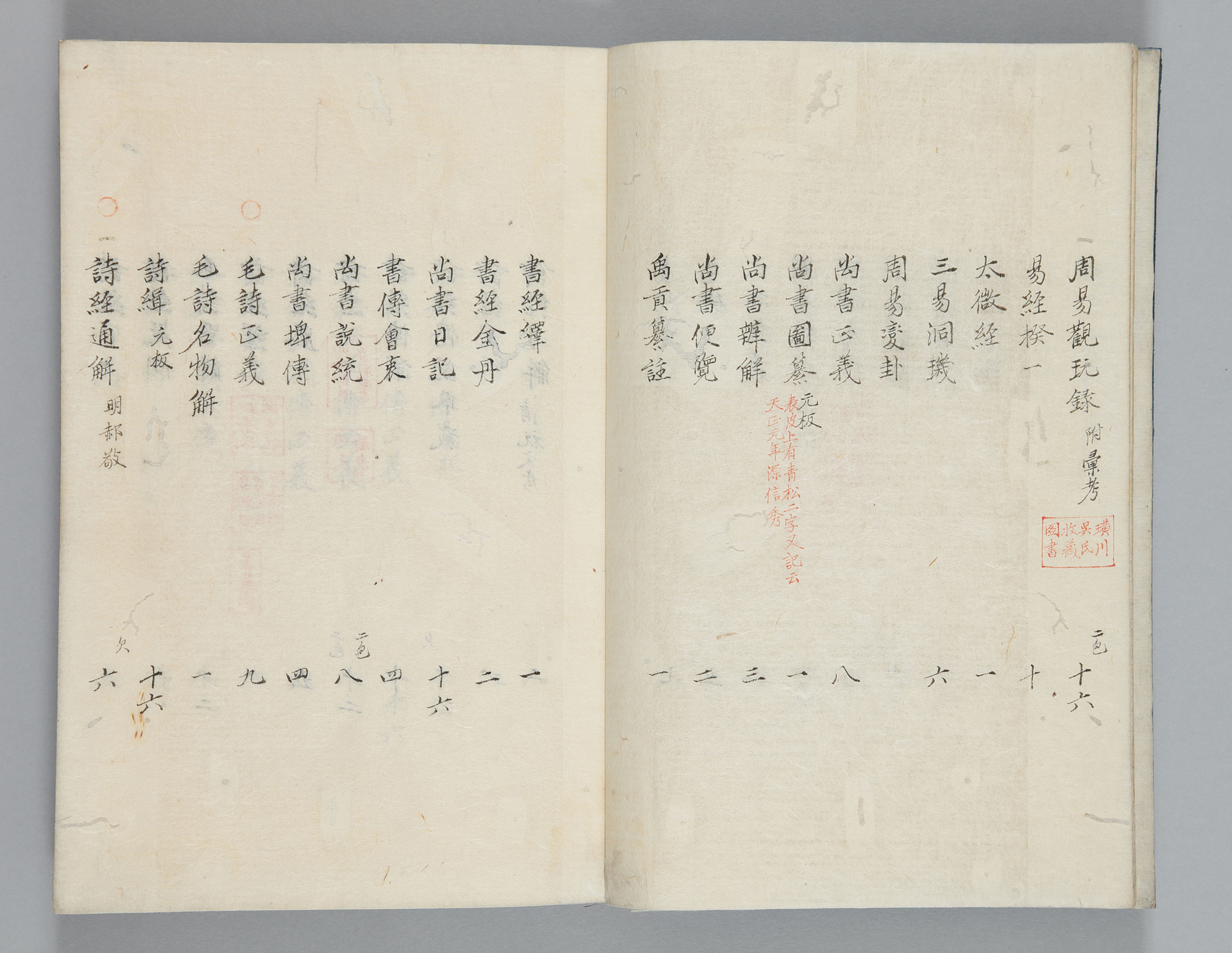

04佐伯献書目録

219-0177

紅葉山文庫

慶長7年(1602)6月、徳川家康が江戸城内本丸「富士見の亭」に文庫を創建しました。これが紅葉山文庫の始まりとされています。家康の蔵書や金沢文庫(鎌倉幕府3代執権北条泰時の甥実時が創建)の書物などが所蔵されました。家康薨去時には、2代将軍秀忠に「本朝の旧記および希世の書」が贈られ、これも「富士見の亭」の文庫に所蔵されました。

3代将軍家光の代に、文庫の管理を行う御書物奉行の役職が設けられ、さらに寛永16年(1639)7月には、江戸城紅葉山の麓に文庫が新造され、「富士見の亭」の文庫書物もここに移されました。その後、8代将軍吉宗による蔵書の蒐集・整備が行われました。

紅葉山文庫という名称は、明治以後の呼称であり、江戸時代は「御文庫」「官庫」、御書物奉行が付けていた職務日記である「御書物方日記」では「御蔵」等と称されていました。

蔵書家列伝

蔵書家列伝 書物を守り伝える

書物を守り伝える 資料一覧

資料一覧