蔵書家列伝

蔵書家列伝

狩谷棭斎(1775~1835)

狩谷棭斎は、江戸時代後期の書誌学者・蔵書家です。下谷池之端の本屋青裳堂の子に生まれ、後に米問屋津軽屋の婿養子となり、弘前藩の御蔵元(藩の年貢米や専売品の流通を取り仕切る商人)を務めるかたわら、日本や中国で出版された書物の収集と研究に努め、数多くの業績を残しました。

名は望之、字は卿雲、通称は三右衛門、雅号は棭斎・求古楼といいます。棭斎が、友人の蔵書家たちと開催した「求古楼展観」(第1回は文化12年(1815)5月7日に開催)は、日本における最初の本格的な書誌学研究会といわれています。

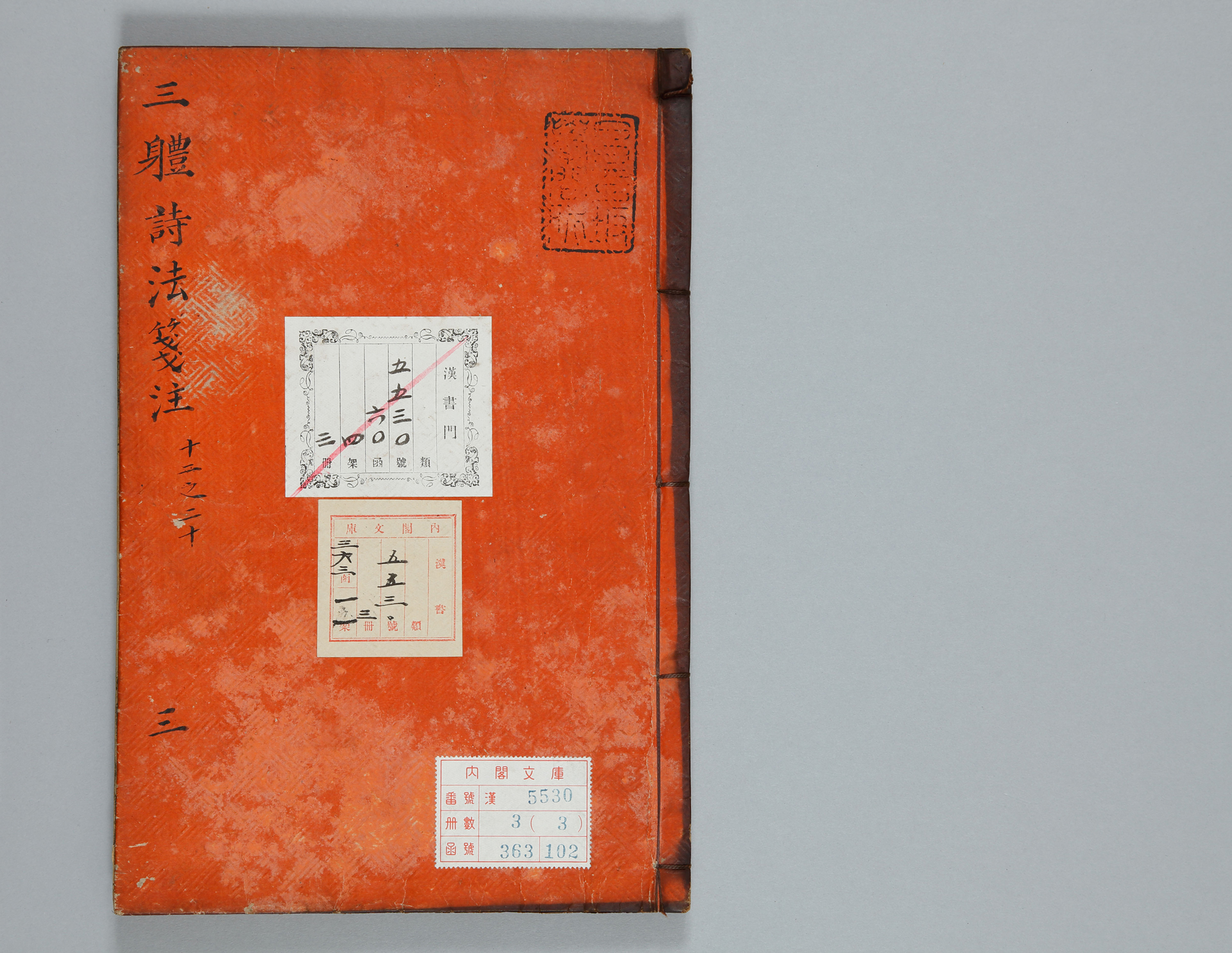

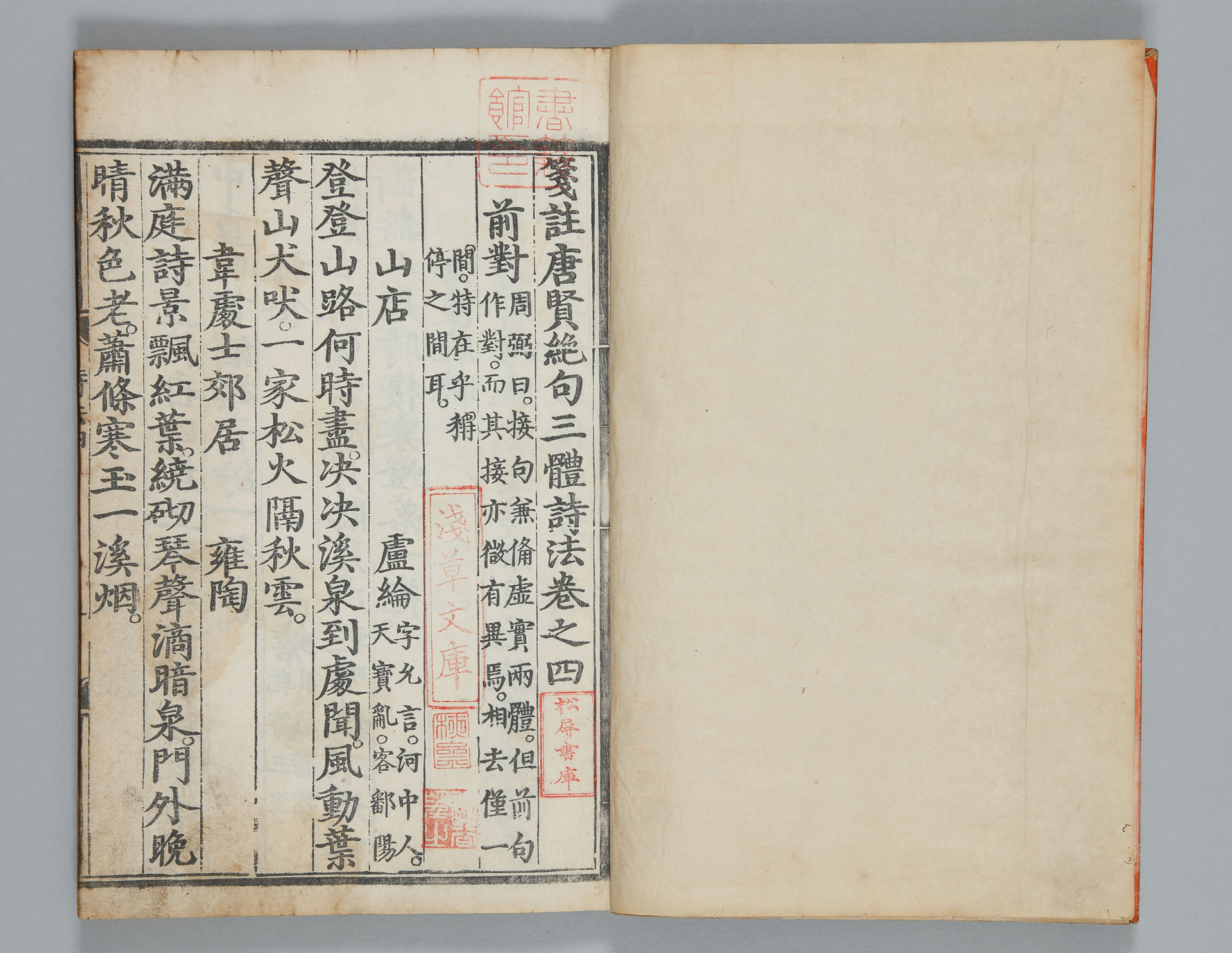

箋註唐賢三体詩法・孝経

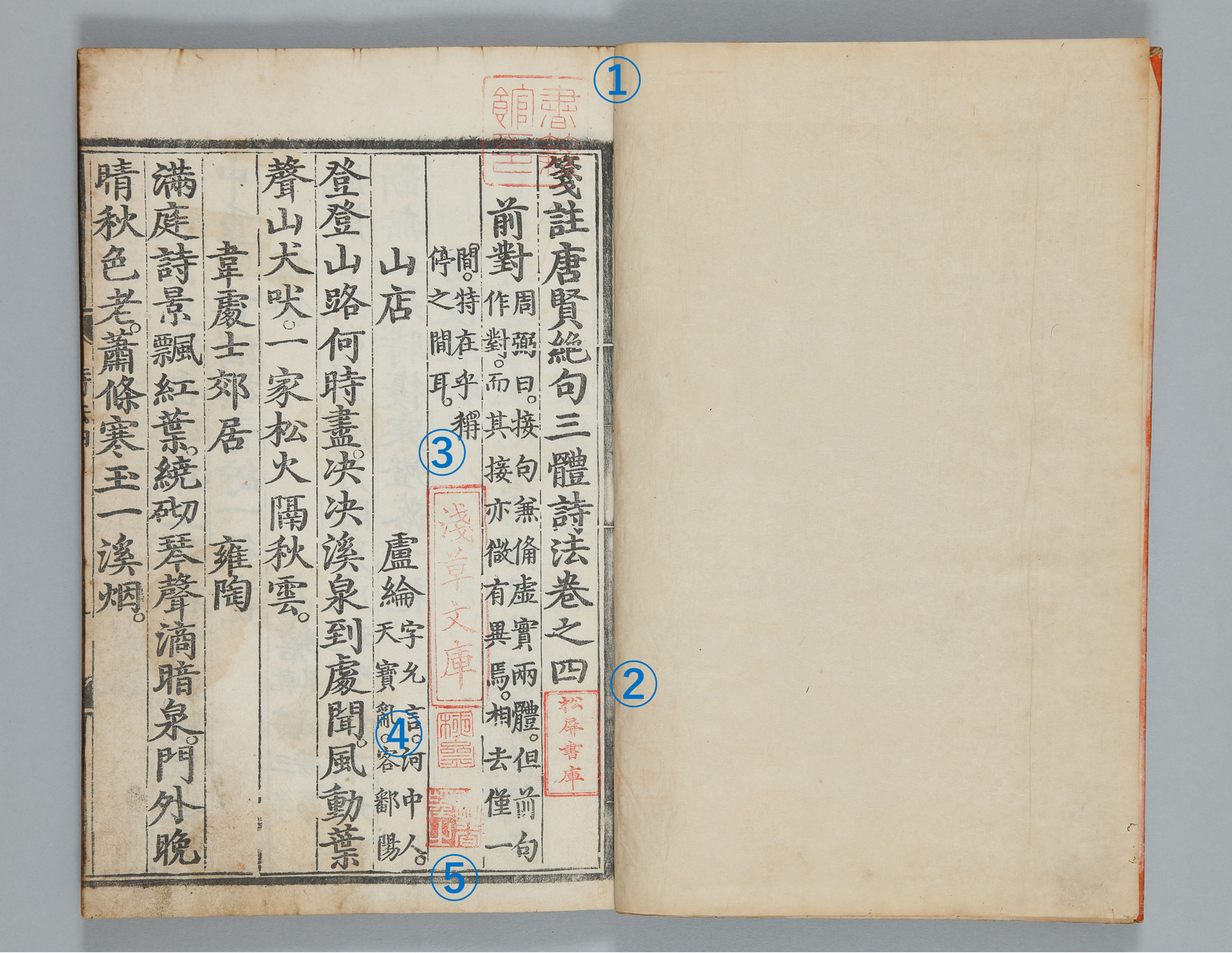

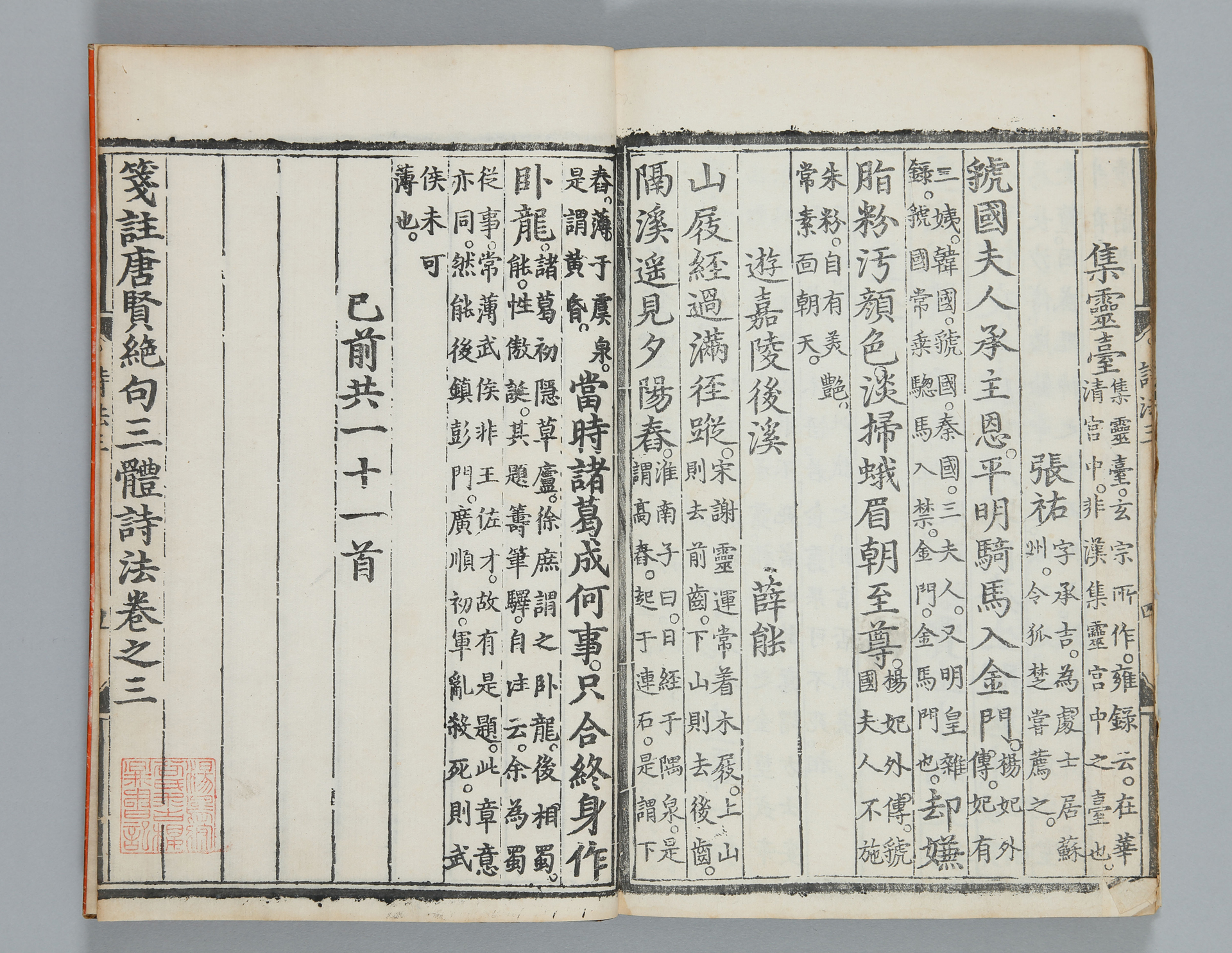

16箋註唐賢三体詩法

363-0102

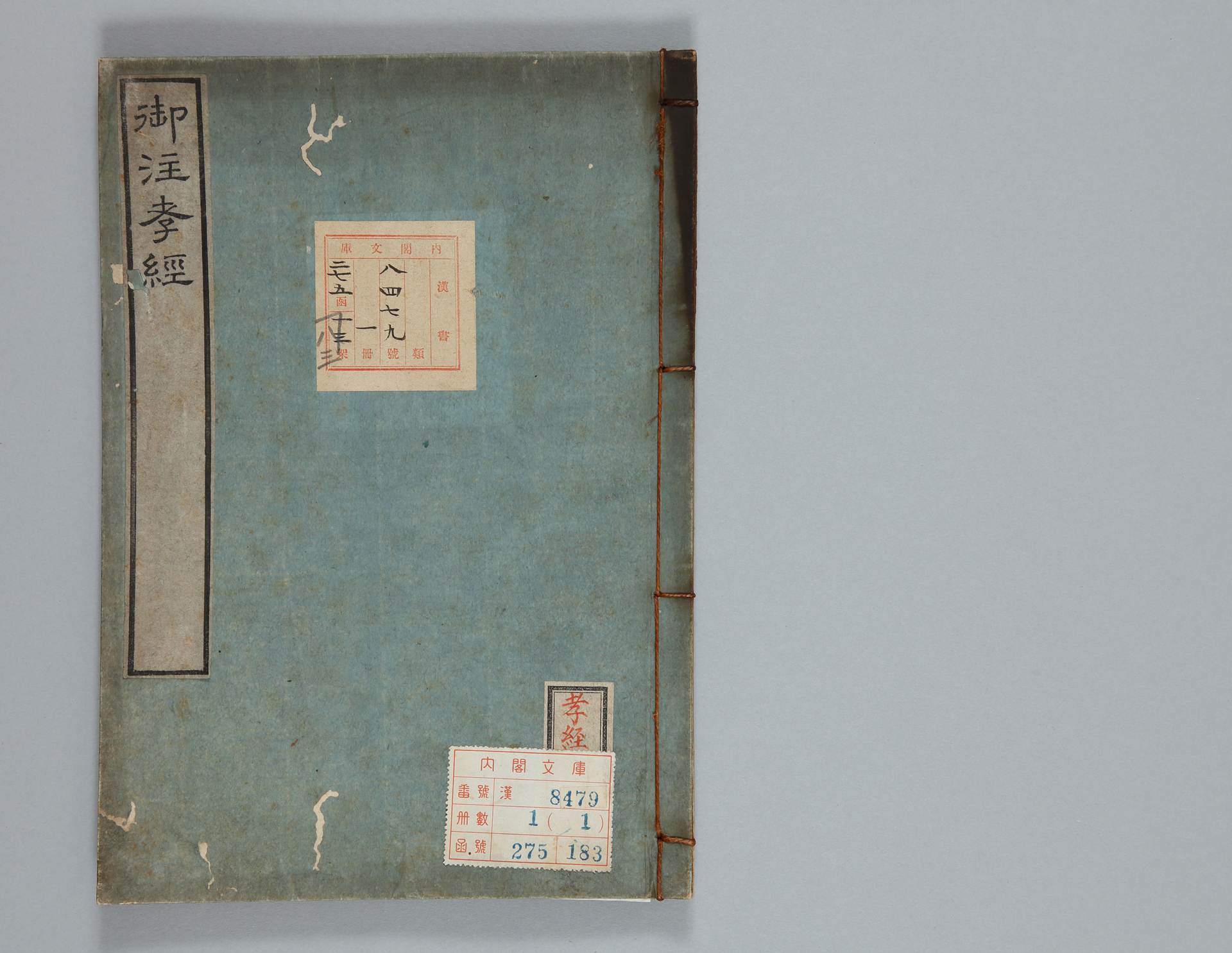

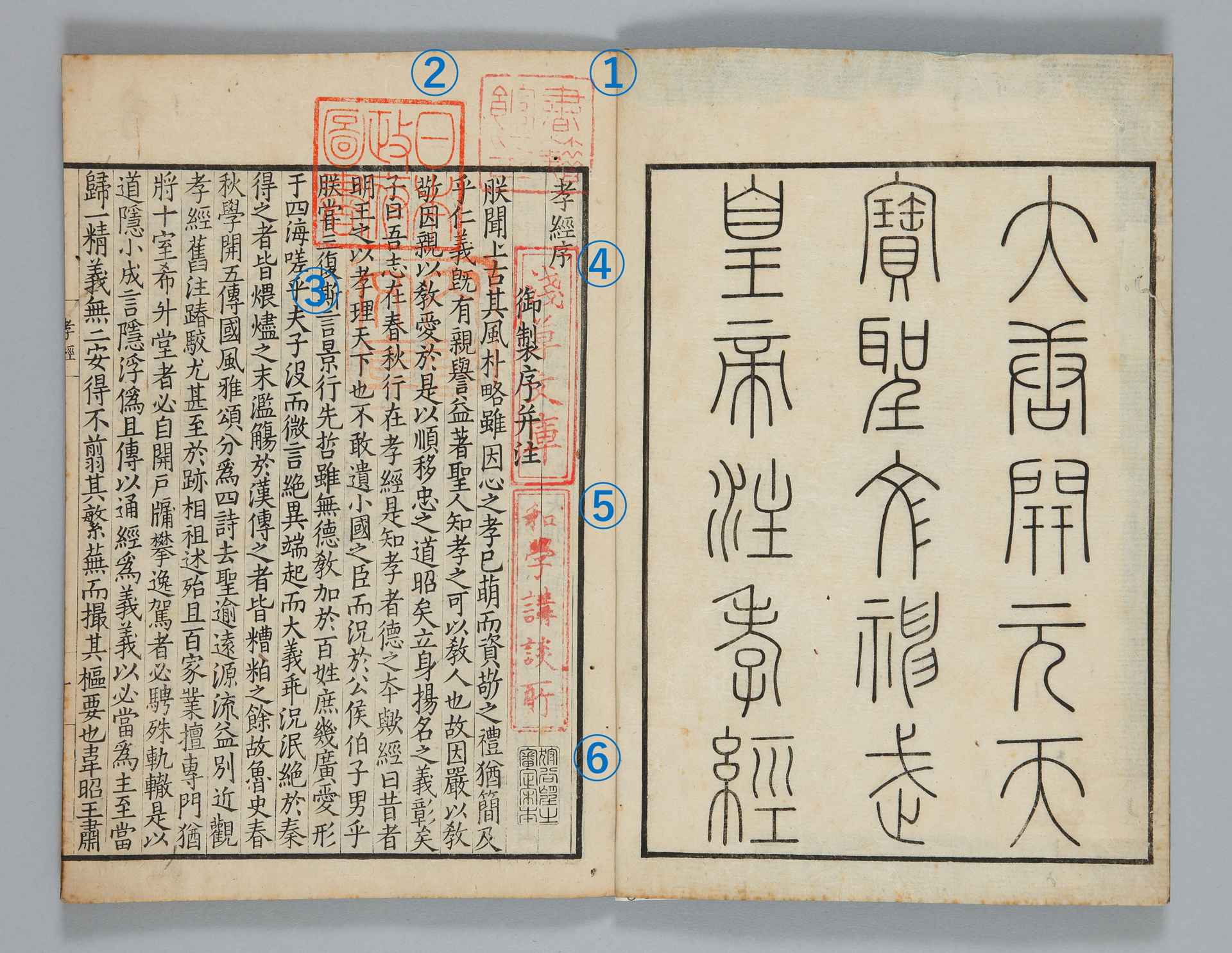

17孝経

275-0183

和学講談所

和学講談所は、江戸時代後期の国学者である塙保己一(1746~1821)が、寛政5年(1793)、幕府の許可と資金援助を受け、和学の研究及び教育・編纂・刊行などをおこなうために設立しました。

和学講談所では、(1)国典(「古事記」「六国史」など)を教授・会読・輪講する。(2)文献資料の調査・蒐集・校訂作業を行う。(3)幕府の要求に応じて資料提出・応答・原案起草を行う。(4)独立採算で出版事業を実施する、と大きく4つの事業が行われていました。

文政2年(1819)には、江戸初期までの国書1,270点を、神祇、律令など25部門に分類した叢書「群書類従」を刊行しました。

明治元年(1868)6月に廃止され、所蔵していた史料・稿本類は、明治政府の修史局に引き継がれました。

内閣文庫のコレクション形成に寄与した人物たち

内閣文庫のコレクション形成に寄与した人物たち 書物を守り伝える

書物を守り伝える 資料一覧

資料一覧