蔵書家列伝

蔵書家列伝

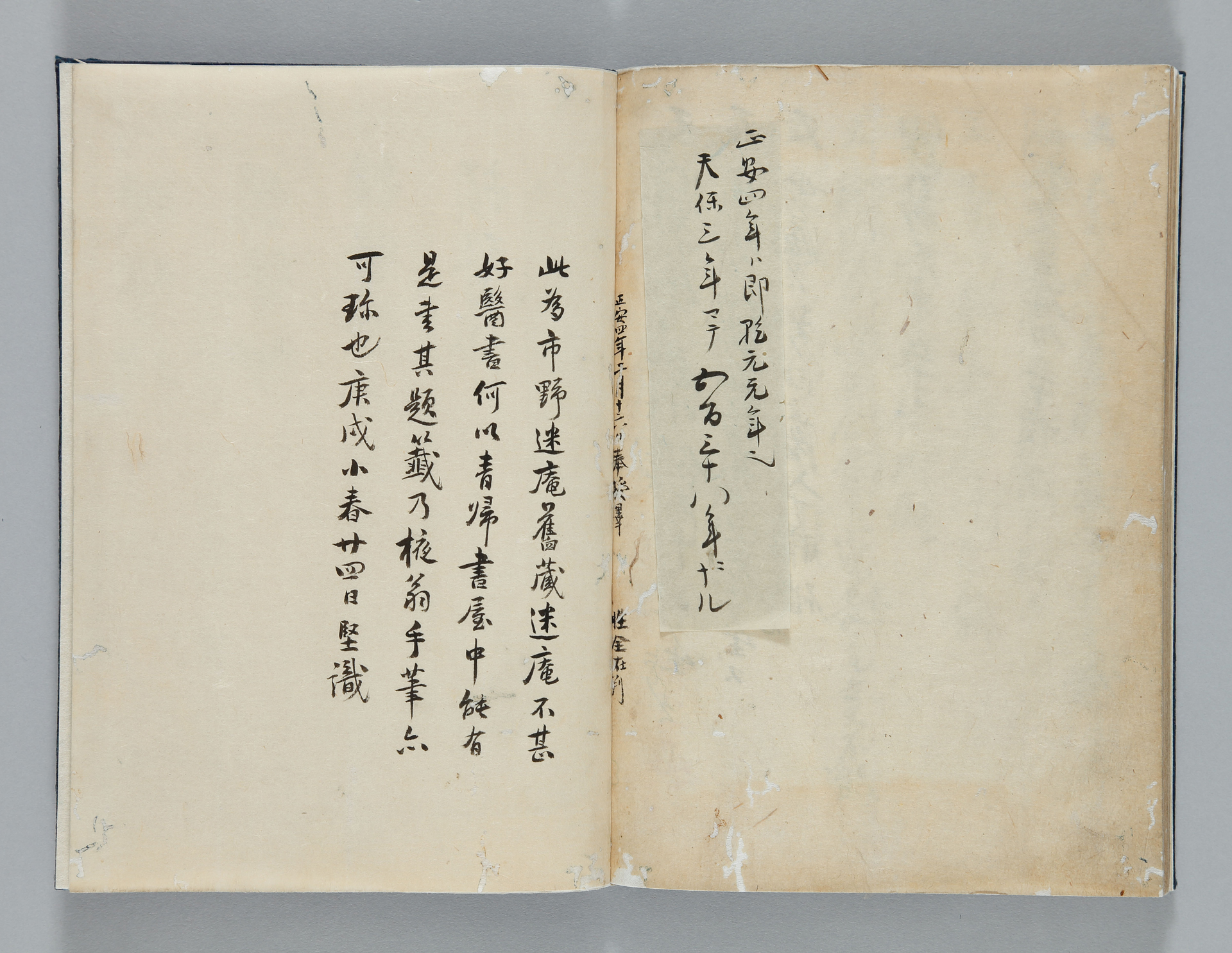

渋江抽斎(1805~1858)

渋江抽斎は、江戸時代後期の弘前藩の藩医・書誌学者です。

名は全善、字は子良、通称は道純、雅号は抽斎といい、藩医として弘前藩に仕えるかたわら、狩谷棭斎・多紀元堅らに書誌学を学びました。そして、我が国に伝わる多くの漢籍や古写本を収録し、江戸期の書誌学における最もすぐれた業績といわれる『経籍訪古志』を、書誌学者・森立之(1807~1885)らと編纂したことで知られています。

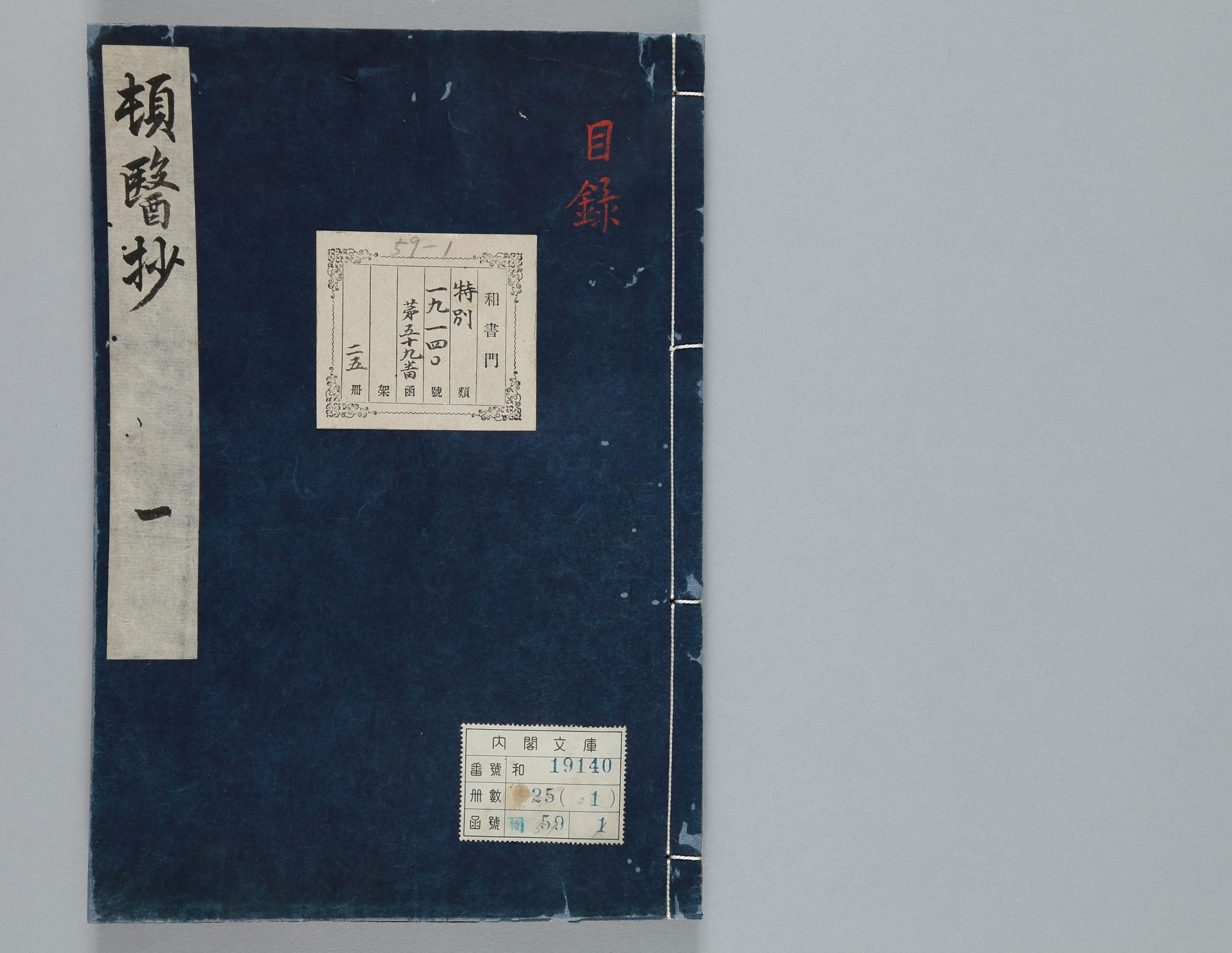

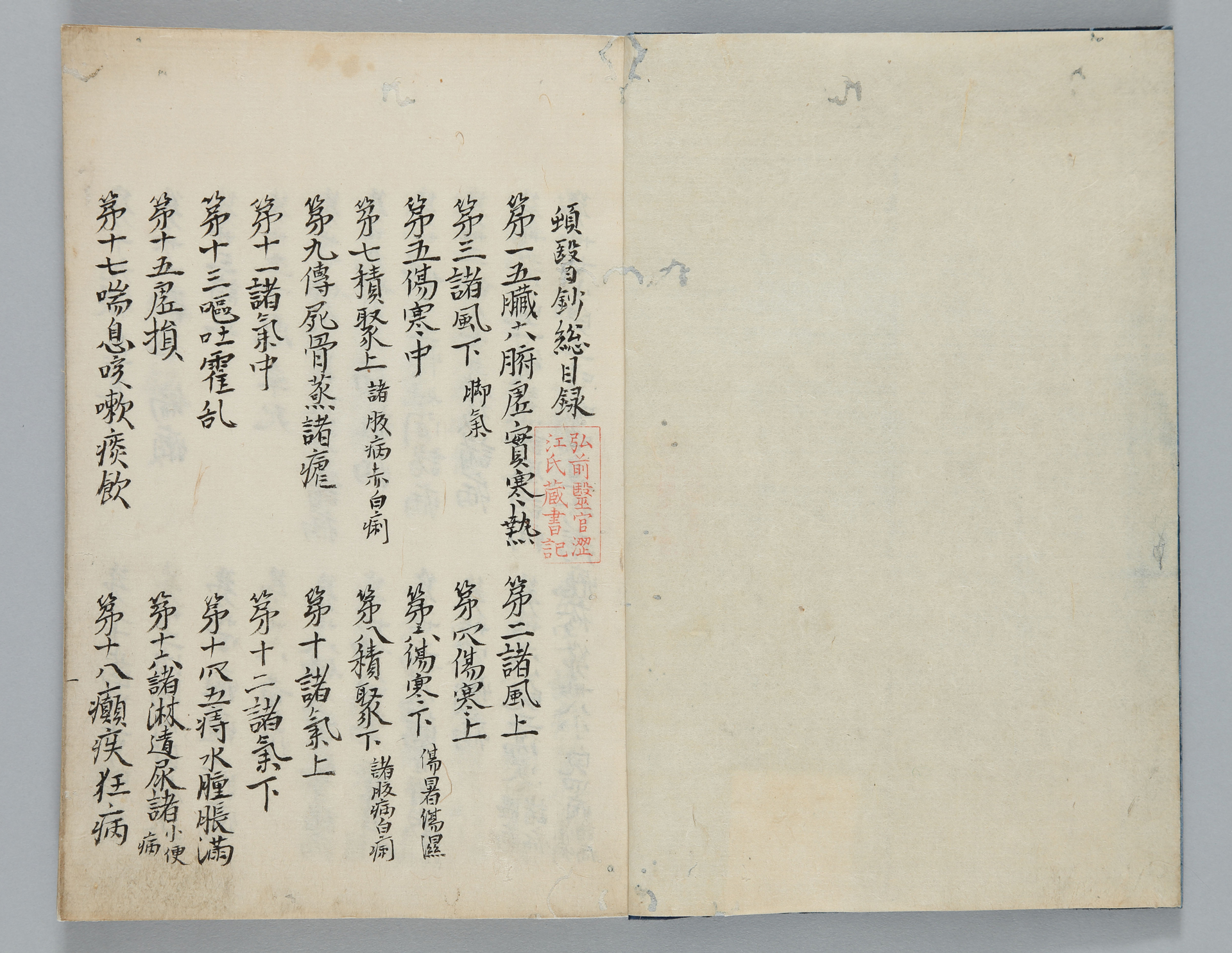

頓医抄・太平武鑑

20頓医抄

特059-0001

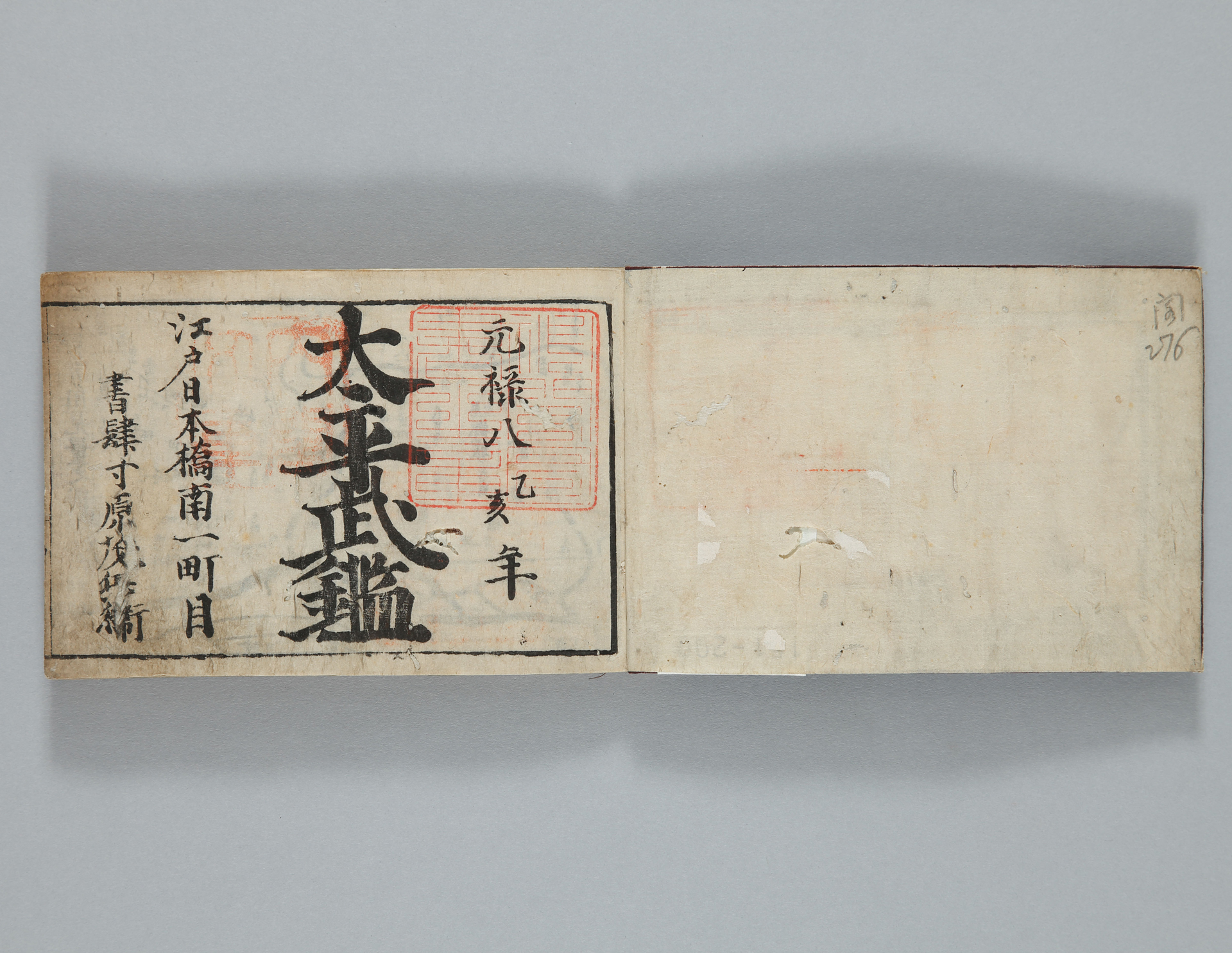

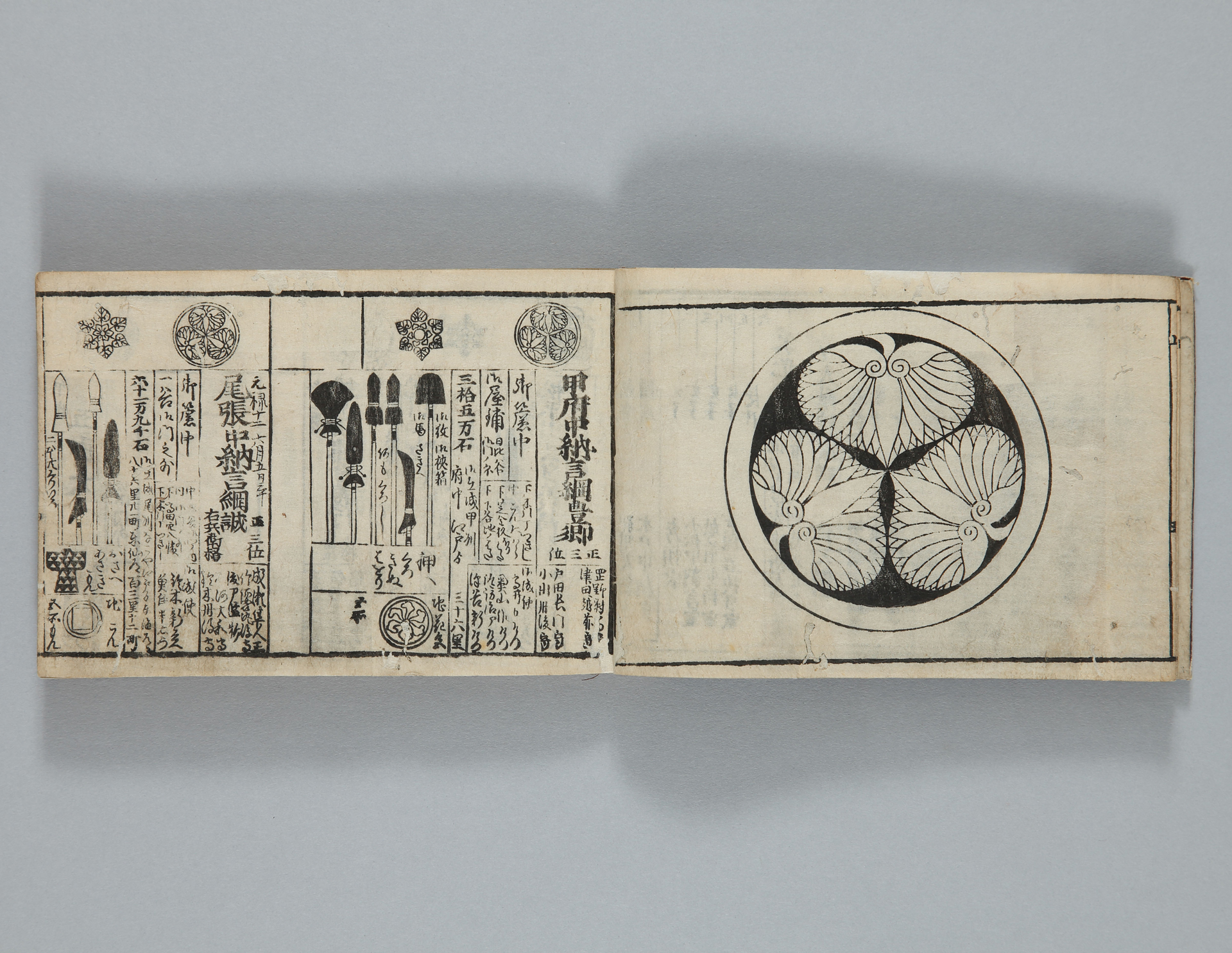

21太平武鑑

151-0290

内閣文庫のコレクション形成に寄与した人物たち

内閣文庫のコレクション形成に寄与した人物たち 書物を守り伝える

書物を守り伝える 資料一覧

資料一覧