蔵書家列伝

蔵書家列伝

多紀元堅(1795~1857)

多紀元堅は、幕府の医官を務めた多紀氏の一族で、字は亦柔、通称は安叔、雅号は茝庭といいます。本家から独立して別家を興し、医学館の講師や奥医師(将軍とその家族を診療する医師)などを務め、弘化2年(1845)、将軍徳川家慶の御匙となりました。医業のかたわら、医学書の収集と研究を行い、書誌学上にも大きな業績を残しました。

元堅は、狩谷棭斎が開催した「求古楼展観」にも参加し、数多くの医学書を出品しています。我が国に現存する漢籍の古写本や優れた版本をすべて調査するという棭斎の意志を継ぎ、渋江抽斎らが編纂した『経籍訪古志』の成立に深く関わりました。

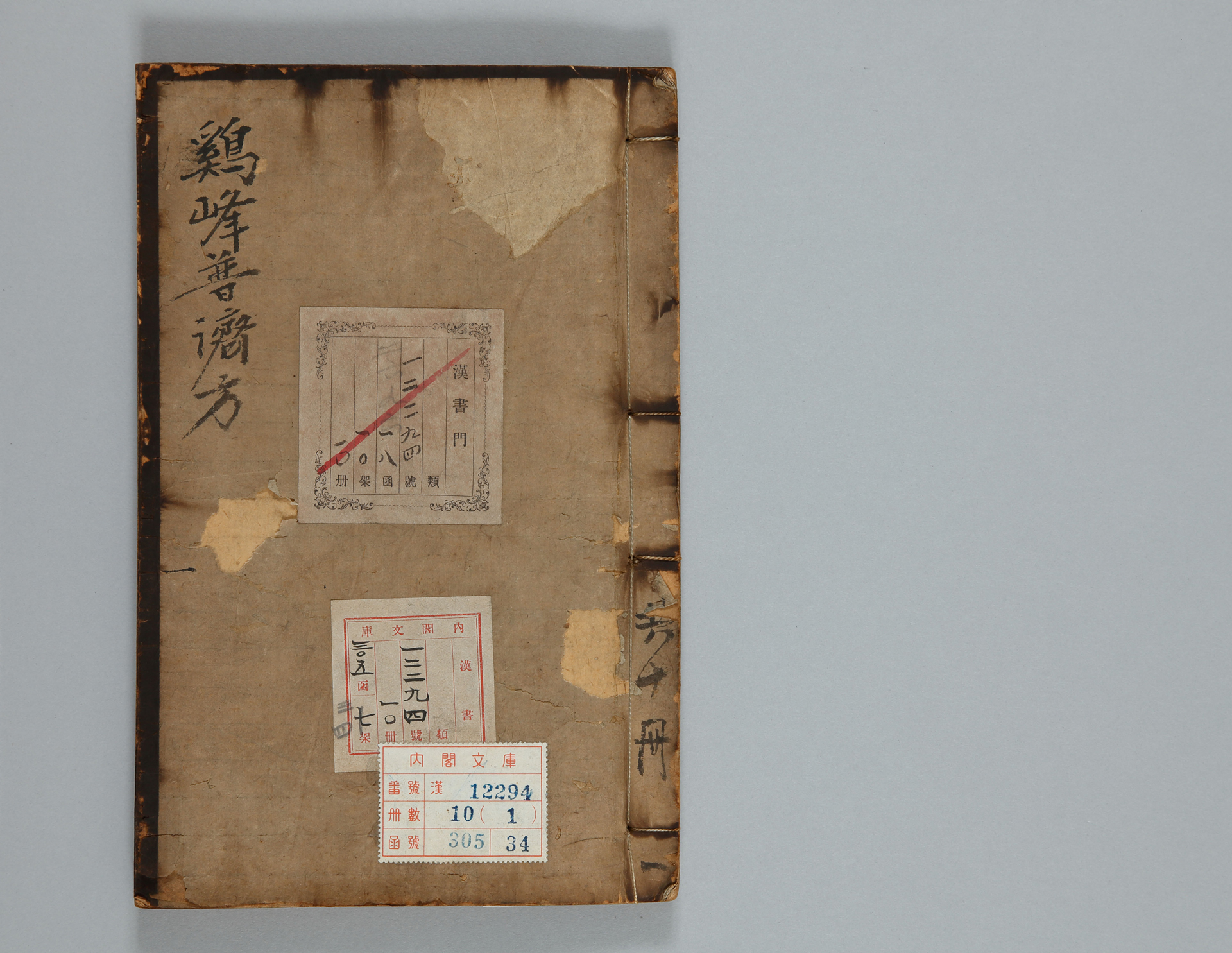

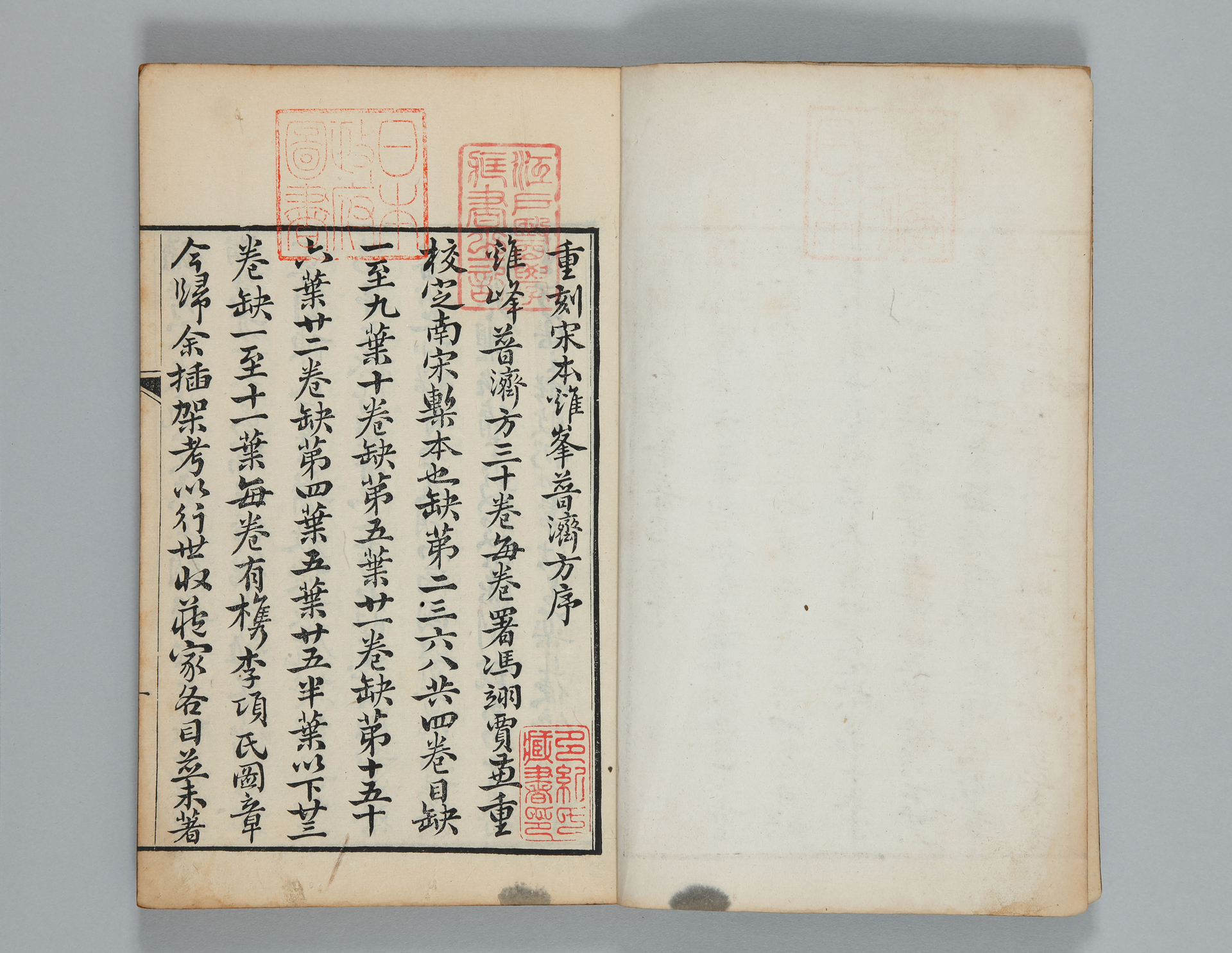

鶏峯普済方・続易簡方脈論

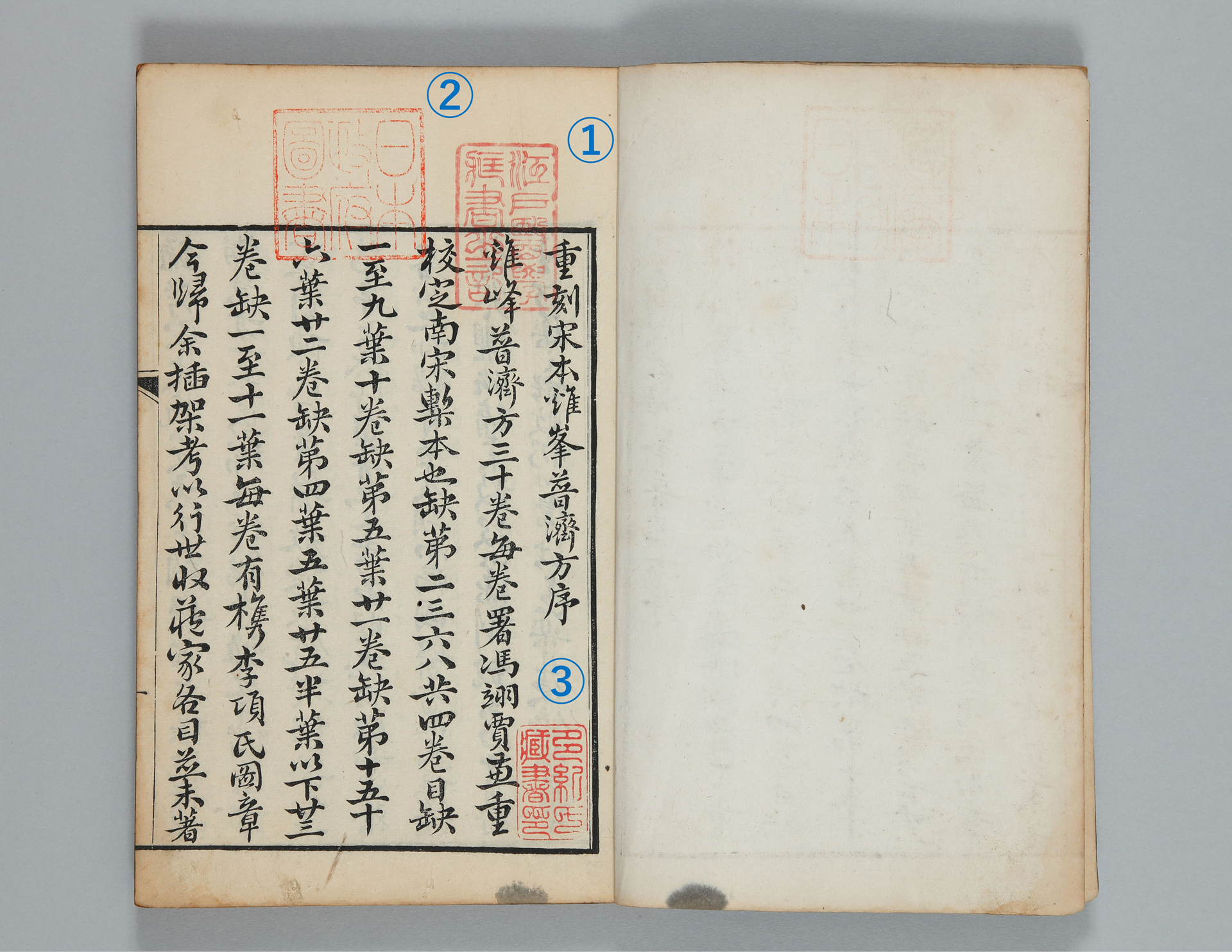

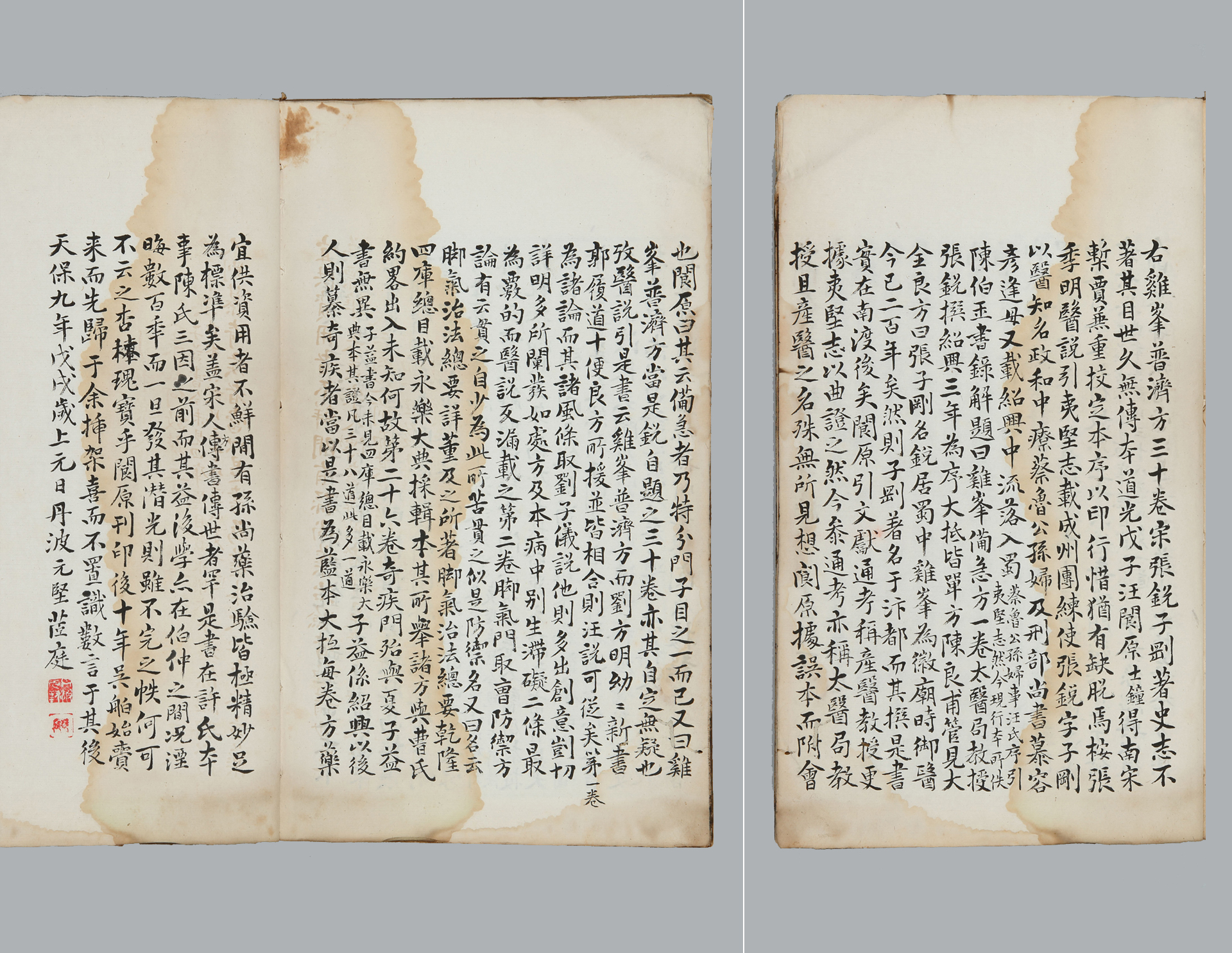

18鶏峯普済方

305-0034

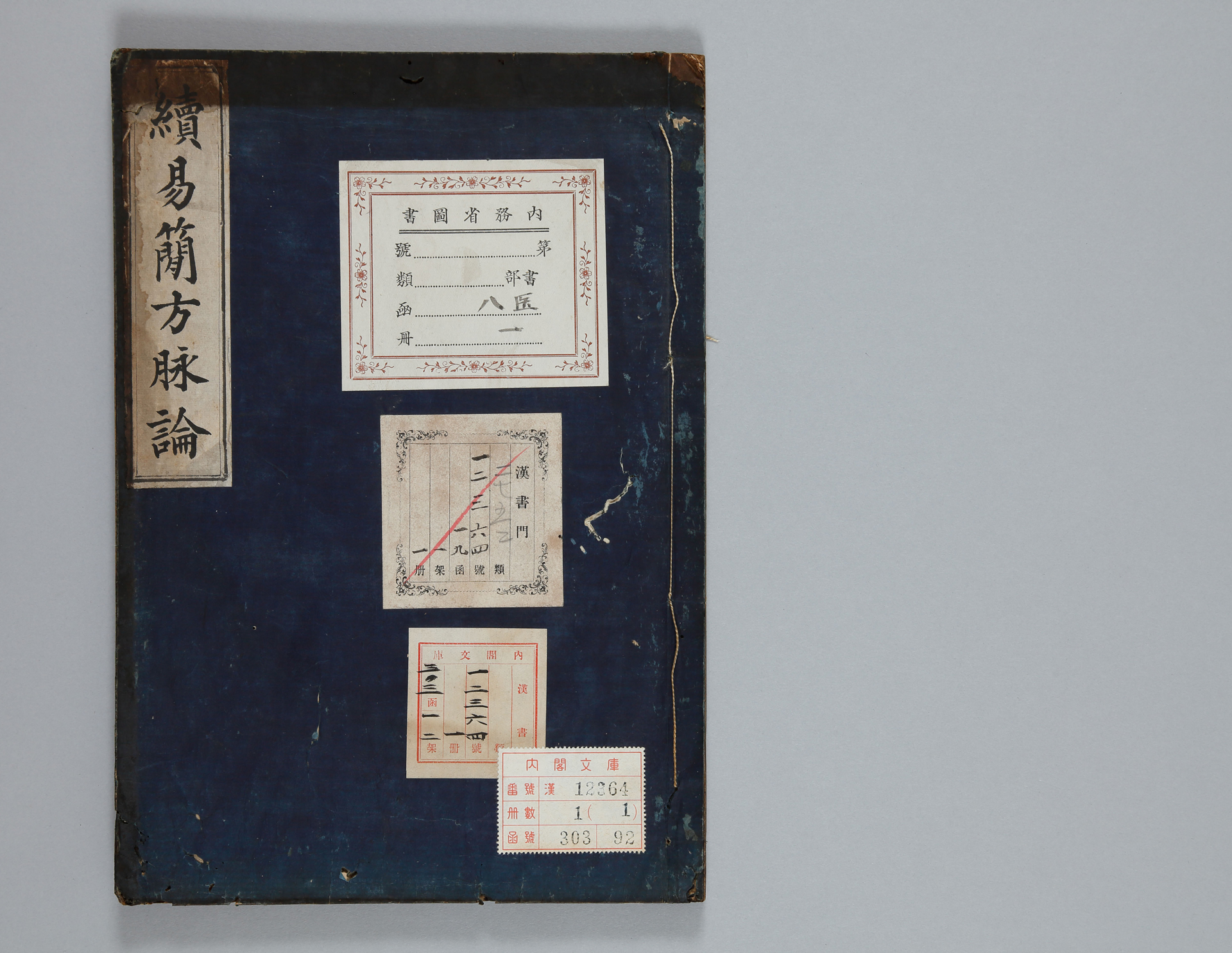

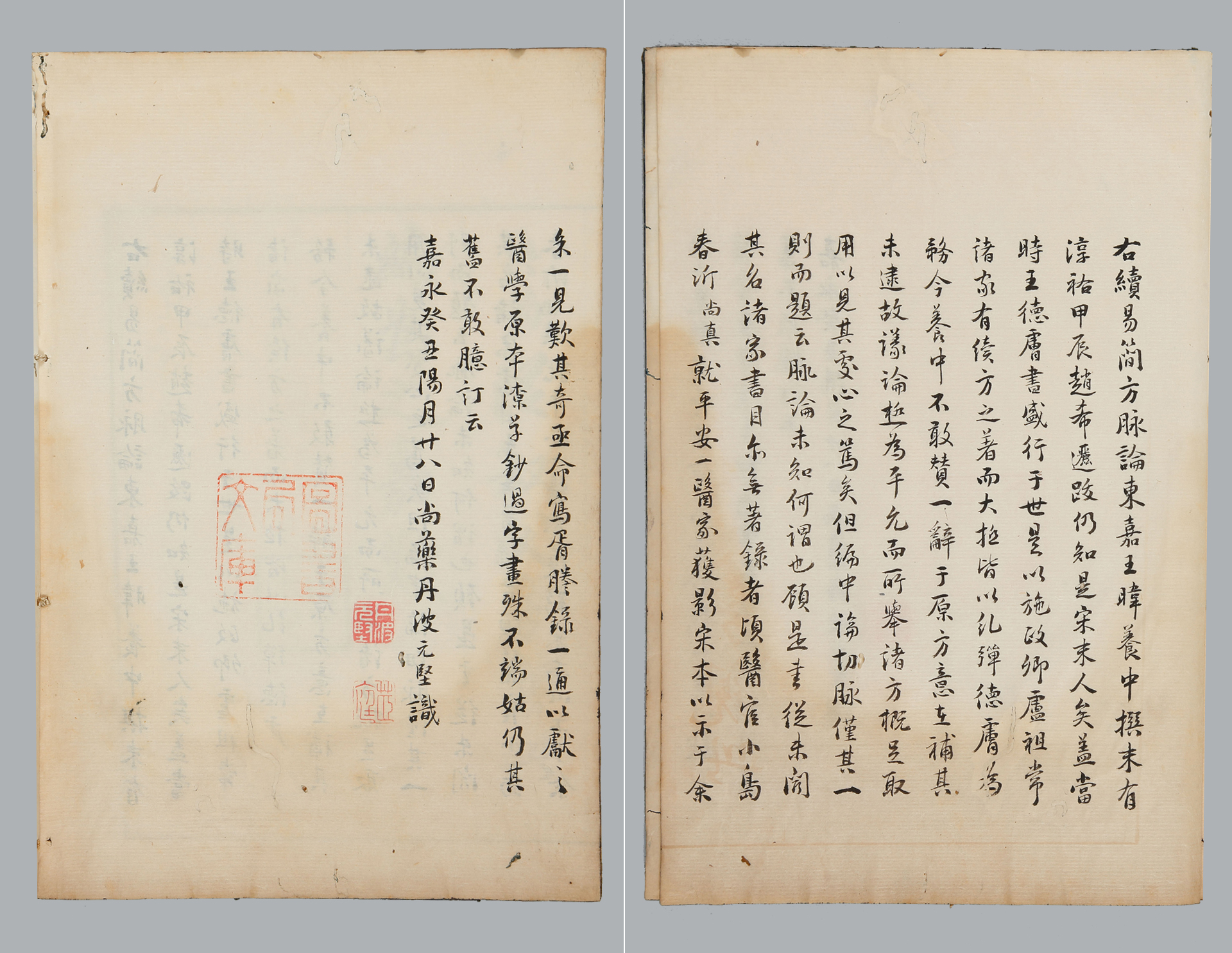

19続易簡方脈論

303-0092

医学館

江戸幕府の漢方医学校。明和2年(1765)、幕府奥医師の多紀元孝が設立した私立医学校である躋寿館が前身です。寛政3年(1791)に幕府直轄となって医学館と称し、官医およびその子弟を教育する施設と位置づけられました。なお、館主は代々多紀氏の世襲でした。儒書の講義、医案会・薬品会などの実習、臨床教育なども行われました。

明治元年(1868)、明治政府に接収されるとともに、医学所の附属機関となり、「種痘館」と改称されました。明治4年に廃止されます。なお、医学館の蔵書は、その後、書籍館、浅草文庫などを経て、当館に伝わっています。

内閣文庫のコレクション形成に寄与した人物たち

内閣文庫のコレクション形成に寄与した人物たち 書物を守り伝える

書物を守り伝える 資料一覧

資料一覧