蔵書家列伝

蔵書家列伝

太田道灌(1432~1486)

太田道灌は、関東管領上杉氏の一族・上杉定正の家臣として、室町時代に活躍した武将です。幼名は鶴千代、元服して資長(持資とする説あり)と名乗りました。康正元年(1455)に家督を継ぐと、江戸に城を築き、関東平野で行われた30以上もの合戦に参加し、数多くの戦功を挙げました。

武将としてのイメージが強い道灌ですが、幼少の頃より鎌倉の禅寺で学問を修めた、学者としての一面を持ち合わせています。文明18年(1486)には、隅田川の船上や、父親の住む越生(現在の埼玉県越生町)で詩歌会を催しており、このような風流な一面が「山吹の里」の逸話を生んだと考えられます。

なお、剃髪して「道灌」と称するようになったのは、文明10年頃といわれています。

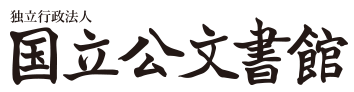

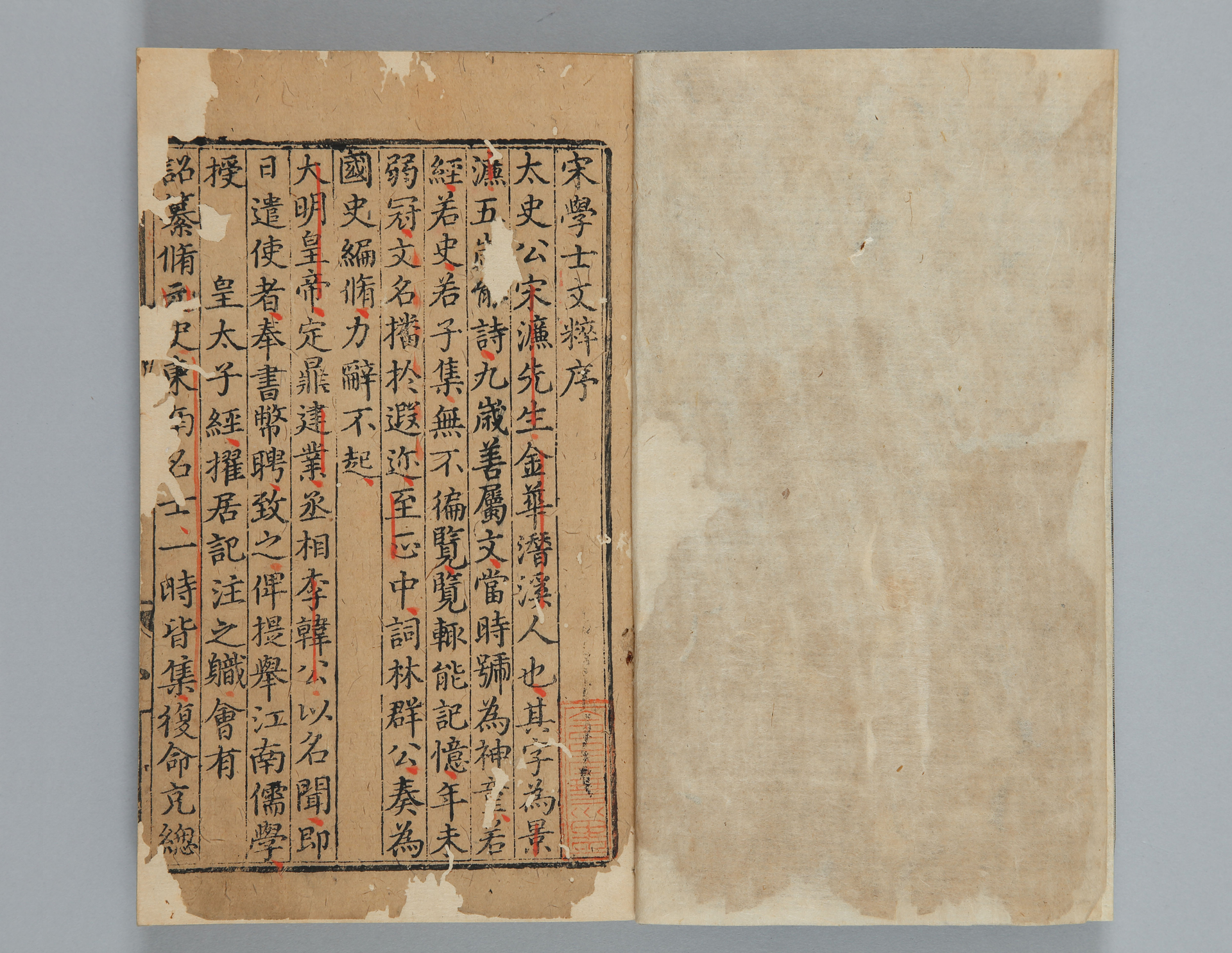

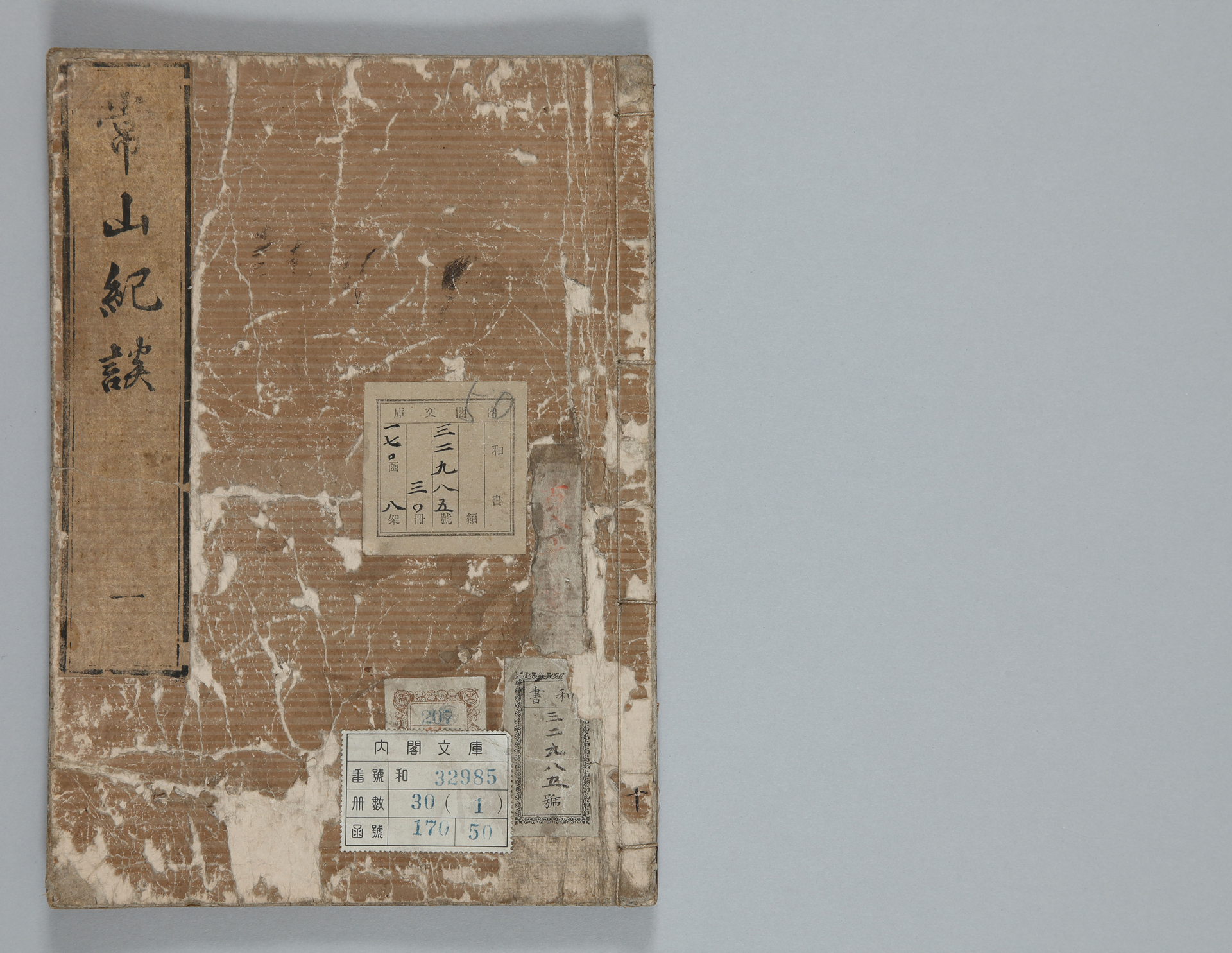

宋学士文粋・常山紀談

14宋学士文粋

314-0021

15常山紀談

170-0050

「山吹の里」の逸話

▲写真をクリックすると、拡大画像が表示されます。

「山吹の里」の逸話は、太田道灌が歌道に励むきっかけとなったといわれる物語です。

鷹狩りの途中、雨に降られた道灌は、雨具の「蓑」を借りるため、近くの小屋を訪ねます。すると若い娘が出てきて、何も言わずに「山吹の花」を差し出しました。雨具を借りることができず、怒って屋敷に戻った道灌でしたが、人に「その娘は『七重八重花は咲けども山吹の実のひとつだになきぞ悲しき』の歌を用い、『実の』を『蓑』に掛けて『一つの簑さえないことは悲しい(=我が家に簑はございません)』と述べたのです」と説明されます。道灌は、娘の学問に驚くとともに、自身が歌道に暗いことを恥じ、その後は、歌道の勉強に励んだといわれています。

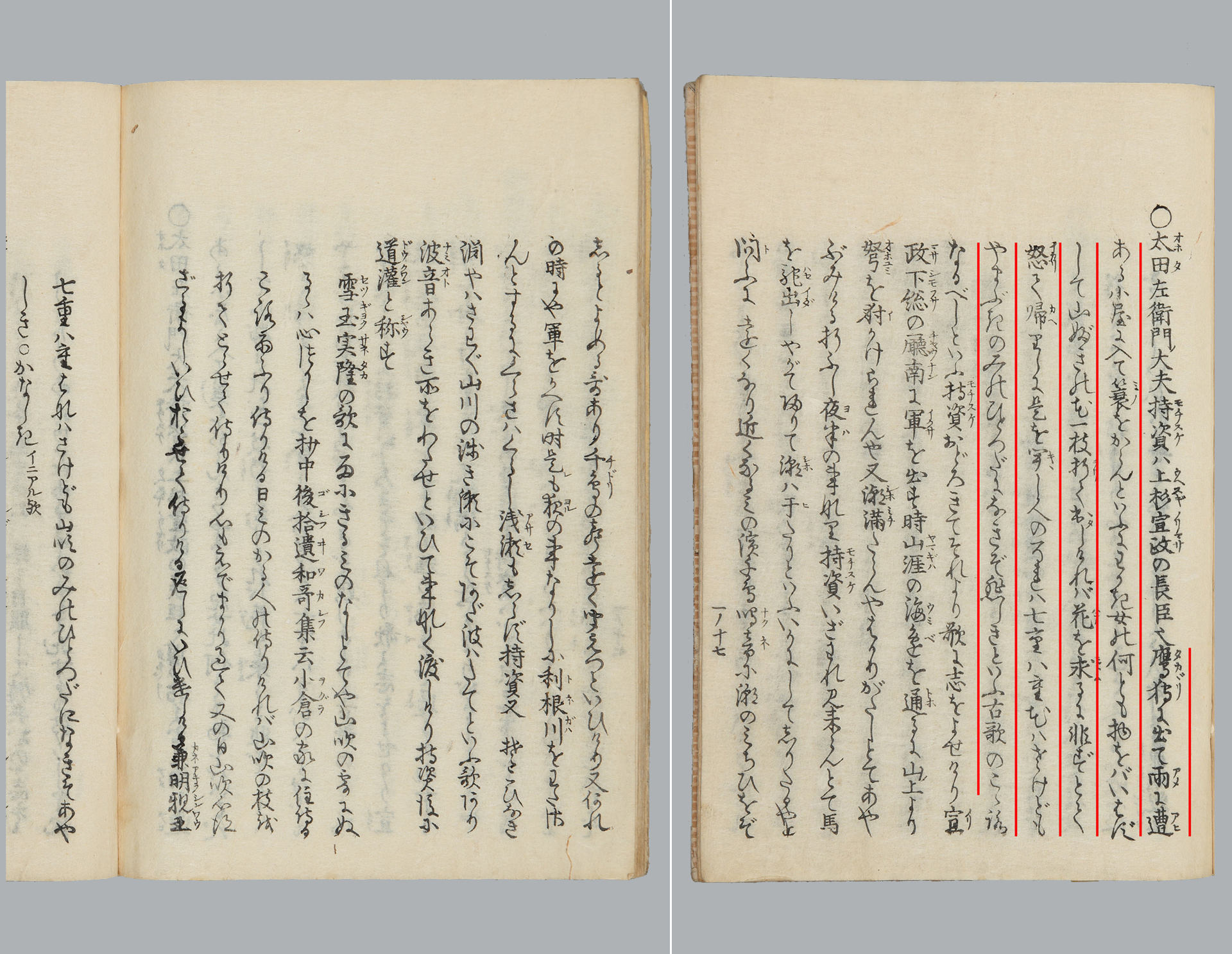

〔翻刻〕

鷹狩に出て雨に遭/ある小屋に入て蓑をからんといふにわかき女の何とも物をばいはず/して山ぶきの花一枝折て出しければ花を求るに非ずとて/怒て帰りしに是を聞し人のそれは七重八重花はさけども/やまぶきのみのひとつだになきぞ悲しきといふ古歌のこゝろ/なるべしといふ持資おどろきてそれより歌に志をよせけり

内閣文庫のコレクション形成に寄与した人物たち

内閣文庫のコレクション形成に寄与した人物たち 書物を守り伝える

書物を守り伝える 資料一覧

資料一覧