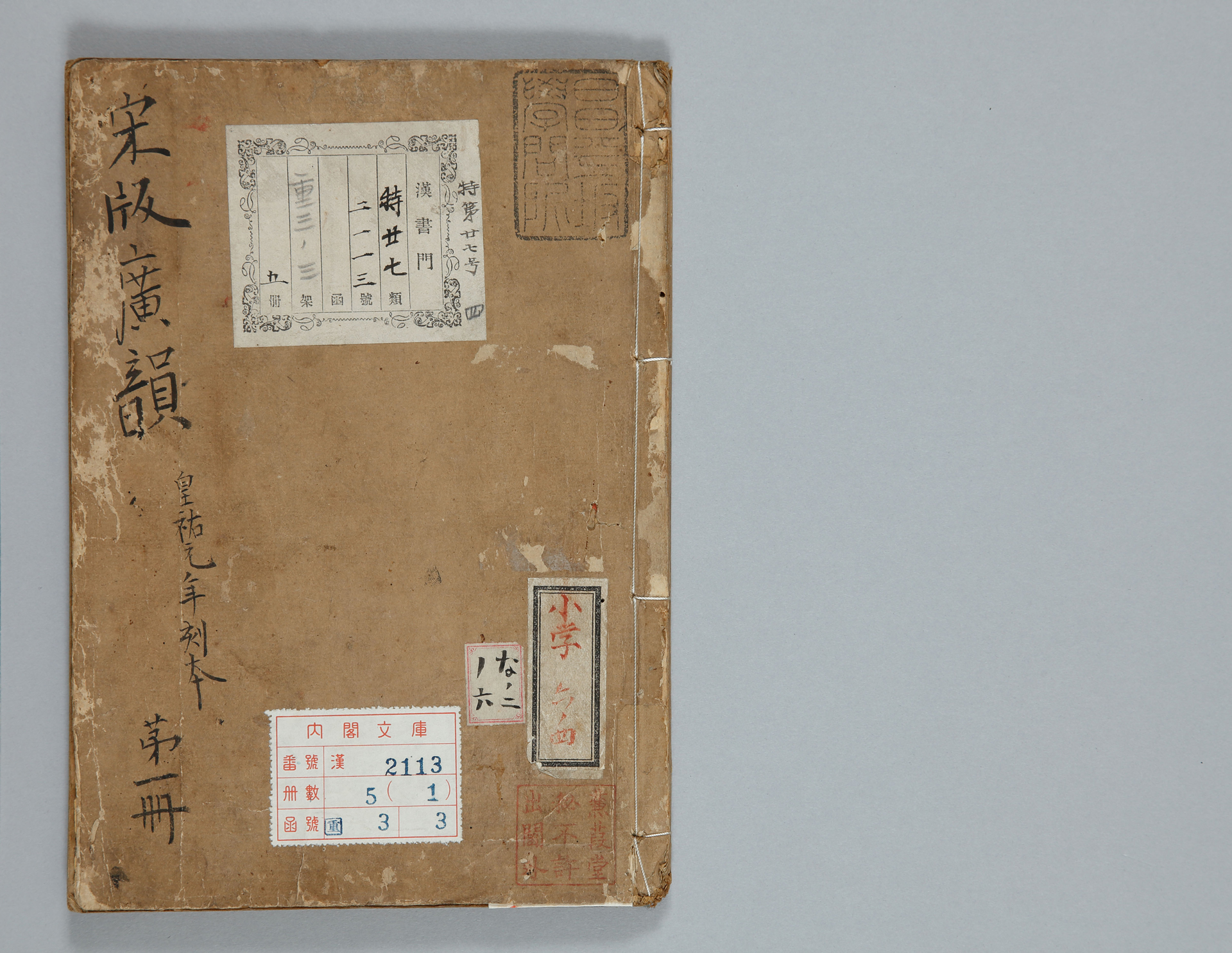

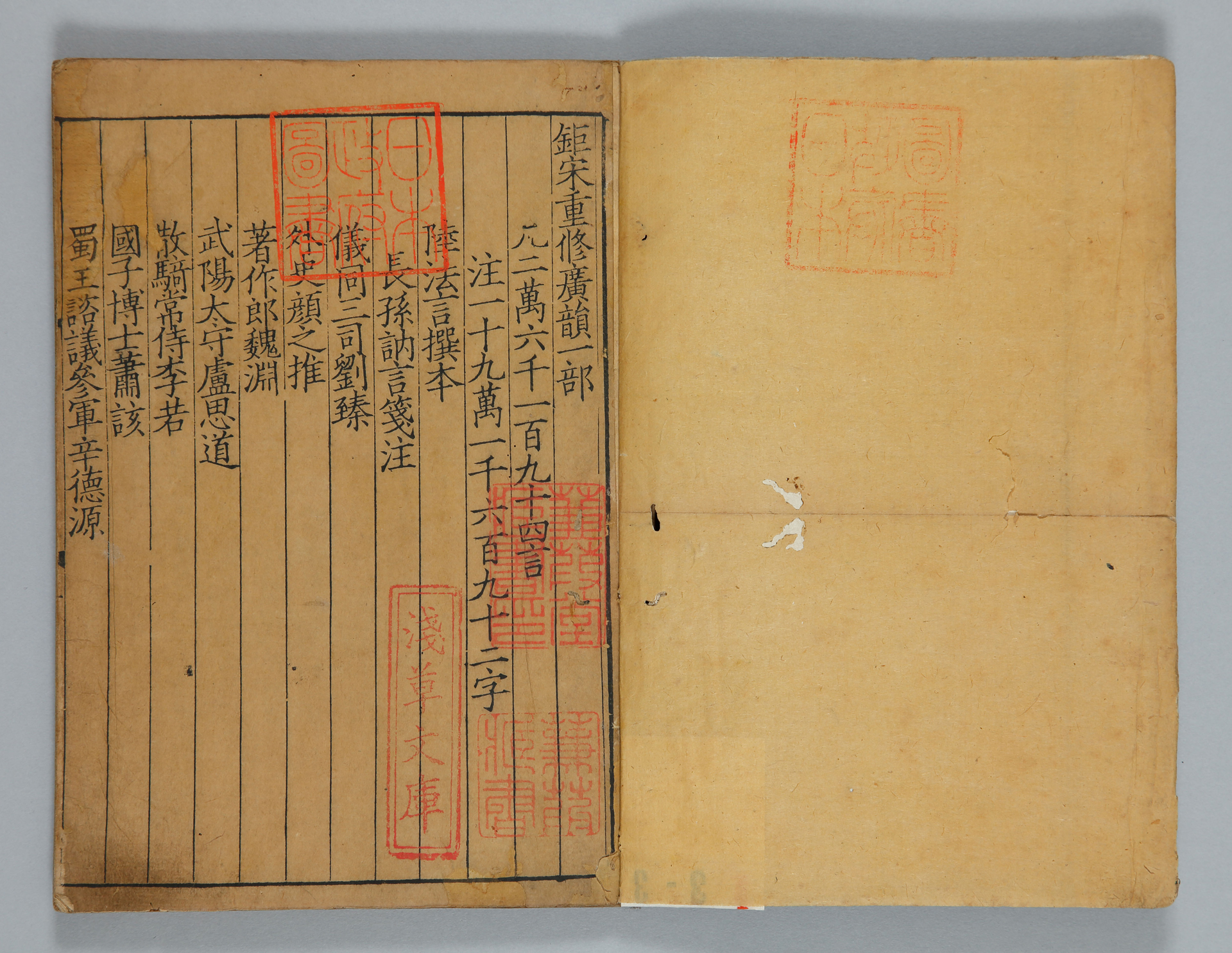

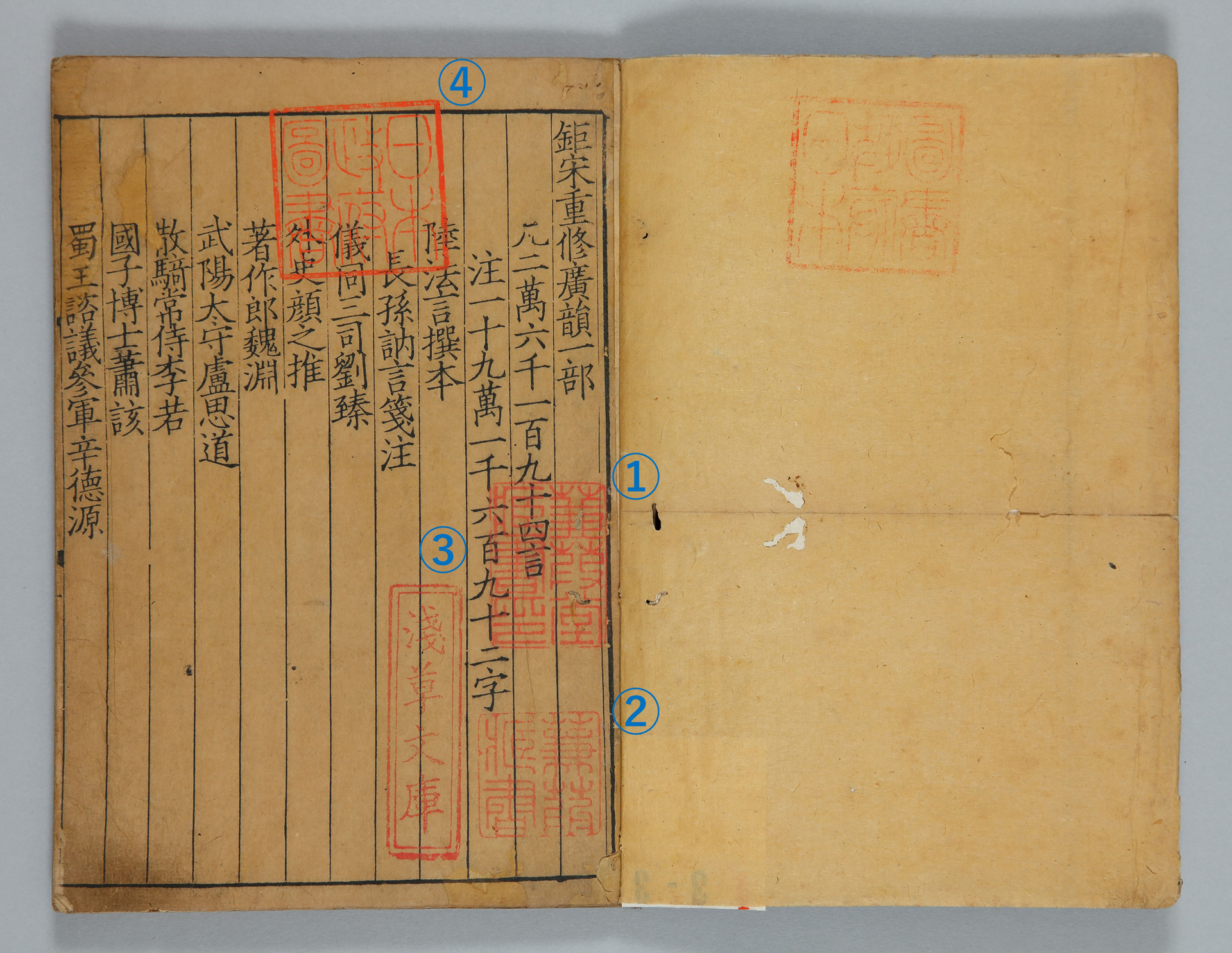

重要文化財 『宋版鉅宋広韻』

▲写真をクリックすると、拡大画像が表示されます。

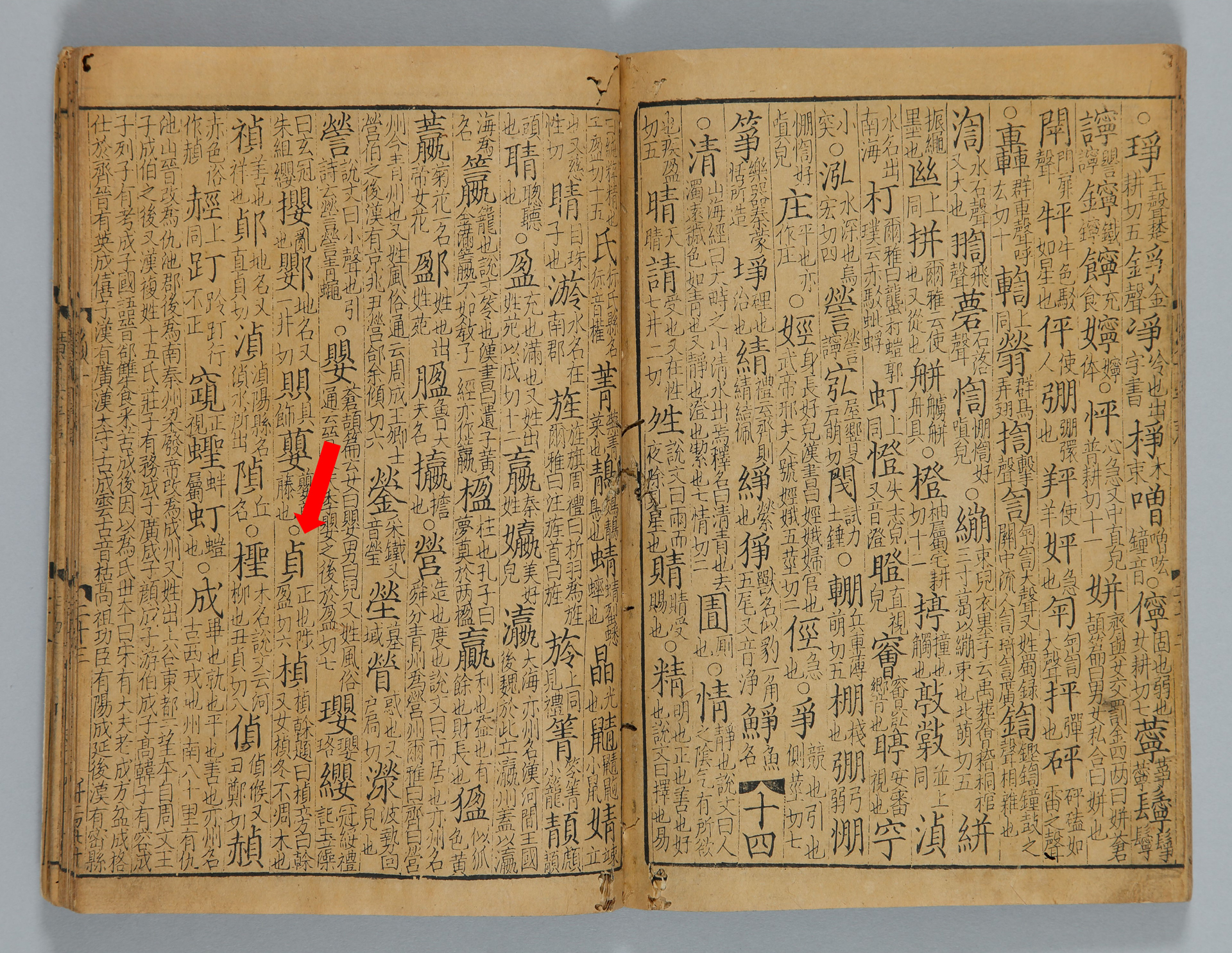

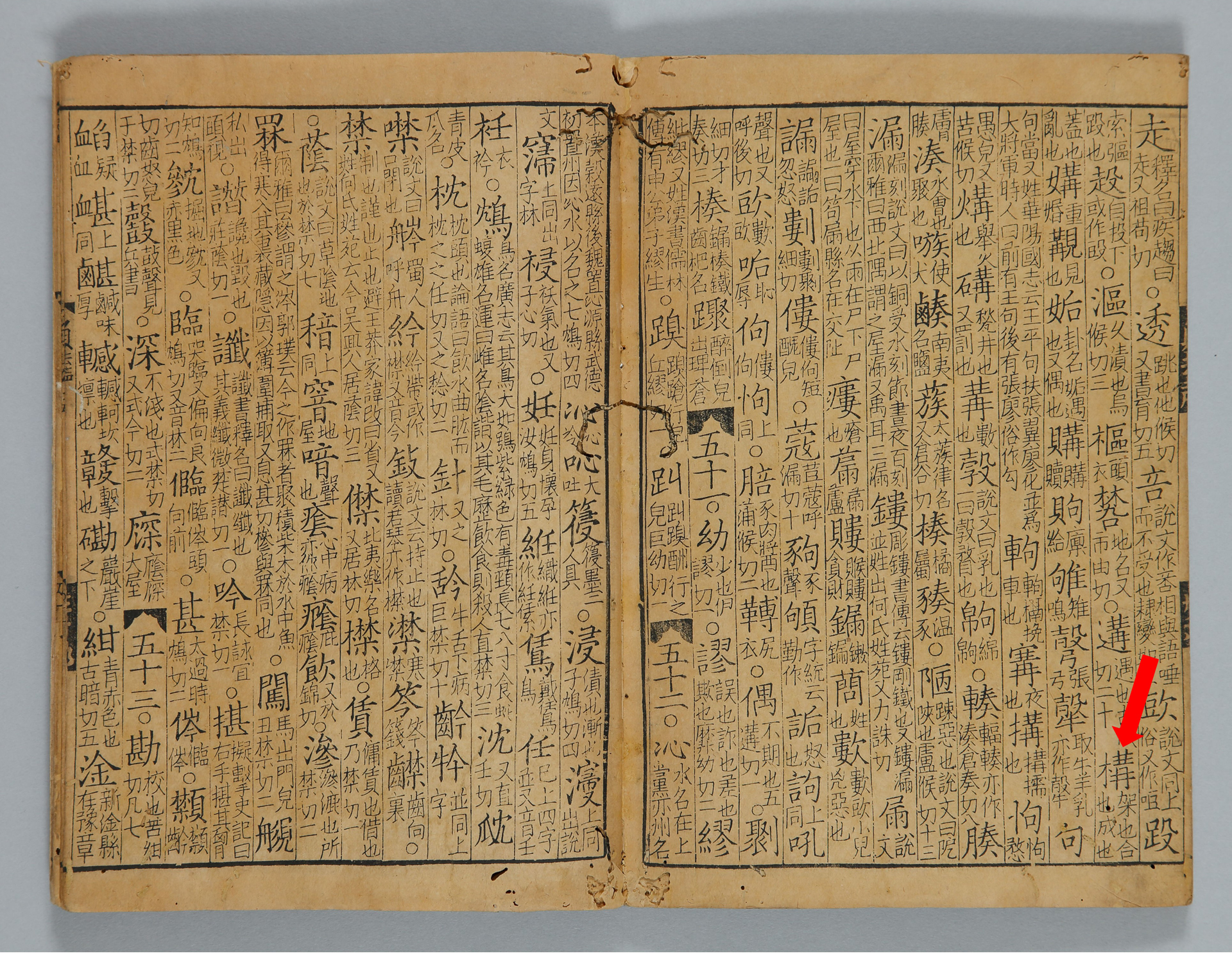

『鉅宋広韻』は、26,194の漢字を、206の韻(漢字音の末尾の響き)に基づいて分類整理し、それぞれの漢字の発音と意味とを記した韻書といわれるものです。韻は、漢詩などを作る際に重要であるため、中国では韻書の需要が高く、宋から明の初期にかけて広く普及し、多くの版本が存在しています。ちなみに題名の「鉅宋」とは「偉大な宋王朝」という意味です。

掲載資料は、『鉅宋広韻』のうちで最も古い南宋の時代の刊本で、一冊も欠けずに現在まで伝わるものは、当館の所蔵本だけです。本書には「己丑建寧府黄三八郎書鋪印行」という刊行に関する記載があり、「己丑」(十干十二支による年代の数え方。60年で一巡する。)が何年なのか、議論を呼んでいました。刊行年代の候補として、北宋の皇祐元年(1049)、南宋の大観3年(1109)、乾道5年(1169)が考えられていましたが、書誌学的調査により乾道5年(1169)と判明しました。本資料は、献上された木村蒹葭堂の蔵書のうち最も貴重な書物の一つです。

昭和32年(1957)、国の重要文化財に指定されました。

内閣文庫のコレクション形成に寄与した人物たち

内閣文庫のコレクション形成に寄与した人物たち

蔵書家列伝

蔵書家列伝 書物を守り伝える

書物を守り伝える 資料一覧

資料一覧