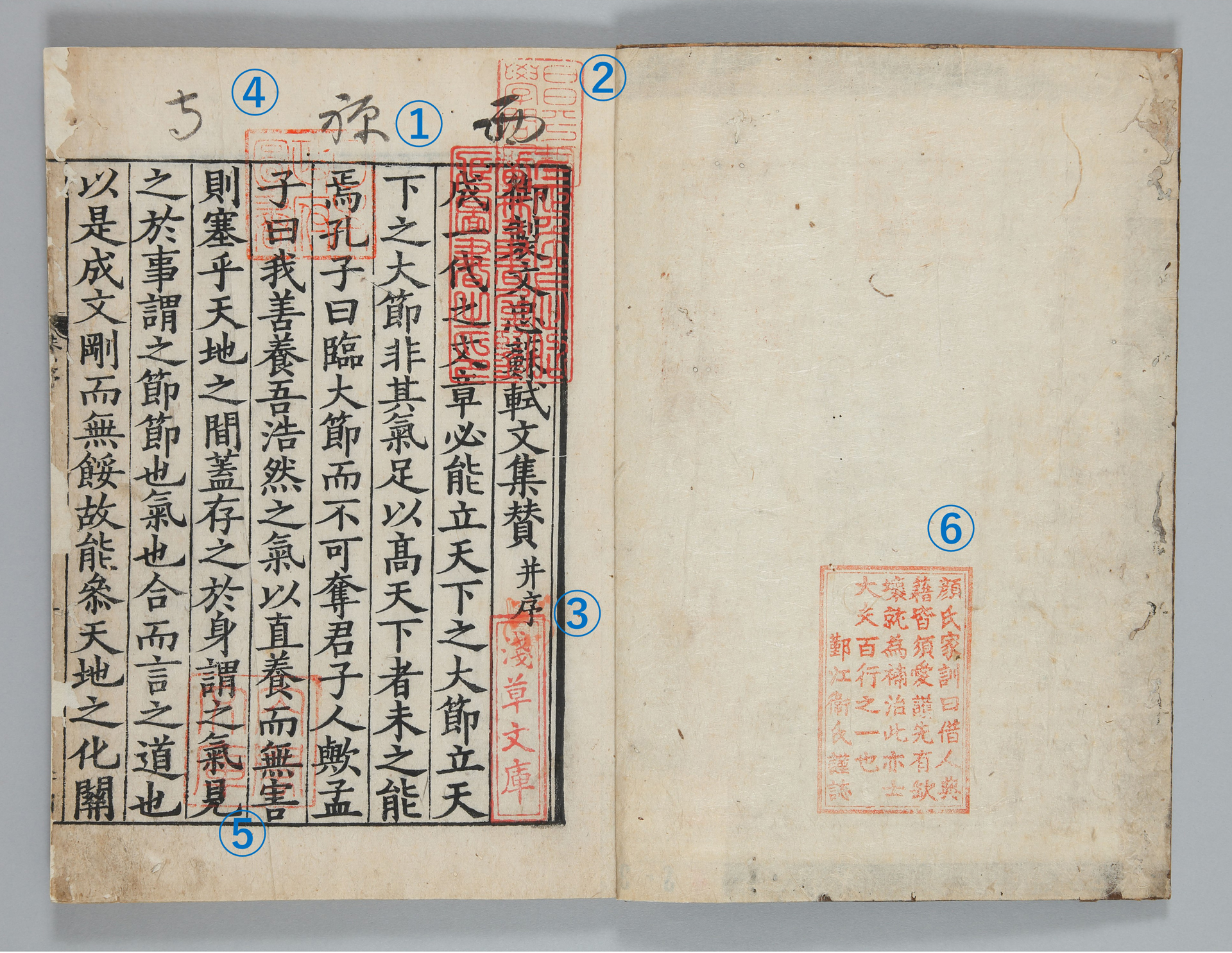

重要文化財 『宋版東坡集』

▲写真をクリックすると、拡大画像が表示されます。

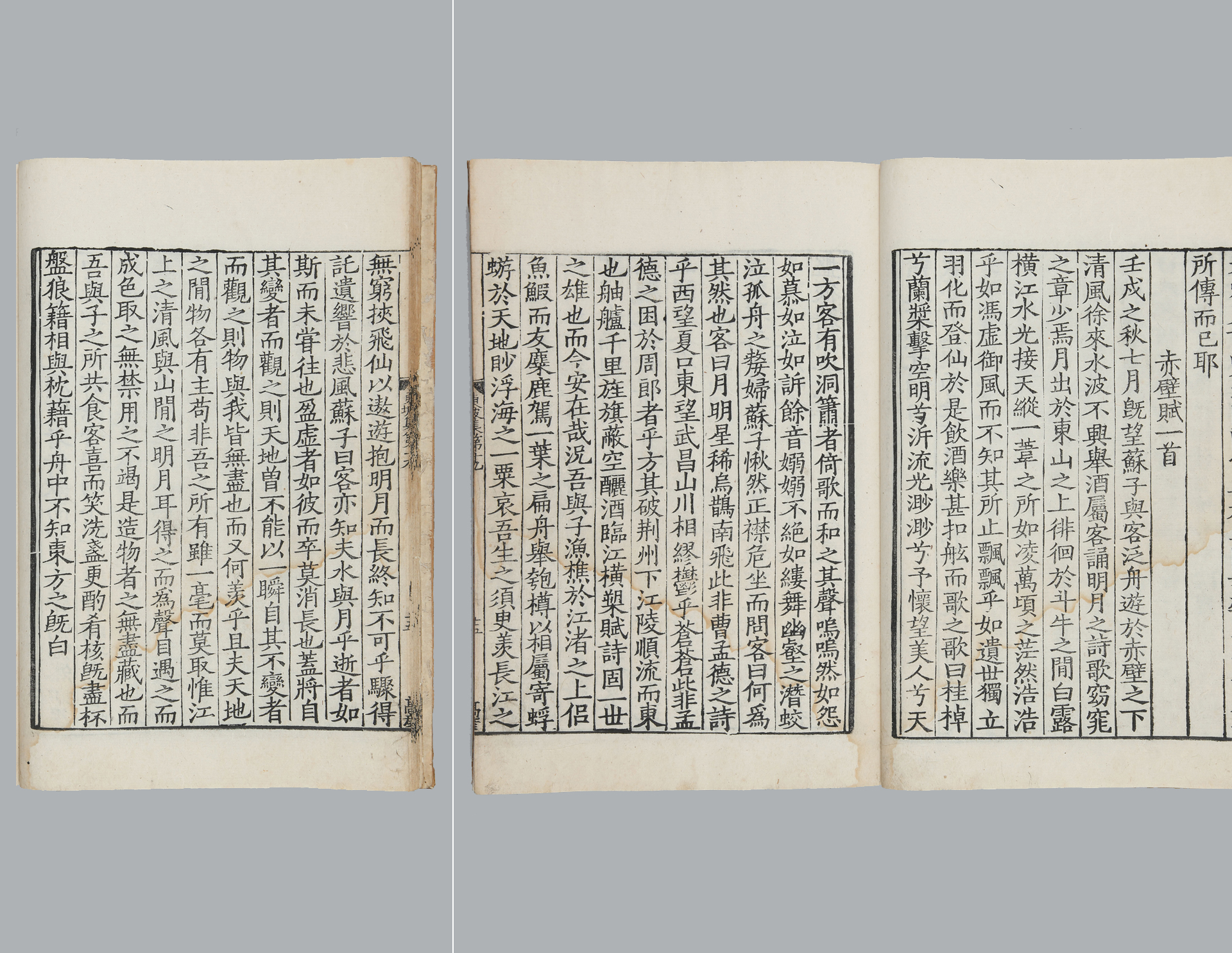

『東坡集』は、北宋の時代(960~1127)を代表する文人・蘇軾(1036~1101)の詩文集です。書名は、蘇軾の雅号である「東坡居士」にちなんだものです。

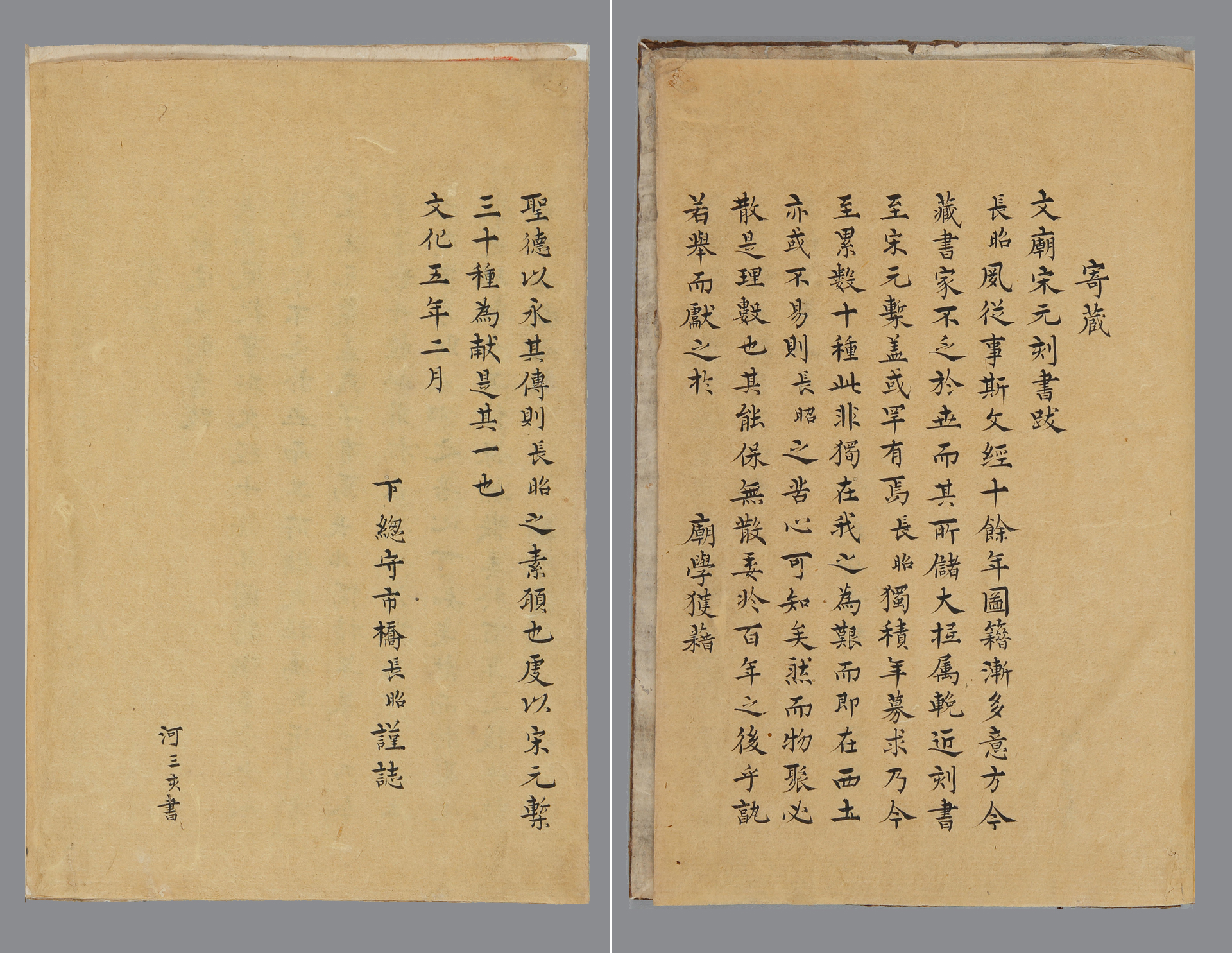

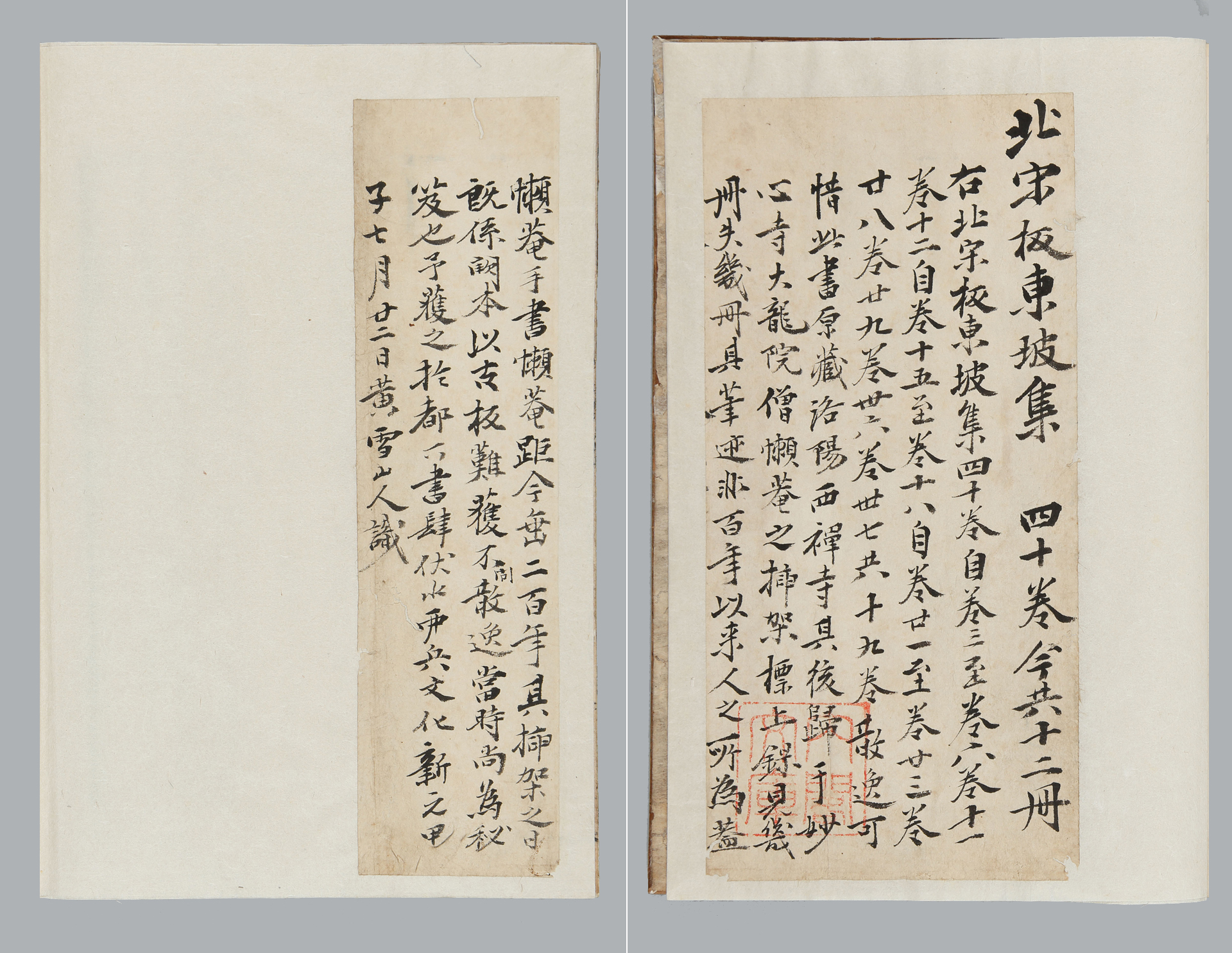

掲載資料は、『東坡集』として現存する最古の版本(木版刷りの書物)で、南宋(1127~1176)の孝宗(在位1162~1189)の時代に、杭州(現在の浙江省)で刊行されたものといわれています。本来、『東坡集』は全40巻からなるものですが、17巻が欠け、現存するのは23巻全12冊です。夾版(書物を保護する板)で包まれて保管されています。昭和31年(1956)、国の重要文化財に指定されました。

内閣文庫のコレクション形成に寄与した人物たち

内閣文庫のコレクション形成に寄与した人物たち

蔵書家列伝

蔵書家列伝 書物を守り伝える

書物を守り伝える 資料一覧

資料一覧