国立公文書館総務課

デジタル総括係 片岩 真由

はじめに

国立公文書館(以下「館」という。)では、令和7年4月に「電子公文書の作成・保存・利用ガイドブック」(以下「ガイドブック」という。)を公表しました[1]。また、アーカイブズ関係機関向けには、ガイドブックに加えて動画による研修教材の配布も開始しています[2]。本稿では、ガイドブック作成の背景、対象範囲と構成、内容、活用方法について紹介します。

1.ガイドブック作成の背景

館では、「電子公文書等の移管・保存・利用の具体的方法に係る方針」(平成22年3月26日内閣府大臣官房公文書管理課)に基づき、国の機関等において作成された電子公文書等について平成23年度より受け入れ、保存等を行ってきました。

平成31年には「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」が示され、今後作成される行政文書は、電子媒体を正本・原本とすることが決定されました[3]。これに伴い、館への電子公文書等[4]の移管数も年々増加しており、受入れや保存等の過程で様々な課題が顕在化し、対応が必要になってきています[5]。

また、地方公共団体においても、「デジタル田園都市国家構想」(令和5年12月26日閣議決定)のもと、行政事務のデジタル化が推進されており、館に対して電子記録の管理や保存についての専門的技術的な助言や情報提供を求められることも多くなってきました。

館では、国の行政文書の電子的管理の推進の方針のもと、令和4年度以降、電子公文書等の長期保存に関する調査研究を継続しています。電子公文書は、移管元の各機関等やアーカイブズ関係機関の役割を分けて考えるだけでは不十分で、作成から利用までを一連のプロセスとして捉える必要があります。国の「公文書等の管理に関する法律」(平成21年法律第66号)という枠組みはあるものの、地方公共団体では条例等の制度やシステムの整備状況、デジタル化の進展度には差があり、電子記録の管理や保存について一律の正解を示すことは困難です。

そこで、まずは基本的な知識を共有し、それぞれの業務に応じて適用していくことが、電子公文書の適切な保存と利用につながると考え、館での取組や実務から得られたノウハウ・教訓をもとにガイドブックを作成しました。

2.ガイドブックの対象範囲と構成

本ガイドブックは、電子公文書の作成からアーカイブズ関係機関での利用まで、文書管理のライフサイクル全体を対象としています。文書作成・管理に携わるすべての人々の「知識の底上げ」と「認識の共有」が、電子公文書の長期保存と現在、そして将来の人々が電子公文書を利用できるために不可欠であると考えています。

そのため、出来るだけ読みやすく、最後まで読み通せるよう、分かりやすい体裁を心がけました。また、各機関や組織で使用される用語の違いに配慮し、汎用的かつ一般的な表現を用いています。

(参考1)「電子公文書の作成・保存・利用ガイドブック」

構成は、「概要版」「前編」「後編」の3冊構成とし、文書の作成から移管までを「前編」、受入れから利用までを「後編」としました。概要版では、前編・後編の要点をまとめ、全体像を把握できるようにしています。まずは「概要版」でライフサイクル全体の要点を把握し、必要に応じて「前編」「後編」を業務に関連する箇所から読み進めていただくなど、状況に応じて柔軟に活用いただければと思います。

3.ガイドブックの内容

前編(第1章~第4章)は、アーカイブズ関係機関側の視点から、文書の作成から移管までの現用段階での留意点をまとめています。

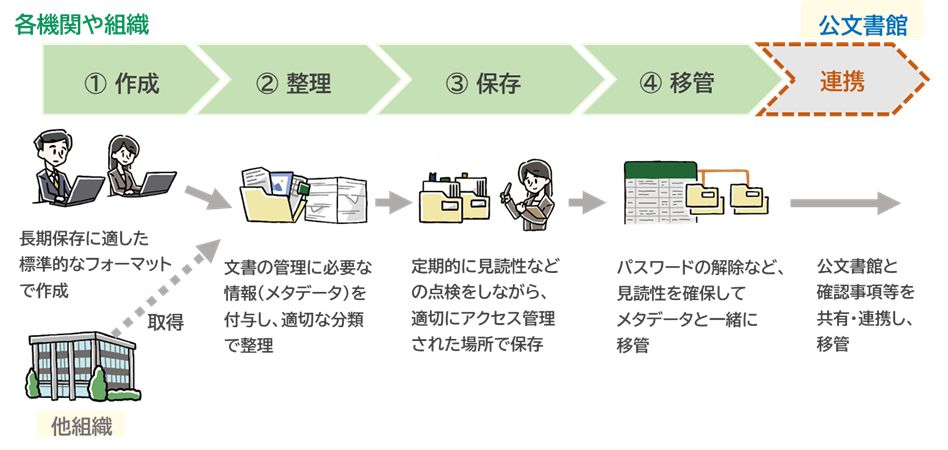

(参考2)公文書のライフサイクル(作成から移管まで)

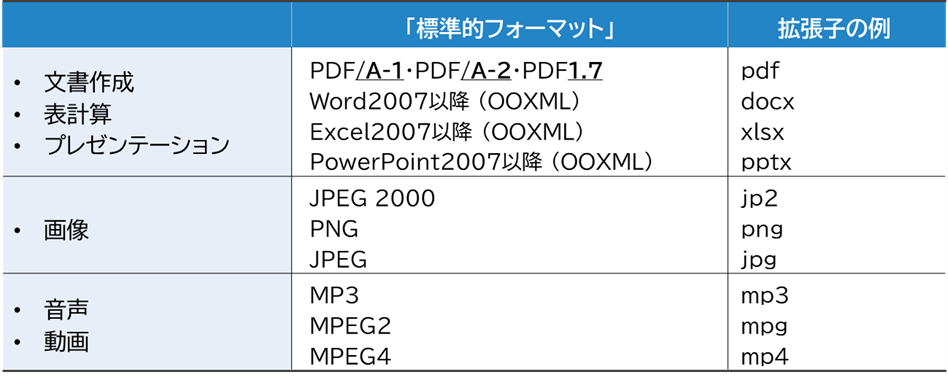

まず第1章では、電子公文書の作成および取得に関する基本的な考え方を示しています。文書作成時から長期保存を踏まえて作成することが重要であるため、ファイル・フォーマットや文字コードについて示しています。具体的には、長期保存に適した標準的なフォーマット(PDF/A、OOXML、JPEG2000など)[6]を使用し、文字コードはUnicode(UTF-8またはUTF-16)を用いることで、将来見読性[7]が失われるリスクの低減を図ることができます。また、作成時の環境依存文字や埋め込み不可フォントの使用、作成後の変更履歴やコメントの有無など、意図しない情報の確認についても説明しています。

(参考3)「標準的フォーマット」

続く第2章では、電子公文書の整理に関する手順を示しています。メタデータとして整理される情報は紙媒体と同様に分類、名称、保存期間、保存場所などがあり、加えて電子公文書特有の情報も説明しています。例えば、ファイル名やフォルダ名、プロパティ情報に加え、識別情報(ID)を付与してメタデータと文書本体を紐づけることが重要です。

第3章では、保存期間満了までの保存に関する留意事項を記載しています。保存については、それぞれの組織によって対応方法が異なる部分であるところですが、電子公文書の保存では、見読性が確保できているか、記録媒体やフォーマットを点検し、点検状況に応じてフォーマット変換等の対処をしていくことは、どの組織においても共通している部分になります。見読性の確保にはフォーマットや媒体の点検、変換後の内容確認が不可欠であり、改ざんや漏えいの防止についても触れています。

そして第4章では、保存期間満了後の電子公文書の移管に関する手順を示しています。各機関や組織ごとに制度や対応方法は異なりますが、見読性やファイル破損、アクセス制限の解除、フォーマットの適正性、文字化けの有無などの確認が必要です。

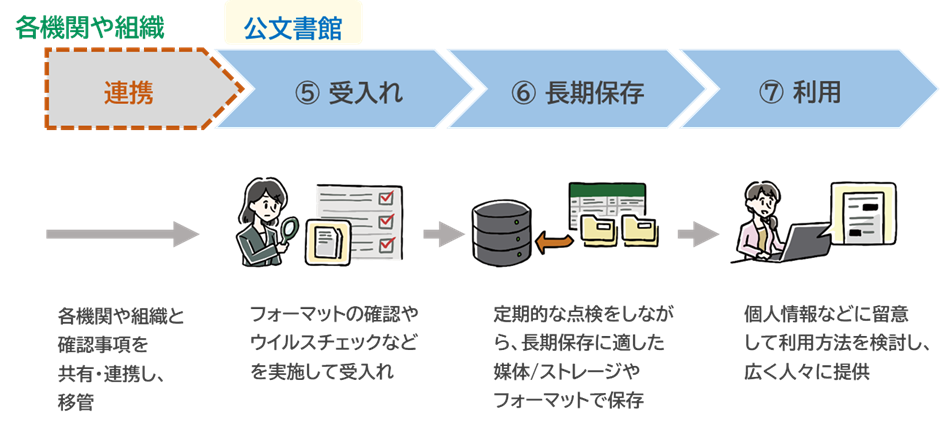

後編(第5章~第7章)では、受入れから利用までの段階における基本的な知識をまとめています。

(参考4)公文書のライフサイクル(受入れから利用まで)

第5章では、移管元の各機関等から電子公文書を受け入れる際の確認事項について取り上げています。受入れ方法は多様ですが、確認項目や対応手順を事前に定めることで、確実かつ効率的な受入れが可能になります。

次に第6章では、電子公文書の長期保存をする上で必要な対応についてまとめています。電子公文書の保存が求められる期間は、電子公文書を保存する媒体や、再生するソフトウェアなどの寿命を大きく超えています。そのため、アーカイブズ関係機関が、保存方針の策定・見直し、媒体管理、災害対策などを通じて、利用可能な状態を維持するための対応を紹介しています。

最後の第7章では、電子公文書の利用について記載しています。電子公文書の利用について、インターネットでの提供、閲覧室での再生、紙への出力などの方法を紹介しています。利用制限情報が含まれる場合は、マスキング処理を施した複製物を提供します。マスキング処理は、制限対象の情報が確実に除去される方法で行う必要があります。利用提供の方法によってマスキング処理の方法も異なりますが、一般的なマスキング処理の手順や確認観点についても取り上げていますのでご参照いただければと思います。

4.ガイドブックの活用方法

本ガイドブックは、電子公文書の作成・保存・利用に関する基本的な知識と考え方をまとめたものです。新規着任者の研修資料として、またアーカイブズ関係機関や電子公文書を作成・移管する機関における理解促進の参考資料としてご活用ください。

各機関の現状や運用方法の共有、より良い方法の検討、ルール策定の際の参考資料としてもお役立ていただければ幸いです。

また、概要版・前編・後編それぞれに「理解度テスト」を用意しています。研修とあわせて、知識習得の確認にもご活用ください。

おわりに

電子公文書に関する一般的な基礎知識の習得を目的として、本ガイドブックを作成しました。令和6年度に開催された館主催のアーカイブズ研修Ⅱでは、電子公文書をテーマに多くの国・地方公共団体のアーカイブズ関係機関から参加があり、グループ討論では受講者の所属するアーカイブズ関係機関の電子公文書の現状や課題について活発な議論が交わされ、関心の高さがうかがえました[8]。そのため、実務経験のある方や、現在デジタル部門等で電子公文書に携わっている方にとっては、説明や情報が不十分に感じられる部分もあるかもしれません。

デジタル技術の変化が激しい現代において、すべての情報を網羅することは困難ですが、基本的な知識や考え方は、技術が進化しても変わらず重要です。

本ガイドブックが、電子公文書のライフサイクル全体に関する基礎知識の底上げにつながり、各組織の規則や環境に応じた、より実践的な取り組みを進めるための一助となれば幸いです。

[1]ガイドブックは国立公文書館のホームページにて公開しており、「理解度テスト」やフォーマットの確認方法等の専門的な内容について記載した「資料編」も提供。

「電子公文書の作成・保存・利用ガイドブック(令和7年4月)」

https://www.archives.go.jp/about/report/(令和7年7月24日アクセス。下項URLアクセス日も同様。)

[2]館主催の研修等にて動画のQRコードを配布。(YouTube限定配信)

[3]「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」(平成31年3月25日内閣総理大臣決定)

[4] 「電子公文書」という用語については、方針や規定によって異なる表現が用いられている。たとえば、「電子公文書等の移管・保存・利用の具体的方法に係る方針」では「電子公文書等」と記載されており、国立公文書館ではこの名称で取り扱っている。一方、「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」では「電子媒体」という表現が使われ、さらに「電磁的記録」とされる場合もある。なお、「電子公文書の作成・保存・利用ガイドブック」では、これらを総称する便宜的な表現として「電子公文書」を使用している。

[5]国立公文書館における電子公文書等の保存等の取組みについては、以下を参照。

八日市谷哲生「国立公文書館における電子公文書等の保存等に関する取組」『アーカイブズ』第94号(2024.11.29) https://www.archives.go.jp/publication/archives/no094/16207

西山絵里子「事例報告①(国立公文書館「電子公文書等の移管・保存・利用システム」の運用と業務について)」『アーカイブズ』第88号(2023.6.23) https://www.archives.go.jp/publication/archives/no088/13947

[6]国においては、令和6年2月9日に「行政文書の管理に関するガイドライン」(令和6年2月9日内閣総理大臣決定)及び「行政文書の管理に関する公文書管理課長通知」(令和4年2月10日内閣府大臣官房公文書管理課長、令和6年2月9日一部改正)の改正が行われ、長期保存のリスクが低いフォーマットとして「標準的フォーマット」が定められた。

なお、国立公文書館が行った調査検討報告書については、館ホームページ参照。

「電子公文書等の長期保存フォーマットを含む長期保存に関する調査報告(令和6年3月)(国立公文書館)」https://www.archives.go.jp/about/report/pdf/chousa_2024_03_02.pdf

「電子公文書等の長期保存に関する調査検討報告書(令和6年3月)(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)」https://www.archives.go.jp/about/report/pdf/chousa_2024_03_01.pdf

[7]本稿及びガイドブックで記載している「見読性」とは、電子機器やソフトウェア等を用いて、人が記録を認識できる状態にあることを指す。

[8]令和6年度アーカイブズ研修Ⅱの内容、及びグループ討論報告については、「アーカイブズ」第96号を参照。https://www.archives.go.jp/publication/archives/category/no096