国立公文書館総務課デジタル推進室

八日市谷哲生

〇 はじめに

電子記録は、再生装置なくして視覚的に認識できるものではなく、技術変化が短期的に繰り返されるため、「見た目」をそのまま保存・再生することに困難を伴うものである。こうした電子記録の長期保存性を確保するためには、①電子記録の作成から保存までのプロセス全体について、ルールと実施方法を整理し、明確にしておく必要がある。さらに、導入にあたっては、②長期安定的で次世代へと情報を着実に引き継ぐことが可能な標準的な技術を活用することも重要である。また、③電子記録の保存の取組みは極めて長期間に及ぶものであり、過度なリソースと努力を傾注することなく実施できる仕組みとすることが適当である。そして当然であるが、④記録の消失リスクに備え、常にバックアップを確保していくことが死活的に重要である。

本稿では、上記のような電子記録の長期保存上の留意点を踏まえながら、当館における電子公文書等の長期保存に関する調査検討の取組みについて報告する。

1.国立公文書館における電子公文書等の保存等の取組み

我が国における国の電子公文書等の保存等については、平成20年度に、内閣府において調査検討が行われ[1]、その結果を踏まえ「電子公文書等の移管・ 保存・利用の具体的方法に係る方針」(平成21年度)が策定され、国の電子公文書等の保存等に関する基本的なルールが示された [2]

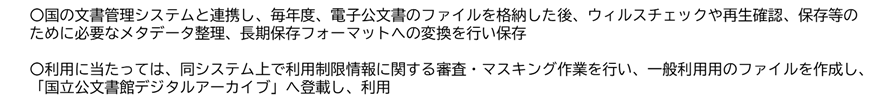

国立公文書館(以下「当館」という。)では、同方針に基づき、平成23年度より、国の行政機関等において電子的に作成、管理されてきた「ボーン・デジタル」の行政文書等のうち、歴史公文書等の受入れ、保存、利用に対応してきた。当時は、行政機関等で使用されるソフトウェアも多種多様で、技術的な国際標準化も進んでいなかったため、各省庁においてその必要に応じソフトウェア等が導入されてきた。このため、当館では、移管される多様なファイルを長期保存に適したフォーマットであるPDF/A等に変換し保存することを基本とした。そして、そうした当館の保存等の業務のため、「電子公文書等の移管・保存・利用システム」(ERAJ)を構築・運用し電子公文書等の長期保存に取り組んできた(参考1)。

(参考1)「電子公文書等の移管・保存・利用システム」 (概要図)

(the Electronic Records Archives of Japan: ERAJ)

取組み当初、限定的であった電子公文書等の移管数も、10年以上の年月を経て、徐々に増加してきたが、新たな課題も顕在化し対応が必要になってきた。第一に、電子公文書等の移管数の増加に伴い、手間暇がかかる電子ファイルの再生確認やフォーマット変換作業が、業務リソースを圧迫してきたことである。第二に、電子公文書等の作成、保存等に関する技術的な条件が大きく変化してきたことであり、現在では、行政機関等で使用されるオフィス系ソフトウェアは、概ね一定のものに収れんされ、さらにそれらソフトウェアが国際標準化されることで、長期的な保存性が向上してきたことである。第三に、国や社会のデジタル化が急速に推進される中で、国の行政文書の電子的な管理についても、本格的に推進され、電子公文書等の保存等のスキーム全体の見直しが必要となったことである。

2.当館における電子公文書等の長期保存に関する調査検討

国の行政文書の電子的な管理については、令和8年(2026年)を目途として、本格的な電子化を行うよう平成31年(2019年)に基本方針が決定された[3]。これにより、国では、文書の作成、保存、廃棄、移管のプロセス全体を電子的に管理するシステムを整備していくこととなり、第一段階として、階層化された共有フォルダで適切なルールで管理すること、第二段階として、記録管理業務のワークフローや文書作成時のメタデータ生成の自動化などの機能要件を検討することなどが求められた。また、同方針では、当館において、長期安定的な保存のための方法やフォーマットについて検討することが求められ、具体的な検討に取り組むこととなった。

当館では、これまでの電子公文書等の保存等の取組みを踏まえ、文書作成時点から長期保存に適したルールとすること、その際標準的な技術を用いることを基本とするスキームへと整理し、長期保存性の確保、業務の効率化に資することが可能と考え、以下のような方向性をもって調査検討に着手した。

・すべての移管文書を一律に一定のフォーマットに変換する必要はない

・長期保存にあたってのリスクが低いフォーマットである「標準的フォーマット」(仮称)については、そのまま移管

・行政機関等には移管文書は標準的フォーマットで作成、保存するよう求める

・長期保存に当たってのリスクが高いフォーマットについてはフォーマットを変換し移管

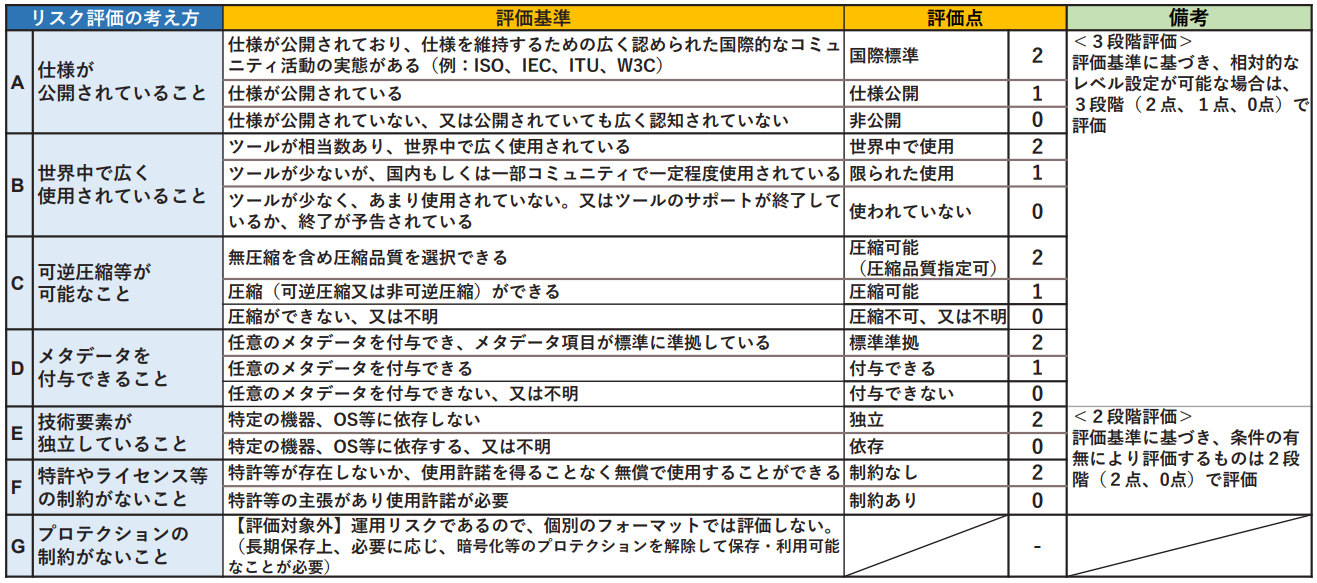

令和4年度は、米英豪国立公文書館等における長期保存上のリスク評価の考え方やフォーマットの技術評価情報を整理し、長期保存上のリスクが低い、「標準的フォーマット候補」を整理した。

令和5年度は、より詳細な技術情報の整理、専門的な技術検証を行うため、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)に委託し、調査検討を実施し、リスク評価方法案の具体化、フォーマット判定や変換に関する技術的な検証を実施し、「標準的フォーマット案」を取りまとめた[4]。

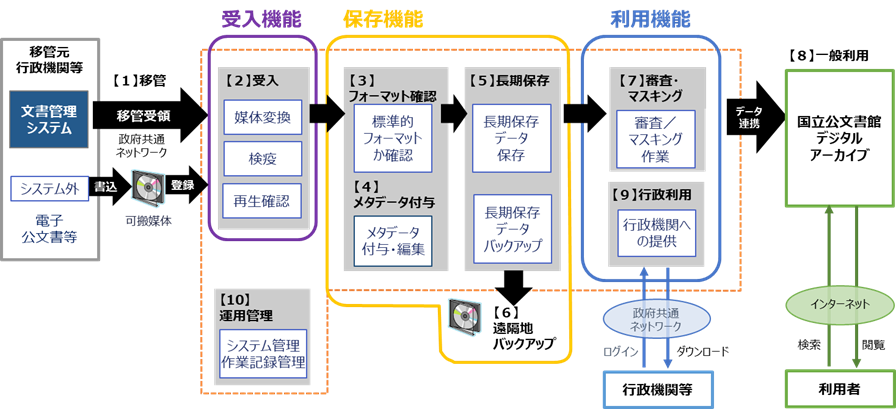

上記「標準的フォーマット案」の検討にあたっては、リスク評価の考え方、評価基準に基づく「リスク評価基準表」(参考2)を作成し、定量的に評価した上で、さらに、国際標準化されていること、行政機関からの一定の受け入れ実績があることを踏まえ、一定程度、絞り込むこととした(参考3)。

(参考2) 「リスク評価基準表」

(参考3) 「標準的フォーマット案」

こうした当館の調査検討結果については、公文書管理委員会において報告したが、内閣府では、電子的な管理に関する調査検討結果をも踏まえ、行政文書の管理に関するガイドラインの改正作業をすすめ、令和6年度当初から新たなルールの下で行政文書の電子的管理が行われることとなった[5]。

〇 おわりに

今般の調査検討において、「標準的フォーマット」の運用面についても検討を行い、一般的な業務環境で国際標準化されたWord(OOXML)等の作成、保存は可能であることは確認した。一方で過去の電子ファイルについては、それらを把握し長期保存に適したフォーマットに変換していくことが必要であるが、実験の結果、フォーマットを判定するツールが複数存在することは把握されたものの、フォーマット変換の結果検証までを自動化できる仕組みは見いだせていない。また、電子公文書等の長期保存は、標準的フォーマットを選択すればよいというだけではなく、その文書中で使用される文字コードやフォント、描画機能などが保存性に影響する場合があり、さらに近年は電子署名やタイムスタンプも利用されている。

このため、当館では、引き続き電子公文書等の保存及び利用に関する調査検討を継続し、これらの論点に対する技術的課題を整理し、国の行政文書の管理の電子化の動きに着実に対応することとしている。また、電子公文書等の保存等に関する基本的な考え方や技術的情報、ノウハウなどをまとめたガイドブックを作成し、国及び地方自治体への技術的な情報提供を行うことを検討している。

これらの取組みが、電子公文書等の適切な保存と利用に資することを期待するものである。

〔注〕

[1]「平成20年度電子公文書等の管理・移管・保存・利用システムに関する調査報告書」(平成21年3月内閣府)< https://www.archives.go.jp/about/report/pdf/denshi5_1.pdf >(令和6年10月15日アクセス。下項URLアクセス日も同様。)

[2](行政文書の管理に関する公文書管理課長通知 2-6)「電子公文書等の移管・保存・利用の具体的方法に係る方針」(令和4年2月10日内閣府大臣官房公文書管理課長)、「公文書管理関係法規集」(令和5年8月独立行政法人国立公文書館)、192頁。

[3]「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」(平成31年3月25日内閣総理大臣決定)

[4]「「電子公文書等の長期保存フォーマットを含む長期保存に関する調査検討」の状況について」(令和6年1月独立行政法人国立公文書館)3頁。「標準的フォーマットリスト案」参照。(20241月23日第104回公文書管理委員会 資料1)。<https://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2024/0123/shiryou1.pdf>

なお、国立公文書館が行った調査検討報告書については、館ホームページ参照。

電子公文書等の長期保存フォーマットを含む長期保存に関する調査報告(令和6年3月)(国立公文書館)<https://www.archives.go.jp/about/report/pdf/chousa_2024_03_02.pdf>

電子公文書等の長期保存に関する調査検討報告書(令和6年3月)(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)<https://www.archives.go.jp/about/report/pdf/chousa_2024_03_01.pdf>

[5]現在の行政文書の管理に関するガイドライン及び課長通知等については、内閣府ホームページを参照。<https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/hourei.html>