国立公文書館 統括公文書専門官室

上席公文書専門官 寺澤正直

はじめに

イギリス国立公文書館(The National Archives、以下、TNAという。)は、2024年から2027年までの行動計画(plan of action)の一つである『私たちの調査研究ビジョン2024-27』(Our Research Vision 2024-27、以下「本ビジョン」という。)を公表した[1]。本ビジョンは、その本文の中で、2023年に公表された戦略優先事項『全ての人のためのアーカイブズ2023-27』(Archives for Everyone 2023-27)を受けて、その全ての事項の基盤となるものと説明している[2]。

本稿は、本ビジョンを概観するものである。本ビジョンは、(1)調査研究ビジョンの策定経緯とその内容にあたる優先事項(priorities)、(2)本ビジョンの実現に向けて、TNAの組織の一つである調査研究・助成金・学術エンゲージメント部門(Research, Grants and Academic Engagement Department、以下「学術エンゲージメント部門」という。)[3]の業務計画(operational plan)として策定された「私たちのロードマップ」(以下「本ロードマップ」という。)[4] 、の2つで構成されている。以下、第1節では本ビジョンと優先事項について、第2節では本ロードマップについて概観する。

1.調査研究ビジョンと優先事項

本ビジョンでは、TNAにおける調査研究のための4つの原則(four principles for research)を背景として、TNAが近い将来に取り組むべき方向性とも言える調査研究の関心分野(areas of research interest)を4つ設定している。また、それらの関心分野を、TNAが有する5つの調査研究の専門知識(research expertise)によってより具体化し、計20もの優先事項が示されている。以下、調査研究における原則、関心分野、専門知識、優先事項について紹介する。

(1)TNAにおける調査研究のための4つの原則

本ビジョンでは、「私たち(TNA)は単なる保存施設ではない(we are not just a repository)」からはじまり、TNAが自ら調査研究を行うだけでなく、調査研究を行う他者を支援する活動も行う機関であること、その活動が認められ、英国研究イノベーション機構(UK Research and Innovation)から独立研究機関(Independent Research Organisation、IRO)の認定を受けている機関であることを説明している[5]。その説明の流れの中で、本ビジョンの前提となるTNAにおける調査研究のための4つの原則(four principles for research at The National Archives)を説明している[6]。具体的には、「実践に基づいた(Practice-based)」「戦略的な(Strategic)」「不確実性を含む(Uncertain)」「つながりを重視した(Connective)」の4つの原則である。

(2)調査研究の関心分野(Areas of research interest)

上記(1)の調査研究のため、4つの原則それぞれに対してより高いポートフォリオ(portfolio)[7]を構築していけるよう、本ビジョンでは、TNAが今後3年間、そしてそれ以降も取り組むべき調査研究の方向性として、次の4つの関心分野を示している[8]。すなわち、「信頼される安全な管理体制(Trusted and secure custodianship)」「責任ある持続可能な未来(A responsible, sustainable future)」「グローバル、インクルーシブアクセス(Global, inclusive access)」「社会の中にある、社会のためのアーカイブズ(The archive within and for society)」の4つである。

(3)調査研究の専門知識(research expertise)

本ビジョンでは、上記(2)の各関心分野に取り組むにあたり、TNAが有する5つの調査研究の専門知識(research expertise)を用いて、より具体的な課題に細分化している[9]。具体的には「コレクションとアーカイブズ資料(Collections and archives)」「デジタル、データ及び新たな技術(Digital, data and emerging technologies)」「保存修復及び文化遺産科学(Conservation and heritage science)」「影響、文化及びエンゲージメント(Impact, culture and engagement)」「インフラ(Infrastructure)」の5つの専門知識である。

(4)優先事項(priorities)

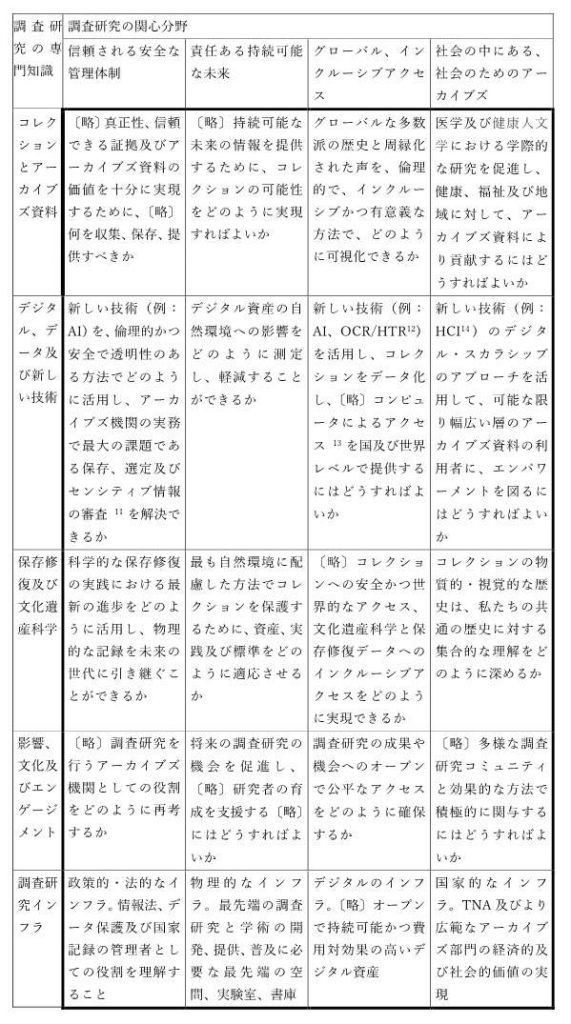

本ビジョンでは細分化された課題のことを優先事項と表現している。1つの関心分野に対して、5つの専門知識を用いて優先事項を設定しているため、本ビジョンでは最終的に、20もの優先事項が設定されている。多くの優先事項では、「〇〇するにはどうすればよいか」といった、疑問文の形で記載されている。また、本ビジョンでは、それらの優先事項を俯瞰することのできる「1ページにまとめたビジョン(Vision in a page)」が用意されている[10]。具体的な内容は表1のとおりである。なお、表1の中で優先事項にあたる部分を太線で囲んでいる。

表1 20の優先事項

2.調査研究ロードマップ

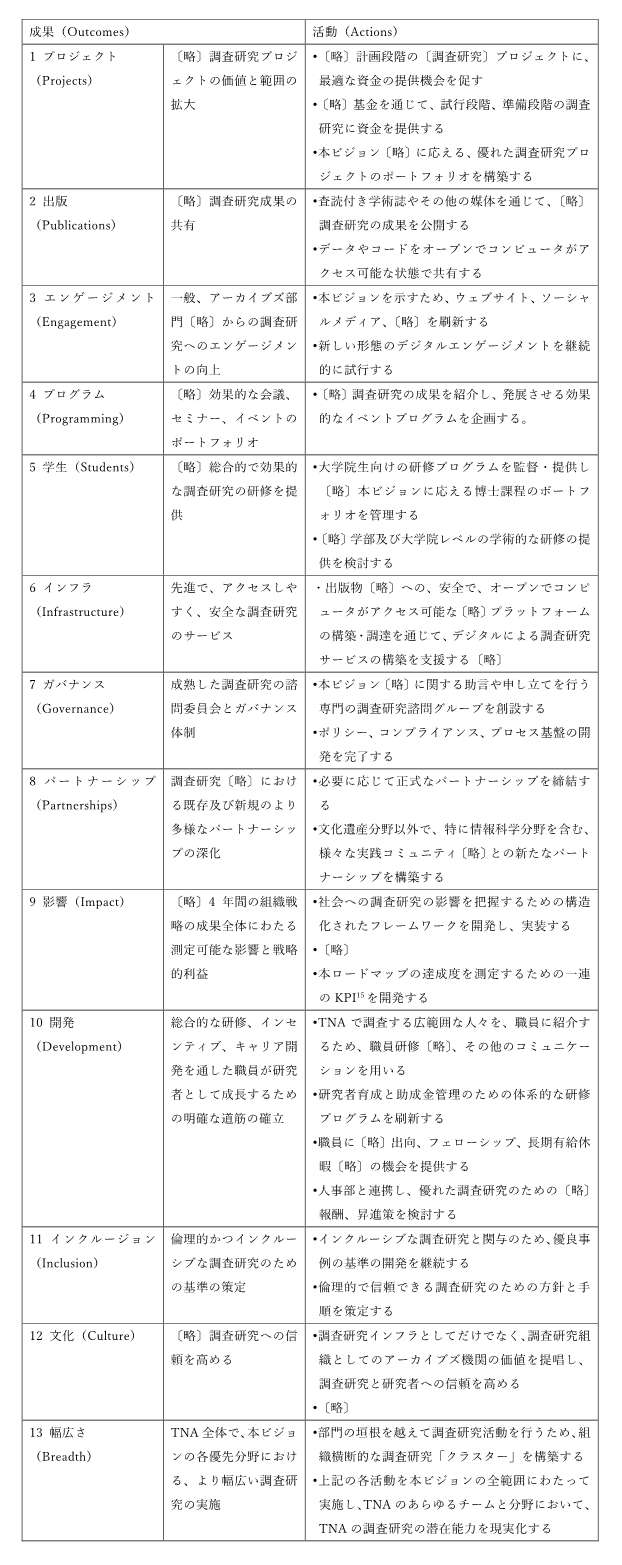

本ロードマップは、学術エンゲージメント部門の業務計画であるため、読み進めるにあたって、そのことを踏まえておく必要がある。本ロードマップでは、調査研究を行う者に対するインフラの整備や、エンゲージメントを高めるための観点から、13の成果(Outcomes)が設定されている。また、それらの成果ごとにより詳細な取組として「活動(Actions)」が列挙されている。詳細は表2のとおりである。

表2 調査研究ロードマップ

表1の優先事項と表2の成果や活動との個々の対応関係については、本ビジョンで説明されていない。表2を一望すると、表1の「影響、文化及びエンゲージメント」に含まれる優先事項の解決を狙いとした、成果や活動が多く見られる。

日本の公文書館に所属する職員の目線で、本ビジョンを参照すると、いくつかの観点で、日常業務の改善につながるアイデアやヒントが含まれていることに気が付く。本稿では著者の気付きの範囲にとどまるが、次の3点について言及する。1つ目は、調査研究を行うべき優先事項の整理の手順である。特に、調査研究の関心分野で調査研究の方向性を決めるのではなく、既に有している専門知識によって、関心分野から優先事項に課題を細分化することで、より具体的な対応が可能になると考えられる。2つ目は、AIをはじめとする新しい技術の活用に関する優先事項の内容である。表1のAIに関する優先事項を確認すると、AIを①公文書館の業務で倫理的かつ安全に活用する方法、②公文書館の業務課題の解決に活用する方法、③所蔵資料のデータ化に活用する方法、④利用者の研究活動の支援に活用する方法の4つを確認でき、より細分化された優先事項を確認することができる。3つ目は、公文書館に所属する職員、もしくは一般の利用者による調査研究をより活発に行うことができるようにするためのアイデアを一望することができる。

おわりに

本稿ではイギリス国立公文書館の調査研究ビジョンについて概観した。改めて、本ビジョンの表紙を見ると、大きな人の形が幾重にも重なり、その上に道があり、その道を歩く人のデザインとなっている。筆者の主観にとどまるが、道を歩くのは研究者などのステークホルダー、道の土台となっている大きな人の形が調査研究のインフラであるTNAを表しているのだろう。もし、公文書館に所属している方で、今後の調査研究の在り方や方向性について検討している方であればもちろんのこと、各優先事項に関心のある方は、本ビジョンの本文を確認することをお勧めする。

注

[1]The National Archives, “Our Research Vision 2024-27,”, https://cdn.nationalarchives.gov.uk/documents/the-national-archives-research-vision-2024-27.pdf, Accessed 2025-08-01.

[2]前掲注1、p.3.日本国内にける戦略優先事項にふれた論考又は文献として次のものがある。木方幸久「諸外国の国立公文書館中期戦略計画の動向把握:米加豪仏英を対象として」『北の丸』第57号、87-70頁.太田由紀「イギリス国立公文書館の4か年戦略優先事項(2023-27年)」『アーカイブズ』第92号、https://www.ukri.org/publications/organisation-eligibility/research-organisations-eligible-for-ukri-funding/, Accessed 2025-08-01.渡辺悦子「イギリス国立公文書館における学習機能について:授業用教材を中心に」『北の丸』第56号、96-65頁.

[3]The National Archives, “Organisation Chart”, p.4, https://cdn.nationalarchives.gov.uk/documents/organisation-chart.pdf, Accessed 2025-08-01. 2023年12月時点の組織図において、「Research and Commercial Development」の中に「Research and Academic Engagement」の設置について確認できる。

[4]前掲注1,p.14.

[5]英国研究イノベーション機構ウェブサイト「Research organisations eligible for UKRI funding」,https://www.ukri.org/publications/organisation-eligibility/research-organisations-eligible-for-ukri-funding/, Accessed 2025-08-01. 独立研究機関の認定を受けると英国研究イノベーション機構から資金提供を受けることができる。本ページの「独立研究機関(Independent research organisations)」の中に、「国立公文書館(National Archives)」の記載を確認できる。

[6]前掲注1,pp.4-6.

[7]SAAウェブサイト「portfolio」『Dictionary of Archives Terminology』,https://dictionary.archivists.org/entry/portfolio.html, Accessed 2025-08-01. 本ビジョンで用いられる「ポートフォリオ」は、「よく行われる事例」の意味で、筆者は捉えている。

[8]前掲注1,pp.9-12.

[9]前掲注1,p.8.

[10]前掲注1,p.13.

[11]渡辺悦子「電子記録管理の現在:イギリス国立公文書館の場合」『アーカイブズ』第61号, https://www.archives.go.jp/publication/archives/no061/4940,Accessed 2025-08-01.本文献に「センシティブ情報の審査(Sensitivity Review)」の記載がある。

[12]Handwritten Text Recognitionの略称。日本語では「手書き文字認識」という。

[13]デジタル保存連合ウェブサイト「Computational Access: A beginner’s guide for digital preservation practitioners」,https://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/public-inquiry-guidance/sensitivity-review/, Accessed 2025-08-01.本ウェブサイトの定義の一つに、「Computational Access」があり、「特定の研究課題を調査する手段(例:テキストマイニングや機械学習)を通じて、その資料から新たな意味を分析、調査、または抽出すること」とある。

[14]Human-Computer Interactionの略称。日本語では「人間とコンピュータの相互作用」という。

[15]Key Performance Indicatorの略称。日本語では「重要業績評価指標」という。