国立公文書館 統括公文書専門官室

公文書専門官 太田由紀

はじめに

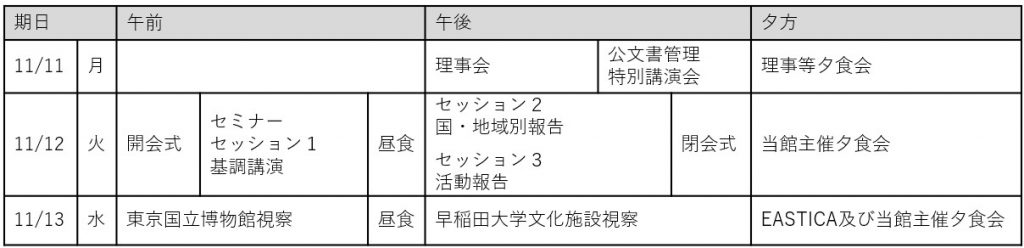

令和6(2024)年11月11日(月)から13日(水)まで、国立公文書館(以下、「当館」という。)は、国際公文書館会議東アジア地域支部(East Asian Regional Branch of the International Council on Archives、EASTICA)との共催により、EASTICA理事会及び2024年セミナーを東京で開催した。日本がEASTICA会合のホスト国を務めるのは、令和元(2019)年以来5年ぶり、6度目である。

1日目の11月11日(月)にEASTICA理事会を開き、同日夕刻には、EASTICA理事会出席者の来日を歓迎することを目的の一つとした公文書管理特別講演会を内閣府及び当館主催により、迎賓館赤坂離宮で開催した。2日目の11月12日(火)には、「アーカイブズの新たな時代へー課題と可能性ー」(Towards a New Era of Archives: Challenges and Possibilities)のテーマのもと、セミナーを開催した。3日目の11月13日(水)には、2機関の文化施設の視察を行った。

本稿では、以上の1日目から3日目までのプログラム全体の概要を報告する。

■プログラム概要

1. EASTICA第35回理事会 (11月11日)

EASTICA理事会は議長、副議長、理事、事務局長及び会計官で構成され、EASTICA総会により承認された業務プログラムの計画、組織、実施、監視に責任を負う組織である。

当日は、EASTICA副議長である当館鎌田館長による歓迎挨拶、定足数の確認、議題の採択、3名の新理事の歓迎(香港政府档案処長、韓国国家記録院長、及びマカオ档案館長)の後、EASTICA新議長の任命が行われた。令和5(2023)年11月に深セン(中国)で開催されたEASTICA総会でEASTICA議長に任命されたハ・ビョンピル(Ha Byoung Pil)韓国国家記録院長(当時)が令和6年1月に異動したのち、EASTICA議長が空席だったためである。EASTICA憲章の手続きにのっとり、後任のイ・ヨンチョル(Lee Yong Chul)韓国国家記録院長が議長に任命された。

理事会の様子

続いてEASTICAの事業計画の審議では、2025年の総会及びセミナー開催地について、新EASTICA議長より韓国での開催が提案され、承認された。

また、モンゴル国公文書管理庁長官の代理として出席した同庁総務部長からは、EASTICAのアーカイブズ研修プログラムを2025年にモンゴルで開催することについての希望が出された。理事会で一応の承認は得たが、計画実現に関しては予算との兼ね合いがあることから、今後、モンゴル側と詳細を詰めることとなった。

このほか、EASTICAロゴの変更が承認された。これは、2023年にICAのロゴが変更されたことに伴い、各地域支部のロゴデザインが変わったことによるものである。

ほかに、EASTICAの会員制度、会計報告、新規入会申込みの検討などにつき議論が交わされた。

2. 公文書管理特別講演会 (11月11日)

EASTICA理事会後、EASTICA会合のオープニングイベントとして、迎賓館赤坂離宮の「花鳥の間」において、内閣府及び当館主催の公文書管理特別講演会を開催した。

令和6年は、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号、以下「公文書管理法」という。)の公布から15年を迎える年にあたった。本特別講演会の目的は、これを機会に、EASTICA理事会に参加するEASTICA加盟の国・地域の代表者及び国内の公文書管理関係者に対して、我が国における公文書管理の到達点と課題について話題提供をすることであった。

迎賓館赤坂離宮は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)により明治建築として初めて平成21(2009)年に国宝指定された建造物である。国外からのお客様をお招きするにふさわしい場所として選定をした。

開催日当日に、内閣総理大臣指名選挙を行う特別国会が召集されたため、予定していた伊東良孝内閣府特命担当大臣の開会の辞は、原宏彰内閣府審議官が代読した。福田康夫元内閣総理大臣、及び上川陽子衆議院議員の挨拶も当館鎌田館長が代読した。

視察後の理事会メンバーら

続いて2本の講演が行われた。矢作修己内閣府大臣官房審議官による「日本の公文書管理制度」、及び山谷英之当館理事による「EASTICAの東京開催と新たな国立公文書館に向けて」である。

山谷理事が講演した当館の新館建設予定について、EASTICA関係者に全体概要を伝える機会を持つのは、今回が初めてのことである。そのため参加者より、EASTICAセミナー会期中に、新館についての資料提供の希望を受けた。

講演後は、伊藤信迎賓館長により、用途変遷を重ねてきた迎賓館の紹介が行われ、その後伊藤館長及び古矢一郎迎賓館次長による解説付きの引率により「花鳥の間」、「朝日の間」、「羽衣の間」の視察が行われた。

3. セミナー (11月12日)

今回のセミナーは、「アーカイブズの新たな時代へー課題と可能性ー」のテーマのもとに行われた。このテーマは、人工知能(AI)の進展に見られるように、技術革新のスピードが加速度的に進んでいる中で、アーカイブズ機関は、どのように自らの役割を思い描き、最新の技術を活用しながらどのようなアイデア、取組等により、自らのミッションの実現を目指すのか、という問題関心のもとに主催者である当館が設定した。

日本開催のセミナーとしては初めて、対面及びオンラインのハイブリッド形式で開催した。結果、対面参加者102名(中国、韓国、モンゴル、香港、マカオ、イギリス、オーストラリア、日本)、オンライン参加者95名、合計197名と、これまでの日本開催のEASTICAセミナーでは過去最多の参加者数となった。

本セミナーでの講演及び報告原稿の英語原文はEASTICAのホームページ[1]、日本語翻訳は当館のホームページで公開している(韓国の発表を除く)[2]。以下では、各発表等の概要を、質疑応答を含めて紹介する。

3-1 基調講演(セッション1)

基調講演では、イギリス国立公文書館デジタル部長ジョン・シェリダン(John Sheridan)氏とオーストラリア国立公文書館コレクション管理担当副館長のジョセフィーン・シーキス(Josephine Secis)氏の2名が講演した。

イギリスでは2024年1月18日に「イギリス政府のための生成AIフレームワーク」(Generative AI Framework for HMG)が公表され、また、イギリス国立公文書館(TNA)では2024年中にAI中心のイベント開催を考えているという情報を得たことから、TNAに技術革新に関する最新の取組状況について情報提供をしていただきたいと考えた。

オーストラリア国立公文書館(NAA)は、情報マネジメント政策のもとに、オーストラリア連邦政府の職員に対して、関連法令や記録、情報、データに関して変わり行く状況に対応するための情報提供を行うという仕組みや、それらに関する研修を提供している。技術変革に対する情報マネジメントに関する情報は、行政機関にどのように伝えられているのか、という当館の関心から、NAAに講演を依頼した。

司会は、イ・サンミンEASTICA事務局長が務めた。

ジョン・シェリダン氏

3-1-1 ジョン・シェリダン氏 講演

「新しいフロンティア-AI時代のデジタルアーカイビング-」

「AI」、「アーカイブズにおけるAIの活用」、「AIの導入に関するより広範な問題」の3部で構成された本講演で、まず、AIを活用するには、AIの限界を知る必要があるとして、4つの限界が説明された。それは、①ハルシネーション(幻覚)、②破滅的忘却、③新しい状況や予期せぬ状況に対処できないこと、④「心の理論」が欠如しているため他の知能〔をもつ個体〕が何を考え、何をしようとしているかを予測できないこと、である。これらを踏まえ、AIのアーカイブズへの応用の仕方として、TNAでの経験等を踏まえながら次の5つが説明された。(a)データの拡充とリンクへのAIの活用、(b)手書き認識・文字起こし・翻訳へのAIの活用、(c)コンテンツの要約にあたってのAIの活用、(d)調査をサポートし、可能にするためのアーカイブズアシスタントとしてのAIの活用、(e)デジタル記録の評価、選別、利用審査へのAIの活用。TNAでは、AIの導入に関して、2024年1月の「イギリス政府のための生成AIフレームワーク」によりAI活用に向けた方針を導入できるようになったが、倫理観と責任を持って、生成AIを活用することは難しい。しかしながら、AIの導入と活用状況には、アーキビストの視点、知識、スキル、感性が必要とされており、アーキビストはAI革命の一員として、AIによって生じる課題に立ち向かわなければならない、とシェリダン氏は講演を結んだ。

質疑では、まず、アーキビストによる大規模言語モデルを基盤とする意思決定システムの記録の保管、という概念に関する質問がなされた。保管とは記録を変化しないようにすることであると学んだが、AIは変化のスピードが速い。オリジナルのままに保管するというコンセプトは変わるのか、というものであった。シェリダン氏は、「自分は過激な保管者(rampant custodian)である」と述べたうえで、ウェブアーカイブが資料の表象となるもの(representation of records)を取り込み、保存するという営みにおいてこれまで30年間闘ってきたように、スナップショットを保存するという実践に慣れ、技術的能力を構築する必要があるだろう、と回答した。スナップショットの対象は、ニューラルネットワークであり、大規模言語モデルをつかみ取ることはできないが、何も無いよりは良いだろう、と述べた。

二人目の質問は、(1)AIが作成した文書の出所を確認できる技術はあるか、(2)英語の手書き文字を認識できないという利用者がいるが、TNAが用いている書き起こしツールはあるか、というものであった。(1)に対しては、コンテンツの来歴と真正性のための連合(Coalition for Content Provenance and Authenticity)の基準を確認するのがよいだろう、という応答がなされた。シェリダン氏は、画像やビデオについて関心は高いが、テキストに関してはまだ基準がないことを心配している、アーカイブズ組織として声を上げていくのが重要だ、と続けた。(2)の手書き文字の書き起こしや翻訳について、同氏は、過去数か月だけでも技術革新の進みは早いため、スマートフォンのChatGPTでもかなり読めるようになっている、さらに数年待てばもっと良くなるだろうと回答した。

ジョセフィーン・シーキス氏

3-1-2 ジョセフィーン・シーキス氏 講演

「ユーカリからさくらへ ―記録管理において花開く関係を育む―」

本講演は、NAAの概要、オーストラリア政府機関に対して情報管理に関する支援とガイダンスを提供するというNAAの役割、AIのような先進技術に関してNAAが直面している課題、将来の計画、で構成され、以下の内容が説明された。

NAAが策定した2021年から2025年の方針「公記録への信頼構築―政府と社会に関する情報とデータの管理(Building trust in the public record: managing information and data for government and community)」は、政府機関による情報の管理を改善することを目的としている。年1度の政府機関での調査で情報管理の成熟度を測っており、2023年の調査では、情報管理のスキルを備えたスタッフの不足を含むリソースの不足、各機関が情報資産の最終処分宣告と廃棄に高い優先度を置いていない、などの課題に政府機関が直面していることが判明した。この調査では、情報管理を改善するために各機関がどのような対策を講じてきたかを回答してもらう機会を設けており、過去に何が成功してきたかを同業の人々から学ぶことは常に有益であった。NAAは、実践的なガイダンスと支援を提供する機関とは、いくつかの公式ルート及び非公式のルートを使用して対象となる機関とのコミュニケーションを図っているが、他に、マイクロソフトワーキンググループを設置し、M365内のアプリケーションの機能の向上と、Co-pilotを使用するための共通要件の策定を進めている。NAAは情報管理能力の育成に関し、記録・情報管理従事者世界連盟(Records and Information Management Practitioners Alliance, Global、RIMPA Global)や、オーストラレーシアアーカイブズ・記録機関評議会(Council of Australasian Archives and Records Authorities、CAARA)などの関係団体と連携を行っている。2024年5月にはNAA館長とオーストラリア情報コミッショナーが、デジタル空間に誤情報や偽情報が蔓延し、データが前代未聞の速さで生み出される時代における信頼できる情報の必要性を訴えた。近い将来に、政府機関内部の情報管理戦略が計画されている。「公記録への信頼構築」は2025年に終了するが、その後もこの方針は延長されるだろう。方針が花開くことを希望する。

質疑では、NAAとCAARAやRIMPA Globalとの連携について、より知りたいという質問があった。CAARAとは1年に3回の会合を持ち、意見交換を行う。CAARAには専門家グループもあるため、特別な問題についてグループが設けられ、広く意見を集めることがある。RIMPA Globalは、以前は、オーストラリアに特化していたが、「Global」を名称につけてから、世界中と協力覚書を結び、現在はケニア、南アフリカ、UKに代表がおり、定例的に会合をもっている、と回答された。

3-2 国・地域別報告(セッション2)

本セッションでは、EASTICAの国・地域における新技術への対応と課題について6つの報告が行われた。司会を務めたのは、サイモン・チューEASTICA特別顧問である。以下、国・地域別報告の概要を報告する。

3-2-1 ワン・ヤンミン(Wang Yanmin)国家档案局(NAAC)科学技術情報部長

「情報化時代におけるアーカイブズの役割の変化」

NAACは、2021年の新しい中華人民共和国档案法、2023年の中華人民共和国档案法施行令、電子アーカイブズ管理規則のもと、アーカイブズ資源の構築と国民への提供を進めている。NAACは毎年、「科学技術プロジェクトのトピックに関するガイドライン」を発行し、100件以上の研究プロジェクトに資金を拠出している[3]。AI活用例としては視聴覚アーカイブの管理などがある。現在中国のアーカイブズ機関は、アーカイブズ管理のデジタル移行を推進し、特に情報技術の利用をますます強調している。アーカイブズ機関も、時代とともに歩み、自らの変革を遂げ、新技術を活用して、社会により奉仕していくべきである。

3-2-2 テッド・チェン(Ted Cheng)香港政府档案処(GRS)アーキビスト

「デジタル時代の課題を活用してアーカイブズの未来をより良いものに―政府档案処の事業と取組のハイライト」

2025年の全政府機関及び省庁への電子レコードキーピングシステム導入と2029年の新アーカイブズセンター開館を見据えて、2023年、GRS内に電子記録の長期保存のためのタスクフォースが設置された。2024年初頭から全政府機関及び省庁への技術強化、変更管理、研修に焦点を絞った3つのフォーカスグループの業務が開始された。一般市民の理解と支援を得るためのパブリックエンゲージメントにも取組み、デジタル時代における協働作業の重要性を認識した世界のアーカイブズ機関との交流も積極的に行っている。

篠原当館業務課電子公文書係長

3-2-3 篠原佐和子当館業務課電子公文書係長

「国立公文書館における電子公文書等の保存等に関する取組」

「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」(平成31年3月25日内閣総理大臣決定)により、令和8(2026)年から行政機関において本格的な電子的管理が実現される。当館の調査研究結果を採用する形で、電子公文書等の作成・保存に「標準的フォーマット」を用いることが定められた。

3-2-4 イ・ジヨン(Lee Ji Young)韓国国家記録院(NAK)シニアアーキビスト

「韓国の状況: 行政データセットとウェブ記録の管理への注力」

公共記録物の管理に関する法律及びその法律施行令の規定により2020年に法的基準が確立された行政情報データセット[4]の管理と保存について取り組んでいる。NAKは、持続可能なデータセット形式としてスイス連邦アーカイブズで開発されたオープンソースであるSIARD(Software Independent Archival of Relational Databases)を適用して開発した「SIARD_KR」を推奨している。SIARDで保存が難しい形式のデータについては開発をしていく。他方、一般市民の利用向けに運営されている公共機関のウェブサイトの収集を、ウェブクローリングにより年1回行っているが、ウェブテクノロジーの急速な発展を歩む中では多くの困難も生じてきている。世界共通の課題について各国と協力のもとたゆみなく努力を続けていく。

3-2-5 デビー・チャン(Debby Chan)マカオ档案館上級技術者

「マカオにおける新時代のアーカイブズマネジメントの革新と発展」

未来を見据えた取組として、デジタル化と技術革新を取り入れた新収蔵施設の構想、2022年に開発された記録の移管プロセスやアーカイブズ業務を一元的に管理するための「記録移管の申請/管理システム」においてより効率的かつ正確な移管、検証、追跡、管理が目指されている。さらに、包括的なマネジメントシステムの計画に向けて調査が進められている。

3-2-6 チュルン・オユンチメグ(Chuluun Oyunchimeg)モンゴル国公文書管理庁研修調査部長

「モンゴルアーカイブの新時代: 課題と機会」

モンゴルではあらゆるセクターの運営に情報技術とAIを集中的に導入することにより電子国家の開発を実現するため、2022年にデジタル開発・通信省が創設され、2024年には統合公共サービスシステムの「E-Mongolia」システムが導入され、同年レコードキーピング用の統合GASシステムが開発導入された。AIを利用すれば、「スマートアーカイブズ」になることも可能だと考えられているが、モンゴル国公文書管理庁は様々な困難や課題に直面している。

質疑応答

3-2-7 質疑応答

質疑応答のうち、興味深いものを紹介する。GRSが計画している岩盤をくり貫いて建造するアーカイブズ施設は、アジアで初めての計画か、という構想に関する質問がなされ、会場から北朝鮮では山の中に建設されたアーカイブズ施設があると聞いているという回答があった。

シェリダン氏からNAKのイ氏に対して、自分はDLM Forumという組織の副チェアであり、SIARDがよく話題に上がるが、NAKでスイス連邦アーカイブズが開発したSIARDを適用しているということについて、スイスに伝えているのかという質問と、ウェブアーカイブをどのようにアクセス可能にしているのかという質問がなされた。イ氏からは、SIARDについてスイス側とは議論していない。SIARDを開発することで、情報システム内で直接、記録を保管できると考えたが、この部分に関してはもう少し調査が必要である。ウェブアーカイブについては、オープンソースのヘリトリックス(Heritrix)を使っている。一般公開はまだされていない。2025年までには、新しいシステムをリリースして課題に対応したい、との回答がなされた。

3-3 アーカイブズ機関等の活動紹介(セッション3)

EASTICAに参加している国外からの参加者に向けて、日本国内のアーカイブズ関係の活動を知っていただく機会とすることを目的にして、4名の方より発表いただいた。

池田功一国立国会図書館電子情報企画課課長補佐は、「国の分野横断型統合ポータル「ジャパンサーチ」について―取組と展望―」において、デジタルアーカイブのための国の分野横断型統合ポータルでありプラットフォームである「ジャパンサーチ」の機能、連携方式、活用事例と、2035年までの中長期目標について報告した[5]。

髙橋徳嗣国立公文書館アジア歴史資料センター次長は、「アジア歴史資料センターの紹介」において、平成13(2001)年に創設された、近現代における日本とアジア近隣諸国等との関係に関わる、日本保有文書のオンライン・データベースについて、創設後の機能拡張と今後の発展の課題について報告をした。

森本祥子全国歴史資料保存利用機関連絡協議会副会長は、「全国歴史資料保存利用機関連絡協議会(全史料協)とは」において、EASTICAのBカテゴリーメンバー[6]である、「アーカイブズ機関」を会員単位とする全史料協について、1976年に誕生した経緯と現在の活動、そして今後の展望を述べた。

保坂裕興日本アーカイブズ学会会長は、「日本アーカイブズ学会とは」において、同じくEASTICAのBカテゴリーメンバーである同学会の、活動目的と2004年の設立から20年間の振り返りを行った。

以上に加えて、EASTICA特別顧問のサイモン・チュー氏により、EASTICAの2つの専門職養成プログラムであるPCASとPDAS(既卒者向けアーカイブズ学ディプロマコース、Postgraduate Diploma in Archival Studies)への参加者を募る広報が行われた。

4. 視察(11月13日)

午前と午後にわたり、東京国立博物館と早稲田大学の文化施設を視察した。

4-1 東京国立博物館視察

東京国立博物館の視察冒頭では、平成館大講堂にて浅見龍介副館長より、東京国立博物館の歴史と、所蔵品のうち国宝に指定されている法隆寺献物帳及び令和5(2023)年にユネスコ「世界の記憶」に登録された円珍関係文書について解説がなされた。その後、参加者は自由に館内を観覧し、本館、東洋館の展示のほか、紅葉が美しい庭園の散策を楽しんだ。

大隈記念講堂前での集合写真

4-2 早稲田大学文化施設視察

早稲田大学は、キャンバス内の近接した場所で、大学アーカイブズを含め一般に向けた複数の文化施設を公開している。今回はそのうち4施設を視察した。早稲田大学視察冒頭、大隈記念講堂にて、渡辺義浩常任理事より「早稲田大学およびアーカイブズの紹介」と題した講演が行われた。その後、4グループに分かれて會津八一記念博物館、早稲田大学歴史館、国際文学館(村上春樹ライブラリー)、坪内博士記念演劇博物館を視察した。各施設では、担当者により施設概要が説明された。早稲田大学歴史館ではEASTICA参加者の訪問にあわせて、「特別展 早稲田大学と北京大学1882-1921 早稲田に学んだ近代中国の先駆者たち」の会期を延長していただいた。中国国家档案局をはじめ中国各地からの参加者にとって、早稲田大学訪問は特に有意義な訪問になったと感じる。

おわりに

本会合の成果は何よりも、セミナーにおいて時宜にかなったテーマのもと、すばらしい2本の基調講演と、東アジア各国・地域の公文書館等代表者による充実した6本の発表を得ることができたことである。AIをはじめ、技術がすさまじい勢いで進化する状況における、各館の努力や葛藤を知ることができた。

当館は、AIをまだ活用できていない。すでに活用や実証の段階にあるTNAのシェリダン氏が講演中に述べた、アーキビストはAIを活用すべきだという言葉や、中国において研究と実践が進められている状況に、当館職員を含む参加者は大いに刺激を受けたと思われる。

専門的なセミナーであったが、司会を務めたサイモン・チュー氏とイ・サンミン氏の人柄のおかげで、アットホームで温かい雰囲気のあるセミナーとなった。

また、初めてハイブリッドで開催したことにより、多様な参加者に参加をしていただくことができた。対面参加者からは、セミナーの構成や視察先について満足したとの感想が多数寄せられた。1993年のEASTICA創設以来、EASTICAの会合に参加している参加者からは、今回の会合は、記憶に残るかぎり大成功と言ってよい、との労いの言葉をいただけたことは主催者として何よりもうれしく感じられた。

とはいえ、当館が国際会議を開催するのは6年ぶりであり、初めてのハイブリッド開催の国際会議ということもあり、準備と運営のすべてがスムーズに運んだわけではなかった。しかし、次回開催に活かすことのできる経験と気づきを得ることができたという貴重な経験の機会になったことは確かである。

[注]

[1]EASTICAのホームページ http://www.eastica.net/home/sub.php?menukey=30090、2024-01-27参照。

[2]当館のホームページhttps://www.archives.go.jp/about/activity/international/202411_EASTICA.html、2024-01-27参照。

[3]2024年度のガイドライン「2024年度国家档案局科技项目立项选题指南」は以下で確認できる。https://www.saac.gov.cn/daj/tzgg/202403/0af6b35f16e74aa7a738eb2874368945.shtml、2024-01-27参照。

2024年に採択されたプロジェクトは以下で確認できる。https://www.saac.gov.cn/daj/tzgg/202406/28ff4ea3616543c2bb4229c4c34e4480.shtml、

2024-01-27参照。

[4]公共記録物の管理に関する法律施行令第2条で「行政情報データセット」の定義がなされている。https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B3%B5%EA%B3%B5%EA%B8%B0%EB%A1%9D%EB%AC%BC%EA%

B4%80%EB%A6%AC%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EB%B2%95%EB%A5%A0%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9/、2024-01-27参照。

[5]内閣府知的財産戦略推進事務局「国関係のアーカイブ機関等及びジャパンサーチにおけるデジタルアーカイブ推進の達成目標について」

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_suisiniinkai/pdf/siryou.pdf、2024-01-27参照。

[6]EASTICAメンバーには、5つのカテゴリーがある。カテゴリーA(国家あるいは地域の公文書館機構)、カテゴリーB(国家あるいは地域のアーキビスト協会)、カテゴリーC(記録及び公文書の管理又は保存に関わる機関、若しくはアーキビストの専門的訓練に関わる機関)、カテゴリーD(個人会員。公文書館、公文書館局、又はアーキビスト訓練センターの現職員若しくは過去に職員であった者)、カテゴリーE(名誉会員。公文書館分野において顕著な貢献をなすか、あるいは公文書館専門業務に意義ある仕事を果たした東アジア地域の者は、理事会によりEASTICAの名誉会員に選出される。)。EASTICA憲章のⅢ章参照。http://www.eastica.net/home/sub.php?menukey=30083、2024-01-27参照。