- ホーム >

- 情報公開・公文書管理 >

- 寄贈・寄託文書について

国立公文書館では、歴史公文書等の散逸防止を図るとともに、国のかたちや国家の記憶を伝え将来につなぐ「場」としての役割を果たすため、寄贈(きぞう)又は寄託(きたく)による資料の収集に取り組んでいます。

遺品の整理や転居、又は法人の解散等にともない、貴重な歴史資料を保存することが困難になった、あるいは貴重な歴史資料の保存・活用を図り、後世に伝えたいとお考えの方は当館にご相談ください。

- 寄贈又は寄託の対象となる資料

当館では、我が国の歴史的事実に関する記録として現在及び将来の国民が利用するにふさわしい資料を受け入れています。受入れの可否については、以下の寄贈又は寄託を受け入れる文書の基準を踏まえて判断しています。

(1)国の重要な意思決定にかかわった国務大臣等の理念や行動を跡付けることができる重要な情報が記録されたもの

(2)館が現に保存する特定歴史公文書等に記録された情報を補完することができる重要な情報が記録されたもの

(3)国の機関の統合、廃止又は民営化等によって歴史公文書等が継承されることがなく、散逸するおそれが極めて高いもの

(独立行政法人国立公文書館寄贈・寄託文書受入要綱第2条)

※館が保存する特定歴史公文書等には、憲法をはじめ、法律、勅令、政令、条約などの公布原本とその関連資料のほか、江戸時代以前の将軍家や寺社・公家・武家などが所蔵していた文書、個人から寄贈された内閣総理大臣、重要閣僚、官僚等関係文書等があります。

- これまで寄贈又は寄託いただいた資料

これまで寄贈又は寄託いただいた資料の一部を紹介します。

佐藤榮作関係文書 岩松五良関係文書 KDDI旧蔵文書

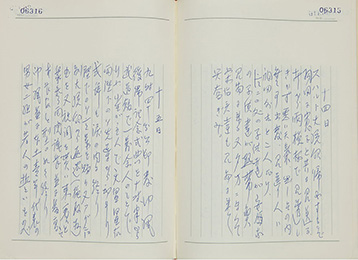

佐藤榮作(元内閣総理大臣)の日記等。

日記の記述は、佐藤の理念や行動を跡付けることができる。

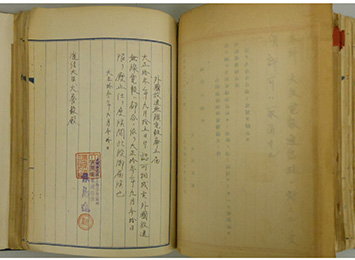

>>>資料群詳細:佐藤榮作関係文書岩松五良(元文部大臣秘書官)が作成・取得した文書。「文部大臣訓示要領綴」など当館所蔵の文部省移管文書を補完する文書が含まれている。

>>>資料群詳細:岩松五良関係文書逓信省、電気通信省等が行っていた国際電気通信事業を民営化により引き継いだKDDが所蔵していた、明治から昭和20年代までの同事業に関する文書(KDDの後身であるKDDI株式会社より寄贈)。

>>>資料群詳細:KDDI旧蔵文書

◇新しく寄贈又は寄託いただいた文書(令和7年3月更新)

・山川菊栄旧蔵労働省婦人少年局文書(65冊)>>デジタルアーカイブへ

山川菊栄が所蔵していた、労働省婦人少年局が発行した刊行物類。女性の労働に関する海外の資料や国内の統計や調査報告、そのほか職場の男女平等を呼びかけるパンフレットなどが含まれる。

・捜索第50連隊復員関係文書(2冊)>>デジタルアーカイブへ

捜索第50 連隊の留守名簿と、終戦後に部隊が 台湾から広島へ引き揚げた際の乗船名簿。

これまでに寄贈又は寄託いただいた資料の目録は、当館のデジタルアーカイブにてご確認いただけます。

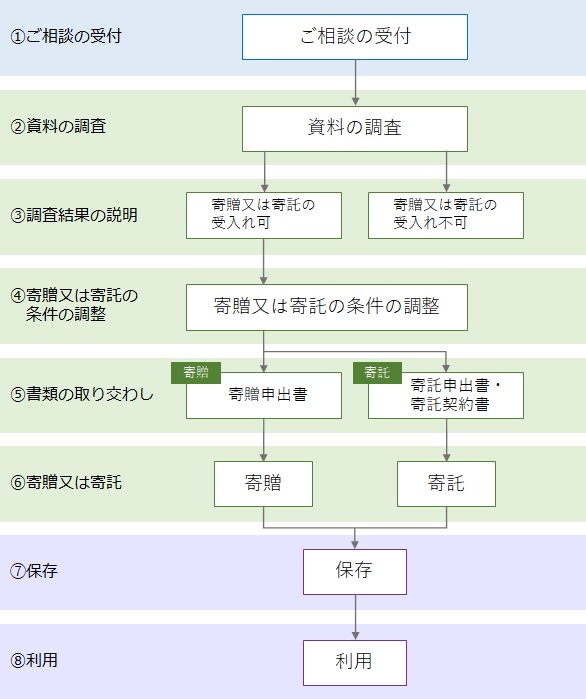

- 寄贈又は寄託の手続きの流れ

寄贈又は寄託のご相談をいただいてから、寄贈又は寄託文書として受入れ、保存し利用に供するまでの流れは以下のとおりです。

さらに詳しい手続きについては、こちら(手引書)[PDF:1.7MB]をご覧ください。

なお、ご相談から利用に供するまでにお時間をいただく場合があります。

- お問い合わせ

寄贈又は寄託のご相談は、下記の窓口で承っています。お気軽にお問い合わせください。

※メールでご連絡の場合は、受領後に受信確認メールを返信します(原則、年末年始及び祝日を除く平日に対応)。受信確認メールが届かない場合は、何らかの理由で当館へメールが届いていない可能性があります。1週間経過しても当館からの返信がない場合は、お手数ですがお電話にてご連絡ください。

(担当窓口)

業務課資料収集係

電話:03-6684-8446(直通)

メール:kizo◆archives.go.jp(※「◆」記号を「@」に置き換えて下さい)

お問い合わせの際に、以下のことを確認いたしますので、ご準備ください。

(1)氏名、連絡先(電話番号、メールアドレス等)

(2)資料の所有者の氏名、連絡先(※(1)と異なる場合)

(3)資料の概要(来歴、内容、大きさ、数量、保存環境)

(4)寄贈又は寄託の希望(ご相談時点では未定でも問題ありません。)

(5)(可能であれば)資料の画像

※メールに添付された画像の容量が大きいと、当館で受信できないことがあります。当館から受信確認メールが届かない場合、画像を添付せず再送いただくか、電話等でご連絡ください。 - 当館からのお願い

・当館は、資料の購入は行っていません。

・資料の鑑定及び市場価格の調査は行っていません。

・寄贈又は寄託を目的としない資料の内容についてのご相談はお受けできません。

・当館で受け入れられない資料の例として、以下のようなものがあります。

○当館の所蔵資料の写し等

○劣化により可読性が失われた資料

○銃刀法等、法令による規制があるもの

〇ごく私的な内容が含まれる資料

○一般的に広く販売されている書籍、雑誌等

・事前連絡のない資料のお持ち込みは対応しかねます。事前にお問い合わせください。

・ご相談いただいても、当館で受入れできず、他の機関をご紹介等させていただく場合があります。

- よくあるご質問

Q:年代が不明、公文書かどうか判断ができない、受入基準に合致するか分からない資料の相談はできますか?

A:年代が不明等の資料でも問題ありません。お電話やメールなどで資料についての情報を聞き取ったり、画像をお送りいただける場合はその画像を確認したりなどの内容の調査を行いますので、まずはご相談ください。

Q:内容が読めない又は状態が悪い資料は、どうすればよいですか?

A:お電話のみでは確認が難しい可能性が高いため、資料の画像をご用意ください。なお、すぐに画像が用意できない場合は、お電話等でその旨お知らせください。

Q:寄贈と寄託はどのような違いがありますか?

A:「寄贈」の場合、資料の所有権を当館に譲渡することになり、当館から寄贈者に資料を返却することはありません。当館にて永久に保存します。 「寄託」の場合には、資料の所有権を譲渡せず、寄託契約書に基づき資料を当館へ預けることになります。寄託契約は5年ごとに更新しますが、契約を更新しなかった場合は資料を返却いたします。 なお、いずれの場合でも、当館での資料の保存及び利用の方法に違いはありません。

トップページ>資料を探す「キーワード検索」>資料群階層「寄贈・寄託文書」

参考:関係規程等

・独立行政法人国立公文書館寄贈・寄託文書受入要綱(平成23年4月1日館長決定)[PDF:430KB]

様式1(借用書)[PDF:94KB] 様式2(寄贈申出書)[PDF:87KB] 様式3(受領書)[PDF:170KB]

様式4(寄託申出書)[PDF:173KB] 様式5(寄託契約書) [PDF:178KB]様式6(預かり書)

様式7(所有者等変更届)[PDF:170KB] 別添(著作権)[PDF:125KB] [PDF]

・リーフレット[PDF:1MB]

・館の取組、寄贈又は寄託までの流れ等についてのご案内(手引書) [PDF:1.7MB]