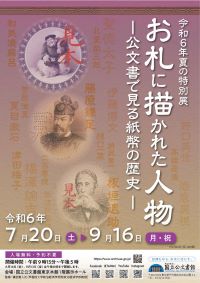

令和6年夏の特別展 「お札に描かれた人物―公文書で見る紙幣の歴史―」

【展示会】

| 会期 |

令和6年7月20日(土)〜9月16日(月・祝) ※8月26日(月)は休館。 |

|

| 開館日時 | 月〜日曜日 | 午前9時15分〜午後5時00分 ※9月13日(金)は午後8時まで開館 |

| ※閲覧室の開室日時とは異なります。ご注意ください。 | ||

| 会場 | 国立公文書館 東京本館 | |

| 入場料 | 無料 | |

概要

私たちの生活に欠かせない紙幣。日本の紙幣には様々な人物の肖像が描かれています。紙幣の代名詞ともいえる肖像にはどのような人物が選ばれてきたのでしょうか。 令和6年(2024)7月には新紙幣が発行されます。この機会に、お札に描かれた人物と近代日本の紙幣の歴史について、当館所蔵資料を中心にご紹介します。

主な展示資料

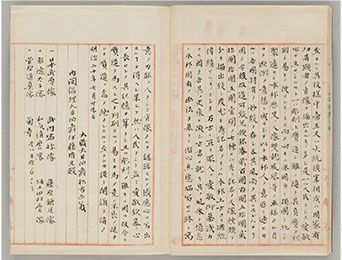

日本銀行兌換銀券の発行【重要文化財】

明治15年(1882)、紙幣発行を行う唯一の銀行として日本銀行(にっぽんぎんこう)が設立されます。明治17年に兌換(だかん)銀行券条例が制定され、明治18年から大黒天(だいこくてん)が描かれた紙幣(日本銀行兌換銀券(にっぽんぎんこうだかんぎんけん))が発行されました。画像は国指定重要文化財「公文録(こうぶんろく)」より、明治18年に発行された百円札と一円札の見本です。

※資料保存のため、原本については期間限定の展示となります(原本展示期間外はパネル展示)。

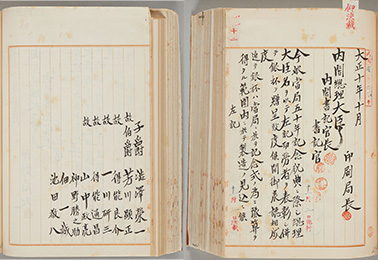

兌換銀券に肖像を描く

明治20年(1887)、大黒天に替えて今後、各種紙幣の人像は、「日本武尊(やまとたけるのみこと)」、「武内宿禰(たけしうちのすくね)」、「藤原鎌足(ふじわらのかまたり)」、「聖徳太子(しょうとくたいし)」、「和気清麿(わけのきよまろ)」、「坂上田村麿(さかのうえのたむらまろ)」、「菅原道真(すがわらのみちざね)」を描くことが提案され、閣議決定を経て9月19日に裁可(さいか)されました。

画像は大蔵大臣から内閣総理大臣に提出された、閣議を求める文書です。その後、昭和21年(1946)の「新円切り替え」による紙幣発行まで、この中から紙幣の人物肖像が選ばれました。

印刷局の功労者として渋沢栄一等が表彰される

紙幣の製造は、大蔵省紙幣司(しへいし)、紙幣寮(しへいりょう)、紙幣局、印刷局などを経て、現在は独立行政法人国立印刷局が行っています。大正10年(1921)、紙幣司(寮)創設から50年となることから印刷局五十年記念祝典が行われ、渋沢栄一らが表彰されました。渋沢は初代紙幣頭(しへいのかみ)(紙幣寮のトップ)を務めたことから、印刷局の功労者とされました。画像は渋沢らの表彰と銀杯の贈呈に関する文書です。

渋沢は令和6年(2024)7月から発行される、新しい一万円紙幣の肖像に採用されています。

○会場で展示している「紙幣寮前面」(附A00024100)は会期中に展示替えを行います。

|

「紙幣寮前面」(附A00024100、件名番号003) 展示期間:7月20日(土)〜8月2日(金) 「紙幣製造場地絵図」(附A00024100、件名番号002) 展示期間:8月3日(日)〜8月16日(金) 「紙幣寮略図 1階」(附A00024100、件名番号006) 展示期間:8月17日(土)〜8月31日(土) 「紙幣寮略図 3階」(附A00024100、件名番号004) 展示期間:9月1日(日)〜9月6日(金) 「紙幣寮略図 2階」(附A00024100、件名番号005) 展示期間:9月7日(土)〜9月16日(月・祝) ※「紙幣寮前面」は8月3日(土)以降、パネルで展示します。 |

【音声ガイド】

| 会場ではお客様ご自身のスマートフォン、タブレットから音声ガイドをお聞きいただけます。ご利用にあたっては、イヤホンをご準備ください。 |

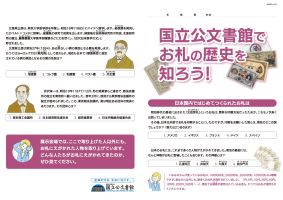

【まなびシート】

| まなびシートで展示をさらにお楽しみください。まなびシートは会場で配布いたします。また、下のリンクからダウンロードもできます。夏休みの自由研究にもピッタリです! ※まなびシートの答えは、会場に貼り出しています。

|

【終了】【関連イベント】記念講演会

| 令和6年夏の特別展「お札に描かれた人物―公文書で見る紙幣の歴史―」の記念講演会を開催いたします。 | ||

| 日時 | 令和6年8月28日(水)午後2時00分〜(60分程度) | |

| 場所 | 国立公文書館 東京本館(千代田区北の丸公園3−2)4階会議室 | |

| 演題・講師 |

「渋沢栄一と近代貨幣・銀行制度の成立」 鎮目 雅人 氏(早稲田大学政治経済学術院政治経済学部教授) |

|

| 令和6年夏の特別展「お札に描かれた人物―公文書で見る紙幣の歴史―」の展示解説会を開催いたします。 | ||

| 日時 |

第1回 令和6年7月26日(金)午後2時00分〜(40分程度) 第2回 令和6年8月14日(水)午後2時00分〜(40分程度) 第3回 令和6年9月2日(月)午後2時00分〜(40分程度) |

|

| 場所 | 国立公文書館 東京本館(千代田区北の丸公園3−2)4階会議室 | |

| 開催日 | 令和6年8月2日(金)、8月7日(水)、8月21日(水)、8月23日(金) | |

| 入場料(参加費) | 無料(事前申込制) | |

| 概要 |

イマーシブ(没入)×渋沢栄一!? 国立公文書館に閉じ込められてしまった渋沢栄一を救うべく、渋沢栄一の声を頼りに謎解きを進める新感覚な「歴史没入型脱出ゲーム」。 解き終える頃にはお札の人物についてきっと詳しくなる!? |

|

| 日時 | 令和6年8月10日(土)〜8月18日(日) |

|

| 場所 | 国立公文書館 東京本館(千代田区北の丸公園3−2)常設展示室 | |

| 終戦の日(8月15日)にちなみ、「終戦の詔書」の原本を特別に展示します。 | ||