- ホーム >

- 展示会情報

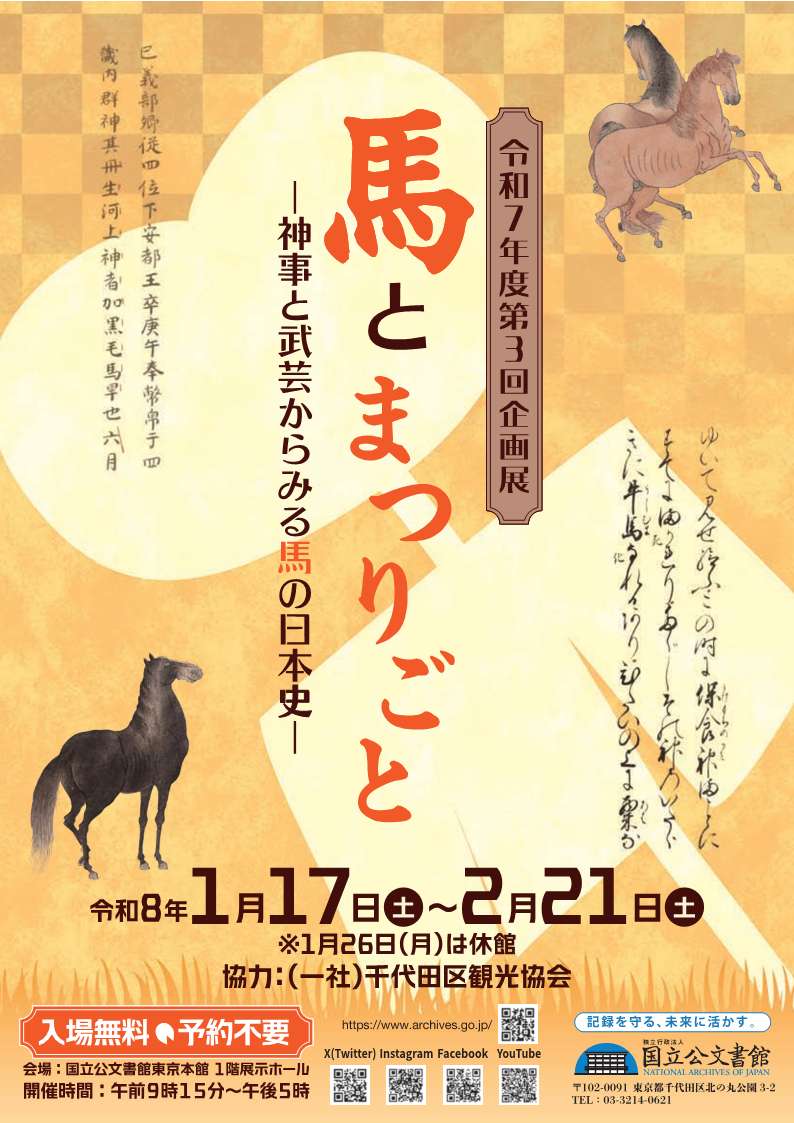

令和7年度第3回企画展 「馬とまつりごと―神事と武芸からみる馬の日本史―」

【展示会】

【関連イベント】展示解説会

| 会期 |

令和8年1月17日(土)〜2月21日(土) ※1月26日(月)は休館 |

|

| 開館日時 | 月〜日曜日 | 午前9時15分〜午後5時00分 ※閲覧室の開室日時とは異なります。ご注意ください。 |

| 会場 | 国立公文書館 東京本館 | |

| 協力 | 一般社団法人 千代田区観光協会 | |

| 入場料 | 無料 | |

概要

令和8年(2026)の干支は午です。動物としては馬が充てられています。馬は、4世紀末から5世紀の初め頃に大陸から伝来して以降、様々な場面で日本人のそばに寄り添ってきました。 本展では、当館所蔵資料から、馬を神に奉(ささ)げた記録や、武芸や馬具に関する資料などをご紹介します。

主な展示資料

馬、神より生ず

日本書紀(にほんしょき)

『日本書紀』によると、食物の神である保食神(ウケモチノカミ)は、月夜見尊(ツクヨミノミコト)に殺されてしまいます。その遺骸から、穀物や蚕(かいこ)、馬や牛が生じました。馬は、保食神の頭部から生じたと伝えられます。

古絵馬そろい踏み

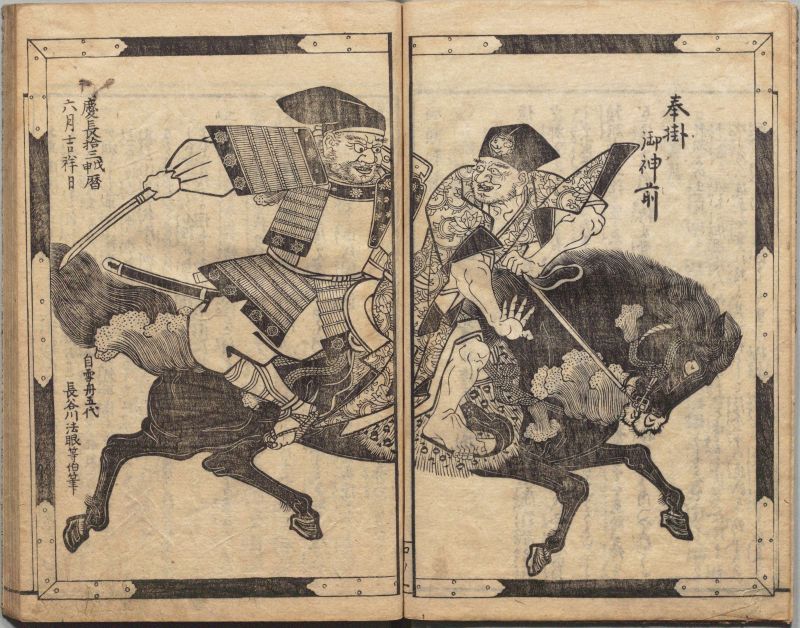

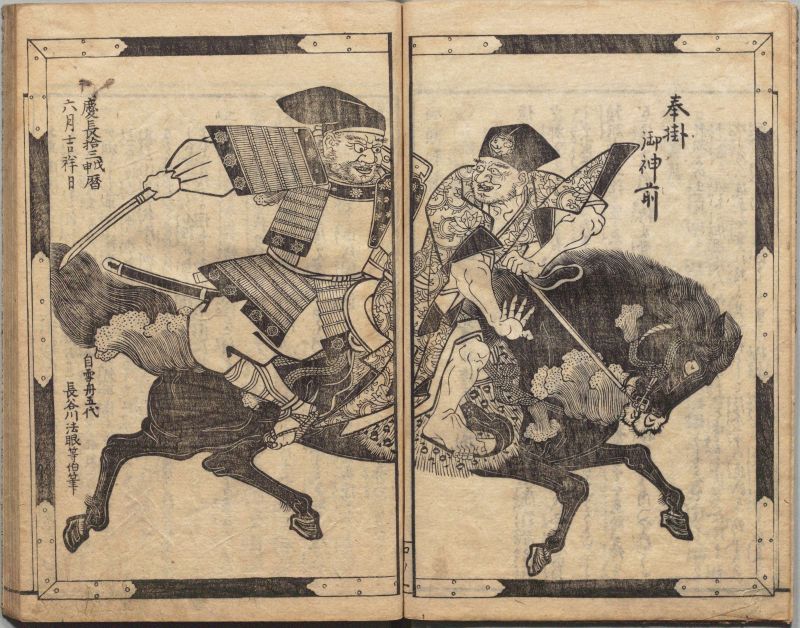

扁額軌範(へんがくきはん)

安土桃山時代、豪華な扁額(門などにかかげる大型の額)形式の絵馬が流行しました。江戸時代には、絵馬の図集も出版されました。

本図は、京都の北野天満宮に奉納された長谷川等伯(はせがわとうはく)筆の絵馬の写しです。武蔵坊弁慶(むさしぼうべんけい)が、源義経(みなもとのよしつね)の命を狙った土佐坊昌俊(とさのぼうしょうしゅん)のもとに討ち入り引っ捕らえる場面が描かれています。

大将ここにあり

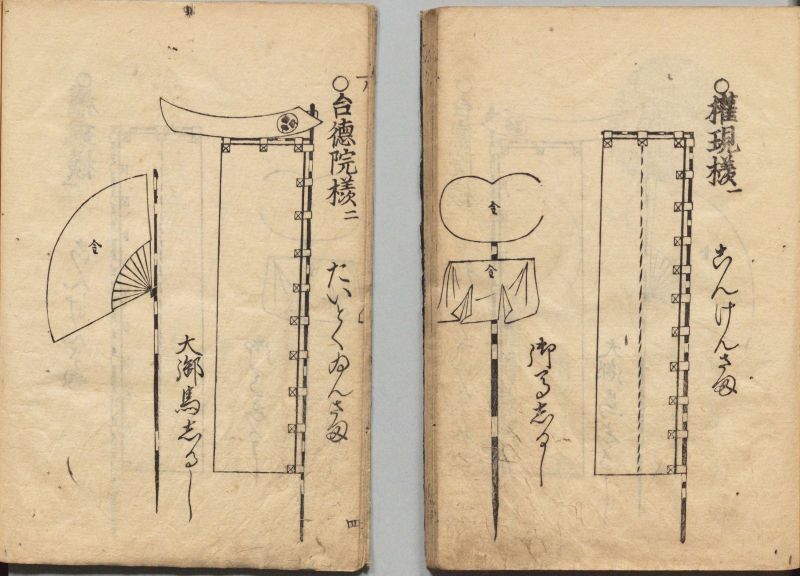

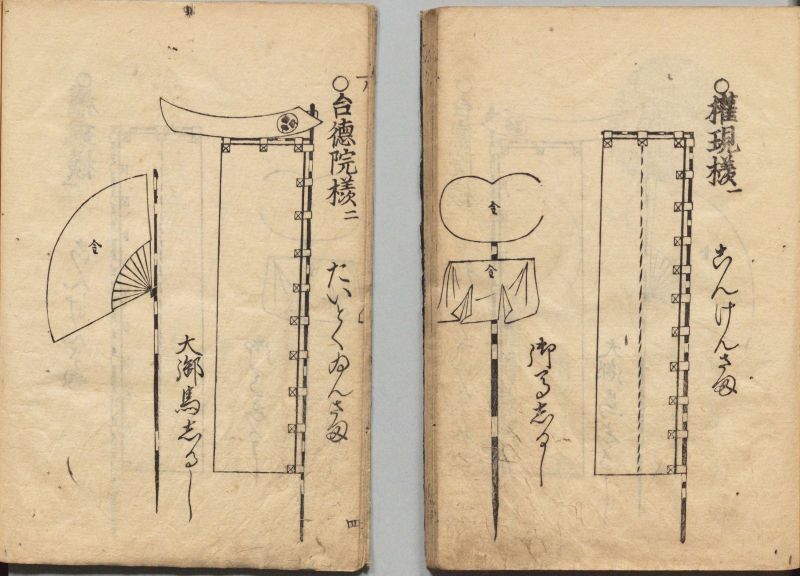

御馬印(おうまじるし)

馬印(うまじるし)とは、将の所在を示すために立てる標(しるし)のこと。武威と存在感を示すため、様々な意匠が凝らされました。本図は、『御馬印』より、徳川家康(とくがわいえやす)と息子秀忠(ひでただ)の馬印。金扇の馬印は、家康から秀忠に譲り渡され、以降、徳川将軍家に代々引き継がれました。

【関連イベント】展示解説会

| 令和7年度第3回企画展「馬とまつりごと―神事と武芸からみる馬の日本史―」の展示解説会を開催いたします。 | ||

| 開催日時 |

第1回 令和8年1月24日(土) 第2回 令和8年2月10日(火) 各回とも午後2時開始(所要時間40分程度) |

|

| 開催場所 | 国立公文書館 東京本館(千代田区北の丸公園3−2)4階会議室 | |

| 受付期間 |

第1回 令和8年1月22日(木)午後5時まで

第2回 令和8年2月6日(金)午後5時まで |

|

| 申込方法等 |

○参加費:無料 ○参加人数:各回40名(事前申込制) ○募集方法: 【受付用フォーム】またはメールにより、参加受付を行います。 ※【受付フォーム】は、外部サイトです。 メールでお申し込みいただく場合は、受付用メールアドレス(tenji◆archives.go.jp[※◆を@に変更])に以下の事項を記載の上、お申し込みください。 ・メールの件名に、参加をご希望の開催日時を書いてください。 例:「(1/24)第3回企画展展示解説会申込」 ・本文に以下を記載してください。 氏名(ふりがな) 平日の日中に連絡可能な電話番号 | |

| 注意事項 | お申し込みをいただいた後、当館担当者より、受付確認の返信をいたします

受付用メールアドレス(tenji◆archives.go.jp[※◆を@に変更])の受信が可能となるよう設定をお願いいたします。

開催当日の受付にて、メールを印刷したもの、または携帯電話等の画面を確認させていただきます。 ※受付は先着順とし、定員(40名)に達した場合には、受付を終了しますので、ご了承ください。 ※メールアドレス等の個人情報については、今回の展示解説会開催に係る事務作業にのみ使用し、終了後は速やかに破棄いたします。 ※展示解説会終了後の展示観覧は自由観覧となります。 ※最新の開館情報及びご来館にあたってのお願いは、当館ホームページ等をご確認いただきますようお願いいたします。 |

|

過去の展示会

過去の展示会