国立公文書館つくば分館 令和6年度 夏の企画展「いただきます!~公文書でえがく学校給食~」

| 会期 | 令和6年7月20日(土)〜8月31日(土) | |

| 開館日時 | 月〜土曜日 | 午前9時15分〜午後5時00分 |

|

※日曜・祝日は休館 ※本展はパネル展示となりますが、「学校給食法」「写真週報」のみ原本も展示します。 |

||

| 会場 | 国立公文書館 つくば分館 | |

| 入場料 | 無料 | |

| 開催日 | 期間中、毎日 | 開催時間 | 【午前の部】午前 9時30分〜午前11時30分 【午後の部】午後13時30分〜午後15時30分 |

| ※予約不要 | ||

| 場所 | 国立公文書館 つくば分館エントランス | |

| 参加費 | 無料 | |

| 開催日 | 令和6年8月3日(土) | 開催時間 | 午前10時00分〜午後4時00分 |

| ※予約不要 | ||

| 場所 | 国立公文書館 つくば分館エントランス | |

| 参加費 | 無料 | |

概要

令和6年(2024)は、学校給食法(昭和29年法律第160号)が昭和29年(1954)に公布、施行されて70年となります。

我が国における学校給食の起源は明治20年代にさかのぼりますが、国による全国的な取組がはじまるのは昭和戦前期のことでした。

本展では、当館所蔵資料を中心に、戦前から行われていた学校における食事の提供や栄養状態の改善にはじまり、戦後の学校給食法の制定、その後の学校給食の広がりや時代を反映した変化をたどります。

【関連イベント】

「給食クイズ」や「和綴じ体験(三つ目綴じ)」を開催します。

【他機関とのコラボ企画】

1)茨城県立歴史館

・レプリカ展示:昭和30年代~60年代に茨城県内で提供されていた学校給食(3点)

・原本展示:水戸市立小学校における昭和20~30年代の「献立表」

・原本展示:給食づくりに携わった方々が昭和20~30年代に記した「給食日記」

2)つくば市(健康教育課)

・パネル展示:給食レシピ、茨城のおいしい野菜等

・触れる展示:調理器(スパテラ等)

アレルギー除去食用容器

調理着(帽子・白衣)<試着・記念撮影可>

・特別イベント(8月3日(土)午前10時~午後4時)

「給食用牛乳パックに自由に絵を描いてみよう!」

3)埼玉県学校給食歴史館

・レプリカ展示:学校給食の起源(明治22年)とされる昼食(おにぎり、塩鮭、菜の漬物)

・物品展示:アルマイト食器

・写真パネル展示:なつかしの給食風景(昭和23年~39年)

・動画放映:「学校給食の歴史」(約10分)

【同時企画】

三淵嘉子氏(連続テレビ小説「虎に翼」の主人公のモデル)が、昭和27年に女性として初めて判事に任命された際の閣議決定文書の原本を、本展開催期間中、特別展示します。

概要

令和6年(2024)は、学校給食法(昭和29年法律第160号)が昭和29年(1954)に公布、施行されて70年となります。

我が国における学校給食の起源は明治20年代にさかのぼりますが、国による全国的な取組がはじまるのは昭和戦前期のことでした。

本展では、当館所蔵資料を中心に、戦前から行われていた学校における食事の提供や栄養状態の改善にはじまり、戦後の学校給食法の制定、その後の学校給食の広がりや時代を反映した変化をたどります。

【関連イベント】

「給食クイズ」や「和綴じ体験(三つ目綴じ)」を開催します。

【他機関とのコラボ企画】

1)茨城県立歴史館

・レプリカ展示:昭和30年代~60年代に茨城県内で提供されていた学校給食(3点)

・原本展示:水戸市立小学校における昭和20~30年代の「献立表」

・原本展示:給食づくりに携わった方々が昭和20~30年代に記した「給食日記」

2)つくば市(健康教育課)

・パネル展示:給食レシピ、茨城のおいしい野菜等

・触れる展示:調理器(スパテラ等)

アレルギー除去食用容器

調理着(帽子・白衣)<試着・記念撮影可>

・特別イベント(8月3日(土)午前10時~午後4時)

「給食用牛乳パックに自由に絵を描いてみよう!」

3)埼玉県学校給食歴史館

・レプリカ展示:学校給食の起源(明治22年)とされる昼食(おにぎり、塩鮭、菜の漬物)

・物品展示:アルマイト食器

・写真パネル展示:なつかしの給食風景(昭和23年~39年)

・動画放映:「学校給食の歴史」(約10分)

【同時企画】

三淵嘉子氏(連続テレビ小説「虎に翼」の主人公のモデル)が、昭和27年に女性として初めて判事に任命された際の閣議決定文書の原本を、本展開催期間中、特別展示します。

主な展示資料

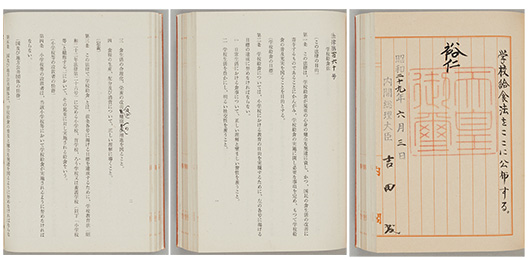

学校給食法

昭和29年(1954)、学校給食法が公布、施行されました。画像は、学校給食法の御署名原本です。第二条では、学校給食の目標として、「一 日常生活における食事について、正しい理解と望ましい習慣を養うこと。二 学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。

三 食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること。四 食糧の生産、配分及び消費について、正しい理解に導くこと。」の4点が規定されました。続く第三条で、学校給食は小学校・当時の盲学校・聾学校・養護学校に通う児童に実施するものと定められました。

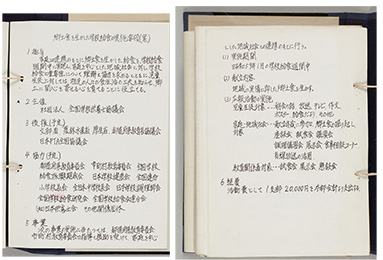

郷土食を生かした学校給食の実施について

昭和58年(1983)、文部省は、社団法人全国学校栄養士協議会が主催する、郷土食を生かした学校給食の実施を後援することを決定し、体育局長から各都道府県教育委員会教育長に協力を依頼しました。画像は、同会が主催する取組の実施要領案です。

家庭を中心とした地域社会に対し、学校給食の重要性について理解や協力を求め、児童生徒に対しては郷土に関心を寄せる心を育てることなどに役立てるといった取組の趣旨や事業内容が書かれています。

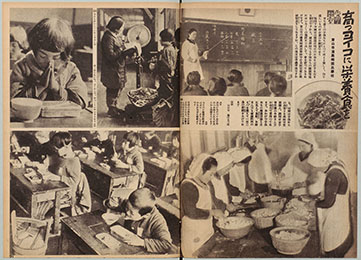

写真週報(267号 昭和18年4月14日号)

画像は昭和18年に発行された「写真週報」に掲載された記事です。富山市の浜黒崎国民学校(現在の富山市立浜黒崎小学校)での学校給食の様子を報じています。左ページ右上の写真のように、材料は児童が持ち寄り、学校が実費購入しました。この材料をもとに女子青年団が交代で学校給食を調理し、提供したとされます。右下には野菜の天ぷらを調理する様子、左下には給食を食べる児童たちが写っています。給食の対象者は児童全員でした。

※「写真週報」は内閣の直属機関である内閣情報部が発行していたグラフ誌です。