新潟市文書館

高野 まりい

はじめに

新潟市(以下「当市」という)では令和3年10月に「新潟市公文書管理条例」(以下「条例」という)が施行され[1]、新潟市文書館(以下「当館」という)では、現在この条例に基づいて評価選別を実施している。本稿では、条例施行から数年が経過した当館における評価選別の現状について紹介し、最後に今後の課題と展望についても述べることとする。

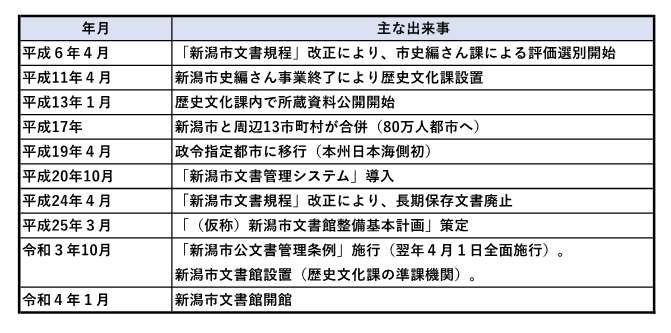

1、 これまでの経緯

当市では、『新潟市史』編さん事業(昭和61~平成10年度)中の平成6年4月に「新潟市文書規程」が改正され、市長部局の市史編さん課による評価選別が始まった。当時は文書の保存期間は最長で「長期」であったため、10年以下の有期限保存文書を対象とした評価選別が行われ、保存期間が満了した文書のうち、市史編さん課が「歴史的価値があると認めたもの」については、これを引き継ぎ保存することとなった。

市史編さん事業終了後は、その業務を引き継いだ歴史文化課による評価選別が行われた。しかしながら、明確な選別基準が設けられなかったため、市史編さんに携わった職員(行政職員、教職員、学芸員)などの専門的知見による評価選別が実施されてきた。

平成20年10月には「新潟市文書管理システム」(以下「文書管理システム」という)が導入され、庁内ネットワークを通じて文書の収受、作成、起案、決裁、施行、完結、保存、廃棄や延長、移管に至るまでの文書管理が可能となり、行政文書の電子化が進むこととなった。これに伴い、平成22年度からは電子文書の評価選別が開始され、電子文書の移管が始まっている。

平成24年には「新潟市文書規程」が大きく改正され、一部の例外を除いて長期保存文書が廃止されることとなり、文書の保存期間は最長30年となった。当時は平成17年の市町村合併によって非現用化した長期保存文書が増大し、その適切な保存と管理が問題となっていた時期でもあった。この規程改正により、旧長期保存文書の保存期間は30年とされ、すべての保存期間文書が評価選別の対象となった。

平成6年度以降、市史編さん課や歴史文化課が担当してきた評価選別業務は、令和4年1月の新潟市文書館の開館に伴い、現在は当館が担当している。

2、「新潟市公文書管理条例」施行と評価選別

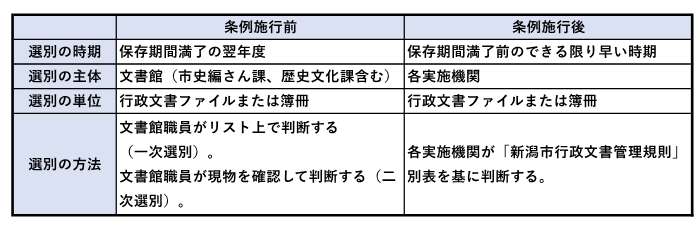

令和3年10月に「新潟市公文書管理条例」が施行され、文書を作成・取得してから、保存期間を満了して廃棄、または当館に移管・利用されるまでの文書のライフサイクル全体を通した統一的なルールが定められることとなった。また、市長部局における行政文書の管理についての必要な事項を定めた「新潟市行政文書管理規則」(以下「規則」という)も同時施行され[2]、市長部局以外の各実施機関においてもそれぞれ規則や規程が施行された。この条例の施行により、当市の評価選別の時期や主体も大きく変わることとなったが、その概要を示したものが、表2である。

当市の評価選別において大きく変わった点は、いわゆるレコードスケジュール方式が導入されたことであろう。条例第5条では、実施機関は行政文書ファイル等について、保存期間満了前のできる限り早い時期に、保存期間満了時の措置を定めること、と規定されている。「できる限り早い時期」とあるが、原則として各実施機関が文書作成時に文書管理システムのファイルを選択することにより、「移管」又は「廃棄」の措置を設定している。また、レコードスケジュール設定の際には、各実施機関は必要に応じて文書館長の助言を求めることができると定められているが(規則第16条)、現時点で当館が専門的助言を行った事例はない。制度は始まったもののレコードスケジュールの意義が十分理解されているとは言えず、今後は実施機関とのコミュニケーションを図りながら、当館がレコードスケジュールを確認し、必要に応じて助言を行っていくという体制を整えていくことが必要であると考える。

前述のとおり、条例と規則は令和3年10月に基本施行されたが、文書の整理、保存、移管・廃棄等に関する事項については、令和4年4月から全面施行されることとなった。条例全面施行以前に作成・取得した文書については、経過措置により、従前の例による評価選別が実施されている(条例附則)。

3、 評価選別の流れ

ここでは、条例全面施行以前に作成された文書を対象とした、当館の現状の評価選別について紹介する。当市の現用文書の保存期間の区分は、常用、30年、10年、5年、3年、1年、1年未満となっており、保存期間が1年未満の文書を除いて、原則として文書管理システムに登録することとなっている。評価選別の対象となるのは、保存期間が常用と1年未満以外の文書である。

評価選別対象となる文書の媒体は、紙媒体文書と電子文書に大別されるが、現在はほぼ文書管理システムに登録された電子文書となっている。紙媒体文書は、文書管理システム導入以前に作成された文書や、容量制限などにより文書管理システムに登録されていない紙文書である。一方の電子文書は、電子文書のみで完結している文書と、電子文書の添付資料として紙媒体文書を含んでいる場合もあり、紙媒体文書と電子文書が混在している中で評価選別を行っているのが現状である。

まず、現用の文書管理の担当課である総務部総務課を通じて、各実施機関の廃棄文書目録が当館へ送付されると、これを基にした一次選別がスタートする。一次選別では、廃棄文書目録に記載されている限られた情報のみでの判断、いわゆるリスト上での評価選別となるため、判断に迷う場合には一次選別の段階では引き継ぐこととしている。

一次選別の結果が各実施機関に通知されると、紙媒体文書は現物が当館へ搬入される。電子文書は、各実施機関が文書管理システム上で「移管」の手続きを行うことで、当館に閲覧権限が付与され、電子文書の中身の確認が可能となる。以前は、二次選別後に当館に移管される段階で電子文書の閲覧権限が付与されていたため、文書の中身が空ファイルという事例もあったが、現在は改善されている。

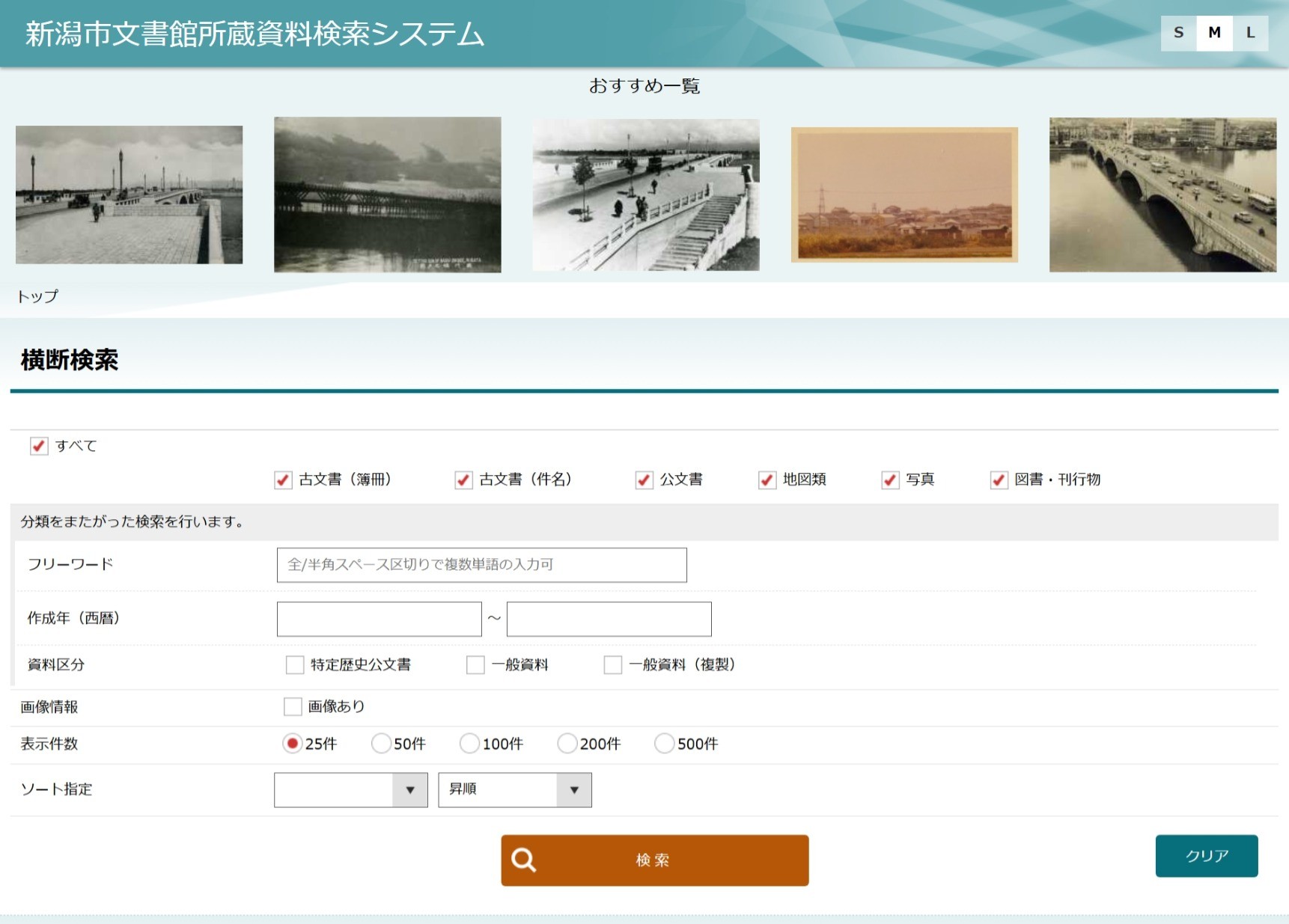

二次選別の段階で初めて文書の内容の確認が可能となり、当館職員が文書(アイテム)単位での評価選別を行う。附属機関[3]において意見聴取を行った上で、最終的に当館へ移管される文書が決定される。令和6年度の移管状況は、表3のとおりである。保存期間が満了した文書39,843件のうち、移管となったのは306件であり、すべての選別対象文書における移管の割合は約0.77%となっている。当館へ移管された特定歴史公文書については目録作成を行い、移管の翌年度に「新潟市文書館所蔵資料検索システム」(図1)において目録を公開している[4]。

4、選別基準について

当市における歴史公文書等は、「市政を検証するために後世に残すべき重要な文書」と定義されている(条例第2条)。各実施機関が保有している行政文書のうち、歴史公文書等に該当するかどうかの評価選別、すなわちレコードスケジュール設定の際の判断基準となっているのが、規則の別表(以下「規則別表」という)である[5]。また、当市ではこれまで明確な選別基準が定められなかったため、前述の条例全面施行以前の作成文書を対象とした現在の当館における評価選別においても、規則別表を選別基準としている。この規則別表の特徴と、これを基にした評価選別における実務上の課題については、以下のとおりである。

まず、規則別表は保存期間別の記載となっており、個別の文書単位での評価選別を想定して作られたものであるという点である。そのため、業務単位での体系的な判断は難しく、規則別表のどの項目にあてはまるかという視点のみから判断すると、政策などの意思決定過程を示すような文書を見落としてしまう可能性がある。

次に、保存期間が長い文書はそのまま「移管」、短い文書は「廃棄」となる傾向にあることが挙げられる。例えば、30年保存文書はすべて「移管」となっている。一方、歴史公文書等に該当する文書には、3年以上の保存期間を設定することが定められているが(規則第14条)、規則別表では3年保存文書は原則として「廃棄」となっており、「移管」となる文書が非常に限定的であるといえる。文書の保存期間によらない選別基準が必要であると考える。

また、規則別表には、主務課の文書を移管するという原則が記載されていないため、将来的に同じ内容の文書が複数移管される可能性があると考えられる。移管の重複を防ぐことのできる選別基準が必要であろう。

おわりに

以上、当市における評価選別の現状について紹介した。条例や規則の施行によって制度面では一定の整備がなされたものの、まだ多くの課題を抱えているのが現状である。他自治体の先行事例を参考としつつ、現用文書の担当課である総務課や、文書作成課である各実施機関、当館とで連携を図りながら、今後も改善を続けていくことが必要であると考える。最後に今後の課題については、以下のとおりである。

(1)選別基準について

選別基準となっている規則別表の問題点については前述のとおりであるが、当市で作成されるすべての文書に対応する選別基準となっていないため、判断に迷う事例も多い。適切な評価選別を行うためには、先行事例を参考としながら、文書作成者とアーカイブズ側の両者から見てより分かりやすい選別基準の作成が必要であると考える。

(2)電子文書について

評価選別を経て移管された電子文書についてであるが、文書管理システム導入からすでに15年以上が経過しているものの、見読性の点検や、長期保存フォーマットへの媒体変換は実施していない。これらの作業には膨大な労力が必要となるため、文書作成の時点から長期保存を見越したフォーマット選択の必要性を、各実施機関に示していくことが必要であろう。また、当市では現用文書と非現用文書を同一の文書管理システムで保存しているため、電子文書の利用提供の方法についても検討する必要がある。

〔注〕

[1] 新潟市公文書管理条例

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A803552FE&houcd=H503901010003&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj

(令和7年10月15日閲覧。以下、HPの閲覧日は同じ。)

[2] 新潟市行政文書管理規則

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A803552FE&houcd=H503902100048&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj

[3] 新潟市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会(公文書管理部会)

https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gyoseiunei/sonota/fuzokukikankonwakai/

fuzokukikan/sechikikan/somubu/somuka/shingikai/shingikai_joho.html

[4]新潟市文書館所蔵資料検索システム

https://wwwa0.musetheque.jp/niigata_bunshokan_web/

[5]前掲注2。