別府大学大学院文学研究科 針谷武志

はじめに

別府大学大学院文学研究科は、令和6(2024)年4月にアーキビスト養成プログラム(以下「プログラム」)を史学・文化財学専攻の博士前期課程を設置した。同年6月には、国立公文書館が定める「認証アーキビスト審査細則」第2条に本プログラムが追加されている。

別府大学では4年制の学部に平成16(2004)年度より「文書館専門職(アーキビスト)養成課程」を設置しており、その1期生が卒業するのにあわせて、平成20年(2008)度に大学院(当時は歴史学専攻)にアーカイブズの授業を設置したことが、大学院でのアーキビスト教育の始まりである。1期生より2名が大学院に進学し、うち1名はアーカイブズ機関で働いており、認証アーキビストとなっている(2号申請)。今回のプログラム化は、授業内容の要件などを整備して、令和6(2024)年度よりプログラムを履修した院生が1号申請できるよう制度を整えたということである。

以下では経緯や科目の概要を紹介し、今後の展望について述べてみたい。

1.大学院でのアーカイブズ教育の経緯

平成20(2008)年度当初の大学院博士前期課程の授業は以下の様なものであった(以下敬称略)。

| 特殊研究 | アーカイブズ学研究ⅠA・ⅠB | 丑木幸男 | (A前期2単位、B後期2単位) |

| 演習 | アーカイブズ学演習Ⅰ | 丑木幸男 | (通年4単位×2年) |

| テーマ研究 | アーカイブズ研究ⅠA・ⅠB | 針谷武志 | (A前期2単位、B後期2単位) |

| アーカイブズ研究ⅡA | 三輪宗弘 | (前期集中2単位) | |

| アーカイブズ研究ⅡB | 平田豊弘 | (後期集中2単位) |

すべて履修すれば20単位となり、博士前期課程要件の32単位とするためには、あと12単位6科目を、テーマ研究の史料学研究ⅠA・ⅠB、社会史研究ⅠA・B~ⅤA・B(合計24単位12科目)などから履修していた。基本的にはこの枠組みが推移した。平成26(2014)年度に、丑木幸男教授の退任にともない授業を針谷が引き継ぎ、アーカイブズ研究ⅠA・Bは休講とし(ⅡA・Bは開講)、以降この状態が続いた。また平成29年(2017)、アーカイブズ学研究ⅠA・Bの担当を針谷より平井義人に変更となった。

令和3(2021)年度に大学院改組があり、歴史学専攻と文化財学専攻を廃して、史学・文化財学専攻をたてた。実際は合併であったので、文部科学省へは届出で済んだ。その際に以下のような授業となった(単位などは前記参照)。実質は従来と同じであるが、名称の変更や担当者の入れ替え、また休講を復活した。

| 特殊研究 | アーカイブズ学研究A・B | 針谷武志 | |

| 演習 | アーカイブズ学演習 | 針谷武志 | |

| テーマ研究 | アーカイブズ研究Ⅰ | 平井義人 | (前期) |

| アーカイブズ研究Ⅱ | 三輪宗弘 | (前期集中) | |

| アーカイブズ研究Ⅲ | 平田豊弘 | (後期集中) | |

| アーカイブズ研究Ⅳ | 平井義人 | (後期) |

文部科学省に新専攻として届け出たため、完成年度まで変更ができなかった。変更できるようになってから、令和5(2023)年に国立公文書館の認証アーキビスト養成科目要件への変更検討をすすめて、令和6(2024)年度から、授業増設とシラバスの大幅な改定を行った。おもな変更はテーマ研究で、その部分のみを記す。

| アーカイブズ研究Ⅰ | 平井義人 | (前期) | |

| アーカイブズ研究Ⅱ | 三輪宗弘 | (前期集中) | |

| アーカイブズ研究Ⅲ | 早川和宏・平田豊弘 | (通年集中) | |

| アーカイブズ研究Ⅳ | 青木睦 | (前期集中) | |

| アーカイブズ研究Ⅴ | 新原俊樹 | (前期集中) |

既存の特殊研究・演習とあわせるとアーカイブズの授業は22単位となるが、「アーキビスト養成プログラム」としては、アーカイブズ学演習を外した14単位を必修とし、選択科目に史料学研究Ⅰ、文化財保存科学研究A・B、日本史研究ⅡA・B、日本史研究ⅢA・Bより1科目2単位以上の選択というカリキュラムとした。アーカイブズ学演習を外し、アーカイブズ以外の研究科目を加えたのは、アーカイブズ以外で修士論文を書く他専門の院生がこのプログラムを履修しやすくするためである。

プログラム整備前の大学院のカリキュラムを通じても、アーカイブズにかかわる人材を育成して世に送り出すことができたと自負している。その中には認証アーキビストになった者も複数いる。

2.プログラムのカリキュラム

科目名はすでに上述しているが、各授業の内容を簡単に紹介したい。選択授業については歴史学と文化財科学の授業なので割愛する。

アーカイブズ学研究A(針谷)は、主に管理論、運営論の分野で文献や論文を会読(輪読と討論)し、問題意識を修練して、院生各自の研究に反映させることを目指している。レコードマネジメントの分野も重要視している。

アーカイブズ学研究B(針谷)は、目録編制の実践力と分析力を修練することを重視し、目録編制の議論についての先行研究を身につけて、別府大学アーカイブズセンター収蔵資料(法人資料や大学史資料、地域資料)を教材にして実践研究を行う。

アーカイブズ研究Ⅰ(平井)は、アーカイブズ・ファシリティマネジメント論である。アーカイブズ機関を計画・設計、運営する場合の問題発生に対処する能力を涵養する。

アーカイブズ研究Ⅱ(三輪)は、近現代資料と国内外のアーカイブズ機関について熟知するための授業である。とくに米国国立公文書館、英国TNAについてと、熊本県の評価選別の実務について、レコードマネジメントの要素も含めて、重点的に教授している。

アーカイブズ研究Ⅲ(早川・平田)は、行政法について(早川)と、地方自治体について(平田)の授業である。基礎となる前者に重点を置いて15回中12回とし、具体的な地方自治体の例は3回の講義となっているが、より具体的な事例を教授している。

アーカイブズ研究Ⅳ(青木)は、様々な資料のコンサベーション(維持・管理・補修手当)とプリザベーション(保存マネジメント)の論理と実践の例を熟知させる授業である。実践的要素を含む。

アーカイブズ研究Ⅴ(新原)は、最新の情報工学の成果を学ぶ。AIの活用に有用なプログラミングの基礎知識も教授し、ディープラーニングなどのAIを用いたデータ分析手法、AIのレコード、アーカイブズ分野への活用方法の理解を深める。コサイン類似度による電子文書の管理手法などは特筆したい。推しの授業である。

なお、プログラムに含めなかった、アーカイブズ学研究AB(針谷)について少し補っておきたい。この授業はもちろん修士論文作成のための授業であるが、シラバスの一環に学部のアーカイブズ実習Ⅰ(地域資料整理実習)にも参加して指導する能力の涵養も含めている。また大分県公文書館の協力を得て、インターンシップを4日程度含めて、実務経験の入り口となるようにしている。

3.今後の展望 学部教育との接続

大学院博士前期課程にプログラムを設定したことで、学部教育との接続の調整の必要性が今の課題と感じている。学部の文書館専門職(アーキビスト)養成課程では一応あらかた分野を網羅するように授業を設定している。列記すると、現在以下の通りである。

基礎科目 市民生活とアーカイブズ(概論に相当、2単位)、行政法(2単位)、アーカイブズ論Ⅰ(2単位)、アーカイブズ論Ⅱ(2単位) 〔以上必修〕

記録管理科目 デジタルアーカイブズ(2単位)、アーカイブズ管理論(2単位)、レコードマネジメント論Ⅰ(2単位)、レコードマネジメント論Ⅱ(2単位) 〔以上必修〕

記録資料科目 日本史講義1(古代史料論 2単位)、日本史講義2(中世史料論 2単位)、日本史講義3(近世資料論 2単位)、世界史講義(東洋史 2単位)、世界史講義(アジア史 2単位)、世界史講義(西洋史 2単位)、法制史(2単位)、国際交渉論(2単位)、宗教史(2単位)、日本史特講1(古代史 2単位)、日本史特講2(中世史 2単位)、日本史特講3(近世史 2単位) 〔以上選択必修 4単位以上〕 日本史講義4(近現代史料論 2単位)、日本史特講4(近現代史 2単位) 〔以上必修〕

実習科目 アーカイブズ実習Ⅰ(地域資料整理実習 1単位)、アーカイブズ実習Ⅱ(公文書館実習 1単位)〔以上必修〕

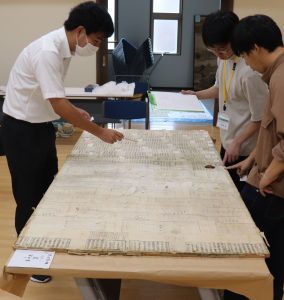

地域資料整理実習での院生と学部生

特徴としては、レコードマネジメントとデジタルアーカイブズを重視している点を挙げておきたい。民間資格との連携もとっており、前者はJARMA(日本記録情報管理振興協会)と特約して、授業講師の派遣と、記録情報管理士検定3級と2級の取得ができるようにしてある。後者は日本デジタルアーキビスト資格認定協会の養成校に別府大学がなっており、授業を通じて準デジタルアーキビスト資格の取得ができる。

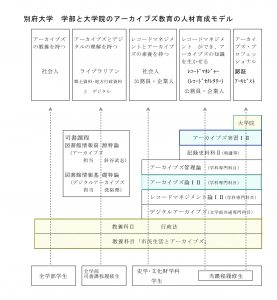

学部教育を受けた者がさらに大学院に進学して認証アーキビストを目指すように誘導したいところであるが、人材育成モデルとしては、図のようなイメージを持っている。この図の原型は『アーカイブズ学研究』5号(2006)に掲載したことがあるが、基本は変わっていない。当時に比べて大学院の部分が認証アーキビストという具体性が付与された形になった。頂点のアーキビストだけ育てるのではなく、裾野をひろく育てて、それなりの人材(理解する人、支援する人)として世にだしていくというイメージである。

課題は、大学院へ移植する部分もあるかとの検討である。たとえばレコードマネジメントの要素など、正直学部生に資格2級は難しいと感じている。もちろん大学院にふさわしいレベルが前提となるが。大学から大学院への6年教育のつもりで、今後とも検討をつづけたい。あと一点は社会人へのリカレント教育である。現在科目等履修生で、入学することなくプログラムのアーカイブズ授業を受講している方がおられる。社会に出られた方の熱意は、学部学生よりも遙かに高いものがある。こうした方々の取り込みをすすめることを検討したい。