芳賀町総合情報館

直井 祐紀枝

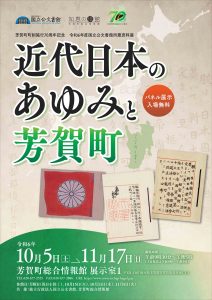

リーフレット(表面)

展示会応募の経緯

芳賀町総合情報館は、図書館・博物館・文書館の機能を持つ複合館として平成20年に開館した。令和6年である今年は開館して16年目になるが、多くの利用者には図書館と認識されているというのが現状である。展示室で企画展やテーマ展を行っているが、博物館部門の展示と分担して行っているため、大まかに総合情報館の展示と思われている印象がある。また、歴史資料を保存している施設だという認識はあっても、それを閲覧・利用できるという認識にまでは至っていないと感じていた。

館外展示会に応募したのは、当館で国立公文書館の展示会が開催できれば、当館に文書館機能があるということを知ってもらえる機会になると思ったからである。そのような動機でこれまで2回程応募したが、残念ながら落選していた。令和6年は町制施行70周年の節目ということもあり、今回、念願かなって当館での開催が実現することとなった。

打合せ

初回打合せは、令和6年3月に当館にて行った。国立公文書館の中島康比古統括公文書専門官と、本展の担当である鈴木隆春公文書専門官にご来館いただき、開催期間や会場準備・撤収のスケジュール、広報、展示の内容など様々な確認を行った。

展示の開催期間は、既に決まっていた企画展のスケジュールを考慮したこと、また11月の上旬には町のイベントである芳賀町民祭が当館前で行われるため、集客が見込めるという狙いもあり、10月から11月を希望していた。希望通りの期間で開催できることになり、当館での企画展は土曜日に始まり日曜日に終わることが多いことから、令和6年10月5日(土)から11月17日(日)までとした。

会場については、当館には2つの展示室があり、現在は展示室1を常設展示室、展示室2を企画展示室としている。常設展示室は、入って右手一面が壁と一体化した展示ケースとなっており、それ以外は壁面で構成されている。この壁付のケースは通年で博物館の考古資料を展示しており、壁面を使ってテーマ展示を行っている。展示室2は博物館部門の企画展の開催が決まっていたため、今回の資料展は展示室1の、いつもテーマ展示を行っている部分に展示することに決まった。

展示内容については応募の段階で「公文書にみる日本のあゆみ」を基本とすることを希望していたため、それをベースに、時期を明治維新期から昭和29年の芳賀町設置までとした。また、扱う地域を芳賀町に絞ってしまうと資料が限定されてしまうため、芳賀郡や栃木県にまで範囲を広げるよう要望した。その上で、国立公文書館の鈴木公文書専門官に展示の構成を決めていただき、関連する当館所蔵の資料があればいっしょに展示することになった。

その後はメールでの打ち合わせとなり、8月に展示資料の選定、9月上旬にはポスター・リーフレットができ上がった。ポスター・リーフレットの発送は、全国の公文書館や栃木県内の博物館には国立公文書館から送付したが、当館においても県内の図書館に配布した。また、当館では企画展を行う際に展示室入口にバナーを吊り下げている。今回はポスター・リーフレットのデザインデータを国立公文書館から送ってもらい、それを使って作成した。10月4日に鈴木公文書専門官に来館いただき、展示の設営作業が行われた。

|

|

| 展示室入口バナー | 展示室 |

パネル展示の内容

展示は「明治維新と芳賀」、「明治時代の日本と芳賀」、「大正時代の日本と芳賀」、「戦時下の日本と芳賀」、「戦後の日本と芳賀町の誕生」の5部構成となっており、それに加えて「記録に残る芳賀町の人物」というコーナーを設けた。

第1部「明治維新と芳賀」では、戊辰戦争と芳賀郡に係わる資料として、戊辰戦争の際に新政府軍が用いた錦旗及び軍旗の模写図である「戊辰所用錦旗及軍旗真図」、新政府の樹立と戊辰戦争の開始について書かれた「黒羽御役所御達書写」(当館寄託資料)を展示した。その他、明治4年(1871)に発布された「廃藩置県の詔」、明治9年に栃木県の一部が群馬県に移管された報告の文書、芳賀郡が設置された経緯がわかる資料も展示した。

第2部「明治時代の日本と芳賀」では最初の栃木県議会議員選挙に関する資料、栃木県の山口信治や田中正造等による国会開設を求める建白書、「大日本帝国憲法」、鉄道の敷設に関する資料等が並んだ。第1回衆議院総選挙当選者をまとめた「衆議院議員当選者調書」には、当時祖母井(うばがい)村(現芳賀町)に居を構えていた横堀三子の名前があり、来館者にも国立公文書館の資料を身近に感じてもらえたのではないだろうか。

第3部「大正時代の日本と芳賀」では日露戦争前後に全国で作られた町村是(各町村の振興計画)が取り上げられ、当館所蔵の「祖母井村実行規定」を展示した。その他、男子普通選挙が実現することとなった衆議院議員選挙法改正法律の公布原本や、それが適用された後衆議院議員選挙に当選した栃木県の藤沼正平の履歴書を展示した。

第4部「戦時下の日本と芳賀」では、現在の宇都宮市清原地区にあった宇都宮陸軍飛行学校の訓練の様子を写した「写真週報」、戦時下の国民生活に大きな影響を与えた国民貯蓄組合法の公布原本、「終戦の詔書」を紹介した。飛行学校があった清原地区は芳賀町域と隣接していて、その距離的な近さから整備の際の労働奉仕に参加する等大きなかかわりがある施設だった。「写真週報」を見た地元の方が「とても興味深い、子どものときにここの飛行機を見たことがある」と話していたのが印象に残っている。

第5部「戦後の日本と芳賀町の誕生」では、戦後に公布された日本国憲法の公布原本と地方自治法の閣議書を展示した。また、昭和28年(1953)に公布された町村合併促進法と、それを受けた昭和の大合併の中で、祖母井町・水橋村・南高根沢村が合併し、芳賀町が設置された流れがわかる資料が並んだ。この中で、当館所蔵の資料である「芳賀町建設計画」と、合併祝賀式典の写真も展示した。

「記録に残る芳賀町の人物」では芳賀町出身の植物学者・関本平八を取り上げ、関本が栃木師範学校を退職したときの資料を展示した。

関連行事と広報

今回の展示に関連して、展示室入口付近で「芳賀町のあゆみ」と題した写真パネルの展示を行った。これは応募の段階で計画をしていたもので、「近代日本のあゆみと芳賀町」展とつながるよう、芳賀町設置後の昭和29年以降の広報写真を展示した。

10月23日に国立公文書館の鎌田館長が来館され、展示を視察された。当館職員と歓談後、大関町長と共に展示をご覧いただいた。

11月2日には鈴木隆春公文書専門官によるギャラリートークを行った。11名の参加者は、資料を見ながら熱心に耳を傾けていた。

広報に関しては、町の広報誌である「広報はが」で本展の特集を組み、当館のHPやSNS(X、Instagram)でも情報発信を行った。鎌田館長が来館された際には「下野新聞」の取材があり、翌日記事が掲載された。地域情報誌「もおか新聞plus」にも展示会の記事が掲載された。

|

|

| 展示視察(10月23日) | ギャラリートーク(11月2日) |

展示を終えて

展示期間中の来場者数は37日間で1,484人だった。町民祭や小学校の施設見学の時期と重なったことが、来場者数を増やした要因だと思われる。また、図書館の利用者や、隣の展示室2で開催していた博物館の企画展を見に来た人が、展示室1にも足を運んだというケースが多く散見された。これは複合館の利点の一つであると思う。念願かなっての共催展ということで、広報活動、情報発信にも力を入れたことで、町内外からの来館に繋がった。本展をきっかけに、当館に文書館機能があることを知ったという声も聞かれた。文書館について知ってもらう一歩となれたことで、今後の文書館事業に繋がっていくと感じている。引続き、情報発信に努めていきたい。

終わりに

最後に、町制施行70周年という記念すべき年にこのような機会を与えてくださった国立公文書館の皆様に心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。