栃木県立小山高等学校

教諭 西村陽子

はじめに

私は、現在、高等学校教諭として栃木県立小山高等学校に勤務しています。教員として採用されたあと、学校勤務を経て、平成25年に栃木県立文書館(以下、「文書館」と略)に異動となりました。そして、文書館在職中の令和2年度に認証アーキビストの認証を受けました。文書館では職員が多くはないため、主担当以外にも幅広く業務にかかわることになります。私は、公文書担当として知事部局や教育委員会事務局文書の移管・整理・保存・利用に関する業務のほか、展示・講座等にもかかわってきました。現在は、学校勤務のため、文書館時代とは大きく業務が変わり、教科指導や校務分掌の係、そして担任としての業務が中心となっています。しかし、普及に関することは学校においても行えるため、今できることを考え、取り組んでいます。したがって、本稿では、普及を中心に文書館と現在の取組について述べたいと思います。

1 文書館における取組

文書館の特色の一つに学校支援事業があります。特に、歴史資料を学校に持参して担当教員とチームティーチングで授業を行う授業支援事業は、歴代職員が積み重ねたノウハウや実績が豊富にあります[1]。文書館の学校支援事業は平成16年度から始まり、『学校教材史料集』(第1号~第10号)において、様々な資料の解説及び授業展開例を紹介しています[2]。そして、これ以外でも、依頼者の要望に応じて資料の活用方法を提案しています。また、この事業では、教員の負担を少なくするため、派遣依頼等の手続きを不要とし、授業実施にあたっては電話・FAXで事前に細かく打ち合わせをして、お互いが不安なくスムーズに授業に臨めるようにしています。

私も在職中は授業支援事業で県内の学校を訪問しました。小学校を訪問する機会も多く、小学生でもかなり文字を解読する力があることなど、自分として勉強になる点がたくさんありました。文書館では、この事業を多くの学校、教員に周知するため、学校への案内送付、研修等の場での案内のほか、教材開発ワークショップを行っています。このワークショップでは、文書館職員が参加教員の希望に沿って探した歴史資料を紹介しています。また、歴史資料だけでなく参考文献等も紹介し、参加した教員が地域の歴史を多角的な視点でとらえることができるよう心掛けています。これまで、授業支援事業や教材開発ワークショップには、校種を問わず多くの教員が熱心に取り組んできました。しかし、学校や教員に十分に周知されているとは言い切れない状況のため、どのようにしたらこれらの事業を広められるかという点が課題でした。

2 学校における取組

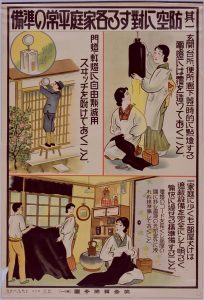

現在、私は地理歴史・公民科の教員として教壇に立っています。専門は日本史で、日本史探究のほか公共を担当し、昨年度は歴史総合も担当していました。日本史探究では、歴史資料について、デジタル化された資料の活用が求められています[3]。学校では教室に電子黒板が設置されているので、教室で資料を投影することができます。デジタル化された資料については、国立公文書館をはじめ多くの公文書館で資料の公開が進んでいます。私も、教材研究で国立公文書館のデジタル展示やデジタルアーカイブを参照することがあります。日本史探究では戦争中の国民生活についてふれますが、デジタルアーカイブの「防空図解」中の「防空に対する各家庭平常の準備 其の1」[4] を用いたことがありました。授業では、戦争の国民生活への影響を考察するため、この資料を投影し、「なぜ、電燈に覆いをかけているのか」と生徒に問いかけ、理由を考えさせました。これは一つの活用事例ですが、特にポスターのような資料は関心をもって見る生徒も多く、考察することを目的とした場面では効果的です。ただし、資料を用いる際には、注目してほしい部分を読み上げる、資料について説明するなど、生徒が資料を読めるように(理解できるように)教員が補う必要があります。

また、資料は提示するだけでなく、資料の内容をわかりやすく図示する、資料(参考文献)からわかることを口頭で紹介するといった方法をとることができます。例えば、明治期の栃木県の成立過程や、地租改正で現地の有力者が中心となって土地調査等を進めたこと、彼らが苦労したことなどを図や口頭で紹介しました。地域を踏まえて歴史をとらえるためには、地域の歴史資料の活用が重要になります。私は、文書館在職中に展示・講座・授業支援事業等をとおして様々な知見を得ることができました。今、それらを授業に活かすため、試行錯誤しながら教材研究に取り組んでいます。

さらに、授業で歴史資料を扱う際には、公文書館について説明しています。博物館や図書館と比べると、公文書館についてイメージできる生徒は多くはありません。現在、残されている歴史資料は先人たちが大切に保存してきたこと、公文書館ではそれらの資料を整理、保存し、利用できることを説明しています。そして、先人たちが残してきた1点1点の資料をもとに研究が行われ、教科書の内容がまとめられていることなどにもふれ、資料保存への理解が深まるよう努めています。

そして、授業以外の面においても公文書館への理解を深める取組を行っています。私は、歴史研究同好会の顧問をしており、活動の一つとして、毎年夏休みに施設見学を行っています。文書館見学を実施したのは令和4年が最初です。前顧問から、どこか見学するのによい施設はないかという相談を受けた際に、文書館を提案しました。その後、私が顧問を引き継ぎ、昨年、2回目の見学をしました。見学では、文書館職員の方から施設や展示について丁寧に説明をしていただき、うれしそうにしていた生徒や「資料を直接見るなど、貴重な体験をすることができた」と述べた生徒もいました。なかには、将来、歴史の研究をしていきたいと考えている生徒もいます。公文書館の活用を踏まえて進路指導をすることができるのも、文書館勤務という貴重な経験をすることができたからだと思っています。

文書館時代は、どのようにしたら授業支援事業を広められるかということを課題の一つとしていました。現在は、自ら公文書館の資料を授業の中で活用するだけでなく、『学校教材史料集』の内容を同僚に紹介することもしています。小さなことでも、公文書館と学校をつなぐ役割を果たせるよう心掛けています。

おわりに

文書館に勤務していた時、小学生の時に受けた授業(文書館職員が実物の歴史資料を持参して行った授業支援事業)を今でも覚えているという方の話を聞いたことがあります。文書館職員が授業に関わったのは数十分のことですが、大人になってからもそのことを覚えているということに感銘を受けたことを覚えています。教育の成果はすぐに表れるものばかりではないため、公文書館における普及事業は長い目で見ることが必要だと考えています。とくに、将来を担う子どもたちには、記憶に残るような取組が大切ではないかと考えます。歴史資料を残していくことの必要性、公文書館の果たす役割を理解する子どもたちが増え、公文書館が人々にとって身近な存在になることができるよう、今後も学校という場でできることを考え、実行していきたいと思います。

[注]

[1]山本訓志「栃木県立文書館開館30周年を迎えて」(国立公文書館『アーカイブズ 第60号』、平成28年)

(https://www.archives.go.jp/publication/archives/no060/4842)

[2]栃木県立文書館「学校教材史料集」

(https://www.pref.tochigi.lg.jp/m58/education/bunka/monjyokan/1183000766153.html)

授業支援事業実績及び授業例については、以下を参照

栃木県立文書館「学校支援事業」

(https://www.pref.tochigi.lg.jp/m58/education/bunka/monjyokan/1183088982641.html)

[3]文部科学省「高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 地理歴史編」(平成30年7月(令和3年8月一部改訂))

(https://www.mext.go.jp/content/20220802-mxt_kyoiku02-100002620_03.pdf)

[4]「第三図 防空に対する各家庭平常の準備(其の一)」(国立公文書館、昭46総00177100)

(https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F0000000000000558171&ID=M0000000000000384012&TYPE=large)