八潮市立資料館

柴田 愛

はじめに

「アーキビストに関心はありますか?」大学院進学のための面接試験で、面接官の先生からこのような質問があったことを覚えています。当時はまだアーキビストについて漠然としか思い描いていませんでしたが、その後多くの方のご協力もあり、様々な業務に携わって知識を深めることができたことで、令和6年1月にアーキビストの認証を受けました。おそらく面接試験を受けていた大学生の頃の私は、大変驚くのではないでしょうか。

学生時代より公文書館等の資料保存施設に出向いて調査をしていたことから、アーカイブズという言葉はとても身近な存在でした。そして平成28年に八潮市立資料館の臨時職員に採用され、平成30年には八潮市役所へ入庁し文化財保護課(資料館)へ配属されたことで、職員としての実務経験からアーカイブズの知識をより深められる機会となったと考えています。

現在私が勤めている八潮市立資料館(以下、「館」)は、その前身となる市史編さん係(昭和50年4月~)が収集した資料を適切に保存し、利用に供することを目的として平成元年11月に開館しました。開館当初より博物館としての機能のほか、地域資料の収集、整理、保存と活用を図るために公文書館および文化財センター的性格を併せ持つ複合施設であることが一つの特徴ともいえます[1]。

ここでは館においてこれまで私が携わってきた業務を紹介し、市町村レベルの公文書館(以下、「地域公文書館」)のアーキビストの役割について、今後の展望を述べていきたいと思います。

1 歴史公文書の整理と収集

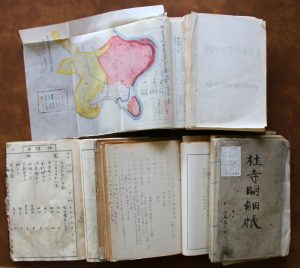

館には歴史公文書として、旧役場文書とフォルダーが大部分を占めて収蔵されています。旧役場文書とは明治時代以降の村・町役場で作成された公文書で、市史編さん事業の際に収集したものを指します。またフォルダーは、ファイリングシステム導入後に収集したもので、ここには市役所の各課から移管してきた歴史公文書も含まれており、現在も増加傾向にあります。

私が臨時職員の時に、公文書館業務として初めにおこなったのは旧役場文書の件名目録の作成でした。旧役場文書は、多いものだと100点以上にもなる公文書が一つの簿冊として綴られた史料群です。当初は簿冊に綴られている公文書一点ごとの情報(件名)が少なかったことから、レファレンスや展示利用として探し出す際に手間がかかっていました。そこで私を含めた多くの職員により、旧役場文書の件名目録の作成を実施することになりました。この作業で件名ごとに簿冊の中身を検索することが可能となり、さらにその後のデジタルアーカイブ等の構築にも役立ちました。

常勤職員となってからは、歴史公文書の評価選別や移管、文書担当課との調整をおこないました。本庁舎から館への歴史公文書移管の流れとしては、毎年、保存期間が満了した廃棄文書のリストが文書担当課より提供されます。そのリストを元に収集対象の文書を絞り込み、廃棄文書群の中から対象文書を抜き取る一次評価選別をおこないます。そして収集した文書を再度精査する二次評価選別を実施し、歴史公文書として館で保存するかどうかを決定します[2]。歴史公文書の移管に関わる業務に携われたことは、その現状を知ることができただけでなく、歴史公文書の保存・管理について実務経験から学ぶことのできる貴重な機会となりました。

2 展示や講座の実施

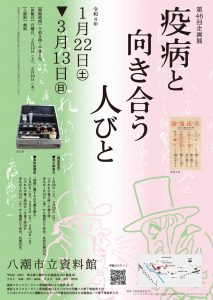

館では歴史公文書のほか、多くの地域資料を企画展や各種講座等で展示・活用しています。近年私が担当した企画展のなかで、特に多種多様な資料を取り上げた展示として、第46回企画展「疫病と向き合う人びと」(令和4年1月22日~3月13日)があります。本企画展は新型コロナウイルス感染症の蔓延から約2年が経った頃に実施し、過去から現在に至るまで流行した疫病(伝染病)について、それらに対応してきた人びとの行動を取り上げました。歴史公文書や個人の家で収蔵されていた古文書等多くの資料を通して、「市域における疫病の歴史」の全体像を来館者へ伝える展示となったと考えています。

また本企画展では、コロナ禍で作成されたポスターや動画、感染症対策を実施している写真等の資料を幅広く収集し、その一部を展示しました。過去だけでなく今現在起きていることについても資料を収集し展示したことで、資料を保存し後世へ残すことの意味を強調できたものと考えます。

3 デジタルアーカイブの導入

館では令和3年3月より「八潮市立資料館デジタルアーカイブ」[3]の運用を開始しました。このシステムでは館が収蔵する歴史公文書・古文書・写真資料の目録情報をキーワード検索することができ、さらにその一部の画像を閲覧することが可能です。私は、同システム導入の際に取りまとめをおこないました。

デジタルアーカイブについては、一般利用者用の資料検索システムを有していないことで、外部からの利用が困難であったこと、そして以前から進めてきた旧役場文書約7,000簿冊の件名目録作業が大きく進んでいたということに鑑み、導入が検討され始めました。当初は他館の事例を参考にしながら、館の状況にあったシステムの検討がなされましたが、導入に際しては十分な準備を経たうえで実施すべきとの声があり、実際の同システムの導入には慎重な姿勢でした。

しかし、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、外出自粛が推奨されたことで、当館も令和2年3月より約3か月間臨時休館となり、利用者による資料の閲覧ができないという状況が続きました。これが契機となり、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、デジタルアーカイブシステムの導入に向けて本格的な準備を進める運びとなりました。導入の際には利用者の検索のしやすさや目的の資料へのアクセスのしやすさを考慮した目録の作成、閲覧制限等課題がありましたが、担当する職員で何度も話し合いを重ね公開に至りました。また、より多くの方々に館の資料を知っていただけるように、国立公文書館デジタルアーカイブとの横断検索による連携や、企画展のテーマに関連する資料の公開等をおこない、現在も継続して運用しています。

デジタルアーカイブの導入は資料を外部に公開するに至っただけでなく、これまで作成してきた目録を再度見直す機会にもなり、より資料の管理体制の充実を図ることができたと考えています。

「八潮市立資料館デジタルアーカイブ」トップページ

https://www.i-repository.net/il/meta_pub/G0000748yashiooudan

おわりに

このように歴史公文書等の収集、保存、利用等の業務に携われたことで、地域公文書館における取り組みを一層実感することとなりました。もちろんこれらの業務を通して課題が生じることもありましたが、その際には職員で話し合いながら業務を進めています。

最後に地域公文書館におけるアーキビストの役割について、今後の展望と私見を述べたいと思います。地域公文書館にとって、地域の歴史を保存し、後世に残して伝えていくことは、大きな使命であると考えています。また地域の歴史を把握するには、歴史公文書を含め個人の家に残る古文書等、地域に残る資料全体を見ていくことも必要となります。特に、地域の歴史を市民へ伝える役割を果たす企画展実施の際に、その必要性を感じることが多くあります。企画展を実施する際には、地域に残る様々な資料を用いてあらゆる角度から見ていかなければ、地域の歴史を正しく解説することはできません。地域公文書館のアーキビストにとって、地域に残る資料の全体像を把握し、適切な保存管理を図っていくことは、より重要な役割となるのではないかと考えます。私自身未熟な点はありますが、地域公文書館のアーキビストとしてその役割を果たせていけるよう、今後も研鑽を積んでいきたいと思います。

〔注〕

[1]「八潮市立資料館基本構想」『八潮市立資料館概要』平成8年度、1996

[2]歴史公文書の移管ほか館の活動については、髙山治「八潮市立資料館の活動」『アーカイブズ』第43号、2011を参照。

[3]詳しくは、拙稿「地域資料館におけるデジタルアーカイブの導入と課題―八潮市立資料館を中心に―」『淑徳大学人文学部研究論集』第8号、2023を参照。