国立公文書館 統括公文書専門官室

上席公文書専門官 永江由紀子

公文書専門官 平野はな子

はじめに

令和11年度末を目標とする新館開館[1]を見据え、国立公文書館(以下「当館」という。)では、令和6年度、統括公文書専門官室に学習支援担当を新設した。また、「令和6年度 独立行政法人国立公文書館年度目標」では、「各種見学の受入れ等利用者層の拡大に向けた取組を行うとともに、児童・生徒等には公文書等に触れる機会を通じて、我が国の歴史に親しみ学べる場を提供すること」[2]と定められている。

教育の場でも、「高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 地理歴史編」[3]において、公文書館等によってデジタル化された資料の積極的な活用や、調査・見学を取り入れることが推進されている。

今回、学習支援担当では、学校法人市川学園市川高等学校(以下「市川高校」という。)からの依頼[4]を受け、高校1年生を対象に、令和6年6月26日(水)に出前授業、7月16日(火)に館内見学を実施した。本稿では、これらの取組について報告する。

1.出前授業

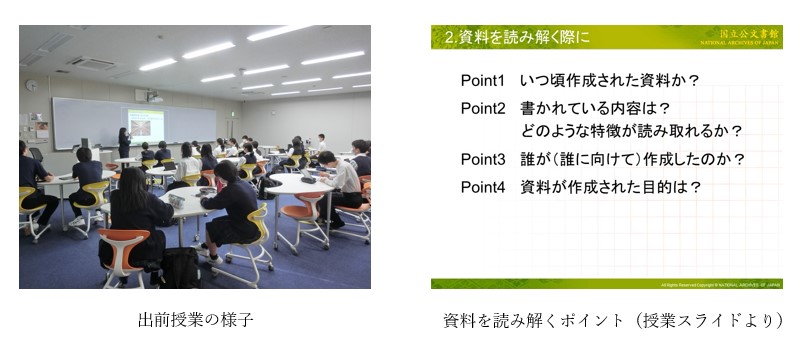

出前授業は、令和6年6月26日(水)に、当館職員が市川高校に出向いて実施した。これに先立ち、市川高校の教員と複数回にわたってメール等で打合せを行った。

授業では、資料に書かれた内容を実際に読み解く体験を重視するため、「国立公文書館デジタルアーカイブ」[5]に掲載されている「全国主要都市戦災概況図」(請求番号:昭46総00176100)[6]をメイン資料として用いた。本資料を選定した理由として、①「船橋」の概況図に現在の市川高校がある地域(生徒たちにとって身近な場所)が含まれていること、②全国複数の都市の比較を通じて、各概況図に見られる特色・違いを、生徒個人またはグループワークを通じて引き出せること、③概況図だけではなく、本図が作成された経緯が文章で残されていること、などがあげられる。

出前授業の概要は、以下の通り。

| 【日時】 | 令和6年6月26日(水)15:20~17:00 |

| 【場所】 | 市川学園市川高等学校 ALICEルーム(視聴覚室) |

| 【参加者数】 | 市川高校1年生25名(教員3名同席) |

| 【授業内容】 | 1.「全国主要都市戦災概況図」を用い、最初は資料名を伏せて、何の記録であるか生徒が読み解く。 |

| 2.個人作業として、3~5都市の戦災概況図を比較。 その後、グループで共有し、共通点や相違点を議論・発表。 |

|

| 3.本図が作成された経緯について言及している「前言」原文を読む。 |

生徒たちの多くは、これまで当館との接点がほとんどないと思われた[7]ので、授業内容に入る前に、当館の概要(所蔵資料数、アーキビストの仕事等)について簡単に紹介した。アンケート結果[8]から、この概要紹介が生徒の興味を引いたことがわかり、後述の通り、館内見学時にもアーキビストに関する補足説明を行った。

授業は、次の3つのパートで構成した。

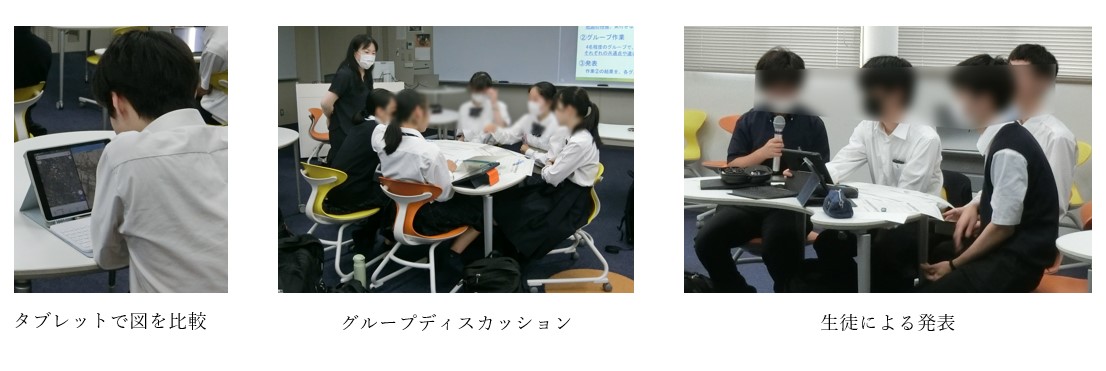

第1パートでは、謎解きの要素を取り入れて授業を開始した。具体的には、「全国主要都市戦災概況図」の資料名や作成年を伝えず、船橋の概況図(以下、概況図のことを「図」という。)のみを表示し、ここから何が分かるか生徒自身に読み解くよう促した。図中に「昭和20年」の表示があることから、すぐに戦争に関する事柄と結び付けられた生徒もいた。また、図に記載された空襲被害地を、現代のGoogle マップと重ね合わせて、その場所を特定する作業も行った。

第2パートでは、地域を船橋から全国に広げ、約130都市分が存在する「全国主要都市戦災概況図」の中から、生徒に任意で3~5点の都市を選んでもらい、当該図に見られる特徴を個人で書き出す作業を行った。その後、5名程度のグループに分かれ、お互いが見つけた特徴(各都市に見られる共通点や相違点)を話し合い、グループの代表に発表してもらった。生徒からは、人口が多い都市の空襲被害が大きい、造船所など軍事関係施設が狙われているといった、図に記載された被害状況に対する気付きが多く寄せられた一方で、図によって縮尺や被害状況の記載精度が異なる等、図の形態に着目した生徒もいた。

第3パートでは、授業のまとめとして、この図が誰によって(誰に対して)、どのような目的で作成されたものかを、「全国主要都市戦災概況図」に記載された「前言」から読み解いた。資料の書き下し文を配付したうえで現代語訳や、復員・引揚げ等の用語を補足するなど、限られた時間を有効に活用した。

今回の授業は、導入として船橋の戦災概況図をとりあげ、さらに日本各地に広げ、最後は「全国主要都市戦災概況図」の作成経緯や目的、その使われ方を明かす、という流れで構成した。生徒からは、「1枚の地図から始まる謎解きで、公文書はただ情報の羅列だけではなく、作成の目的など人の『思い』も垣間見ることができ、感嘆させられた。公文書はおもしろい!」という感想も寄せられた。

2.館内見学

館内見学は、令和6年7月16日(火)に、国立公文書館東京本館にて開催した。学校での出前授業と当館の館内見学を組み合わせた学校連携は初めての試みであったため、出前授業での学習と、館内見学で得られるリアルな体験を関連付けることで、生徒の深い学びや幅広い興味関心に繋がるような館内見学のプログラム構成とした。

館内見学の概要は、以下の通り。

| 【日時】 | 令和6年7月16日(火)9:30~12:00 |

| 【場所】 | 国立公文書館東京本館 |

| 【参加者数】 | 市川高校1年生41名(教員3名同席) |

| 【実施内容】 | 1.館の施設見学〈閲覧室・修復室・書庫・展示室(基本展示) |

| 2.特定歴史公文書等の利用方法・原本の取り扱い方・資料保存の説明 | |

| 3.閲覧体験 | |

| 4.広報誌の紹介、質問への回答、アンケートの実施 | |

| 【事前学習】 | 国立公文書館紹介映像の視聴 |

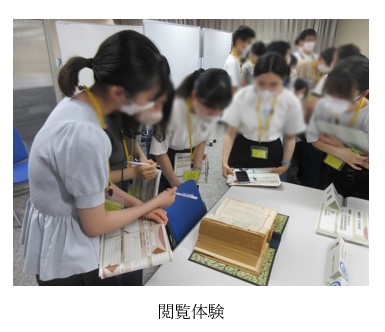

実施内容は主に4つとし、施設見学から始め、特定歴史公文書等の利用や保存に関する理解を深めた上で閲覧体験を行うことで、生徒自身が館所蔵資料を活用する足掛かりを得られるように配慮した。また、通常のバックヤードツアー[9]では、館の概要や業務内容を伝えるため、ツアー冒頭で「国立公文書館紹介映像」[10]を視聴する時間を設けているが、今回の見学は、出前学習で経験できないリアルな体験に重きを置き、映像の視聴は事前学習とすることで、学習効果を高めた。

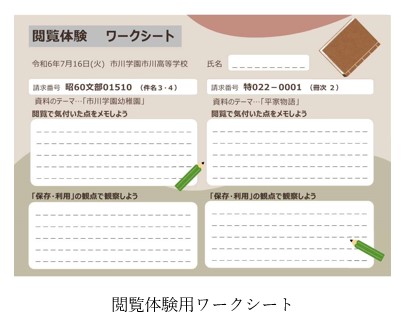

当日は、保存と利用の現場である閲覧室・修復室・書庫・基本展示の見学に加え、閲覧室における特定歴史公文書等の利用方法や、原本の取り扱い方、資料保存について説明する時間を設けた後、出前授業で取り扱った資料を中心とした閲覧体験を実施した。特に、出前授業で取り上げた「全国主要都市戦災概況図」(請求番号:昭46総00176100)の中でも、市川高校が含まれる「船橋」と「目次」の原本を実際に観察することは、生徒の習熟度を高める上で重要な役割を担った。その他、出前授業の内容に関連する資料のほか、出前授業後に実施したアンケート[11]で、生徒の興味関心が高かった「紫式部日記」(請求番号:216-0002)や「平家物語」(請求番号:特022-0001)などの平安文学に関する資料、社会科の授業で取り扱う岩倉使節団に関する資料、市川学園にまつわる資料なども選定することで、生徒の興味関心が広がる要素を取り入れた。また、これら全ての資料を閲覧体験できるよう、4つに班を分け、ローテーションにより効率良い閲覧を促した。その他、資料内容だけでなく、資料保存と利用の観点で資料の素材や形態にも着目してもらい、原本を閲覧することで気付く内容を、ワークシート[12]へ記入する新たな試みを行った。出前授業でのデジタルアーカイブを使った画像閲覧とは異なり、違った視点から原本を閲覧する機会とした。

最後に、閲覧した資料について記載のある広報誌『国立公文書館ニュース』第15号の紹介や、出前授業後のアンケートで寄せられた質問への回答をまとめた資料を配布することで、生徒の学びが継続するように工夫した。「どうして公文書館の職員になりたいと思ったのか。」「職員の方々は具体的にどのような仕事をされているのか。」といった業務等に対する質問も寄せられたことから、これらに対する館職員の回答を掲載し、アーキビストの仕事の一端を紹介した。館内見学後のアンケートには、「資料を見て、触って、感想を言い合えたのがおもしろかった。」「厳重に資料を保管するためにしている工夫の多さに驚かされた。」といった声があった。

|

|

おわりに

市川高校との連携(出前授業・館内見学)を通じて、参加した高校生から「公文書に対する堅苦しいイメージが変わった」「探究学習でも公文書を使ってみたい」といった、今後の資料活用に対する前向きな感想が得られた。あわせて、「アーキビストになるにはどうしたら良いか」「国立公文書館で働く楽しさや、やりがいについて聞きたい」など、当館業務やアーキビストの存在に興味を示す声が寄せられたことにも注目したい。

今回は高校1年生を対象とした学校連携であったが、他学年や中学生など対象が異なると、求められる内容も変化する。デジタルアーカイブの検索や閲覧室の利用等、学習者が様々な場面で当館を利用できるよう促し、興味・関心を満たす複数のプログラムを整えられるよう、今後も学校との連携を深めながら、新しい学習支援の検討に努めたい。

謝辞

今回の学校連携にあたり、市川高校の先生方とは複数回にわたる事前調整を重ね、出前授業の内容等に関する多くのご助言をいただきました。また、出前授業・館内見学にご参加いただいた生徒の皆様は、議論や発表、閲覧体験に積極的に関わってくださいました。ご関係の皆様に、心よりお礼申し上げます。

[注]

[1]「国立公文書館の機能・施設の在り方に関する基本構想」(平成28年3月31日)において、当館に求められる機能のひとつに展示・学習機能があり、今後の展望として「学校教育との連携による学習活動の積極的展開」が掲げられている。

https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/shinkan/pdf/kousou_honbun.pdf(アクセス日:令和6年11月15日。以下、本稿注に記載するURLのアクセス日は同じ。)

[2]https://www.archives.go.jp/information/pdf/nendomokuhyou_r6.pdf

[3]https://www.mext.go.jp/content/20220802-mxt_kyoiku02-100002620_03.pdf

[4]市川高校から、生徒に資料の原本に触れ、読解する経験をさせたいという依頼を受け、当館がオリジナルのプランを作成した。

[5]https://www.digital.archives.go.jp/

[6]昭和20(1945)年12月、戦災の概況を復員帰還者に知らせるために、第一復員省資料課によって作成されたもの。https://www.digital.archives.go.jp/DAS/pickup/view/category/categoryArchives/0200000000/0203000000/00

[7]アンケート結果によると、当館について「今回初めて知った」生徒の割合が最も多く76%、次いで「名前は知っていた」生徒が20%であった。

[8]授業で最も興味を持った内容として、当館概要紹介をあげた生徒は24%であった。

[9]団体を対象とした事前申込制の館内見学。東京本館では、国立公文書館紹介映像を視聴後、閲覧室・修復室・書庫・基本展示会場を1時間程度で案内している。

https://www.archives.go.jp/about/activity/application_tour.html#ex03

[10]国立公文書館紹介映像には、「一般来館者用」と「講演等業務用」の2種類がある。申込団体に合わせて、どちらかを放映した後、館内施設を案内している。

https://www.archives.go.jp/about/movie/index.html

[11]アンケートは出前授業と館内見学終了時の2回実施した。出前授業後に配布したアンケートの設問には、生徒の関心が高い時代や、歴史上の人物を把握できるように記述式を含め、集計結果をもとに、閲覧体験で関連する原本に触れられるようにした。

[12] ワークシートは、各資料の内容や保存状態を記録する用紙で、生徒が閲覧をしながら記入できるように配布したもの。今回の閲覧体験では、グループ内で生徒同士が対話することで、生徒に主体的な学びを喚起し、限られた時間で理解を深められるよう、ワークシートを導入した。