宮間純一

(中央大学大学院文学研究科)

はじめに

中央大学大学院文学研究科は、2022年4月、アーキビスト養成プログラム(以下、「プログラム」)を博士課程前期課程(以下、「前期課程」)に設置した。2023年6月には、国立公文書館が定める「認証アーキビスト審査細則」第2条にプログラムが追加されている。

これにより、プログラムの修了生は、認証アーキビストに求められる3つの要件のうち「知識・技能等」を満たすと認められることになった。また、その後はじまった准認証アーキビストに認定されるようになっている。

この小稿では、プログラムの概要を紹介したい。

1 設置の経緯

2020年度以降、文学研究科全体の改革を進める中で、プログラムの構想がもちあがった。プログラムの設置準備にかかわった私は、同年度から国立公文書館のアーキビスト認証制度が開始したことをもちろん意識はしていた。だが、制度への対応がプログラム設置の目的のすべてではなかった。すでに、文学研究科に置かれていたアーカイブズ関連の科目を体系化し、院生の学修成果を可視化することが主なねらいであった。

プログラムを短期間で整備できたのは、アーキビスト養成のための教育を行ってきた実績があったことによる。文学研究科日本史学専攻に所属する日本近世史・近代史を専門とする歴代の専任教員は、アーカイブズ学/記録史料学に高い関心をもってきた。そのことが教育の内容にも反映されてきたのである。そのため、文書館などのアーカイブズ関連機関で活躍している修了生も多い。

シラバスを頼りにさかのぼってみると、2007年度に行われたカリキュラム改編にともない、日本史学専攻では前期課程の科目として「記録史料学研究」を設けている。この時に、文学部でも「日本史特講」という科目でアーカイブズ学に関する講義が開始された(のちに「記録史料学」と改称)。さらに、2014年度には総合教育科目群に「アーカイブズ概論」が設置されている。

これに加えて、国文学研究資料館が主催するアーカイブズ・カレッジ(旧史料管理学研修会、長期コース、以下「カレッジ」)とも長年にわたって連携してきた。日本史学専攻の「史料管理学研究」(前期課程)・「史料学特殊研究」(博士課程後期課程)では、事前指導・事後指導を実施し、毎年カレッジに院生を派遣している。

このような従来の取り組みを基盤としながら、アーキビスト認証制度にも対応可能なアーキビスト養成課程としてプログラムを設置することになった。

2 2022年度のカリキュラム

プログラムは、2023年度以降の改正・充実を前提として2022年度より運用を開始した。カリキュラムは、日本史学専攻と社会情報学専攻の既存の科目を生かして構成したが、専攻にとらわれず、前期課程の院生はだれでも履修可能とした。さらには、文学研究科だけではなく他の研究科の院生も履修できる設計とした。修了者には、修士の学位記とは別に、文学研究科委員長よりプログラムの修了証が発行される。

まず、日本史学専攻の科目である前掲の「史料管理学研究」(4単位)を必修とした。これに加えて、同専攻の「記録史料学研究A・B」(各2単位)および社会情報学専攻の「図書館情報学特講A・B」(各2単位)、「記録管理学特講A・B」(各2単位)、共通科目の「インターンシップ(アーキビスト実務研修)」(2単位)の中から8単位以上を取得することを修了の要件とした。

社会情報学専攻の科目のうち、「図書館情報学特講A・B」を採用したのは、プログラムが記録資料も扱う図書館との親和性が高く、かつ文書館の類縁機関における記録の扱いを学ぶことで履修者の知見を広げられるからである(「記録管理学特講A・B」に関しては後述)。

このカリキュラムの特徴は3点ある。

1つ目は、カレッジをカリキュラムに組み込んだことである。前述のとおり、文学研究科にはカレッジとの連携を深めることで、アーカイブズの世界に人材を輩出してきた歴史がある。この関係を発展させることを念頭において、カリキュラムを組んだ。

2つ目は、研究科や専攻の垣根を越えたプログラムにしたことである。中央大学大学院には8の研究科があり、さらに文学研究科には13の専攻が存在する。大学院では教員も院生も専門性を極める指向が高いため、専門領域を越えた学びの機会は多いとはいえないが、そうした枠を取り払ったことにプログラムの特徴がある。

3つ目は、インターンシップ科目を新設したことである。既存の科目は、カレッジを除けば座学が中心であり、アーキビストに必要な実践力を身につける場を欠いていた。中央大学の所在地である八王子市の公文書管理課の全面的な協力により、公文書管理の現場で実務にふれる機会を設けることができた。

※八王子市インターンシップ実施報告(中央大学ホームページ)

https://www.chuo-u.ac.jp/academics/graduateschool/news/2022/10/62536/

3 2023年度以降のカリキュラム

しかしながら、国立公文書館の担当者に相談する中で、2022年度のカリキュラムはカレッジに依存していることが問題として認識されるようになり、中央大学大学院として独立したプログラムを設計すべきという結論にいたった。

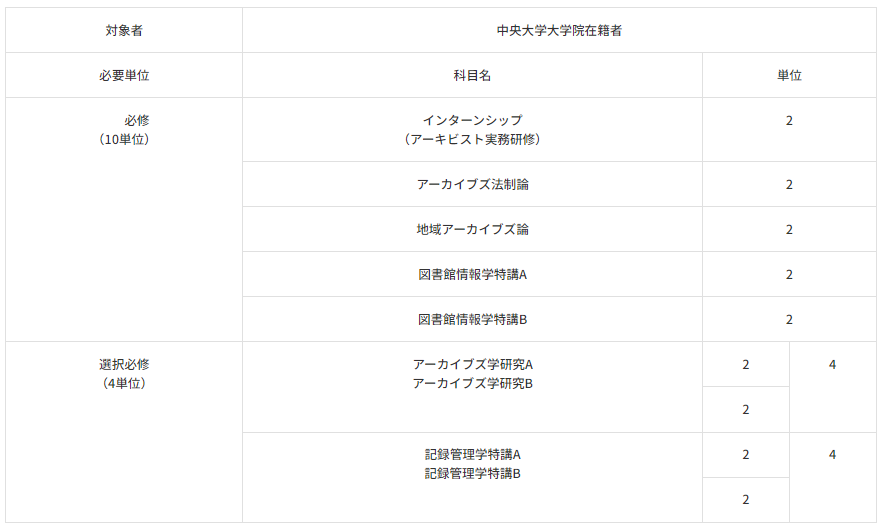

そこで、プログラムの見直しをはかり、大きな変更を加えることにした。まず、「インターンシップ(アーキビスト実務研修)」、「図書館情報学特講A・B」を必修科目とした。次に、「アーカイブズ法制論」(2単位)、「地域アーカイブズ論」(2単位)を新設し、これらも必修科目とした。「アーカイブズ法制論」では、行政法の専門家および国立公文書館の専門職を招き、アーカイブズ関連法および法の運用に関する教育を実施している。また、地域に残されたアーカイブズの保存・管理・利用について学ぶための「地域アーカイブズ論」も設けた。

さらに、「記録史料学研究A・B」を「アーカイブズ学研究A・B」と改称し、「記録管理学特講A・B」との選択必修科目として位置づけ直した。選択必修科目というかたちをとったのは、院生の履修保障のためである。この2科目は置かれている専攻や担当教員は異なるが、アーカイブズ学の基礎を学ぶ重要な科目である。そのため、1年次に他の授業との兼ね合いで履修できない院生が発生しないように、異なるコマ位置に配置して選択できるようにした。

このようにカリキュラムを再編成し、必修科目10単位と選択必修科目4単位の合計14単位を取得した院生に修了証を発行することとした。以上の改編によって、プログラムは「認証アーキビスト審査細則」第2条に加えられることになった。なお、修了生にはオープンバッヂを交付できるようにしたことも変更点である。

図1 オープンバッヂ

上記のように、カレッジとプログラムは結果的に分離することになったが、「史料管理学研究」を廃止したわけではない。院生は、プログラムかカレッジのいずれかを、教育内容、研究計画にあわせて選択できるようにしている。また、院生の負担は大きくなるが、両方とも履修することも制度上は可能である。カレッジとプログラムの接続については、いまだ課題として残っているが、よりよい連携のあり方を模索する方向で検討を重ねている。

※アーキビストを目指す方へ(中央大学ホームページ)

https://sites.google.com/g.chuo-u.ac.jp/graduateschools-nyusikouhou/home/007

むすびにかえて

プログラムは、まだ誕生したばかりであり未完である。成果や課題が見えてくるのもこれからである。また、日本の学界全体としても、アーキビストの養成に関する議論が成熟しているとは言いがたい状況であり、各大学院等の教員による共同研究や意見交換も必要であろう。

ただ、アーキビストのあり方は多様でよい。養成課程も画一化する必要はなく、各機関の理念に基づいた特色ある教育を行うことが重要だと考えている。プログラムの改善を続けていく中で、中央大学大学院ならではのアーキビスト養成のあり方を確立していきたい。