国立公文書館

公文書アドバイザー 槌谷 裕司

1.はじめに

前号では、沖縄の日本復帰を記念して開催された国際海洋博覧会という一大国際イベントが、わが国の「観光開発」に先導的な役割を果たしたとの視点から、日琉両政府の歴史公文書をもとにその足跡をたどってみた。そして、そのことが同時に、沖縄に住む人、訪れる人を歓ばせ幸せにする非日常の空間や時間をハード、ソフト両面から創出する契機となり、沖縄を“癒しの島”に変身(トランスフォーム)させることにもつながったと述べた。

今日、発展が見込まれるアジアから見て、「日本にいちばん近い島」は、やはり沖縄である。さらに、テクノロジーの進展により、交流・交易のネットワークは、海域や空域のみならず、サイバー空間などにまで広がり、アジア圏域内の距離をかつてない程に縮めている。また、コロナ禍やウクライナ情勢に起因して、サプライチェーンの見直しが迫られているとはいえ、「ものづくり」が国境を越えて展開し、部品・材料の確保や流通、販売がグローバル化する中で、沖縄がアジアの人の流れ、モノの流れのハブ(要)となりつつある。また、沖縄は、その豊かな自然や伝統文化と相まって、日本の魅力を高め、発信していく拠点としての潜在的な強みを増しているといえよう。

昨今のデジタル化の進展や人々のライフスタイルの変化などにより、我が国の経済社会には新しい潮流もみられるが、アジアの交流・交易拠点にふさわしいまちづくりはどうあるべきなのか。この連載を締めくくるに当たり、沖縄海洋博の遺産(レガシー)のひとつともいえる交通インフラの未来像をテーマに取り上げ、今後の沖縄の持続可能な発展の方向についてヒントを得てみたい。

2. 沖縄海洋博と新交通システム

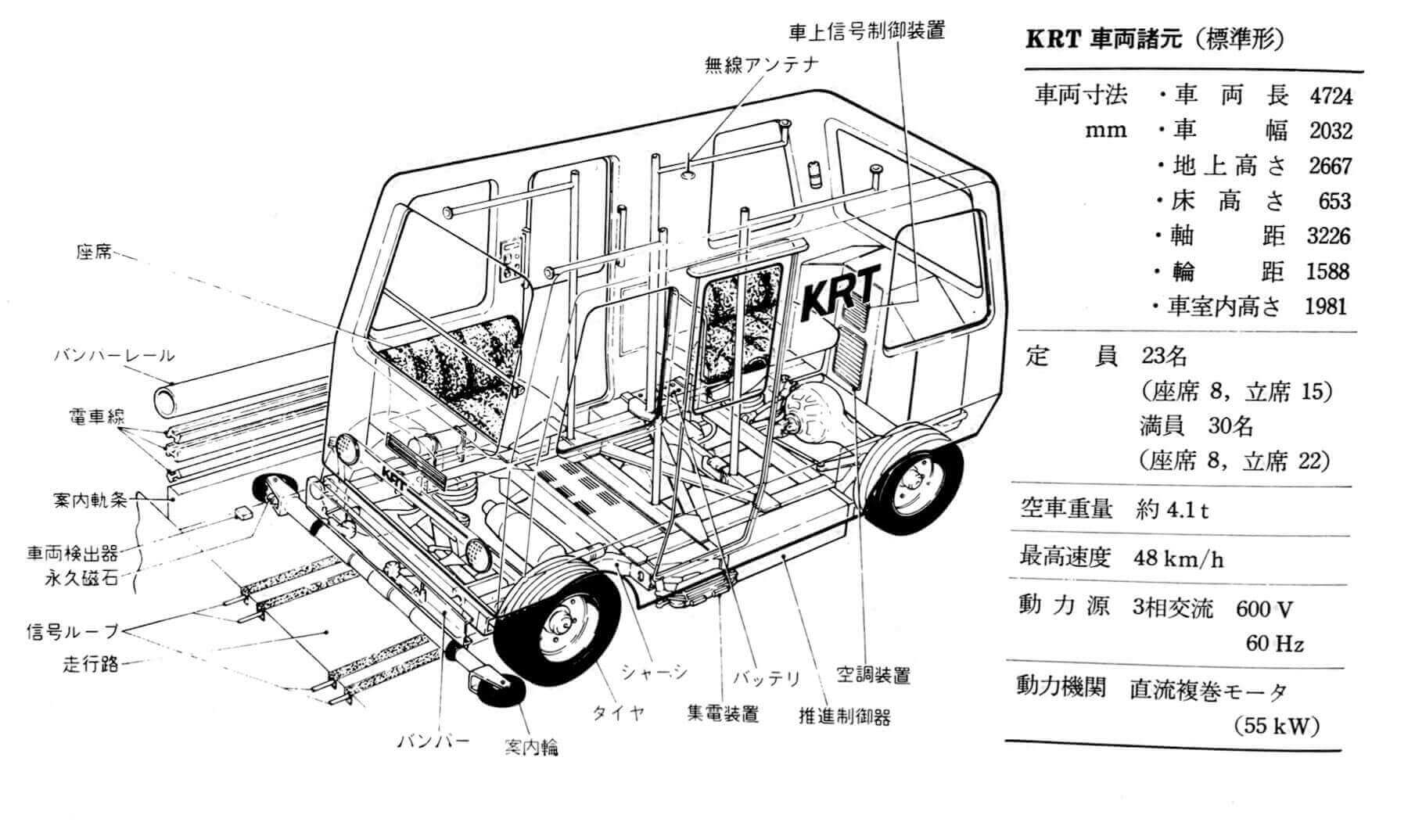

画像1:アクアポリスとKRT(全景) 出所:「海洋博KRT」システム実施報告書

復帰の年、博覧会の構成などについて取りまとめた『沖縄国際海洋博覧会基本構想』[1]をみると、まず、「人類の偉大なチャレンジのモニュメント」となりうるものとして、海域には、海洋都市(アクアポリス)を配し、陸域には、現代の最新の技術体系を盛り込む観点から、例えば、CVS(Computer-controlled Vehicle System )のような新しい都市交通システム[2]を採用し、情報システムのひとつとしてのCATV(有線テレビ放送)や海水淡水化装置などの活用が提唱された。これらは、いずれも海洋博のテーマである「海の望ましい未来像」を主体的に感じさせることをねらいとしたモニュメントであった。

これを受けて、本部町で開催された沖縄国際海洋博覧会では、会場内の交通機関として、1975年(昭和50年)7月20日 から翌76年1月18日までの183日の期間中、神戸製鋼所が開発した「KRT」 (Kobe personal Rapid Transit) が、約410万人の観客の輸送を行った。併せて、通商産業省(当時)が中心となり開発したCVSも導入されている。

KRTは、自動運転のエレベーターを横展開したようなもので、いわば小型バスの機能をもち、GRT(Group Rapid Transit)の一形態である。これに対し、CVSは、いわばハイヤーの機能をもつもので、PRT(Personal Rapid Transit) の一形態である。当時、GRTが空港などの限られた環境で利用されはじめた段階で、本格的な都市交通システムとして実用化されている例はほとんどなく、PRTの社会実装に至っては「夜明け」の段階にあったといわれている。

KRTについては、㈶沖縄国際海洋博覧会協会(会長・大浜信泉元早稲田大学総長)が、運輸大臣と建設大臣(いずれも当時)から軌道業の特許を受けるとともに、軌道法に基づく敷設工事や運輸事業等の認可を受けて期間限定の旅客運送を行ったことから、これが日本初の新交通システム営業路線となった。国立公文書館には、これらの歴史公文書[3]が大切に保存・公開されている。

《都市モノレールの導入》

ところで、「新しい交通システム」の導入に関しては、海洋博の基本構想とほぼ同時期に策定作業が始まった第1次沖縄振興開発計画の中にもかなり具体的な方向性を示す記述がある。 (図表1参照)

| 図表1 沖縄振興開発計画(1972年12月18日内閣総理大臣決定) 【抜粋】 「中南部都市圏に県外、県内の人的、物的交流の基地を形成するため、輸送流通施設の積極的整備をはかる。 このため、那覇空港、那覇港を国際交流にふさわしい水準に達しうるよう整備拡充するとともに、都市圏内の各地域を一体的に結ぶ新しい交通システムの導入について検討する。」 |

振り返ると、1970年の大阪万国博覧会では、期間中、会場内をまわる環状運転路線として、跨座式モノレールが設けられ、万博を視察した屋良主席(当時)もこれを利用したことを日誌に記している。

沖振計画の記述は、従来の鉄道とは異なる新技術を用いた新交通システムの一種である「都市モノレール」を想定したものと考えられ、実際に同計画を受けて、那覇市において、導入にむけた検討が開始された。

都市モノレール事業を那覇で展開するに当たっては、75~87年にかけて逐次返還が行われた旧牧港住宅地区(現在のおもろまち)などの米軍基地跡地がその沿線に含まれることから、まず、土地区画整理事業により、相当規模の人口をもつ市街地を創出することを先行させることとなった。また、モノレール道については、83年、関連道路・街路を、国・県・那覇市が一体となって整備できるよう、特殊街路として都市計画決定し、交通渋滞の著しい市街地で、安全かつ円滑にインフラ整備を行った。

さらに、既存のバス事業者の同意や採算性確保など解決すべき課題は種々あったものの、先人達の創意と熱意により、30年余の歳月をかけて、第4次沖振計画のはじめに供用が開始された。県民の皆が支え合うという意味を込めて名付けられた「ゆいレール」の導入は、県都那覇周辺のまちづくりをより豊かなものとする上で大きな役割と意義をもち、今も発展的に受け継がれている。

《沖縄海洋博の「新交通システム」》

これに対し、沖縄海洋博の際に導入されたKRTなどの「新交通システム」には、どのようなねらいがあったのであろうか。

その一つの答えが、『海洋博KRTシステム実施報告書』 で確認できる。

同報告書によれば、大阪万博でも採用された都市モノレールは、新交通システムのうちSLT(Shuttle & Loop Transit)に分類され、バスや鉄道の代替とはなるが、当時から、本土において多くの交通問題を引き起こしていた自動車の代替にはならないとしている。そこで、自動車に近い連続性のあるサービスとして、GRT、PRTの導入が提案されたという。

このプロジェクトに携わった月尾嘉男は、「博覧会というさまざまな人々が多く集まる環境で、まさに現れつつある技術が利用されること、及び都市における移動の総体の解析と計画ということを基礎においた視点から評価が加えられることが重要である」[5]と強調する。

さらに、実施報告書は、新交通システムの将来の発展に向けて、

「今回、沖縄国際海洋博覧会において、交通概念の革命ともいうべき、PRTとしてのCVS、GRTとしてのKRTが採用され、運用されたことは非常に有意義であったといえよう。」と総括している。(傍点筆者)

こうしてみると、美しく雄大な海を舞台とした交流拠点・沖縄には、自家用車に代わる革新的な交通手段をも取り入れた人間中心のまちづくりがふさわしいとのメッセージが、実に復帰時から、未来社会に向けて発信されていたのだ。これを海洋博の遺産(レガシー)のひとつと受け止めることもできよう。

3.「新ネットワーク」の形成とまちづくり

沖縄の日本復帰に当たり、当時、政府の国土開発政策の指針となっていた新全国総合開発計画(新全総、1969年)が、72年10月に改訂され、沖縄ブロックの開発の「基本構想」が明らかになった。

中でも注目すべきは、開発の柱の一つとして掲げられた「新ネットワークの形成」である。そもそも、新全総では、全国を一日行動圏とすることを目標としており、まず、本土各地域との連携を強化し、沖縄のもつ遠隔、隔絶性を除去するとともに、アジアの各地域との結び付きを強化するため、国際空港の整備や那覇港の早期完成などのインフラ整備を進める方針が示された。外洋離島の沖縄にあっては、空港、港湾の整備は、本土における新幹線や高速道路網の整備に匹敵する意味をもつ重要なプ ロジェクトであると考えて良い。

また、本州に相当する広大な海域に島々が点在する沖縄圏域においては、

①県内交通について、沖縄全域を本島を中心としてほぼ2時間圏とする、

②本島全域を那覇市を中心とする半日行動圏とする、

さらに、沖縄全域において、生活環境の国民的標準を確保するため、

③本島北部や宮古島、石垣島などの地方の中核となる都市の整備を図り、

「広域生活圏」を形成する、

など生活者目線と評して良い具体的目標が設定された。

このように、復帰後の沖縄の姿が日本の“国のかたち”の中に改めて位置付けられるとともに、圏域全体のモビリティのあり方が中長期の目標として俯瞰的に明示され、国土づくりを担うさまざまな主体の間で共有されることとなったことの意義は大きい。

その後、沖縄の陸域では、やはり海洋博をひとつの契機として、道路ネットワークの整備・拡充が急ピッチに進められた。しかしながら、今日、陸上交通を主に道路に依存している沖縄ならではの新たな課題も生じている。

例えば、復帰時、自動車の保有台数をみると、約15万5千台であったものが、2011年には100万台を超え、道路整備を上回る高い伸びを示したことから、自動車台数あたりの道路延長は、全国平均の約47%(2018年度末現在)と相対的に低い水準にとどまっている。また、蒸暑地の沖縄では、自家用車に依存する割合が極めて高く、バスやモノレールなどの公共交通機関の分担率は、わずか3.2%(全国平均で29.9%) に過ぎない。このため、特に那覇市内ではピーク時の平均旅行速度が10.8㎞/h程度と交通渋滞が全国ワースト水準となった。

こうした中で、県内各地の拠点を連結し、交通の円滑化を図るため、那覇空港自動車道や沖縄西海岸道路、2環状7放射道路などのインフラ整備を着実に進めることは、生活の質の向上や地域振興、防災対策の上からも不可欠となっている。本年5月の「沖縄振興基本方針」(内閣総理大臣決定)をみても、その方向が改めて示されており、交通ネットワーク整備は未だ途上にあるといえる。

加えて、利用が伸び悩む公共交通についても、定時・速達性や輸送力の増大、安全・快適、かつ効率の良い運行を目指す取組みが急がれる。このため、2016年以降、日本版GPSやAIを活用した自動運転技術の実証実験や「沖縄次世代都市交通システム」(Okinawa –ART) の検討が、内閣府の科学技術・イノベーション部局の協力を得つつ行われてきた。これらは、沖縄に適した革新的な公共交通モデルの確立を目指した事例として評価できよう。

離島における取組事例もみてみよう。座間味村では、赤字覚悟で従来型のコミュニティバスを導入したのであるが、国立公園の指定に伴い本島との人的往来が増えたことから、フェリーの離発着とバス時刻を同期させたところ、観光客の足としても盛んに利用されるようになり、2015年度には補助金に依存しない経営が実現した。高齢化や人口減少などの問題に悩み、交通弱者も多い離島や北部圏域では、自動運転の社会実装や増便・多駅化などを通じて、公共交通の利便性、経済性を高め、地域活性化に大いに貢献することが期待される。

また、自家用車から公共交通への乗り換えを促すための取組として、代表的なものにパーク&ライド(Park and Ride)がある。沖縄でも、基地跡地や中心市街地の一部において既に始まっているが、実は、公共交通の利用が高まると、街が活性化するメリットがあることは、世界的にも知られている。

これには、フランスのストラスブールの取組が参考になる[6]。

1989年当時、ストラスブールの交通の75%を自動車が占め、残りは、公共交通機関が10%、自転車が15%という状況であった。同市のトロットマン市長は、これを変えて、自動車50%公共交通機関25%、自転車25%という目標を掲げて、市電の導入を図った。ストラスブール市内を、原則として、自動車の進入と路上駐車の禁止区域とし、駐車料金を払うと市電やバスの無料乗車券がもらえるパーク&ライドの制度を試みたのである。

当初、自営業者、商工会議所からは反対の声が挙がったが、懸念とは全く逆に、ストラスブール旧市内を中心に著しく活性化が進み、雇用も大幅に増えた。特に、高級ブランドのフランチャイズ店が多く進出し、土地の価格が大幅に上昇するという予期しない結果を生み出したという。

こうした仕組みには、地域共同体が深く関わっている。ストラスブールを含む周辺27市町村(通勤圏、買い物圏に相当)から行政・徴税権限を委嘱された広域自治体・CUS(キュス)が管理しているのである。

人間が人間らしい生き方をできるようにするため、古来、地域共同体が主導して、一種のコモンズとして、インフラの整備や資源管理を行ってきた。経済学者の宇沢弘文は、これを「社会的共通資本」と呼び、そうした仕組みを維持することが、地域社会の持続可能性を保つカギになるという。

復帰後半世紀を経た今日、沖縄の地域特性にかんがみれば、交流人口の増大や物流のハブ機能の伸展への対応、基地跡地の有効活用や貴重な自然環境との調和といった課題も多い。改めて、21世紀の交流・交易拠点にふさわしいモビリティが確保された「住んでよし・訪れてよし」のまちづくりを構想・実現していくことが求められているといえよう。これが、地域の経済社会の苦境を救い、ひいては、沖縄のすぐれた伝統文化や「ゆいまーる精神」に基づく共同体の維持・再生にもつながるであろう。先の例に学べば、そうした取組に住民がオーナーシップをもってかかわっていくことが肝要である。

4.次世代型交通ネットワークへの挑戦

ポストコロナの時代、経済社会のデジタル化の進展もあって、人々のライフスタイルは大きく変化した。2022年7月、NTTグループが、「原則テレワーク・居住地の制限なし・出社は出張扱い」という新たな働き方の導入に踏み切ったように、多くの業種でどの場所でも働くことができる世の中になった。

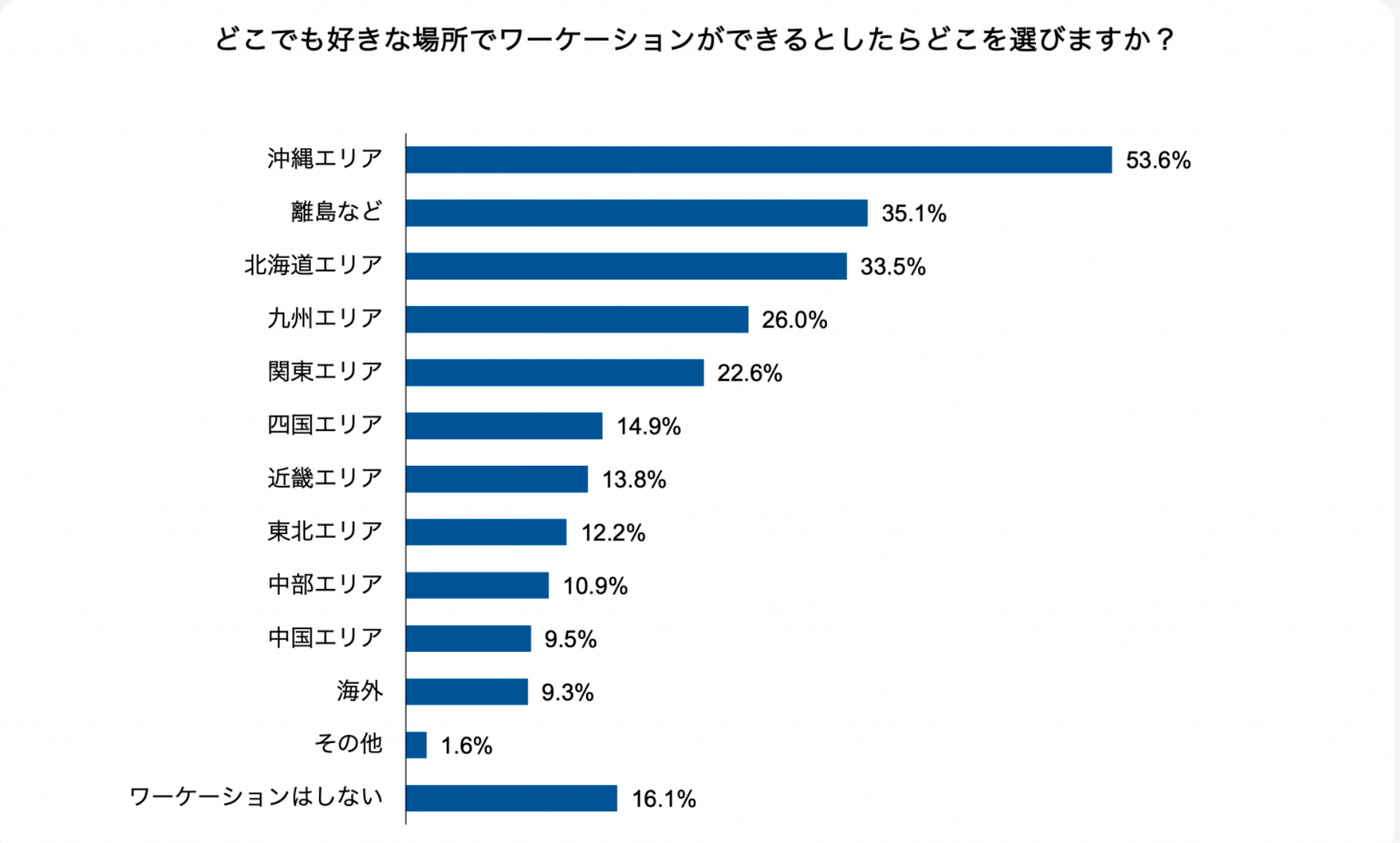

創業時から社員のほぼ全員がフルリモート勤務をしているIT系の会社が社員に対して行ったアンケート調査の結果によると、「移住予算が十分にあると仮定して、どこでも好きな場所に移住・引っ越しができるとしたら、どこを選びますか」との質問(複数回答可)に対し、最も多かったのは、「生活が便利」「アクセスが良い」「お店が充実している」などの理由から、やはり「関東エリア」の27.6%であるが、「移住はしない」の23.3%を除けば、次点は「沖縄エリア」(19.9%)であった。さらに「どこでも好きな場所でワーケーションができるとしたら、どこを選びますか?」の問いには、「沖縄エリア」が53.6%で突出している。(図表2参照)

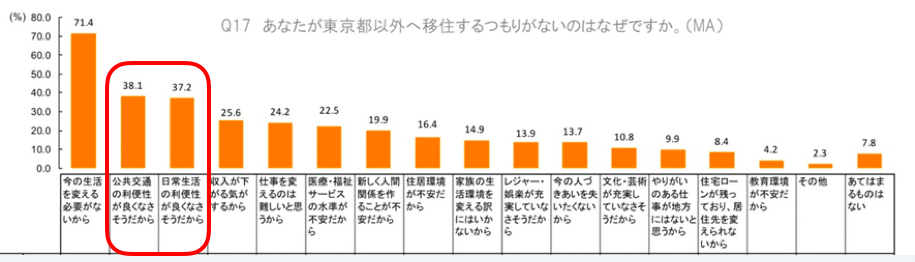

他方、リモートワークに関する別の民間調査機関の調査の結果をみると、東京以外の地に移住するつもりがない理由として、居住地での“足”をどうするかが最も大きなネックとなっていることが分かる。(図表3参照)

このように、リモートワークが日常生活に定着しつつある中で、人々のライフスタイルの中心は、勤務地から居住地にシフトしている。世界的にも、自宅や自宅周辺の生活圏の価値を見直す動きが活発化しており、「15分都市」という考え方が、にわかに注目を浴びている。「15分都市」は、自宅から徒歩、自転車、または公共交通機関で行ける範囲に必要なすべてのアメニティがあることを意味し、2016年にソルボンヌ大学のカルロス・モレノ教授がこれを提唱すると、パリなどをはじめ世界の先進的な都市の再開発の指針となった。

交通ネットワークの拠点についても、デジタル化が進む中で新たな潮流がみられる。先進各国では、環境に優しいさまざまな移動サービスを集約させて利便性の向上を図る「モビリティハブ」という考え方が取り入れられている。さらに、AIを活用した自動運転や電動化など複数の移動サービスを、スマホ1つに統合し、事業者間のデータ連携によりキャッシュレスで行う「MaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)」については、国交省なども注目している。

振り返れば、こうしたまちづくりの考え方は、先に取り上げた新全総の沖縄ブロックの基本構想の「2時間圏」の発想と共通するものがあろう。25年に開催される大阪・関西万博の空域では小型低空低速のエアタクシーが導入されるという。今日のテクノロジーの進歩やライフスタイルの変化を踏まえれば、次の半世紀に向けた沖縄のまちづくりにも、こうした考え方を取り入れ、居住する魅力と生活の質を高めていく必要があろう。

5.むすび

1975年の沖縄海洋博は、沖縄の日本復帰を記念し、大陸から切り離され、海洋に親しみをもつ地域や国々同士が集う平和の祭典という意味合いがあった。特に沖縄は、古来、「海」を紐帯として人々の暮らしや共同体を維持し、これを自立的、かつ持続可能に発展させていくため、広汎な地域や国々と交際をもち、新たな文化には寛容な態度もってこれを咀嚼し、既存の文化と調和させながら発展させてきた。これは、俗に「チャンプルー文化」ともいわれるが、今日流に「サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)」(持続可能性を重視した変革)と言い換えても良い。

そして同時に、この海洋博は、人類に残された最大のフロンティアである海に囲まれた日本と沖縄の未来像を描こうとするものであり、交流と交易で栄えた琉球王国にアイデンティティをもつ沖縄ネーションの共同体の記憶を本土の人々と共有する意義があったともいえる。したがって、この「SX」は、今後とも沖縄が取り組んでいかなければならないテーマであると同時にアジアの中の日本が当面する課題でもあろう。

さいごに、大航海時代、やはり海洋国家として栄えたオランダの再興の例をみておこう[7]。オランダは、古くは干拓の技術輸出で知られる小国であるが、今日では、さまざまなイノベーションを統合し、世界第二位の農産品輸出国に発展した。土を用いず、点滴栽培で計算された肥料投与を行い、二酸化炭素、温度、湿度の環境管理により生産性を飛躍的に向上させるなど、持続可能性をテーマに、環境への配慮、省エネ、高い経済性を同時に達成し、栽培された農産物や食料の自給に役立つ植物工場プラントは、ロッテルダム港や6本の滑走路をもつスキポール空港のハブ機能を活用して輸出するというビジネスモデルを確立した[8]。

復帰50年という一つの節目を迎えた極東の海洋都市・沖縄においても、日々生み出される商品・サービスに関わるイノベーションのシーズを新産業の創出につなげていくことが肝要である。取り分け、交流と交易を支えるネットワークの未来を拓く地域インフラや交通システムについては、地域が主体となって、国・県と適切に連携しながら計画的に整備していくことが求められる。こうした「社会的共通資本」の充実を通じて、地域共同体の機能を維持・増進していくことができるかが、「平和の島・沖縄」が発展(SX)を続けるカギとなろう。

「記録を守る、未来に活かす。」(Evidence from the Past Beacon for the Future)。これは、国立公文書館が、2021年、開館50周年を迎えたことを記念して新たに定めたキャッチ・コピ-である。沖縄は、先人の取組や思いを振り返り、「沖縄力」を高めつつ、次の半世紀をどう切り拓いていくのであろうか。本稿が次代を担う読者諸氏にいささかなりとも参考になれば幸いである。

〔注〕

[1] 国立公文書館・沖縄復帰50周年記念特別展の展示文書。国立公文書館所蔵文書(1972)『沖縄国際海洋博覧会基本構想』 平23経研03060100

[2] 「新交通システム」とは、一般に広い意味で、新しいテクノロジーによって従来の交通機関とは異なる機能や特性をもつ交通手段や既存の交通手段に改革を行うことで発展させた新しい交通システムのことであり、主に中量輸送を対象とする公共交通システムをいう。

[3] 国立公文書館所蔵文書(1974-1975)「特許・(財)沖縄国際海洋博覧会協会」 平9運輸00602100

[4] 国立公文書館所蔵(1976)『沖縄国際海洋博覧会 場内幹線輸送施設「海洋博KRT」システム実施報告書』財団法人沖縄国際海洋博覧会協会、株式会社神戸製鋼所 平4建設00928100

[5] 月尾嘉男(1975)「博覧会と新しい交通システム」(『新建築50-09』所収 p237

[6] 宇沢弘文(2020)「第13章 社会的共通資本と都市」(電子書籍 『宇沢弘文傑作論文全ファイル』 所収)

[7] 高坂正堯(2012)「終章 通商国家日本の運命 Ⅲヴェネツィアとオランダの教訓』(新潮社 電子書籍『文明が衰亡するとき』所収)

ちなみに、高坂は、佐藤政権のブレーンの一人であり、沖縄海洋博のテーマ「海―その望ましい未来」を審議したテーマ委員会の委員を務めた。

[8] 沖縄総合事務局(2013)「沖縄フロンティア戦略会議―論点整理―」p13

※本稿は、『建設情報誌しまたてぃNo.103(2023年1月発行)』の掲載記事を転載したものである。