国立公文書館

公文書アドバイザー 槌谷 裕司*

1.はじめに

デイゴの花の便りが届く頃、復帰の日がやってくる。

50回目となる今年は、記念式典が宜野湾と東京をリモートでつないで行われ、その挨拶の中で沖縄県知事は、「本土復帰にあたって沖縄県と政府が共有した『沖縄を平和の島とする』という目標が、復帰から50年たってなお達成されていない」とした上で、国に新たな「建議書」を提出したことを明らかにした。また、沖縄の振興については、「万国津梁(ばんこくしんりょう)の精神のもとアジア太平洋地域の持続的安定と平和に貢献」し、「時代を切りひらき、世界と交流し、ともに支え合う平和で豊かな『美(ちゅ)ら島』おきなわに向かってまい進」する決意を述べた。

たしかに、復帰から半世紀を経た現在も、我が国の国土面積の0・6%に過ぎない沖縄に全国の在日米軍専用施設面積の70・3%が集中し、米軍人・軍属による事件・事故、騒音、環境汚染などの過重な負担の下に置かれている状況にあることから、沖縄の振興や負担軽減を着実に推進していく必要がある。2022(令和4)年度からは、沖縄振興特別措置法の改正等を受けて、沖縄県の「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」に基づく新たな計画期間が始まっているが、沖縄の自立的発展と県民一人一人が豊かさを実感できる社会の実現に向けて、地元自治体が主体性を発揮して取り組み、国がこれを効果的に後押ししていくことが期待される。

復帰50年という大きな節目を迎えた今日、わが国を取り巻く経済社会情勢や地域の平和と安定に関わる諸要因は、当然のことながら、復帰のときとは大きく異なり、また、世代交代とともに、人々の意識にも変化がみられる。本稿では、復帰に関連したいくつかの歴史公文書をひもとき、沖縄返還と沖縄振興の原点を振り返ることにより、今なお残された課題について考える上でのヒントを得てみたい。

2.沖縄復帰時の国民的目標

沖縄復帰にまつわる歴史公文書は、米国統治下における沖縄への援助、日本復帰に向けた法制度の整備、復帰後の振興開発施策に関わるものなどのほか、返還問題に取り組んだ佐藤栄作総理大臣や屋良朝苗行政主席をはじめとする関係者からの寄贈文書(日記・アルバムなど)や政府系特殊法人・南方同胞援護会の活動の記録など多種多様なものがある。これらは、国立公文書館のほか、沖縄県公文書館や関係機関において大切に所蔵・公開されており、沖縄がどのように日本復帰を果たしたのか、その後の歩みがどのようなものであったかを知ることができる。

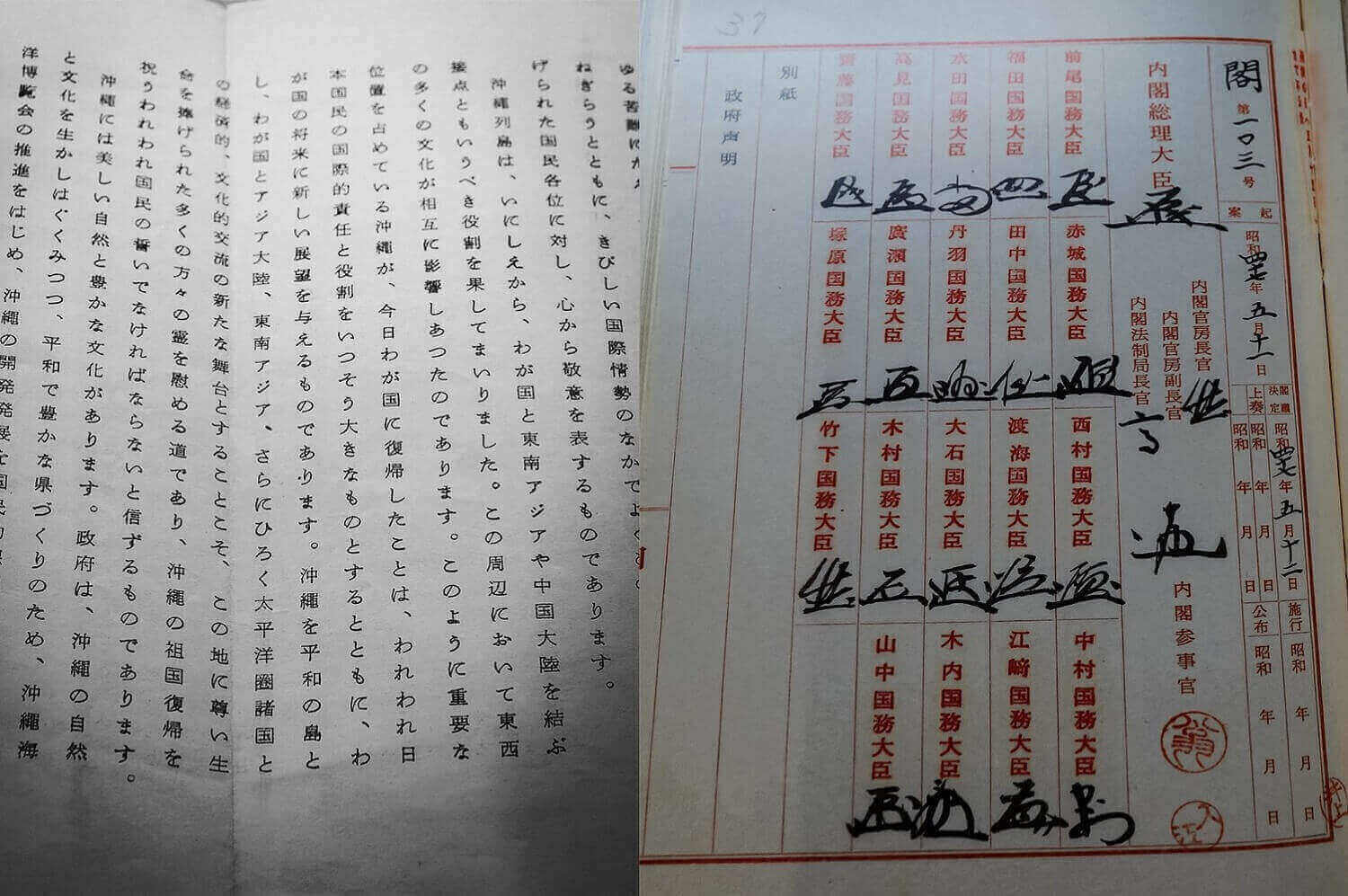

例えば、先の沖縄県知事挨拶の中で触れられた「沖縄を平和の島とする」目標は、復帰時日本政府が発出した「政府声明」[1]の中に記されている。この文書は、2022年4月~6月、沖縄復帰50年を記念して国立公文書館が行った特別展の展示物の一つである。その内容を子細にみると、

まず、沖縄の日本復帰の意義について、「沖縄列島は、いにしえから、わが国と東南アジアや中国大陸を結ぶ接点というべき役割を果たしてまいりました。」「このように重要な位置を占めている沖縄が、今日我が国に復帰したことは、われわれ日本国民の国際的責任と役割をいつそう大きなものとするとともに、わが国の将来に新しい展望を与えるものであります。」と沖縄の位置や役割の重要性、ポテンシャルについて格別の認識を示す記述がみられる。

その上で「沖縄を

この声明文書の位置付けは、1972年5月12日に閣議決定の上、発出されていることから、復帰時において、佐藤政権が沖縄県民を含む国民全体との間で政策の方向を共有したものといって良いであろう。これを受けて、同年10月、政府の国土開発政策の指針である新全総が改訂され、復帰後の沖縄ブロック開発の「基本構想」の中で、「基地経済からの脱却と平和経済への移行」を進めるとともに、本土、アジアの各地域との結びつきを強める航空、海運、通信の「新ネットワークの形成」が開発の柱の一つとして掲げられた。さらに、21世紀に入って以後も、沖縄振興特別措置法に基づいて内閣総理大臣が決定する「沖縄振興基本方針」や沖縄県知事が定める政策文書の中にも、大航海時代の琉球王国が首里城の鐘に刻んだ「万国津梁」の文言を引用して、その精神の下に交流と交易を主体とした経済発展を目指す方向性が脈々と受け継がれている。

復帰して50年を経た今日、「平和産業」ともいわれる観光関連産業が沖縄経済をけん引するエンジンの一つとして確立し、地域の経済的な豊かさを示す県内総生産(名目)をみても、2017年度で4兆4,141億円(全国34位)に達し、復帰時4,459憶円(全国46位)からの伸び率は9.3倍、全国の伸び率(5.8倍)を大きく上回っている[2]。こうしてみると、沖縄の経済発展の姿を描いた青写真というべきものは、実はこの復帰時の「政府声明」文書に示されていたといって良い。

3.アジアの平和に向けた日本の責任・役割に関する論議

思い起こせば、復帰前の沖縄は、戦後の東西冷戦体制が進む1950年代、施政権者である米国によって、日本本土~台湾~フィリピン~東南アジアに至る防衛線の中で戦略上最重要の地であることを表すため、沖縄の人々の意に反して、「太平洋のキーストーン」(要石:Keystone of the Pacific)と呼ばれていた。そして、この軍事優先の島のイメージは、人々に負の記憶を残した。

1968年末、初の公選により誕生した琉球政府の屋良政権は、県民福祉を第一義とし、土地や住民を支配者の手段としてはならないとの基本的立場から、沖縄基地を「要石」とする日米安保には「反対せざるを得ない」というのが一貫した態度であった。このことは、復帰のあり方を審議する1971年11月の沖縄国会に向けて作成された「屋良建議書」にも明記され、県民が「基地のない平和の島」としての復帰を強く望んでいることを訴えた。

他方、「県民党」を標ぼうする屋良主席は、教育の復興などを通じてネーションの伝統や誇りが次世代に継承されるよう沖縄の祖国復帰を優先し、このため、基地の危険と不安の解消などに全力で取り組むとともに、米軍基地の形態は、日本国憲法の下における「本土なみ」を求めた。また、沖縄経済については、当時の政府援助と基地に依存する問題点を率直に認め、資本の蓄積、外資の誘致、電力等特殊会社の移管、長期経済開発計画などによる「日本経済の一環」としての「経済の開発振興、自立化」を目指す、といった現実主義的な政策を採用した[3]。

こうした沖縄の声を本土政府側はどのように受け止めたのであろうか。南方同胞援護会(南援・大浜信泉会長)に残された文書[4]から、復帰時の政府声明の記述に関連すると思われる論議をみてみよう。

「沖縄基地問題研究会」は、佐藤総理の私的諮問機関・沖縄問題等懇談会(沖懇・大浜座長)の下に設けられた民間有識者・専門家会合である。同研究会は、大浜南援会長を実行委員長として開催した日米京都会議の成果を踏まえ、1969年3月8日、沖懇に報告書を提出[5]。佐藤・ニクソン会談を控え、対米交渉が大詰めを迎えようとする中で、沖縄基地の態様を「核抜き・本土なみ」とする政府方針の樹立に貢献する一方、アジア情勢と日本の役割について、注目すべき次の考えを示した。

「核時代における対外関係は、軍事力の優劣につきるのではなく、経済力、政治的意思、社会的安定などの、総合力によって決定される点が強調されなくてはならない。(略)つまり沖縄返還問題は狭義における極東の安全保障という見地だけから取り扱われてはならないし、まして沖縄の軍事的機能の維持という考慮だけに支配されてはならないのである。

日本が自身の総合力を生かして、アジアでより積極的な役割を果たしうるには、アメリカの役割をそのまま引き継ぐのではなく、独自の政策と戦略が主張され、両国間で調整がなされなくてはならない。日本の対外政策は、国際政治における軍事力の役割を極小化することを基本原則としている。アジアの安定は、軍事的努力によるよりも、経済協力その他の非軍事的方策を通じて、アジア諸国の国内の安定を計ることによってえられるというのが、日本の基本的な考え方であり、急速な国力発展を背景に、その方策でアジアの安定に積極的な貢献をなしうると、ますます自覚しはじめている。」

さらに、沖縄返還と日本の安全保障政策の関係についても、「日本自身の安全保障上の要請とアジアの平和と安全の確保とについて、アメリカと同等の立場で、相互に絶えず再評価できるようにすることである。(略)共通の利益に対しては可能最大限の強力〔ママ〕を行なうという『イコール・パートナーシップ』こそ、日米間の共通の目標でなければならない。沖縄返還は、それの達成に向う重要な契機であるというのが、われわれの認識である。」とした。

沖縄返還に伴って大きくなる国際的責任とは何か。大浜会長は、南援が発行する季刊『沖縄』の中で、「一口に言えばアジアの平和と安全に関する(日本の)責任についてであるが、具体的にはこれには自国防衛の責任と、国際協力の責任との両面があることは言うまでもない。」と総括している[6]。(括弧書きは筆者注)

また、佐藤総理も、沖縄返還協定の締結を翌年に控えた翌1970年10月、ニューヨークにおいて、米国財界人を前にして、「わが国は、相対的に低い軍事力しか持たない経済大国として、また精神面、文化面においても人類に貢献することを目ざしつつ、史上類例を見ない独自の道をたどる決意を固めております。そしてわが国の歴史的実験が、はたして成功するか否かの鍵は、日本の決意と努力に対する米国の協力いかんにあるといつて過言ではないと思います。」と語り、理解を求めた。

こうしてみると、アジアの平和と安定に向けて、「力」(ハードパワー)のみに頼らず、「利益」(経済力)や平和共存という「価値」(ソフトパワー)によって貢献するのだという日本の責任と役割を自他共に認め、戦後日本の新時代の扉を開こうとしたのが沖縄返還の歴史的・戦略的意義であったのだ。さらに、その後の展開を知る我々にとっては、国連・関係機関などによる国際秩序の維持や平和構築への努力に関して、今日、我が国が行っている諸々の国際貢献活動の原点が、この沖縄返還にあったとみることも可能であろう。

その後の世界をみると、グローバル化の進展と冷戦の終結に伴い、さまざまな民族対立、宗教対立、社会対立が内戦や国際紛争、テロなどの暴力を引き起こしている。昨今のウクライナ情勢をみても、プロイセンの戦略家クラウゼヴィッツがかつていったように、「戦争」の形態は、まさにカメレオンのようにその姿を変えている。そうした中で、平和の探求は、人類普遍の課題でありつづけているのだ。

4.フロンティアは広大な海―海洋国家と海洋都市―

佐藤総理が就任する直前、折しも、東京オリンピックが開催された直後、中国が核実験を行い、世界には本格的な「核時代」が到来した。しかしながら、このことは、同時に核が抑止力以外に使用できない兵器であること、すなわち、もはや軍事力が積極的な何かを実現する手段ではなくなったことを認識させる一方で、むしろ、経済力などの重要性が増した時代になったことを意味した。

佐藤総理のブレーンの一人として沖縄基地問題研究会にも参加した高坂正堯は、そうした時代認識の下に、「海洋国家」としての日本を構想した。それは、平和を日本外交の価値とし、そのための第一歩が勢力均衡の維持であるとした上で、通商を生業とする日本の方向性として、必要最小限の防衛力を保ちながら、経済力、技術力などの他国の役に立つ能力を低開発国の経済発展や海洋開発に生かしていくというものであった[7]。高坂は、その著作の中で、「われわれのフロンティアは広大な海にあるのだ。」と声高らかに呼び掛けている。

沖縄は、日本の境界に位置する小島であるが、視点を変えればアジアの中心に位置する。他方、アジアの境界に位置する沖縄返還前の日本が、「海洋国家」としてその責任と役割を果たすためには、本土の陸域面積の大半をカヴァーするほど広大な海域に浮かぶ「海洋都市・沖縄」は、戦後日本の発展に欠かせない死活的な重要性を持つ地域であったのだ。

復帰時の「政府声明」文書の中に示された格別の沖縄観は、高坂のこうした「海洋国家」構想が反映しているものとみられる。

ところで、この「海洋都市・沖縄」の地域特性や強みは何かと考えると、やはり、大航海時代にひとつのピークを迎える琉球王国が、いにしえから、アジアの拠点(ハブ)性を最大限に活用し、交流や交易を通じて、新しい商品・サービス、更にはライフスタイルを「万国」とシェアしながら、「海洋都市」として繁栄を続けてきた歴史と伝統を挙げることができる。

そうした沖縄の地域特性や強みを筆者は「沖縄力」と呼んでいる。

例えば、既に知られているように、ヒトの交流である「観光」産業や情報の交流であるコールセンターなどのIT関連ビジネスは、DX(デジタルトランスフォーメーション)により様々な進化を遂げながら、現代の沖縄に根付いて「沖縄力」の一つになっている。

物事には常に「光」の部分もあれば「陰」もある。たしかに「島嶼経済」にはマーケットが狭隘であると言った弱点があるが、「海洋都市」としてハブ機能に着目すれば、その弱点をはるかに凌ぐ優位性となる。そして、異文化に開放的で寛容な沖縄では、様々な分野でこのような交流と交易によるシナジー効果のようなものが雇用の質を高め、物心両面で経済社会を豊かなものにしているといって良い。

5.むすび

沖縄北部の大宜味村は、およそ100年前に牡蠣の養殖法でイノベーションを起こし、「世界の牡蠣王」と呼ばれた宮城新昌氏を輩出した地として知られる。同村の塩屋では、水源開発などのインフラ整備の一環として国が行った大保ダム建設の残土を有効利用して東京ドーム7個分、約33haの「結(ゆい)の浜」を造成した。この敷地に小中学校や診療所、商業施設などを配置するとともに、沖縄振興策も活用して、賃貸工場への企業誘致を行った。

「結の浜」には、2013年、本土企業のM農園が進出し、堅牢な製造プラント内では、スクリーンにより太陽光を調節し、山から涌き出す豊富な水と壁面の段ボール、換気扇を利用した最新式の簡易冷房(「パッドアンドファン」)で温度管理を行い、徹底したエコ農法による豆苗栽培を通年行っている。

そうした折も折、本土では、2014年2月豪雪により野菜工場などが被災し、首都圏への生鮮野菜の出荷停止を余儀なくされたが、同社は物流ネットワークを活用して供給を維持し、筆者が良く利用する千葉県内のスーパーの店頭にも大宜味産の豆苗が並んだのだ。

この野菜工場の取組は、外洋離島である沖縄の自給を助けるとともに、グローバル・サプライチェーンの中で、沖縄が「頼れる存在」であることを立派に証明してみせた。公共事業によるインフラ整備と自治体による主体的な地域活性化策、企業のスタートアップへの取組の歯車が噛み合って、経済社会の自立発展への可能性が広がっている。さらに、同社は、将来的にはアジア向けのプラント輸出を目指し、亜熱帯型農業のビジネス・モデルの開発に取り組んでいると聞き、誠に意を強くしたものである。

この「結の浜」のネーミングにも関連するが、「ユイマール」という沖縄の方言は、「助け合い」を意味する言葉である。先島の古老にそのルーツを尋ねると、当地では昔から、毎年襲来する台風で棲家が吹き飛ばされるなどの被害が多く出ることから、これを再建する作業を地域住民が輪番で助け合って行ってきたという共同体の慣習に由来するのだと言う。

岡本太郎氏の「沖縄文化論」にも、これに似た一節がある。

「絶体絶命の生命の流動のようなものが(略)島々の歴史を久しい間支えてきたということ。」「むしろ、めんめんと生きつぎ生きながらえてきたわれわれの生命力は、その方に切実な実体があった。」とし、「悠久に流れる生命の持続」が沖縄の生活者の本質的な価値なのであり、こうした人と地域共同体の持続可能性を尊ぶ精神性は、日本の島々全体の文化の基層にも共通するという[8]。

1972年の沖縄の日本復帰は、琉球王国から続く沖縄ネーションの記憶とともに、「海洋国家・日本」とその中で重要な位置を占める「海洋都市・沖縄」が共有する「アイデンティティ」の絆を改めて確認する重要な節目になったといえよう。

〔注〕

* (独)国立公文書館・公文書アドバイザー、早稲田大学・招聘研究員、沖縄国際大学・特別研究員

[1] 内閣官房(1972)「政府声明」国立公文書館所蔵 平11総01744100

国立公文書館デジタルアーカイブ https://www.digital.archives.go.jp/item/1343354.html

[2] 槌谷裕司(2022)「沖縄振興50年」(月刊『統計』4月号) pp.4-11

[3] 琉球政府渉外課(1960-1971)「主席の施政方針・政務報告 公報」(沖縄県公文書館所蔵文書)R00160276B

[4] 南方同胞援護会(1969)「沖縄基地問題研究会関係資料」(沖縄県公文書館所蔵・吉田嗣延文書)0000074068

[5] 報告書は、①1972年までの返還、②「事前協議」の全面適用、③基地の整理・統合、④日米合同の協議機関の設置、を基本方針とした。財団法人沖縄協会(1973)「南援17年のあゆみ」(文唱堂)p47

[6] 大浜信泉(1969)「沖縄返還の歴史的意義」(昭和44年12月『沖縄』第51号所収)

[7] 高坂正堯(2008)『海洋国家日本の構想』(中央公論新社) pp.175-250

[8] 岡本太郎(1979)『沖縄文化論―「何もないこと」の眩暈』(講談社・岡本太郎著作集5) pp.51-54

※本稿は、『建設情報誌しまたてぃNo.101(2022年7月発行)』の掲載記事を転載したものである。