国立公文書館

首席研究官 槌谷 裕司

1.はじめに

およそ行政サービスというものは、民主的統制の下に適正に行われる必要があることから、組織内部において行政文書が作成・共有され、これに基づき日々実施される。この文書を保存し、記録としてきちんと残す作業は、歴史の一つひとつを積み重ねる営みに等しい。公文書がよく城郭の「石垣」になぞらえられる所以である。

したがって、公文書管理は、単に有体物を保存するという事実行為ではなく、歴史的事実を公式に記録するものであるとともに、将来世代に対し説明責任を果たすという格別の価値を持つ行政サービスの一種である。このことから、2008年に制定された公文書管理法の第1条では、公文書が「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」であると定められているのである。

取り分け、重大緊急事態に臨んだとき、一国のトップリーダーが下した意思決定や行動は、その国の命運を左右する。これが、どのようなプロセスを経て行われたものかを残された文書から跡付けし、記録することは、共同体の「アイデンティテイ」を確認するとともに、将来の行き方を指し示す羅針盤となることが期待される重要な役割を果たす。

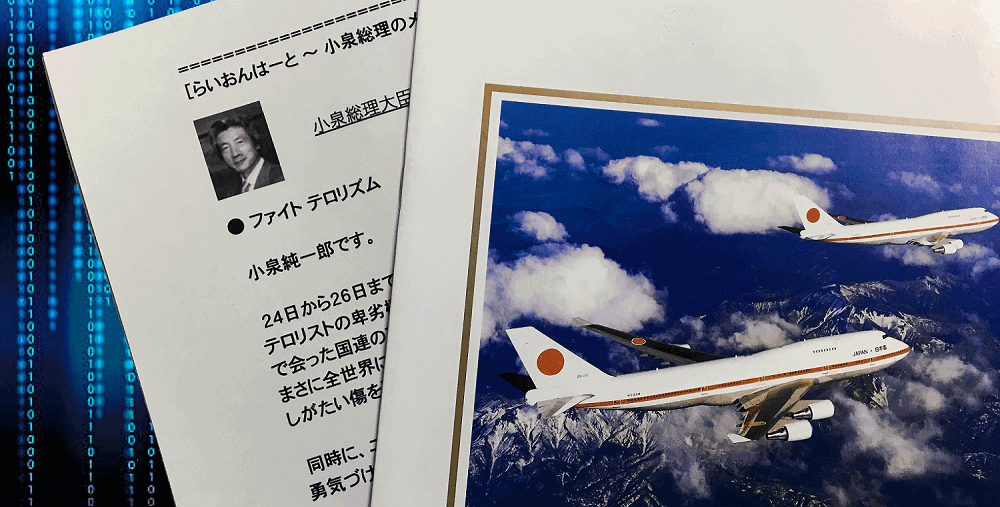

さて、ここに、歴史の転換期に日本の宰相がその作成に関与した一通のデジタル文書がある。21世紀に入り、小泉純一郎内閣が成立し、国民に向けた新たな情報発信手段として採用したメールマガジンの2001年9月27日配信版である。この文書の作成過程に触れたのは、ある意味で偶然であるが、そのいきさつについて、いささか長くなるが、まず述べた上で、配信されたメッセージの価値を知ることを通じて、公文書管理の意義を具体的に明らかにしてみたい。

ブレアハウスにて記者たちと 左から3人目が筆者(2001.9官邸写真室撮影・提供)

2. 9・11同時多発テロへの初動対応と小泉内閣メルマガ

世の中を震撼させる世紀の大事件や大災害に遭遇すると、人は、自分がその時どこで何をしていたかといったこととともに、鮮明な記憶が残るものらしい。

あれは、関東に上陸した台風15号が去り、蒸し暑さを増したある初秋の日の出来事だった。筆者は、通勤電車に揺られて千葉県にある自宅に、夜10時頃になって帰りつき、シャワーを浴びようと、ワイシャツを脱ぎ捨てたところだった。

この年の9月4日には、千葉県の幕張でディズニー・シーが開園し、子供たちを連休中に連れて行こうかななどと考えていたのだが、そうした甘い夢は、官邸報道室から入った一本の携帯電話であっさりと吹き飛ばされてしまったのである。

電話の主は、いきなり、「室長!今すぐテレビを見てください。」と叫ぶ。あわてて、スイッチを入れると、何と、旅客機が高層ビルに相次いで激突するといった映画でも見たことのない映像が繰り返し放映されている。全世界に衝撃を与えた2001年9・11同時多発テロ[1]の瞬間である。

その後、テレビ画面のキャスターが政府危機管理チームのあわただしい動きを中継する。官邸での報道対応に携わり、危機管理要員でもある筆者としては、とっさに脱ぎ捨てたワイシャツをもう一度身に着け、自家用車に乗り込み、夜の常磐道、首都高を制限速度一杯に飛ばして、官邸報道室に舞い戻り、深夜の官房長官記者会見に備えたのである。

いささか手前味噌であるが、日本政府の初動対応は、このときは水際立っていた。日付が変わって12日未明、事件を早々に「テロ」[2]と断定するとともに、「暴挙を許さない」とする総理声明の発出、19日には、警備・情報収集等のための自衛隊派遣を含む7項目の措置の決定・発表とG8首脳共同声明の発表。このときは、ロシアもこの声明に参加した。

その上で、24日~25日にかけて、西側では小泉総理が最も早くニューヨーク入りし、被災地(グラウンド・ゼロ)を視察。ワシントンに移動して、ブッシュ米国大統領と会談したのだ。

件のメルマガであるが、これは、小泉総理が政府専用機で米国訪問するに当たり、官邸報道室長として随行した筆者が、内閣広報室のメルマガ班から依頼され、予定稿を秘書官に取り次いだものである。この予定稿は、首脳会談を踏まえ大幅に手直しされ、最終的に朱が入ったチェック済みのものを秘書官から手渡され、それを帰国便の機上から東京に電送した際に、最終稿を手に取る機会があったのだ。

20年を経た今日でも鮮明に記憶しているが、朱が入ったのは、一箇所。確か「日本の責務を果たす」と打ち込まれていたタイトル部分の全てに赤ボールペンで取消し線が引かれ、「ファイト テロリズム」と力強く書き直されている。まさに、先の小泉・ブッシュ会談の様子を彷彿とさせるワンフレーズだ。

3.「ファイト テロリズム」に込められたもの

果たして、このデジタル文書は、新世紀に入った日本という城郭を形作る「石垣」として、どのように評価できるのであろうか。

以下では、筆者個人が考える所見を述べてみたい。

(1)急激に変貌する「戦争」のかたち

多国籍企業が多数入居する世界貿易センタービルに対する9・11テロは、軍隊による武力行使が一般的であったそれまでの「戦争」の概念を一変させた。

冷戦後の世界では、それまでの伝統的な主権国家間の戦争の他に、国内や域内に存在するさまざまな民族対立、宗教対立、社会対立などが、内戦や虐殺、国際テロなどの暴力の連鎖を引き起こした。さらにグローバル化が進んだ21世紀の世界では、軍事力、あるいは戦略または戦術が大幅に異なる国家対テロリスト・武装勢力といった非対称的な当事者間による戦争(戦闘)が数多く発生している。想定される攻撃対象は、世界中に無数にある。開園したばかりのディズニー・シーや在日米軍施設も例外ではない。厄介なのは、守るべき国家・国民を持たない国際テロ・ネットワークに対しては、大量報復を前提とする冷戦時の抑止力は意味をなさず、主要国が協力して対抗しなければならない。平和の探求は、いうまでもなく人類普遍の課題であるが、「戦争」の形態自体がカメレオンのように変貌しているのだ。日本にとっても他人事ではなく、国益と国家・国民の存亡がかかった安全保障上の問題となったのである。

小泉総理の米国行きに先立って9月19日に発出されたG8首脳声明では、「その行為(テロリズム)は全ての人々、全ての信仰、全ての国についての平和と繁栄と安全に対する深刻な脅威である。」「あらゆる形態のテロと戦い、更なるテロ攻撃を防止し、そしてこのグローバルな悪との戦いにおける国際的な協力を強化するという決意を強調するものである。」とし、テロ行為に対する国際協調を改めて確認したかたちとなった。

しかしながら、帰国便の中で練り上げられた「ファイト テロリズム」(テロとの闘い)と題するメルマガの本文をつぶさにみていくと、「いまや世界中で『絶対安全』と言える場所はなくなってしまったかもしれない。私たちは自分自身の問題としてテロ対策に取り組まなければならない。」との文言が盛り込まれている。おそらくブッシュ大統領との会談を踏まえ、追加されたものであろう。

これは、特定の国際テロ・ネットワークが主権国家を脅かす行為の主体として現に存在し、それによって、未曾有の新たな事態(「非対称戦」)が引き起こされているという情勢認識を国民とともに共有し、日本の安全保障に関する意識改革を直接求めたものと理解すれば、画期的なメッセージといえよう。

その上で、帰国直後に開催された第153回国会(臨時会)における演説(9月27日メルマガの配信当日)では、

「私は、去る25日、ブッシュ大統領と会談し、世界の国々が力を合わせて、このようなテロリズムに対して毅然たる決意で闘っていかなければならないとの考えで一致しました。(中略)二十一世紀においても、平和と繁栄を実現していくためには、基本的人権の尊重と民主主義、市場経済と自由貿易を基調とする国際秩序のさらなる発展に、我が国が主導的役割を果たしていくことが不可欠です。」

と述べた上で、米国への支持と国際社会と協調して「テロと闘う」決意を改めて明らかにし、国民の理解と協力を求めたのだ。

(2) コミュニケーション戦略の革新

今世紀初め、この頃の日本はまだ世界に誇れるものが数多くあった。

情報通信の分野では、世界初の携帯電話のIP接続サービスである“i-mode”が流行し、電子メールの送受信やWebページの閲覧が街中のいたるところで簡単に行われ、「ケータイ文化」(現在のスマホ文化)と言われるまでになっていた。筆者が所属していた内閣広報室においても、この第二世代のメディアといわれるメールマガジンを広報媒体の一つとして取り入れ、その目新しさと総理個人の発信力の強さから、小泉内閣メルマガは登録者数210万人にまで急成長した。規模の小さな全国紙並みの読者数である。

小泉内閣は、こうしたツールを最大限活用しながら、先にみた「ファイト テロリズム」と題するメルマガの本文の「いまや世界中で『絶対安全』と言える場所はなくなってしまった・・・」のくだりのように、主権者たる国民の心を揺さぶる巧みな情報発信を行った。

情報化が進み、経済の相互依存関係が深まったグローバリゼーションの時代には、一国規模では政治経済社会秩序を構築することができず、個人や団体、企業など多様なプレーヤーを含めてグローバルな秩序を形成しなければならない。平和維持の領域においても、地域や国境を越えた問題解決のために政治的な相互作用が求められるというのが、「グローバル・ガバナンス」の考え方である。このことを誰にでも分かる言葉で表現し、国民に意識変革を求めたものといえる。

新聞やテレビといったマスメディアを介さないこの種の情報発信は、現代のSNSサービスを活用したコミュニケーション戦略の嚆矢といえる。また、政府の政策やトップリーダーの考えを瞬時にグローバルに共有できるという特性から、かつてフォロワー数8,800万人とも言われたトランプ前米国大統領のツイッター(現在はアカウントが凍結されている)の例にもみられるように、それ自体が今日の「情報戦」のツールとして機能する可能性もある。

いずれにせよ、この27日付けのメルマガを中心とする一連の情報発信は、次に述べるように、国内の安全保障に関する世論を覚醒させ、難局の打開に資する有事法制の制定や「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」(PKO法)見直しの地ならしの役割を果たしたものといえよう。

(3) 「備えあれば憂いなし」への転換

実は、「テロとの闘い」を国際社会との協調の下に進めようとすると、日本の場合、それまでの安全保障論議で懸案となっていたいくつかの問題をクリアしていかなければならない。例えば、相手方が紛争当事国である場合は、テロ対策に関する情報を共有するだけでも、憲法が認めない「武力行使との一体化」・集団的自衛権の行使となってしまいかねない。また、人道救援活動の展開地域においてテロ攻撃があった場合は、PKO5原則との関係で他国の要員や避難民を見捨てて直ちに撤退しなければならないといった類の問題だ。

このため、上記の所信表明演説では、併せて「一たん国家、国民に危機が迫った場合に、適切な対応をとり得る体制を平時から備えておくことは、政治の責任です。

9・11テロへの当面の対応として、小泉内閣では、まず、対テロ戦争の後方支援を可能とする「テロ対策特別措置法」の制定の必要を訴えたのだ。

さらに、既存のPKO法制の見直し問題については、訪米中の9月24日にウイラード・ホテルにおいて行われた内政懇でのやり取りに伏線がある。小泉総理は、「日本の支援策について、与野党の中には議論を深めないまま大胆な方針が決められようとしているとの批判もある。」との記者からの問いかけに対し、「(過去の湾岸戦争、PKOで議論していたことの積み重ねがあり、これまでは)

PKO法が制定された1990年代初頭、国会では、PKO活動[3]への自衛隊の参加について、海外派兵の道を開くものであるなどの強い反対の声があったのだが、その後も、派遣の実績を積み重ねる中で、内閣府の世論調査によれば、「PKO等の活動に参加すべきだ」との考えが、2001年までに国民の7割~8割に達していた。そして、9・11テロ事件を受けて、有事法制の見直しを表明した小泉内閣の所信表明演説後の2001年10月に行われた内閣府の世論調査[4]でも、この水準は維持していたのだ。

4. 若葉マークのPKO活動から「テロとの闘い」へ

本年(2022)は、PKO法制定30年の節目に当たる。1992年に同法が制定施行されたきっかけとなったのは、あまりに有名な話であるが、1990年8月以来の湾岸戦争の際に、増税までして130億ドルに上る資金協力を行ったにもかかわらず、人的貢献がなかったとして、アメリカを中心とする多国籍軍の参加国から全く評価されなかったという不幸な歴史的事実に由来する。

日本のPKO法では、もともと国連の統括の下に行われる国連平和維持活動(PKO活動)や国際的な選挙監視活動、国際機関の要請の範囲内で各国が自主的に行う人道的な国際救援活動に対する協力の3タイプを設け[5]、日本が国連のPKO活動等への参加する条件としていわゆる「PKO5原則」[6]などを厳格に規定した。加えて、いわゆるPKF本体業務(平和維持隊が行う監視、巡回活動、武器の搬入等の検査などの活動)については、自衛隊の部隊がこれを実施すると、海外での武力行使に関わるおそれが強いとの指摘やいわゆる「巻き込まれ論」を考慮し、これへの参加は凍結された。そうした意味で、この時点の日本のPKO活動への参加は、まだまだ「若葉マーク」の段階にあったといえる。

そもそも、国際平和協力に取り組む国連又は有志国の活動は、紛争予防(予防外交)→平和執行→平和維持→平和構築→復興開発支援などいくつかの段階に分類されるが、現実には、これらの一連の活動は、重複して行われることが多く、また、各段階の平和協力が全て失敗に終わり、一部の段階からやり直さざるをえない場合もある。ここでは、PKO法制定後、日が浅い中で、先行して行われていた国連のPKO活動が失敗に終わり、緊急事態下で人道救援活動への協力が求められた事例をみてみよう。

アフリカのルワンダ共和国(人口920万人)においては、国連ルワンダ支援団・UNAMIRに旧宗主国のベルギーがPKO部隊を派遣し、停戦監視のために展開していたが、1994年4月、部族間の対立が再発・激化して内戦に発展。短期間に500万人ともいわれる難民がザイール(現在のコンゴ民主共和国)など周辺国に流入した。このうち、140万人の難民が避難するザイールのキャンプでは、コレラ・赤痢等がまん延し、一時は一日に2千人近い多数の死者を出す悲惨な状況に陥った。現地において救援活動を行っていた国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は、更なる資金、物資の拠出の他に人的協力が不可欠と判断し、同年7月、各国政府に対して緊急アピールを発出した。

日本の村山自社さ連立内閣(同年6月30日成立)[7]は、まず、国際機関を通じた資金協力のほか、8月12日、国際平和協力法を初めて適用し、紛争難民に対するテントや毛布などの物資協力を行った。実は、筆者もこのときPKO事務局(旧総理府所属)の職員として、これらの事務に携わり、結局、この年の夏休みはお預けとなったのだ。

米加独仏等の国々は、UNHCRの緊急アピールに前後して、既に自給自足可能な軍事組織を派遣して国連の機関やNGOとともに活動を行っていた。日本政府・与党は、PKO五原則の確認や難民キャンプでの活動環境や活動内容、派遣する要員の安全確保(武器の携行など)、派遣期間等を調査するため、3回にわたりミッションを派遣。連立与党内の政策調整を経て、9月16日、「ルワンダ難民救援国際平和協力隊」を設置し、自衛隊部隊を中心に要員派遣を行う方針を決定した。

これに基づき、医療、防疫(マラリア予防など)、給水等の活動や国境なき医師団などのNGO要員や貨物の空輸等の活動を通じ、難民・避難民の救済、さらには紛争終結後の本国への帰還や再定着を支援したのであるが、そのタイミングは、撤収する米軍や仏軍の任務を引き継ぐ形となった。

この派遣自体は、関係国から高い評価を得たものの、日本側が得た貴重な教訓としては、主に、①グローバルな活動に関する派遣準備体制の不備(情報収集、予防接種等)、②派遣に至る煩雑なプロセスや意思決定のあり方の問題、③要員の安全確保策(武器の携行等)に関する国民的コンセンサスの問題、などが挙げられた[8]。

9.11テロを契機として、小泉内閣では、それまでの派遣実績をも踏まえ、懸案であったPKO法の改正を行い、PKF本体業務を自衛隊の部隊が行うことを可能にするとともに、自衛官の武器使用による防護対象を「自己の管理下に入った者」にも拡大した。さらに、紛争に苦しむ国々に対して平和の定着や国づくりのための協力を強化するため、国際平和協力について幅広く検討を行う場を設け[9]、自衛隊を始めとする多様な主体を活用した国際貢献の枠組みを更に整備・拡充するよう取り組んだ。こうした動きは、その後の「イラク復興支援特別措置法」(2003年)、自衛隊が行うPKO活動の本来任務への格上げ(2006年)や海賊対処のための活動を定める「海賊対処法」の制定(2009年)などへとつながっていくのである。

5.むすび

2001年、9.11同時多発テロが発生する3日前の9月8日は、サンフランシスコ平和条約、日米安保条約の締結50年の節目を迎えていた。

ここで、戦後日本の歩みと安全保障の取組の関係を簡単に振り返ってみると、まず、アメリカを中心とした連合国軍の間接統治の時代を経て、日本の独立と敗戦からの復興を図り「安全なくして繁栄なし」とした吉田(茂)路線。このとき、サンフランシスコ講和体制(日米安保体制と国連中心主義)が成立するが、これは、岸(信介)内閣の日米安保条約改定のときに大規模な反政府・反米運動を招く。そのアンチテーゼとして、「成長なくして安全なし」、所得倍増・高度経済成長を唱えた池田(勇人)路線。この吉田路線と池田路線との「調和」を図り、「安全即繁栄、繁栄即安全」とする路線を展開したのが佐藤(栄作)政権であったとされる。この佐藤政権時の1972年に沖縄返還が実現し、先の大戦への反省を踏まえつつ、保革・国民対話の下に、「非核」、「専守防衛」、「経済大国」を新たな国是に据えながら、「平和共存」という価値を追求する日本型の国際貢献の基本戦略が確立した[10]。

しかしながら、その後、グローバリゼーション(経済的相互依存)が進む中で、大量の核兵器によって支えられた冷戦は幕を閉じたものの、これにより、平和と安全な時代が訪れたわけではなかった。先に述べたように民族対立、宗教対立、社会対立などが引き起こす内戦や虐殺、国際テロなどといったポスト冷戦型の脅威の連鎖が、人々から安全安心な暮らしを奪い、地域の平和と安定を脅かす要因となった。

こうした中で、小泉内閣は、9・11テロ事件直後の国会における所信表明演説(2001.9.27)において、「二十一世紀においても、平和と繁栄を実現していくためには、基本的人権の尊重と民主主義、市場経済と自由貿易を基調とする国際秩序のさらなる発展に、我が国が主導的役割を果たしていくことが不可欠」との認識を明らかにした。

これまで、軍事面での安全保障を米国との同盟関係に委ね、広範な通商関係や交流ネットワークの上に経済的豊かさを築いてきた日本としては、21世紀の新たな国際情勢を受けて、自由主義経済と民主主義を尊重する価値観を守るため、各国と協調して、より積極的な国際貢献が行うことができる体制に転換していく姿勢を鮮明に打ち出したといえる。

そもそも国連のPKO活動は、一般に、国連憲章第7章の集団安全保障が東西冷戦構造により機能しなくなったことを受け、実質的な紛争解決手段として国連の慣行の中で編み出されてきたものであるといわれている。しかしながら、20世紀の冷戦の終結を経た21世紀の国際社会をみると、さらにパワーバランスが急激に変化する「VUCAの時代」(Volatility=変動性、Uncertainty=不確実性、Complexity=複雑性、Ambiguity=曖昧性)に入ったともいわれる。また、今日の「戦争」の形態は、「ハイブリッド戦」などと言われるように、軍事だけでなく、非軍事分野(政治、経済、宗教、歴史、文化、思想)を巻き込んだ闘いが展開され、戦争(闘)が行われる空間も、技術革新により宇宙やサイバー、小型低空低速のドローンが活躍する空域にまで及んでいる。このように、「戦争」形態が絶えず変貌し、誰が当事者かを認定するのも困難なタイプの脅威が頻発している。

とはいえ、昨今のウクライナ情勢などをみるとき、自衛力、日米同盟、国際社会との連帯のバランスを基本とする日本の伝統的安全保障政策が不要になったわけではもちろんない。むしろ、9.11テロ後の世界の趨勢を知る今日の我々は、特に2011年の米国民主党政権が表明した「リバランス戦略」[11]以降、軍事大国に挟まれ、発展するアジア太平洋地域の中心に位置する日本の地政学的な価値が、これまで以上に高まっているように思われる。

こうしてみていくと、今世紀初めに9.11テロに遭遇したときの日本の宰相が発したメッセージは、21世紀の時代を的確に洞察し、一国平和主義の弊に陥ることなく、グローバル・ガバナンスへの貢献に向けた先覚的な決意と指針を示したものとして読み取ることができるのではないだろうか。

現代の国際社会は、コロナ禍も含め、さまざまなタイプの脅威にさらされているが、これに備えた安全保障上の対応を更に充実させるとともに、テロの温床とならないよう、「破綻国家」の再生を支援する取組を含む国際平和協力を地理的範囲を超えて、各国や地域がどう進めていくかが課題となっている。また、機能不全に陥っているといわれる国際連合の改革も急ぐ必要があろう。そうした中で、非軍事の面での貢献が最も期待される我が国に今求められているのは、アジア・太平洋地域に力の空白をもたらすことのないよう、デフレマインドから脱却して、経済力を主体とする国力の基盤を再生・充実していくことなのかもしれない。

〔注〕

[1] イスラム過激派テロ組織アルカイダによって行われた米国に対する一連の攻撃。この結果、日本人24人を含む2,977人が死亡、25,000人以上が負傷。米国の歴史上最も多くの消防士および法執行官が死亡した事件であり、殉職者はそれぞれ343人と72人であった。この事件を契機としてアフガニスタン紛争が勃発した。(ウイキペディア「アメリカ同時多発テロ事件」2022年3月28日閲覧)

[2] テロリズムについては、民族解放戦争や国家支援テロリズムなどに関し各国間で意見の対立があることから、国際社会において未だ普遍的に認められた定義はないが、多くの国で国内法上の定めがある。

日本においては、特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)第12条第2項の中でテロリズムを「政治上その他の主義主張に基づき,国家若しくは他人にこれを強要し,又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し,又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。」としている。

[3] 国連広報局(2010)「国連のここが知りたい」によれば、「平和維持活動は従来、国連の指揮の下に多国籍軍を用いて、敵対国間の紛争の管理・解決を助けること、と定義されてきました。平和維持活動は停戦を成立させて、これを維持するとともに、紛争当事者間に緩衝地帯を設けるという、中立的な第三者の役割を果たします。」とされている。

[4] 内閣府の「外交に関する世論調査」によれば、

・平成元年調査では、「日本は国際社会で,主としてどのような役割を果たすべきだと思いますか。」の問いに対し、「環境などの地球的規模の問題解決への貢献」(34.6)が最も多く、次いで「西側の一員としての国際平和の維持への努力」(33.9)となっていた。

・平成13年調査では、(日本のPKO活動の主な実績を挙げた上で)「国際社会への人的貢献として,こうしたPKOなどの活動に参加すべきだと考えるか」の問いに対し、「これまで以上に積極的に参加すべきだ」と答えた者の割合が31.2%,「これまで程度の参加を続けるべきだ」と答えた者の割合が48.5%,「参加すべきだが,出来るだけ少なくすべきだ」と答えた者の割合が10.4%,「参加すべきではない」と答えた者の割合が1.8%となっている。

[5] 2015年の平和安全法制整備法により、PKO法に「国際連携平和安全活動」への協力を追加し、国連統括外の人道復興支援活動や安全確保活動等の国際的な平和協力活動への参加が可能となった。

[6] 「PKO5原則」では、第一に、紛争当事者間の停戦合意、第二は、PKO及び日本の参加に対する紛争当事者及び活動領域における主権国の同意、第三はPKO自身の中立的立場の厳守、第四は第一から第三までのいずれかの原則が満たされない状況が生じた場合の、要員、部隊の撤収、第五は、必要最小限の武器の使用、を求めている。

[7] 村山総理は、政権発足後の第130回国会(臨時会)における答弁(1994.7.20)おいて、「専守防衛に徹し、自衛のための必要最小限度の実力組織である自衛隊は、憲法の認めるものであると認識するものであります。」と明言し、与党・社会党として政策転換を図った。

[8] 1998年のPKO法改正により、UNHCR等の国際機関が行う人道的な国際救援活動について停戦合意が存在しない場合でも物資協力を行うことができるようにしたほか、武器の使用について、我が国要員を防護する場合に限り、しかも、自己の判断で行うことしか認めていなかったものを、部隊指揮官の判断で行えるようにするなど所要の改善を行った。

2022年4月1日付けのウクライナ被災民に対する物資協力の閣議決定もこの改正法に基づき行われた。

[9] 小泉総理は、2002年5月1日にシドニーにおいて政策演説を行い、「紛争に苦しむ国々に対して、我が国としても平和の定着や国づくりのための協力を強化し、国際協力の柱とするために必要な検討を行う」旨述べた。これを受けて、国際平和協力の理念、我が国の役割、必要な体制の整備及び施策等について幅広く検討を行うため、「国際平和協力懇談会」を開催し、その報告に基づき、必要な運用改善等を行った。

[10] 1970年10月19日、佐藤総理は、ニューヨークにおいて、米国財界人を前に沖縄返還に関連付けて次のように語っている。

「わが国は、相対的に低い軍事力しか持たない経済大国として、また精神面、文化面においても人類に貢献することを目ざしつつ、史上類例を見ない独自の道をたどる決意を固めております。そしてわが国の歴史的実験が、はたして成功するか否かの鍵は、日本の決意と努力に対する米国の協力いかんにあるといつて過言ではないと思います。」(内閣総理大臣官房(1970)『佐藤内閣総理大臣演説集』pp.18-22)

[11] 米国のオバマ大統領は、中国の軍拡を意識して、2011年11月、「アジア・太平洋重視」路線にシフトする考えをオーストラリア議会で表明した。