鳥取県立公文書館 池本美緒

はじめに

認証アーキビストの更新に向け準備をしていた矢先、国立公文書館から「認証アーキビストだより」の原稿執筆の機会をいただきました。この場をお借りしてこれまでの経験や担当してきた業務を振り返りながら、アーキビストとして自身が感じていることを紹介させていただきたいと思います。

これまでの自身の歩みを振り返ってみると、私は歴史資料に向き合いながらも、人(ヒト)と資料との間を往復し、歴史資料を残すことの意義を伝える「橋渡し」をしたいという思いが、行動の原動力となってきたように思います。

1 歴史資料・人との出会い

(1)学生時代

私は学生時代、日本近世史を専攻していました。「文書に貴賤なし」が信条である恩師の指導を受け、近世文書の徹底した読解と史料分析を叩き込まれました。在学中は、附属図書館所蔵文書を整理するアルバイトをしたり、地域に残る歴史資料の調査・整理を行うボランティアの活動に参加しました。ボランティア活動は、目録を取ることだけが目的ではなく、調査対象地域に住む方々から、地域にまつわる伝承や慣習、固有の文言の意味を教えていただくなど、コミュニケーションに重点を置いていました。庄屋文書の構造を修士論文のテーマにしていたこともあり、「アーカイブズ」という単語はいつも身近にあり、将来は歴史資料に関わる仕事をしたいと思うようになりました。資料と向き合うための心構えや覚悟を学んだ、それが私の学生時代だったように思います。

(2)新潟県立文書館時代

平成16(2004)年から新潟県立文書館に嘱託員として5年間勤務しました。担当した業務は、庄屋や戸長の文書群の資料整理でした。どのような形態の資料であっても、年代が不明な史料であっても、資料から情報を読み取ったうえで、目録を取り、整理ができるように鍛えられました。また、文書一点にこだわるだけではなく、文書一つ一つを取り巻く全体像(文書群)を考える視点を持つこと、その意義を体得したのもこの頃でした。

文書だけではなく、庄屋が保管していた古典籍を整理する機会もあり、和綴じ本の色、刷りの状態、「角筆」の研究や見返しに刷られた魁星印など、未知の世界と教養に触れる貴重な経験ができました。資料整理以外では、カウンター業務、閲覧申請やレファレンスへの対応、地域資料所在調査、管理委任される県庁文書の評価選別[1]を担当しました。

当時の上司はアーカイブズ業界で著名な方で、私が資料目録作成やレファレンスの回答案が完成すると、「答え合わせをしよう。午後3時に持って来るように」と、指導の時間を作ってくださいました。「この資料の作成年代をこのように推測した理由は?」とか「このレファレンスの場合、質問者はこの部分の情報をもっとほしいのでは?」というふうに、私が作成した回答案の「答え合わせ」ではなく、業務の本質や意義を理解させるための時間でした。

鳥取県立公文書館の外観

(3)鳥取県立文書館(非常勤)時代

平成21(2009)年に鳥取県立公文書館に非常勤(当時)の専門員として採用されました。鳥取は縁もゆかりもない地でした。着任するとすぐに、専門研究員の先生が文書整理をしている研究室に通されました。その先生は私に笑顔で「君か、新潟から来たのは。大分資料を読んできたそうだね。これくらいは読めるか」と、手近にあった軸装の漢詩文を示されました。「字は分かりますが、解釈ができません」と答えると、先生は「これは『詩経』の一節だよ」と言い、度肝をぬかれました。漢詩文の出典をスラスラと答えられる方に初めて会い、鳥取にはすごい方がいらっしゃるな、鳥取に来てよかったと思った瞬間でした。先生は続けて「今日から鳥取県の「たたら製鉄」の文書群、膨大な量だけど、それを整理してもらいたい。鳥取で作られた鉄は新潟に運ばれているからね。そういう縁もあるから、ぜひやってほしい」と言われました。

そうして出会ったのが、日野郡根雨を本拠地とする鉄山師の近藤家文書[2]です。まず「たたら」という鉄作りの概念に対する理解からでした。原料である木炭と砂鉄から銑や鉧が産出され、その後、鍛冶場で鍛錬することで、製品としての鉄が出荷されるという一連の流れを理解したうえで、勘定帳や定約書を通読するまでに時間を要しました。整理の間、ここでも資料と人とのつながりを深く感じることとなりました。たたら研究は、「たたら研究会」を中心に全国各地で行われており、考古学や文献史学だけでなく、金属工学や熱力学などの技術工学からのアプローチも盛んな学際的研究分野です。この近藤家文書の整理をとおして、所蔵者のご当主をはじめ、たたら製鉄に魅力を感じるたくさんの方と出会いました。

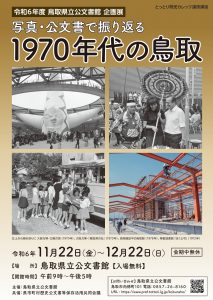

令和6年度企画展のチラシ

また、展示業務も担当しました。中でも「鳥取大火」[3]の企画展は、未整理の写真約200点を整理したことで開催が可能となり、平成27(2015)年から毎年、大火が発生した春に開催しています。この企画展をきっかけに、県民から「家に写真があった」「知り合いが大火の写真や資料を持っているが、公文書館にあるか」などの相談が寄せられ、新出資料の発見につながっています。展示業務では、当事者や体験者の話は、記録資料からは窺い知れないため、聞き取りを行い、解説に反映しています。「大火の時は大変だった。大火を知らない世代がこの企画展を見て、苦難の時代があったということを知ることが重要。毎年開催してほしい」との声に支えられています。

(4)鳥取県立公文書館(専門員)時代

非常勤専門員を14年間務めた後、令和5年4月に専門員として採用となり、引き続き公文書館に配属されました。非常勤時代と大きく異なるのは、専門員担当業務(寄贈資料等の受入れ・整理、歴史資料の修復・デジタル化、展示・研修会の企画や開催等)に係る事業を運営していくことです。見積書の徴取や契約書の作成、予算要求など、慣れない業務に戸惑うこともありましたが、周囲の協力を得ながら仕事を進めています。

また、公文書担当の専門員で唯一の正職員であり、映像資料の管理やデジタル化、デジタルアーカイブの設計など、進化するデジタル化の業務にも関与しています。これらの業務を担当するうえで、著作権や情報公開・個人情報等の法令に関する知識や体系的な理解が必要であることも実感しています。さらに、これまで関与が希薄であった、公文書の評価選別業務では、歴史資料担当として会議に参加し、特に保存・普及啓発の面から発言をしています。

業務の範囲が広がったことで、資料整理に割ける時間が減少するなど、環境の変化はありますが、レファレンス対応は引き続き大切にしています。対質問者に加え、関係機関を通しての問合わせに対応するために、調整力が求められることもしばしばありますが、質問者が資料への関心を持って問合わせをしている以上、「人と歴史資料の橋渡し」ができればという思いで業務にあたっています。

2 認証アーキビストとして

(1)資格の取得

令和2(2020)年6月15日[4]、当時の上司から「国立公文書館が認証アーキビストの申請受付を開始するから、申請するように」と言われました。申請することに迷いはありませんでしたが、その上司には「自分は申請を考えていない。あなたは取ったほうがいい」と言われました。この時「取得できたとしたら、館で唯一の認証アーキビストになる」というプレッシャーのようなものは正直ありましたが、申請書類の作成を通じて、自身の経験を振り返ることができ、自身の強み、弱みを再認識する良い機会となりました。

(2)認証アーキビストとしての立ち位置

認証アーキビストの資格を取得後、率直に感じたことは「これまで取り組んできたことが認められた。関わった方にお礼や報告をしたい」という思いでした。館で唯一の認証アーキビストであり、「認証アーキビストとしてどう思うか」「認証アーキビストとして対応してほしい」と館長から指示があった際には、身が引き締まる思いがするとともに、自分の立ち位置を再確認するようにしています。また、当館のことだけではなく、県内自治体全体の歴史資料等の保存・利用の向上をめざす視座を持つ必要もあると実感しています。

市町村職員を対象に開催した資料保存・修復研修会(令和6年度)

(3)認証アーキビストとして思うこと

認証アーキビストになる前から、講演や資料相談等で話す機会がある時は、最後に締めくくる言葉があります。それは次のような内容です。

「資料が残されてきたということは奇跡に近いと思うのです。

災害や人の手によって資料は失われてきました。特に虫に

喰われたり、水分を含んだためにフケたり、カビが生えたり

して「何かわからない」文書を人は捨ててしまう。何が書かれ

ているか「わからない」ものに対する無関心や拒否感によっ

て、文書が廃棄された事例が多くあります。こうした負の連鎖

を断ち切るために、つまり後世に「何かわかるように」伝える

ために、資料の整理を行っていくと私は思っています」[5]

一方で、地域の出来事を大正期から平成まで綴った「万覚帳」や、明治期の水論の争点をまとめた記録帳が代々受け継がれていると、安心感を覚えます。資料を書き綴った人、それを保存した人、掘り起こして再び保存に奔走する人が浮かび、歴史資料が次世代に引き継がれていく様子も目の当たりにしました。認証アーキビストになってから、歴史資料が引き継がれていくことへの思いは、一層強いものになったと感じています。

おわりに

「認証アーキビスト」をスペシャリストだと思う方もいるでしょうし、資格の一つだと思う方もいるかと思います。「認証アーキビストとしてどうするのか。どうしたいのか」と問われた時、私の中で一つだけ自信を持って言えることがあります。

先人の歴史を伝えた資料が、後世、人の手によって整理され、さらに次世代に伝えられていく――文書のライフサイクルに少しでも関われたことに感謝しながら、職務に励んでいきたいと思っています。

[注]

[1]当時の新潟県立文書館での業務は、1次選別は文書館の担当職員が行い、他の職員は2次選別から担当した。

[2]近藤家文書の概要や研究については『鳥取県立公文書館 研究紀要』第2号・第7号を参照のこと。

第2号:安藤文雄論考 https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/986079/2-4.pdf

第7号:伊藤康、葛西大和、池本榮、山内美緒各論考 https://www.pref.tottori.lg.jp/193878.htm

[3]鳥取大火は、昭和27(1952)年4月17日、鳥取市で発生した戦後最大級の大規模火災。令和7年度の企画展は、https://www.pref.tottori.lg.jp/322569.htmを参照のこと。

[4]筆者が日々の出来事を綴っている5行日記(自称「アーカイブズ」、非公開)による。

[5]拙稿「日々の文書整理から―整理のための研究―」(『社会経済史学会中国四国部会 会報』第48号 社会経済史学会中国四国部会事務局、2015年6月)