常陸大宮市教育委員会 高村恵美

常陸大宮市文書館

はじめに

私は現在、市教育委員会事務局内で自治体史編纂業務を担当し、4年目となります。それ以前は、茨城県内で唯一の基礎自治体アーカイブズである常陸大宮市文書館の立ち上げに携わり、令和2年度には認証アーキビストを取得しました。残念ながら文書館に長く在籍することはできず、認証取得後1年で異動となりました。希望していたアーキビストの業務から離れてしまったことについては、自治体職員としての葛藤もありました。本市では専門職の配置がないため、学芸員や認証アーキビストといえども、人事異動の対象となっています。私の場合は、入庁して最初に配属されたのは旧町役場の総務課でしたが、その後の市町村合併による異動で歴史民俗資料館の学芸員となり、さらに文書館の設置によってアーキビストとなり、現在に至っています。ただ、様々な業務の経験は、アーキビストとしては、現場の知見としてプラスになる面が多いことも事実で、むしろ最低限の他部署での行政経験は必須ではないかと思う部分もあります。

この4年間の勤務で、自治体史編纂の現場は、アーキビストや学芸員としての経験を十分に生かすことのできる場でもある、と実感できるようになりました。

これまでも常陸大宮市文書館の設置や運営については紹介する機会をいただいてきたことから、本稿では専門職の配置がない地方自治体に勤務するアーキビストの立場から、その経験をまとめてみたいと思います。

常陸大宮市史

1.市史編纂事業の概要

常陸大宮市の市史編纂事業は、合併10周年記念事業として、平成26年度から始まりました。合併旧5町村の自治体史は、いずれも編纂後30年から50年が経過し、内容の更新が必要となっていました。これらは、地元の教員や有識者らが中心となって編纂されたものが多く、刊行物としてはそれぞれに地域色豊かで個性的であるものの、史料批判や叙述における客観性の担保などが課題となっていました。さらに、多くが通史編のみで資料編が作られなかったため、根拠となる資料が収録されておらず、使い勝手の悪さも指摘されていました。

これらの課題を踏まえ、市は、資料編を備えた本格的な自治体史を編纂することを目指し、平成26年11月に有識者からなる常陸大宮市史編さん基本計画策定検討委員会を組織し、平成28年3月に、合併新市の新たな自治体史の理念や編纂の目的、スケジュール等を定めた「常陸大宮市史編さん基本方針」を決定しました。

基本方針では、新たな市史を「「まちづくり」に資する地域資源の基礎資料」と位置付け、「未来の市民への歴史的資産となることを目指」すとしています。

具体的には、専門家による執筆と、基礎資料となる資料編の刊行を軸とすること、合併した旧町村の自治体史を踏まえつつも、その修訂版ではなく、史料に基づく新たな自治体史を作ることを謳っています。

このようにして、平成28年度には市史編さん審議会及び編さん委員会が設置され、本格的に調査・執筆等の活動が始まりました。

市史編さん委員による講座

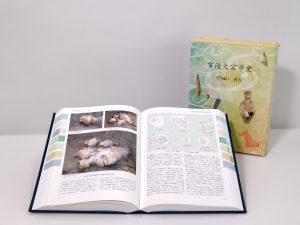

基本方針の策定や委員の委嘱から5年間の調査期間を経て、令和3年度に1冊目の『別編2 自然』を刊行したことを皮切りに、資料編・通史編合わせて10冊と、逐次刊行する報告書、紀要などを刊行することとし、これまでに4冊の資料編と『常陸大宮市史研究』、『常陸大宮市史資料叢書』を刊行しています。

この刊行作業と併行して、講演会や現地見学会など、市史編纂の過程で得られた成果を市民に還元するための普及事業を開催しています。市史編纂事業は刊行に重点が置かれますが、事業の進捗や調査成果を市民と共有することが重要と考え、年齢層や関心などで幅広い対象に対応できるような普及事業を試みてきました。特に、外部有識者や市民がメンバーとなっている市史編さん審議会からは、将来のまちづくりの主体となる子どもを対象とした取組みの要望が多く寄せられています。市史編纂事業は数十年に一度しかない事業であり、この貴重な機会に子どもはもちろん、様々な層の市民に関わりを持ってもらい、刊行後の活用に生かしてもらいたいと考えています。

市史編さん委員による講座

普及活動については、1年間に、講演会・シンポジウム等を1回、市史セミナー(連続講座)及び体験講座(自然系、考古学系など)をそれぞれ2~3回、関連企画展(歴史民俗資料館を会場とする)を1回のペースで行っています。これに加え、原稿の校正や執筆者との調整、各部会の調査の調整やサポート、部会会議開催など、専任業務ではない中で、かなりの負担感があります。

市史編纂業務を主に担当する職員は4名(うち2名会計年度任用職員)で、専門職の採用はなく、文書館や歴史民俗資料館も含め、全員が一般行政職です。また、いわゆる「市史編さん室」に当たるものは当初から設置されず、文化財担当グループの中に編纂事務局を置いているに過ぎません。多くの自治体史編纂部局では、委員が作業や打合せを行ったり、資料や物品を保管するスペースが多少とも確保されると思いますが、そのようなスペースは当初から確保されませんでした。このような中で、市史編さん委員会の6つの専門部会と60名を超える委員・協力員を委嘱する大規模かつ長期的事業に対応しており、現状の体制での事務局運営に難しさも感じています。

このようなことから、市では、スペースの問題や人員の不足については、市史編纂事務局に加え、文書館と歴史民俗資料館の協力を得て市史編纂業務を担っており、考古学、歴史学、自然など多様な分野に及ぶ普及事業や調査活動に当たっています。

2.自治体史編纂とアーキビスト

50年ぶりとなる自治体史編纂に際しては、基礎資料となる合併旧5町村分の歴史資料や考古資料等の目録の確認が必要でした。このうち古文書については、5町村のうち3町村分は目録が作られていましたが、目録が未整備の地域については、当時の関係者などの協力を得て部分的に収集するなどの作業を行いました。

目録作成済みの町村については、文書館が、地域史料目録データベースを作成し公開しており、市史編纂事務局でも、これに基づいて調査を開始しました。編纂過程でさらに未調査資料の収集と調査を進めたことで、これまで知られていなかった史料の発見につながった事例もありました。

公文書については、近世文書も多く含まれる旧町村役場文書や、平成合併以後の歴史的公文書等が文書館のデータベースで検索・利用が可能となり、市史編纂事業での利便性も非常に高まりました。一方で、文書館に移管されるのは保存年限が満了した公文書のみのため、現用文書については原課との協議が必要になります。こちらも、現用文書の文書管理システムで文書フォルダ名までは確認できるので、事業レベルでは把握することができます。ただ、現用文書と歴史的公文書の管理システムが分かれているのは、利用者はもちろん、管理者側にとっても非効率であり、一元化が望まれるところです。

旧5町村の自治体史はほとんどが1冊仕立てという形態から、限られた叙述しかできていなかったため、新たな市史の叙述の大部分は、改めて資料調査や翻刻作業を行って組み立てていくことになりました。今回の市史編纂で新たに見つかった史料もありますが、むしろ旧自治体史で使用した史料が、所在不明や所蔵者の事情などで見つからず、使用することができなかったという場合の方が多かったように感じます。その多くは家の代替わりや管理不備による経年劣化で失われたものでした。

史料はなるべく元の所蔵者が元の場所で持ち続けてほしいと願い、そのサポートも行ってきたつもりでしたが、地元にあって失われていく史料は確実に増えています。

編纂開始から9年目を迎え、目録掲載件数は7万件を超え、利便性は高まりましたが、今後はこのような地元に所蔵されている資料の所在確認や画像データ化、編纂事業終了後の目録データや史料画像の利用方針について検討を始めなければならない段階に来ていることも感じています。

このようにして市史編纂の過程で収集した史資料の原本については、基本的に市史編纂事務局では受け入れず、すべて文書館と資料館が収蔵し、閲覧や公開を行うことにしています。これは、市史編纂事業が時限的な事業であることから、受入れ後の整理や調査から閲覧公開に至る流れを円滑に進めるためと、市史編纂期間中から一般の利用に供することができるようにするためです。このうち、整理と調査については、必要に応じて市史編さん委員や事務局が関わり、資料情報が共有されるように努めています。

自治体史編纂のテキストともいうべき高橋実氏の『自治体史編纂と史料保存』(岩田書院、1997年)によれば、自治体史編纂は「地域の幅広い文化運動と史料保存利用運動という二つの運動を軸にして」考えるべきとされています。「幅広い文化運動」については、「自治体史の編纂は、本来、継続して、あるいは繰り返しおこなわれるべき性格のもの」との説明からも、刊行物作成事業にとどまらない、文化行政のひとつとして継続的に行われるべきであるとしています。深く首肯するものです。

日々の業務の中で目先の刊行に追われがちですが、自治体史編纂自体が歴史や文化を創造し、その成果とともに、まちづくりの原資となるという長期的な視野に立ち、今後の編纂事業に携わっていきたいと思います。

おわりに

アーカイブズの現場から離れ、自治体史編纂業務に関わる中で、アーキビストとして文書を提供する立場から、利用する立場でアーカイブズ資料と向き合うことになり、アーカイブズの存在意義やアーキビストの業務への知見はさらに深まりました。業務の場は文書館から自治体史編纂に移りましたが、将来に残すべき資料を収集・活用し、適切に移管し保存する現在の業務は、アーカイブズとは違った側面から文書管理に関わることができています。

今次の自治体史編纂についてはあと数年で終了を迎えることになりますが、編纂で収集した史資料が文書館・資料館に収蔵され、公開されていくことはもちろん、これがきっかけとなって関係が作られた資料所蔵者や市民、団体との関係性や、普及事業など、文化事業の素地となるものは、既存の文化機関に継承していくことが重要と考えています。

これまで述べてきたように、自治体が存在する限り、その歴史と歴史叙述がなくなることはありません。自治体史は更新され続けるべきであり、来るべき次回の編纂に備えて、その基づく資料も蓄積・更新され続けなければなりません。

自治体が自らの歴史を編む自治体史編纂という行為はまさに、アーカイブズが力を発揮する場面といえます。昭和後半の自治体史編纂隆盛期に、編纂終了後の資料を収集・公開するアーカイブズの設置という流れは大きな成果をあげませんでしたが、全国的に地域アーカイブズが設立されつつある現在、そこを拠点として自治体史編纂を行うことは、アーカイブズの存在意義から積極的に推進されてよいと思います。