福井県文書館 長野栄俊

1 構築と運用の経緯

「デジタルアーカイブ福井」は、福井県文書館(以下「文書館」と略す)が構築・運営を担うデジタルアーカイブ・システムであり、文書館以外に県と市町の13機関が参加する共用のシステムとなっている(以下、統計的な数字は2025年6月末現在のものを示す)。

2003年2月に開館した文書館では、当初、単館での収蔵資料目録データベースを運用しており、同一施設内にある県立図書館にも独自の貴重資料データベースがあった。その後、組織上の改変もあり、2014年3月からは福井県文書館・図書館デジタルアーカイブとして統合し、画像のウェブ公開を本格的にスタートさせることになった。

翌年2月に同一施設内に県ふるさと文学館が開館して以降は3館共用のシステムとなり、2019年4月のリプレイス後は「デジタルアーカイブ福井-福井県文書館・図書館・ふるさと文学館-」と改称。2025年4月のリプレイスからは館名を外して「デジタルアーカイブ福井」として運用している。

2 共用デジタルアーカイブとしての役割

2019年の改称は「県全体のデジタルアーカイブ」を目指すために行ったものである。文書館では福井県史編さん事業で撮影した他機関・個人が所蔵する古文書等の写真複製本を多数所蔵しており、それらの目録データは開館以来、ウェブで公開してきていた。そのためデジタルアーカイブ福井に他機関が参加することについて、特段の違和感はなく、スムーズに方針を転換することができた。

2020年3月策定の「福井県教育振興基本計画(第3期:令和2~6年度)」では、「県や市町の文化施設が個々に所有しているデジタルデータを文書館ホームページ『デジタルアーカイブ福井』に集約し、本県全体のデータベースとして情報を発信」することが施策として掲げられ、2025年3月策定の「同計画(第4期:令和7~11年度)」においても本施策は発展的に継承されている(後述)。

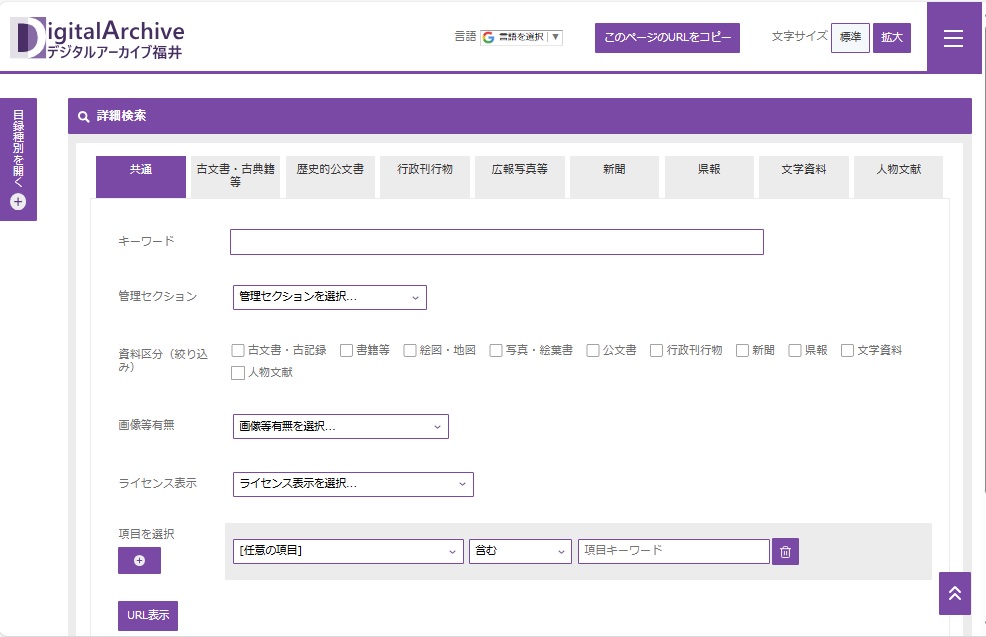

他機関の参加は2020年から段階的に行われており、毎年度2機関ずつ増加している。参加機関はデータの登録・公開を文書館に依頼する形をとり、メタデータ項目に「管理セクション」として各機関名を表示することで、責任の所在を明示している。

2025年3月に文書館が新たに策定した「デジタルアーカイブ福井」参加要項からは、データ登録は、文書館による「代行方式」と参加機関による「直接方式」を選択できるよう制度を改めた。2025年6月末時点では3館以外に直接方式をとる機関はまだないが、今後は登録や更新の頻度の高い機関に直接方式を認めていく予定である。

なお、現在の参加機関はMLA(博物館・図書館・文書館)に限らず、自治体や高等学校も含まれている点に特色がみられる。

3 データの概要

「デジタルアーカイブ福井」では約91万件の目録データ(メタデータ)を公開しており、このうち約17万4千件には約220万6千点の画像データが紐付けられ、さらに画像をウェブ公開しているものは約5万5千件、約70万4千点を数える。これらの公開は以下に掲げる8つのグループに分けて行われている(それぞれの目録データ件数を[ ]で示す)。

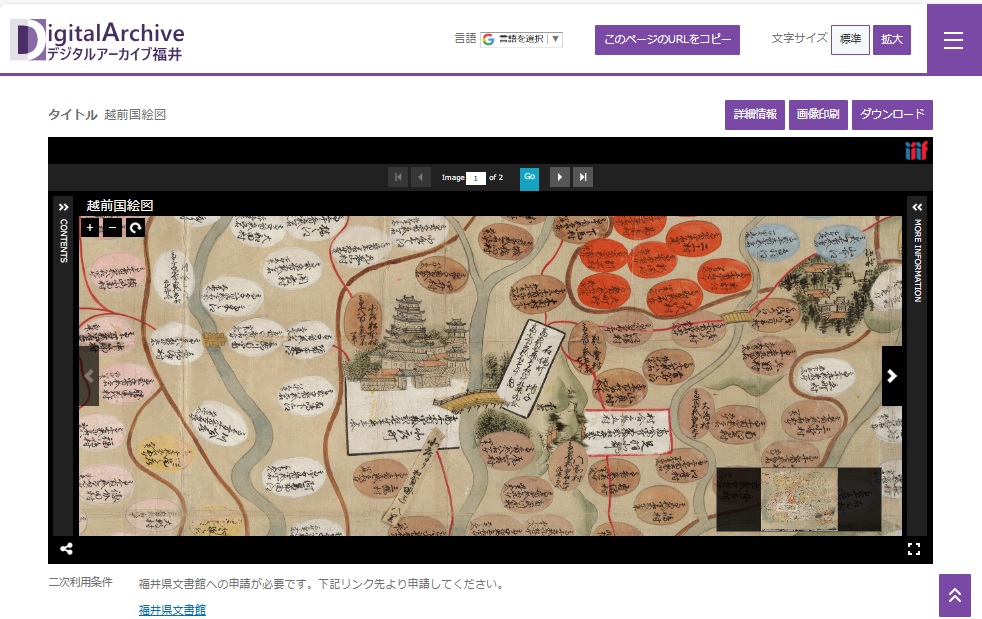

(1)古文書・古典籍等 [資料群1,035件/資料209,424件]

単一の出所単位でまとめた資料の塊の総体を「資料群」と呼んでおり、所在地域や履歴、概要などの情報を公開し、その下位に個別の「資料」目録を包摂する構造をとる。

登録資料は、参加機関が所蔵あるいは寄託を受ける古文書・古典籍等であるが、狭義の古文書・古典籍に限らず、近代以降の刊行物や地図、写真、絵葉書などを含む場合もある。

また、文書館では県史編さん事業で作成された写真複製本の元になったマイクロフィルムもデジタル化しており、主に館内限定で画像を公開している。

(2)歴史的公文書 [公文書(簿冊)71,297件/公文書(件名)150,423件]

文書館では、県の各部課・機関が作成した公文書で保存年限が到来するもののうち歴史的価値が生ずると認められるものを選別・指定し、これを歴史的公文書として収集・移管している。毎年度2千冊程度を受け入れる公文書は、受入の翌年度には目録データ「公文書(簿冊)」を全件公開できるようにしている。また、簿冊を構成する個々の公文書は目録データ「公文書(件名)」として公開しているが、簿冊単位で優先順位をつけたり、閲覧申込を機に採録するなどしており、全ての件名を網羅的に採録してはいない。多くは事前の審査を要する資料であることから、画像のウェブ公開は3件のみとなっている。

(3)新聞 [新聞(巻号)65,426件/新聞記事310,685件]

福井県関係新聞のうち、写真複製本と新聞縮刷版の巻号・日付を登録する「新聞(巻号)」、新聞記事(見出し)を採録する「新聞記事」の2種の目録データで構成される。このうち1882〜1891年刊行の「福井新聞(第1次)」、「福井新報」、「福井新聞(第2次)」の2,374号分(9,385画像)については、2020年4月から文化庁長官裁定制度も利用して紙面画像のウェブ公開を始めた。また、新聞記事の採録は、文書館と県立図書館とがレファレンスサービス等に有用と思われる記事を選別して行っている。

(4)県報 [69,448件]

1872~1971年の県令・訓令・条例・規則・告示について、年月日・号数・県報内容などの目録データを公開している。大部分は文書館で写真複製本のみを所蔵しているものであり、原本は他機関や個人が所蔵するものであるため、現時点では画像データは紐付けていない。なお、2005年1月以降については、県報の合本PDFを、後掲する「行政刊行物」として公開しており、本文を閲覧することができる。

(5)広報写真等 [18,109件]

1950年頃〜1990年代に県広報課が撮影した、行事や施設、風景、大型イベントの写真を公開している。主題ごとに1枚~数百枚単位で1組にしたものを、サムネイル程度の画像にして公開し、高精細画像の希望者には申請後に新たに作成し直して提供している。目録データは主題単位で登録しているため、実際に所蔵するプリント枚数やフィルムのコマ数は、その何倍にも及ぶ。

(6)行政刊行物 [2,643件]

県の各部課で発行された行政資料(基本計画や統計、報告書、機関誌などの行政刊行物)のPDFを「行政刊行物」として公開している。「福井県行政資料等管理規程」では、行政資料は刊行後、情報公開・法制課長に16部送付することが定められていたが(文書館分2部、図書館分5部を含む)、2019年5月からはこの「行政資料等」に「インターネット資料」(周知を目的とした電磁的記録。具体的にはPDFファイルやExcelファイルなど)を含むよう規程の一部が改正された。これによりインターネット資料も紙媒体同様に情報公開・法制課長への送付を経て文書館長に送付されるようになっている。

(7)文学資料 [資料群52件/資料4,012件]

県ふるさと文学館が所蔵する県ゆかりの作家・文学者の直筆原稿や色紙、ノート、写真、愛用品などを公開している。著作権保護期間が満了した作家の資料であっても、書簡や日記などの公開にはプライバシーの問題などを伴うこともある。そのため、画像公開にあたっては関係者の許諾を得るなど慎重な対応をとっている。

(8)人物文献 [7,306件]

県立図書館が、県ゆかりの人物の略歴と参考文献をレファレンス・ツールとして登録している。略歴では、幼名や別名、号などによる検索ができ、時代区分、生没年、ジャンル、経歴、著作などの項目を備えている。またこれに対応する参考文献は、文献のタイトル、該当箇所、文献種別(伝記/事典項目/自治体史/子どもなど)を図書館システム(OPAC)と連動させて公開している。なお、本目録データに画像の紐づけはない。

4 「デジタルアーカイブ福井」への評価と今後の課題

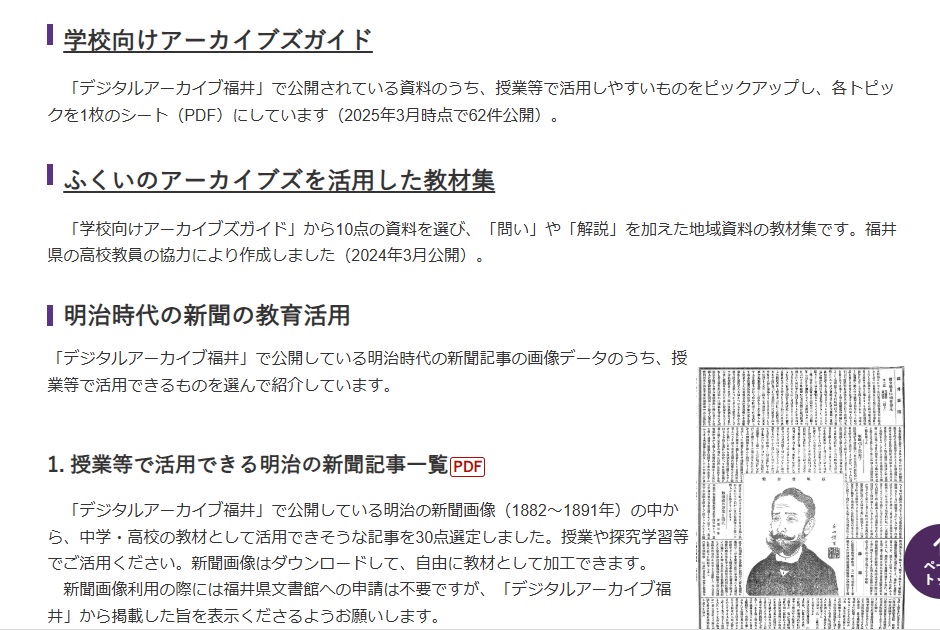

2024年8月、「デジタルアーカイブ福井」は、デジタルアーカイブジャパン推進委員会実務者検討委員会から「デジタルアーカイブジャパン・アワード2024」を授与された。地域のつなぎ役としての取組を継続して行っていること、二次利用を意識したアーカイブ構築を行っていること、新聞紙面画像のウェブ公開に文化庁長官裁定制度を利用した経緯等のレポートを公表していること、「学校向けアーカイブズガイド」等の学校教育における活用促進していることなどを評価していただいた結果である。

これまでの取組に一定の評価が与えられ、参加機関と公開データの種類・件数も順調に増加してきてはいるが、一方でデジタルアーカイブをどのように活用してもらうか、という点では課題も残る。

2025年3月策定の「福井県教育振興基本計画(第4期:令和7~11年度)」では「文書館が中心となり、各文化施設等の郷土資料のデジタル化や『デジタルアーカイブ福井』における集約・発信を進め、学校での探究学習や生涯学習での活用を促進」するとされ、新たに「利用の促進」が施策に加えられた。

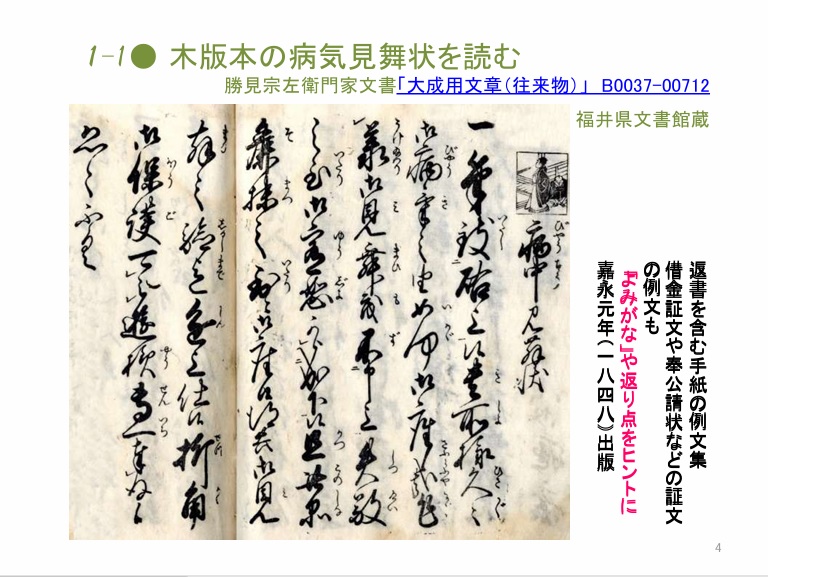

学校での活用については、授業を進めるうえで活用しやすいように、「学校向けアーカイブズガイド」や「ふくいのアーカイブズを活用した教材集」などのツールを作成している。今後は学校現場との連携をさらに深め、周知を図っていくことが求められている。

また、生涯学習での活用については、文書館で開催しているくずし字講座資料や展示会のパネル・展示キャプションなどをウェブサイト上で公開し、それらに「デジタルアーカイブ福井」内の個々のデータにリンクを張り、実際に資料画像にアクセスしてもらえるようにしている。このほか、使い方講座の開催や展示物・配布物に「デジタルアーカイブ福井」へのリンクを二次元コードで示すなど、アクセシビリティを高める取組を推進していく必要があるだろう。

「デジタルアーカイブ福井」の参加機関数と公開件数の増加、およびオープンデータ化を含めた二次利用のしやすさの向上は、地域の歴史資料や文学資料をより身近なものとして利活用してもらうことにつながる。またその一方で、「デジタルアーカイブ福井」が国立国会図書館サーチやジャパンサーチ、国立公文書館デジタルアーカイブ(横断検索)との「つなぎ役」となることで、地方の資料を全国や世界に発信し、より「見つけてもらいやすく」することが可能となる。今後も関係諸機関との連携を深めながら、「デジタルアーカイブ福井」の充実に努めていきたい。

参考文献

・長野栄俊・田川雄一「文化庁長官裁定制度による明治期地方紙のインターネット公開」(「カレントアウェアネス-E」No.394、2020年)

・田川雄一「文化庁長官裁定制度を用いた地方新聞画像のインターネット公開とその反応」(『図書館雑誌』115巻1号、2021年)

・柳沢芙美子「コロナ禍の中で変わったこと、変わらないこと―福井県文書館の閲覧・利用とオープンデータ化の取組みから―」(『記録と史料』31号、2021年)

・長野栄俊「デジタルアーカイブ福井の展開」(蛭田廣一編『地域資料のアーカイブ戦略』日本図書館協会、2021年)

・長野栄俊「福井県文書館におけるオープンデータへの取り組み」(樫村愛子・近藤暁夫・山本昭・内浦有美・是住久美子『地域におけるオープンデータ活用の可能性と課題 : 三河地域を事例として』愛知大学中部地方産業研究所、2023年)