酒田市企画部文化政策課

川島崇史

酒田市文化資料館光丘文庫正面

1 はじめに

酒田市は、市立資料館、市光丘(こうきゅう)文庫※、埋蔵文化財整理室及び公文書館の機能を集約・一括管理し、過去にあった酒田の出来事や文化を未来に伝えるための総合施設として、「酒田市文化資料館光丘文庫」を令和6年5月18日に開館しました。

「酒田の先人たちが築いてきた歴史や出来事・文化を継承しながら、市民の郷土愛を育み、新たな地域の文化を創造し、未来へつないでいく」を基本理念のもと、各館で対応していたレファレンスサービスが開館と同時にワンストップ化され、市民や来館者の利便性が高まります。

※市光丘文庫は本間光丘が修学のために文庫を兼ねた寺院の建立を江戸幕府に対して願い出ましたが許可が下りませんでした。その後、本間家8代当主光弥が光丘の遺志を継ぎ、設立に尽力し、「本間家」の蔵書を基盤とする市図書館のルーツ。

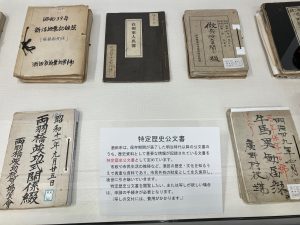

特定歴史公文書展示風景

2 開館までの経過

平成29年当時、酒田市で保存する文書の保存期間は1年・5年・10年・永年の4区分であり(酒田市文書管理規程。令和4年4月1日廃止)、年々永年保存文書が増加する中で、市役所本庁舎(当時、建て替え前)の書庫スペースだけでは物理的に収納できず、長年本庁舎以外の外部施設(各種倉庫等)も併用して保存してきました。

そこで、永年保存文書のうち歴史的価値のあるものは公文書館的な場所に集約して保管すべきか、そのスペースはどの程度必要か、また、保存期間は永年を廃止して「30年」の選択肢を加えないと書庫が足りなくなるのではないかといったこと等について内部で検討を始め、永年保存文書の保管場所や分量、そしてそれらの永年保存文書に対して保存年限を設定することとした場合、どの程度になるかの調査を行いました。

調査後の検討において、分散保存されている永年保存文書を集約化するためには、相応の場所を確保する必要があること、文書管理の基準を見直し、永年保存区分を廃止して、文書の保存年限は最長30年とすることを確認しました。さらに、保存期間を満了した文書のうち、歴史資料として重要な文書を特定歴史公文書として位置付け、永久保存としていく制度を新設することを決定しました。

その後の先進地視察による運用実例の研究を経て、この特定歴史公文書の制度を盛り込んだ「酒田市公文書等の管理に関する条例」を令和3年3月に制定しました。

一方、市立図書館については酒田駅前再開発に伴い、駅前地区にその機能が移転することが決まっており、移転後の市立図書館跡地の活用や、公文書の保存施設の整備、市立資料館と光丘文庫の老朽化といった課題がありました。

これらの課題解決に向け、庁内部で検討を重ねた結果、令和2年11月、図書館跡地に、市立資料館・光丘文庫・埋蔵文化財整理機能・公文書館機能を集約し、「過去にあった酒田の出来事や文化を未来に伝えるための総合施設」を整備することが決定されました。

基本的なコンセプトは、文化的なものを専門とする市立資料館の機能、記録資料を専門とする市光丘文庫の機能、公文書館の機能、埋蔵文化財整理の機能を統合し、酒田の過去の出来事や文化を確実に未来に伝え、利便性・提供サービスの向上(レファレンスサービスのワンストップ化)を図ることとしました。

令和3年度から、事務レベルでの施設整備に向けた打合せ会議を行い、レイアウトやスケジュール、予算要求項目等について協議を行いました。令和5年度からは新設された文化政策課が事務局となり、ハード、ソフト両面において調整を図り、令和6年5月18日に酒田市文化資料館光丘文庫(以下「文化資料館」という。)が開館しました。

常設展示室

3 施設の概要

文化資料館の面積は、約1,372㎡であり、施設内には酒田の歴史や文化を紹介する常設展示室、酒田を特色づける多様なテーマの企画展示開催のための企画展示室、古文書などの資料や特定歴史公文書を閲覧する資料閲覧室、事務室、特定歴史公文書や古文書・資料などを保管する資料収蔵庫を設置しました。

常設及び企画展示室にはそれぞれガラスの展示ケースが備え付けられ、最も長い壁面は11mの横幅があります。これまで展示できなかった幕絵などの大型資料なども展示できるようになりました。

整備には2年を要し令和4年度は施設修繕・消防設備の実施設計、令和5年度に建築、機械設備、電気設備改修工事を行い、完成しました。

資料閲覧室

4 施設の運営

文化資料館はその基本理念に基づき、「あつめる・まもる(収集・保管)」「調べる・考える(調査・研究)」 「みせる・伝える(展示・情報発信)」「まなぶ(教育・普及)」「つなぐ(交流)」を基本方針として運営しています。

職員体制は、館長1名(課長兼務)、顧問1名、学芸担当職員1名、埋蔵文化財担当職員1名、調査員3名、事務員3名、埋蔵文化財整理作業員3名、公文書専門員1名の計14名で、所蔵資料の保存、管理、展示企画、レファレンス、埋蔵文化財の調査整理、市史編さん関連業務を行っています。

5 開館後の取組み

文化資料館では、展示方針に基づき、常設展のほか、年数回の企画展を開催しています。

開館記念の第1回企画展は「日本の中の酒田-来訪者が見た湊町さかたの情景-」として、江戸時代から明治、大正、昭和にかけて酒田を訪れた人々が記した紀行文をはじめ、酒田・庄内の景色を描いた絵や版画など、往時のにぎわい、湊や町の風景、人々の暮らし、食や文化などを伝える資料を紹介しました。

特に、市立資料館と市光丘文庫が統合したことにより、江戸・明治・大正・昭和における来訪者が見た酒田の資料が揃い、4つの時代の酒田の情景を紹介することができました。

第2回企画展は、公益財団法人山形県埋蔵文化財センターが発掘した考古資料と文化資料館所蔵品で構成した「発掘された酒田市の遺跡」。第3回企画展は、市光丘文庫で所蔵していた県指定文化財を展示した「両羽博物図譜-松森胤保(たねやす)が描いた世界-」を開催しました。これまで埋蔵文化整理室や市光丘文庫には平面の展示ケース数台しかなかったために、展示する資料や資料数が限られていましたが、今回文化資料館に各機能が統合されたことで、埋蔵文化財の大きな資料やこれまで2~3冊しか展示できなかった両羽博物図譜を10数冊展示して企画展を開催することができました。

企画展示室

少子高齢化や生活様式の変化により、特に冬場に行われてきた伝統行事や民俗芸能の実施が年々困難になってきており、継承が危ぶまれています。地域の伝統行事等を次世代に継承していくために、文化資料館では「冬の酒田の民俗文化」として、酒田市に伝わる道祖神行事「塞道の幕」展などの年中行事や民俗芸能をシリーズで紹介していきます。

また、特定歴史公文書についても、常設展示ではテーマに合わせて展示するほか、特定歴史公文書を紹介するコーナーも設置しました。

令和7年度は、光丘文庫開館100年と本市の合併20周年の2つの区切りの年です。

市町村合併に関する文書の企画展と、昨年度に引き続き「冬の酒田の民俗文化」をテーマにした企画展を開催する予定です。

6 おわりに

文化資料館は、市立資料館・市光丘文庫・公文書等管理・埋蔵文化財整理の機能が文化資料館に統合されることにより、

○考古・文献・民俗資料、記録資料、特定歴史公文書を一括管理できる。

○レファレンスサービスがワンストップ化され、市民・来館者の利便性が高まる。

○多様なテーマでの企画展示ができる。

○埋蔵文化財整理担当職員、学芸担当職員、調査員、公文書専門員が連携した多用な教育プログラムが展開できる。

という効果が期待されます。これらの取り組みを通じ、酒田の先人たちが築いてきた歴史・出来事や文化を継承しながら、市民の郷土愛を育み、未来へつないでいきます。

酒田市文化資料館光丘文庫

●開館時間 午前9時から午後4時30 分 最終入館は午後4時

●休館日 ・月曜日(月曜日が休日のときは翌日)

・年末年始(12 月29 日~1月3日)

●入館料 無料

●駐車場 あり(無料)

●所在地 〒998-0034 山形県酒田市中央西町2番59 号 酒田市総合文化センター内

●連絡先 TEL. 0234-22-0551 FAX. 0234-22-0612

●ホームページ

https://www.city.sakata.lg.jp/bunka/bunkazai/rekishibunkashisetsu/bunkashiryokan.html