茨城県立歴史館

富田 任

1 はじめに

茨城県立歴史館(以下「当館」と記す。)は、水戸市に所在する県立の歴史博物館で、県の文書館としての役割も担う複合的施設である。国立公文書館より約3年遅い昭和49年(1974)9月3日に開館し、令和6年(2024)には開館50周年を迎える。

当館は、JR常磐線水戸駅の西方約2.5kmに位置し、中心街に近く、日本三名園の一つに数えられる偕楽園が徒歩圏内にある。水戸農業高等学校跡地に建設されたことから、約7万㎡の敷地とイチョウ並木をはじめ様々な樹木に囲まれていることも特徴といえる。本館は鉄筋コンクリート2階建てで建築面積は約8千㎡、書庫面積の合計は564.67㎡、書架総延長は7.5kmである。本館1階に特別展・企画展を行う展示室があり、2階に常設展「茨城の歴史をさぐる」が設けられている。敷地内には考古収蔵庫(延476.4㎡)、民俗収蔵庫(延1,075.48㎡)、文書整理保管庫(延997.70㎡)の独立建築物があるほか、旧水海道小学校本館と旧茂木家住宅の2つの県指定文化財、さらに旧水戸農業高等学校本館、茶室2棟が置かれている。

2 当館の成り立ち―県史編纂と文書館―

戦後、茨城県二人目の公選知事となった岩上

県史編さん事業により残された史料が活字化され、多くの人たちの目にふれることになると、岩上は発掘・収集された史料そのものの保存にも責任があると考えた。県史編さんと史料保存は「車の両輪」であって、どちらかひとつが欠けても走行できない、そのような考えから文書館設立の構想が持ち上がった。

一方で昭和40年代、県内には十分な設備を持つ博物館がなかったこともあり、「明治百年記念」事業として歴史博物館建設の気運も盛り上りをみせた。そのような事情から、文書館と歴史博物館の2つの機能を持つ「茨城県歴史館」(昭和56年(1981)に「茨城県立歴史館」と改称)が設立されたのである。

岩上は初代館長に就任したが、運営に当たり第一に心がけたのは史料の調査・研究・保存で、成果の展示は第二とした。このような岩上の考えは、一部の人たちを除いてなかなか理解されなかったという。「史料の調査・研究は地味で根気のいる仕事である。それに比べて展示は、ある意味では“華やかさ”がある。入場料をとっても、それなりに人が集まった。」と岩上は述懐している。[2]

3 岩上二郎と公文書館法

昭和51年(1976)、古文書・公文書など記録史料を中心とした歴史資料の保存利用活動の振興に寄与することを目的として歴史資料保存利用機関連絡協議会(史料協)が設立され、岩上は推されてその初代会長に就任した。準備委員長を務め、協議会の発足趣意書を全国に発出したのは副館長の後藤勤治であった。

岩上は知事を4期務めた後は政界から退いていたが、昭和53年(1978)、参議院議員であった妻妙子が病を理由に辞職した際の補欠選挙に立ち、当選した。この後、岩上は歴史資料を保存する法律制定のため東奔西走し、史料協(昭和59年(1984)、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会(全史料協)と改称)や歴史系学会の運動も支えとなり、「執念の末に」[3]議員立法で、昭和62年(1987)12月に「公文書館法」を成立させた。今日、岩上が「公文書館法の父」として知られる所以である。

立法に貢献したゆえにより、岩上はICA(国際公文書館会議)から表彰されることになった。平成元年(1989)6月15日、同法施行1周年を記念して国立公文書館と全史料協が共催した講演会で、来日したジャン・ファビエICA会長から名誉メダルを授与された。岩上は、このことを最も名誉とし、このメダルを何の賞状よりも誇りにしたという。[4][5]

写真1 岩上二郎初代館長(右)・後藤勤治初代副館長(左)

![写真2 ICA名誉メダル(岩上()氏所蔵)[6]](https://www.archives.go.jp/publication/archives/wp-content/uploads/2024/02/ca7399e61a30027240fbf4bcc7fb0b86.jpg)

写真2 ICA名誉メダル(岩上

4 所蔵資料「一橋徳川家関係資料」紹介

令和4年度末現在、当館が管理・保存する資料数は約56万点を数える。このうち文書館部門が管理・保存する資料は私家文書約28万点、図書約11万点、公文書約5.6万点、行政刊行物約6.8万点などで、博物館部門が管理する資料は考古、民俗、歴史、美術工芸の4分野合わせて約1万件である。

本章では、県が所蔵し、当館が管理する国指定重要文化財一橋徳川家関係資料について紹介する。一橋徳川家は8代将軍吉宗の四男

その妻

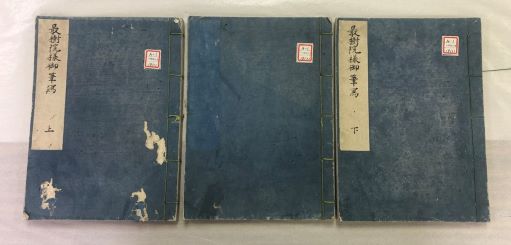

写真3 最樹院様御筆写 上・中・下(A1-18-1~3)(重文)

写真4 一橋宗尹像(H1635)(部分)(重文)

県は、資料群の受入にあたり、昭和62年(1987)に本館に隣接して一橋徳川家記念室(590.91㎡)を開室し、収蔵庫、書庫、展示室を設けた。同室では、一橋徳川家ゆかりの品々による展覧会を年間数回開催している。資料群のうち、御三卿にかかわる近世資料4,715点が、令和2年(2020)9月30日に重要文化財に指定された。これらの資料からは、同家の家格、家政、幕政への参与、内外における儀礼の実態をうかがうことができ、江戸時代の政治史、文化史、古文書学を研究する上で価値が高いと評価されたためである。また、重要文化財指定とほぼ同時に開始された国庫補助修理事業により、文書や典籍、書画等の修復を計画的に進めている。なお、当館は文化財保護法第53条に基づく公開承認施設として文化庁より承認を受けている(第4-6号)。

結びにあたって―近年の状況―

当館では、古文書・行政資料等の利用を促進するために、昭和51年度から「史料紹介展」を実施してきたが、公文書等の管理に関する法律で、特定歴史公文書等を「展示その他の方法により積極的に一般の利用に供するように努めなければならない」(第23条)とされたことから、平成25年度に国立公文書館と連携し「資料が語る 日本の歴史 茨城のあゆみ」展[8][9]を開催した。平成28年度以降は、史料紹介展を発展させた「アーカイブズ展」として実施している。令和5年度は、関東大震災発生から100年目を迎えたことから、災害をテーマとした古文書や行政資料を紹介した。本展は館内のみならず、県立図書館のギャラリーを利用した展示会としても実施し、多くの図書館利用者にもご覧いただいた。

なお、災害に関連した取組では、東日本大震災以来、平成27年9月関東・東北豪雨、令和元年台風9号による被災資料のレスキュー等に従事している。今年度も9月上旬の台風19号により水損した、県北部にある小学校の明治期から昭和期に及ぶ教育関係資料のレスキュー活動を実施したところである。

近年は学校や大学との連携を含む教育普及事業を実施していることも特徴である。平成23年度に地元の茨城大学人文学部(現人文社会科学部)と地域連携協定を結び、当館研究員・学芸員による「茨城の歴史と風土」を開講するとともに、大学教員による講座を当館で実施してきたが、令和5年度は同学教育学部教職大学院とも協力・連携し、学校資料の調査やその成果発表の場としての展示会等を当館で実施した。また、庭園を活用した子どもたちの校外学習の場、さらには職場体験、インターンシップ等の受入れと、さまざまな教育機関との連携にも力を入れている。これらの活動は、文書館や博物館の来館・利用に対する敷居を下げ、将来の利用者を確保することに繋がると考えられ、今後とも力を入れていきたいと考えている。

雑駁な内容であるが、以上、当館の開館時の経緯と公文書館法制定、所蔵資料の紹介、そして近年の状況を述べさせていただいた。

〔注〕

[1] 岩上二郎『公文書館への道』共同編集室 1988年

[2] 前掲書

[3] 前掲書

[4] 小川千代子「ICA名誉メダル受賞のこと」 「全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 会報」(№18) 1990年

[5] 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会『日本の文書館運動―全史料協の20年―』岩田書院 1996年

[6] メダル下のキャプションには、「ICA憲章第4条に基づき、ICA執行委員会は、フランソワ・ミッテラン氏(フランス共和国大統領)、岩上二郎議員(日本)、エイリン・トルナッド氏(ユネスコ総合情報プログラム政府間協議会議長)、フォード財団に、ICAメダルを授与した。」という意の英文が記されている。(訳は国立公文書館・渡辺悦子氏のご教示による)

[7] 徳川幹子『わたしはロビンソン・クルーソー』 茨城新聞社 1984年

[8] https://www.archives.go.jp/exhibition/kangai_25_ibaraki.html

[9] 拙稿「資料が語る 日本の歴史 茨城の歩み」を開催して」(『アーカイブズ』第53号,2014年)https://www.archives.go.jp/publication/archives/wp-content/uploads/2015/03/acv_53_p34.pdf