さぬき市公文書館

副主幹 鶴身 昌大

1 はじめに

さぬき市は、平成14年4月、香川県の東部に位置する旧大川郡の西部5町【津田町・大川町・志度町・寒川町・長尾町】が合併して誕生しました。合併後、旧町から引き継がれた公文書(旧町文書)については、支所が置かれた旧庁舎の書庫でそれまでと同様に保存されてきましたが、機構改革に伴う庁舎再編により、旧庁舎は除却又は機能が縮小されることとなったため、重要な公文書である旧町文書を保存し続けることが難しくなりました。

そのため、平成28年度頃から旧町文書の移動作業が始まり、仮の保管場所である旧保育所施設に集約されるとともに、重要な公文書を一括して保存できる文書保管施設の整備が議論されるようになりました。また本市では、少子化が進む中、より良い教育環境の整備を目指した学校再編事業が進められ、遊休施設となった旧学校施設の有効利用が課題となっていました。

そうした中、平成31年3月に閉校した旧さぬき市立石田小学校を「さぬき市寒川第2庁舎」として整備し、庁舎再編に伴い移転の必要に迫られていた市教育委員会と市公文書館が併設して置かれることとなり、令和5年4月、同庁舎の一角に「さぬき市公文書館」が開館しました。

さぬき市寒川第2庁舎の外観

中庭(校舎の面影が残ります)

2 公文書館設置までの取組

合併後の旧庁舎における旧町文書の保存・管理については、各庁舎でその方法が異なり、職員が業務で使用する際に検索がしづらい上、書庫の環境面においても不十分であり、旧町から引き継がれた歴史的に重要な公文書の散逸を防ぎ、適切に保存していくためにも、集約して一括して管理することが求められてきました。

その後、前述のとおり庁舎再編に伴う旧町文書の移動作業を行い、旧庁舎に保管されていた旧町文書は、本庁舎に移されたものを除き、順次1箇所に集約されてきたものの、緊急避難的な移動作業であったため、分類・整理は後の作業となっていました。

そこでまず、旧庁舎からの移動作業がほぼ完了した令和3年度から、文書管理の担当課である総務課職員による旧町文書の選別作業を開始しました。具体的には、旧町・所属ごとに仮の保存箱に収納された旧町文書について、まずは各担当課職員により、現用性の有無を確認した上で非現用文書を「保存するもの」と「廃棄するもの」に分ける1次選別を行い、それを受け、改めて総務課職員により、1次選別で廃棄と選別されたものから「保存するもの」と「廃棄するもの」に分ける2次選別を行いました。2次選別の結果については、全庁的に再度確認を依頼し、その結果、全ての旧町文書を公文書館へ移管される歴史公文書、保存期間を延長する現用文書及び廃棄文書に選別しました。

また、旧町文書の選別作業及び公文書館施設の整備に並行して、公文書等を適正に管理し、特定歴史公文書等を適切に保存・利用するため、「さぬき市公文書等の管理に関する条例」を令和4年6月に制定し、令和5年4月に施行しました(さぬき市公文書等管理委員会に係る規定は先行して施行)。そして、文書管理規程などの文書管理に係るルールの見直しを図り、それまで永年保存であった保存期間を最長20年保存とするなど、公文書の適切なライフサイクル管理が行えるよう新たな文書管理体制の構築に取り組んでいます。

令和3年度には、総務課に公文書館準備担当職員を配置し、3名の会計年度任用職員とともに移管される歴史公文書等の分類・整理作業を行い、保存箱への収納、目録データの入力等に順次取り組んできました。また、公文書館の管理運営の在り方等について、公文書等管理委員会において協議を行うなど準備を進め、「さぬき市公文書館条例」を令和4年12月に制定、令和5年4月に施行し、公文書館法に基づく公文書館として開館に至りました。

3 施設の概要

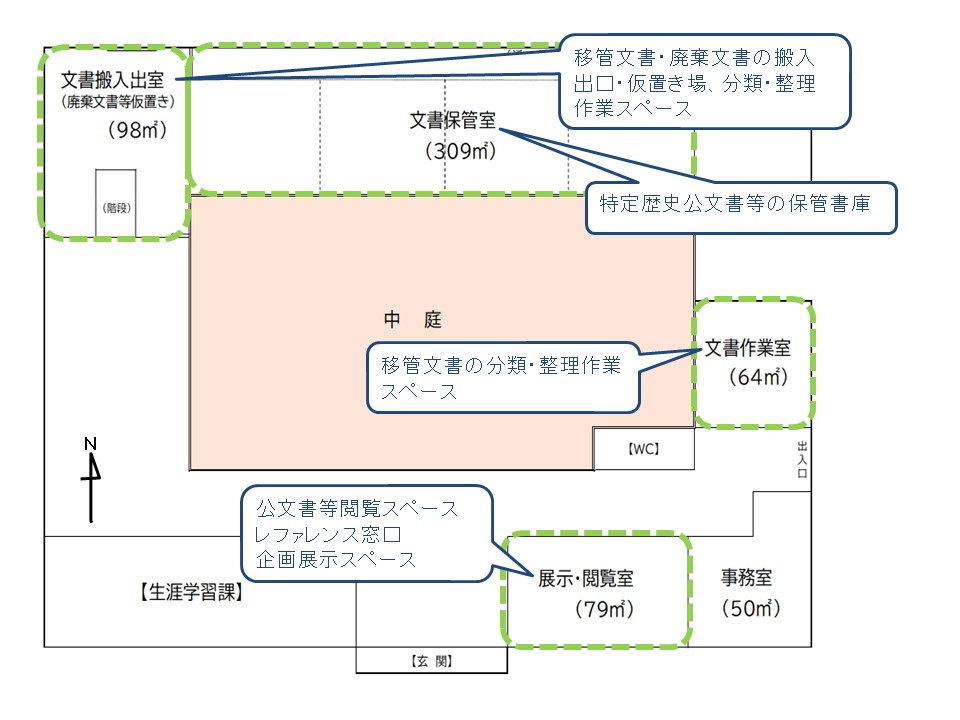

当館は、さぬき市寒川第2庁舎内に教育委員会と併設されており、公文書館部分の広さは約600㎡です。また、庁舎に入ってすぐの「展示・閲覧室」のほか、奥には「事務室」、移管文書の分類・整理作業を行う「文書作業室」、特定歴史公文書等の保管スペースである「文書保管室」、移管文書・廃棄文書の搬入や仮置き場などの「文書搬入出室」で構成されています。

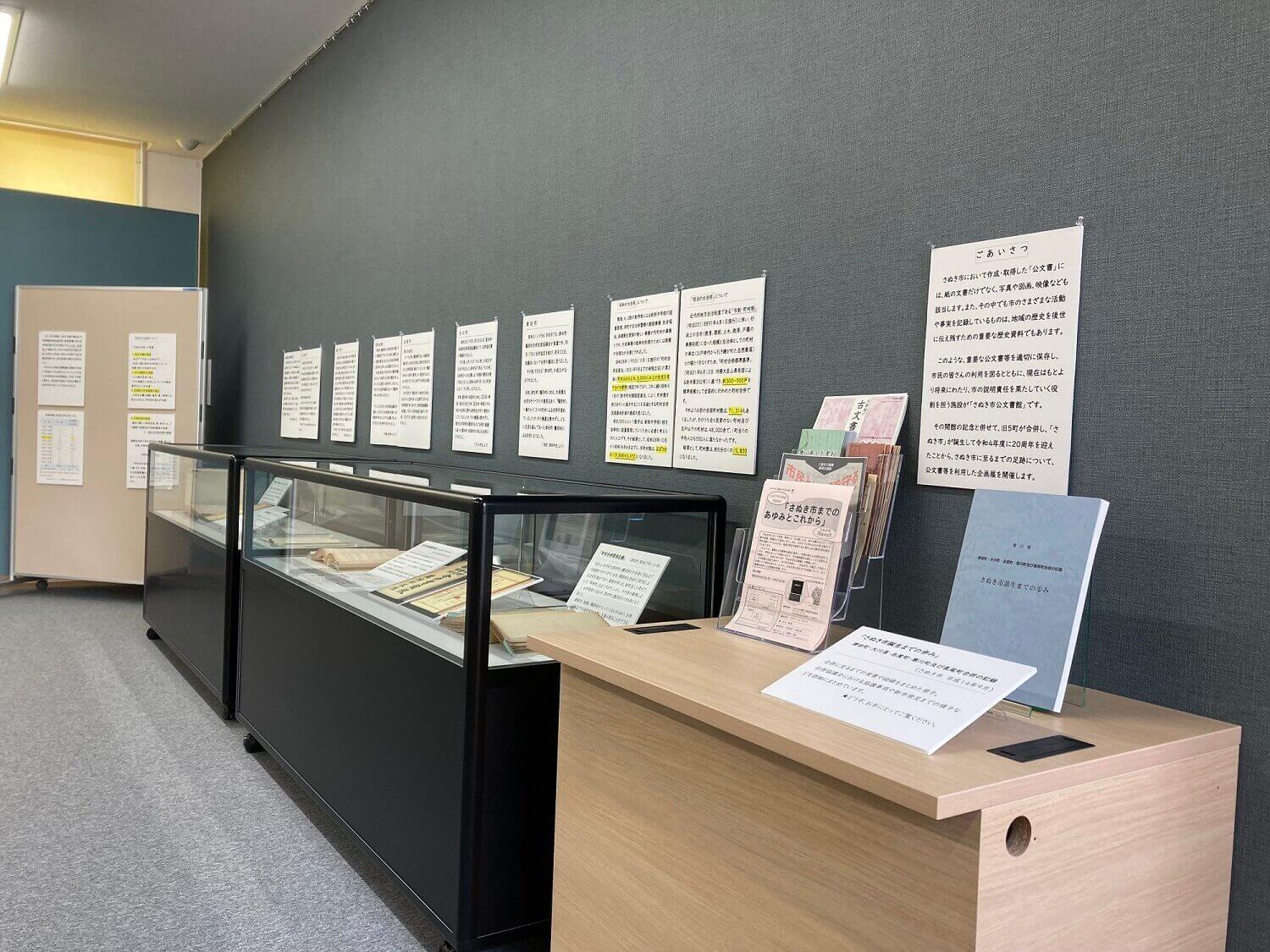

「展示・閲覧室」は、旧校舎の教室より一回り小さい程度であまり広くはないものの、公文書等を利用した企画展示と行政刊行物等の行政資料を閲覧できるスペース、利用者の問合せ等に対応できるレファレンススペースを確保しています。最初の企画展示として、公文書館の開館にあわせて、令和4年度にさぬき市が合併20周年を迎えたことも記念して「さぬき市までのあゆみとこれから」と題した企画展を開催しました。平成だけでなく、昭和の大合併に関係する特定歴史公文書等なども展示し、5町発足までの足跡、そして、その後のさぬき市発足までの経緯が分かるような展示を行いました。このような企画展示は、市民の皆さんが公文書や地域の歴史・文化等についての関心を高めることができるよう、今後も定期的に開催できればと考えています。

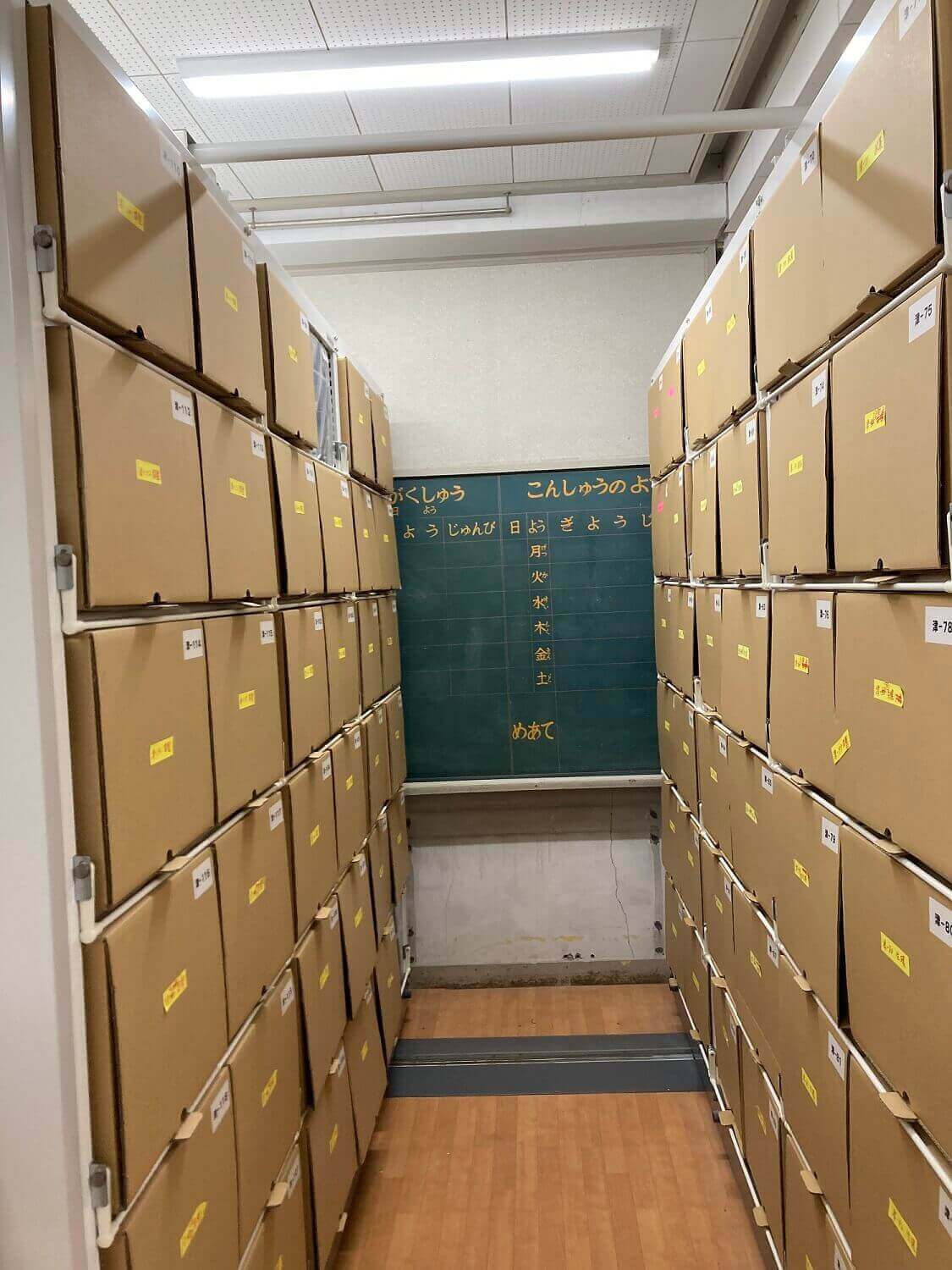

「文書保管室」には、旧校舎の4教室分のスペースに可動書架及び固定書架を設置しています。開館時点で、目録データの作成を終え利用可能になった収蔵文書(旧町文書)は、特定歴史公文書等約13,000点、行政資料約2,700点であり、今後は、合併以降の歴史公文書等も移管される予定です。

企画展の様子

文書保管室の様子(教室の名残があります)

また、管理・運営面では、

令和5年度の職員体制は、

○館長(1人):行政経験を有する者

○行政職員(2人):うち1人は、兼務

○専門員(1人):歴史資料の保存管理、展示等の企画立案に関する経験を有する者

○事務補助員(3人):公文書等の整理・分類、目録作成等

※行政職員以外は、会計年度任用職員

開館時間等は、

○開館時間 9時~17時

○休館日 土・日曜、祝日、年末年始

となっています。

4 今後の課題について

当館は、開館はしたものの、下記のような多くの課題を抱えています。また本市では、「文書管理システム」が導入されておらず、紙ベースの管理からシステムを利用した電子データベースの管理への移行が求められるなど、公文書のライフサイクルを見通した日常的な文書管理体制の構築に向けて公文書館の果たす役割は大きいと感じています。

(1)戦前の旧町(村)文書など未整理の公文書等への対応

・これまで残されてきた明治期以降の貴重な公文書等の内容を確認し、利用ができるよう整理を行っていく必要があります。

(2)一部の公共施設に保存されている未確認の公文書等への対応

・公民館や各種施設などの公共施設に旧町時代から保存されてきた公文書等の所在を把握した上で、内容を確認し、整理を行っていく必要があります。

(3)仮の保管場所である旧保育所施設に保存されている公文書等への対応

・旧庁舎からの移動作業によって集約された公文書等のうち、未整理のものについて、今後選別を行い、整理を行っていく必要があります。

(4)学校が所有する公文書等への対応

・統廃合により閉校した学校文書の所在を把握し、移管可能な公文書等の確認を行っていく必要があります。また、学校や教育委員会とも連携をして、地域にとって貴重な学校文書等の移管ができる体制を整える必要があります。

(5)文書管理システム導入や電子データなどフォルダ管理への対応

・公文書等の作成・整理・保存、保存期間が終了した後の移管、廃棄など公文書等のライフサイクルの適正化のため、文書管理システムの導入や電子データの管理の在り方について検討を進める必要があります。

5 おわりに

本市では、公文書館の開館をきっかけに公文書の管理体制の見直しがようやく具体的に動き始めたところだと考えています。公文書館の運営も新たな公文書の管理体制の構築も、軌道に乗るまでにはまだまだ多くの課題を解決しなければならず、限られた体制の中でそれができるのか不安を抱えています。

特に、施設面において、旧学校施設を最小限にリニューアルして対応したことなどから、文書保管室内に空調設備が整備されておらず、除湿機等をフル稼働させてしのぐなど公文書の保存・管理にとって厳しい環境にあります。また、保存可能スペースも限られており、移管文書の選別にも工夫が求められます。このように、一定の制約はありますが、限られた条件を最大限に生かし、工夫を凝らした運営を行うことで、小規模ながらもキラリと光る本市ならではの特色ある公文書館を目指したいと考えています。

公文書の管理は、全庁的な職員の協力がなくてはスムーズに行うことはできません。市民の皆さんにとってはもちろん、職員にとっても利用しやすい公文書館を目指すことが、公文書の適正管理にもつながるものであることと信じて、これからも公文書館としての機能の充実に鋭意取り組んでいきたいと考えています。