国立公文書館

大城 由希江

はじめに

「沖縄の祖国復帰が実現しない限り、わが国にとって『戦後』が終わっていない」[1]。昭和40(1965)年8月、戦後の総理として初めて沖縄を訪問した佐藤榮作総理(当時)は、沖縄問題の解決に意欲を示した。その後、日米間において折衝が進み日本本土復帰へと至るが、復帰へと至る道程のポイントで、テレビ生中継や衛星放送といった当時の最新の放送技術が活用されていたことは、これまであまり注目されていないと思う。

本稿では、沖縄の日本本土復帰へと至る歩みを、メディア報道との関連から振り返りたい(沖縄戦から本土復帰までの主な出来事とメディア機関の復興については末尾の年表を参照。)。

1.1970年:全国戦没者追悼式 ―沖縄の状況を生中継

昭和45(1970)年8月15日の全国戦没者追悼式[2]。毎年、NHKテレビは日本武道館の式典の模様を中継していたが、この年は初めて番組中に

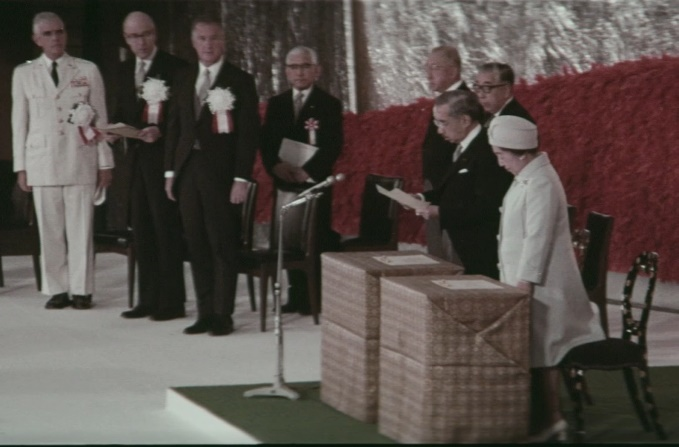

【写真2】沖縄戦戦没者追悼式(1970.6.23)

(1961年に6月23日を「慰霊の日」と定めて以後、毎年追悼式典を開催している。)沖縄県公文書館所蔵「琉球政府関係写真資料129」資料コード:0000108839

2.1971年:沖縄返還協定調印式 ―世界初の試み

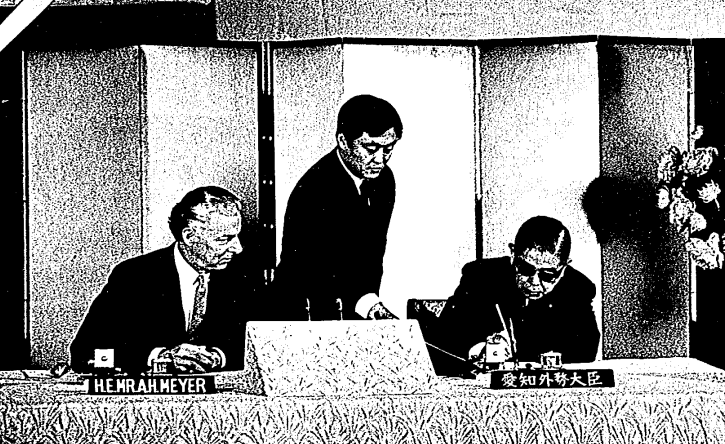

次いで昭和46(1971)年6月17日に行われた沖縄返還協定調印式。調印式は日本側は首相官邸で、米国側はワシントンの国務省会議室でそれぞれ行われた。会場は別であったものの、2つの会場を双方向衛星中継で結び同時調印するという、「外交史上初の形式」が採られた[5]。二国間の調印式の模様を生中継することと、衛星中継の送受信を同時に行うことは世界初の試みであり、沖縄返還協定調印式は外交史に加えてメディア史の上でも歴史的な出来事であった。

【写真3】東京会場で協定に調印する愛知外相

(外相左のモニターに米国側の調印の模様を映している。)「沖縄関係 沖縄返還協定調印式(3)(ロジスティックス、警備、プレス、写真)」琉球大学学術リポジトリ公開資料

【写真4】テレビで調印式を見守る屋良行政主席

(前列中央が屋良首席。県民の願いと協定の内容はほど遠いとして、調印式出席を辞退した。)沖縄県公文書館所蔵「琉球政府関係写真資料138」資料コード:0000108848

3.1972年:沖縄復帰記念式典 ―式典の一体化と沖縄報道合戦

そして昭和47(1972)年5月15日。日本政府主催の沖縄復帰記念式典は、東京と那覇の会場で同時に開催された。東京会場には佐藤総理や昭和天皇皇后両陛下が臨席した。内閣府編の『沖縄復帰記念式典記録』によると、各会場の式次第は異なるものであったが、「総理大臣式辞」、「黙とう」、「天皇陛下のおことば」は、東京会場の音声を那覇会場へ中継し、「式典が一体的に進行される」方式が採られた[6]。音声中継の実施は式典直前の5月4日に決定され、会場間を結ぶ電話回線の臨時架設が早急に実施されて実現した[7]。

復帰日当日は、沖縄現地の放送局はもちろんのこと、日本本土の放送局においても沖縄復帰に焦点を当てた特別番組が組まれた。その中で、マイクロ波の上り回線利用をめぐる争奪戦が起こる。復帰の日に合わせ、本土~沖縄間のマイクロ波の上り回線が正式に整備されテレビのカラー中継が可能となったが、整備されるのは一回線のみ。つまり、一社しか中継放送ができないという状況のなか、使用申請にテレビ局各社が押し寄せた。調整が難航したため、「あげくの果てはジャンケンで放送順序を決めるという“珍事”まで飛び出」すほどで、メディア各社は「沖縄報道合戦」に沸いた[8]。

おわりに

冒頭に引用した昭和40(1965)年の佐藤総理の訪沖に関して、国際関係論を専門とする吉本秀子氏は、「メディアによる報道の効果を狙って事前に企画されたメディア・イベントであり、またメディアをとおした『広報外交』であった」と指摘する[9]。本稿においては、佐藤訪沖以降の出来事を事例紹介したが、日本本土復帰までの道筋に、放送技術の進歩が重ねられ報道合戦に沸いたという意味で、沖縄の本土復帰は国家的行事であるとともにメディア・イベントでもあったと言えるだろう。

〔注〕

[1] 内閣総理大臣官房編『佐藤内閣総理大臣演説集』(内閣総理大臣官房、1970年)pp.111-112。

[2] 昭和27(1952年)4月8日の閣議決定において、「平和条約の発効による独立に際し、国をあげて戦没者を追悼する」ことを目的に、政府主催の式典として実施することが決定した(国立公文書館所蔵「全国戦没者追悼式の実施に関する件」請求番号:類03638100)。昭和37(1962)年までは、5月2日に式典を実施していた。終戦記念日の歴史的展開については、佐藤卓己『増補 八月十五日の神話 終戦記念日のメディア学』(筑摩書房、2014年)が詳しい。

[3] 「沖縄から初のナマ放送 『スタジオ102』と戦没者慰霊式」『沖縄タイムス』1970年8月15日付、沖縄放送協会資料保存研究会『沖縄放送協会史』(沖縄放送資料保存研究会、1982年)p.年表33。

[4] 沖縄放送協会資料保存研究会『沖縄放送協会史』(沖縄放送資料保存研究会、1982年)pp.21-28。戦後沖縄におけるメディア復興を、米国統治との関係から著した宮城悦二郎氏は、「マイクロ回線の開通は本土と沖縄のコミュニケーション距離を一挙に短縮、住民は日米政府のかかげていた本土・沖縄の『一体化』政策をすくなくとも電波マスコミを含む通信の面ではじかに感じることができた」とし、日本政府による沖縄支援の一つとして、マイクロ波敷設を重視する(『沖縄・戦後放送史』ひるぎ社、1994年、p.216)。

[5] 日本放送協会総合放送文化研究所放送史編修室編『NHK年鑑 1972年版』(日本放送出版協会、1972年)p.466。調印式とプロ野球の生中継が重なったため、フジテレビでは、野球ファンにも配慮するために今ではお馴染みのワイプ放送を、日本のテレビ史上初めて使用した日でもあった(「沖縄か巨人か テレビの中の“ある共存”」『毎日新聞』1971年6月18日付)。

[6] 内閣総理大臣官房沖縄復帰記念式典準備室編『沖縄復帰記念式典記録』(内閣総理大臣官房、1972年)p.85。

[7] 復帰日当日は、首脳同士が直接通話可能なホット・ラインが開通し、佐藤総理とニクソン大統領(当時)がメッセージを交わすなど、二国間の連絡通信網が整備された日でもあった(「日米ホット・ライン開通 復帰記念で初使用」『読売新聞』1972年5月16日付)。

[8] 「テレビ各社沖縄報道合戦 カラー一回戦、大争奪」『読売新聞』1972年5月10日付

[9] 吉本秀子『米国の沖縄占領と情報政策―軍事主義の矛盾とカモフラージュ』(春風社、2015年)p.308。

| 沖縄の出来事 | 日本本土の出来事(参考) | |

|---|---|---|

| 1945 | 沖縄戦~米軍占領開始 | ポツダム宣言受諾 |

| 1946 | GHQ覚書により北緯30度線以南が日本から分離 | 日本国憲法公布 | 1949 | 沖縄の長期保有・恒久的基地建設の方針を米大統領承認 | 本土~沖縄間の渡航が許可制で可能に |

| 1950 | 沖縄住民向けラジオ局「琉球の声」が米軍政府管理下で放送開始 | NHKより「琉球の声」へ音声テープや 台本など放送資料を提供 |

| 琉球列島米国民政府(USCAR)樹立、軍政から民政へ移行 | 1951 | サンフランシスコ平和条約締結により沖縄の米国統治が正式決定 | * |

| 1952 | 南方連絡事務局(総理府附属機関)の那覇事務所設置 | 対日講和条約・日米安保条約発効 |

| 1953 | 第1回祖国復帰県民大会挙行 | NHK、日本テレビ白黒放送開始 |

| 1959 | 沖縄テレビ開局(白黒放送) | * | 1960 | 沖縄県祖国復帰協議会結成 | テレビのカラー放送開始 |

| 琉球放送テレビ開局(白黒放送) | NHK、沖縄のテレビ局へ放送資料を提供 | |

| ラジオ沖縄開局 | 1964 | 日琉マイクロ波(下り)正式運用開始、NHK沖縄総局設置 | 初の衛星中継(受信)でケネディ暗殺 事件をニュース放映 |

| 1965 | 佐藤総理訪沖(ひめゆりの塔や各戦跡を参拝) | * |

| 1968 | 沖縄テレビと琉球放送テレビ、カラー放送開始 | * | 1969 | 佐藤・ニクソン共同声明「72年返還」決定 | * | 1971 | 沖縄返還協定締結 | * | 1972 | 沖縄返還協定発効、沖縄復帰記念式典挙行、沖縄県設置 | 沖縄開発庁発足 |

| 日琉マイクロ波(上り)正式運用開始 | NHK沖縄放送局発足 |

(宮城悦二郎『沖縄・戦後放送史』ひるぎ社、1994年)、明田川融監修『占領期年表 1945-1952年』(創元社、2015年)等を参考に筆者作成。)