園芸書の出版

草花絵前集(くさばなえぜんしゅう)

請求番号197-0034

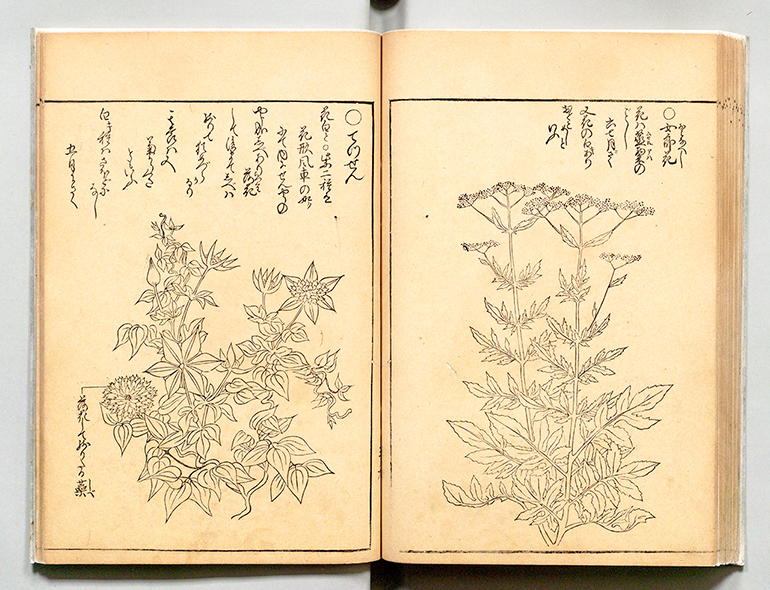

伊藤伊兵衛(三之丞)著、伊藤伊兵衛(政武)編。元禄12年(1699)刊。植木屋の伊藤三之丞が描いた原画を元に、息子である政武が編集した、草花の図譜。草花の絵を中心に据え、余白に花の色、開花時期などの解説が記されています。当初は後集の刊行も予定していたことから、「草花絵前集」という内題が付けられましたが、結局、後集は刊行されませんでした。全1冊。昌平坂学問所旧蔵。

▼写真をクリックすると、拡大画像が表示されます。

画像は、女郎花(おみなえし)、てっせん(鉄線)。女郎花の花は蒸した粟のようで、6・7月に咲くとあります。てっせんの花は白と紫の二種があり、花の形は風車のようで、線様のしべがあり、5月に咲くと記されています。

関連リンク(国立公文書館デジタルアーカイブが開きます。)

増補地錦抄(ぞうほじきんしょう)

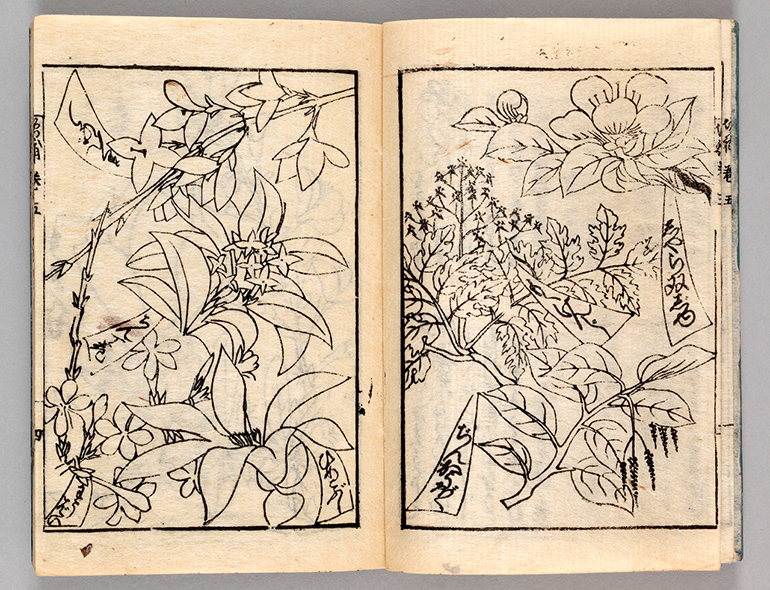

伊藤伊兵衛(政武)著。植木屋の伊藤政武が著した園芸書。政武の父三之丞が著した『花壇地錦抄』に図を追加して、宝永7年(1710)に刊行されたものが『増補地錦抄』です。政武自身が描いた植物画が多数収録され、植物図鑑としても利用できる内容となっています。なお、本資料は享保18年(1733)以降に刊行され、地錦抄シリーズである『増補地錦抄』、『広益地錦抄』、『地錦抄附録』を一括する刊本となっています。全20冊。内務省旧蔵。

- 1. しゃら双じゅ(サラソウジュ)・もくけんじ(モクゲンジ)・ぢんかうぼく(沈香木)・れんげう(レンギョウ)・ちん丁花(ジンチョウゲ)・ひめこぶし・わうばい(黄梅)(冊次5)。

- 2. ますほのすすき(真赭の薄)・みやぎのはぎ(宮城野萩)・しをん(シオン)・われもかう(ワレモコウ)・りんたう(リンドウ)(冊次7)。

関連リンク(国立公文書館デジタルアーカイブが開きます。)

草木育種(そうもくそだてぐさ)

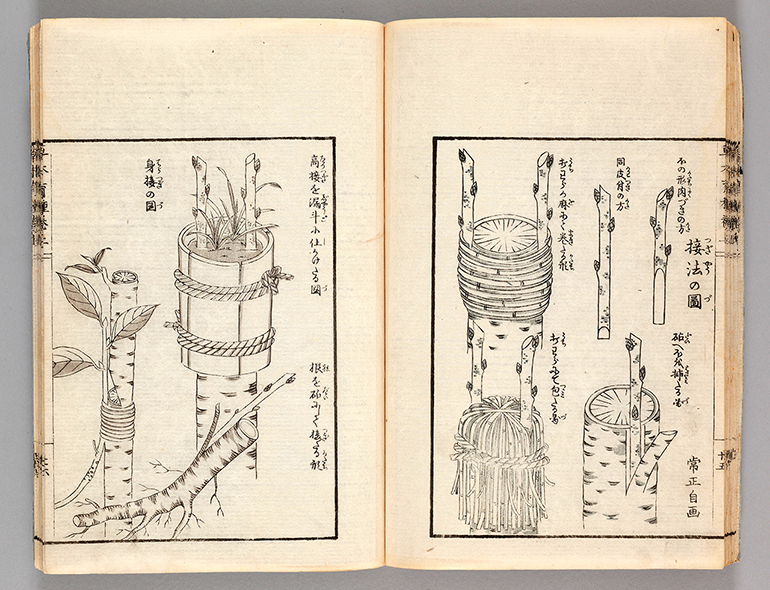

岩崎灌園・阿部櫟斎著。文化15年(1818)・天保8年(1837)刊。岩崎灌園が著した『草木育種』(2冊)と、後にその遺漏を補うために阿部櫟斎が著した『草木育種後編』(2冊)からなる園芸書です。『草木育種』、『草木育種後編』ともに、上巻は草木の手入れ全般について、下巻は個々の植物の栽培法について述べています。阿部櫟斎(1805~1870)は幕末・明治期の本草学者で、岩崎灌園、曾槃らに学びました。全4冊。内務省旧蔵。

画像は、接木の方法について解説した、「接法の事并図」(冊次1)より、図の部分。接木は、植物の優良品種または個体の増殖に用いる繁殖技法の一種です。根をもっていて接木されるほうを台木(砧木)といい、台木に接木するほうを接穂または穂木といいます。本図では、穂木の切り口、台木への接木の仕方等が、図で分かりやすく示されています。なお、本図では、台木を「砧」、穂木を「ほ」と略称している場合もあり、例えば「砧へほを挿たる図」などと記されています。

江戸の四季

江戸の四季 植物図譜の世界

植物図譜の世界 園芸文化の興隆

園芸文化の興隆 植物と暮らし

植物と暮らし 資料一覧

資料一覧