名所と花

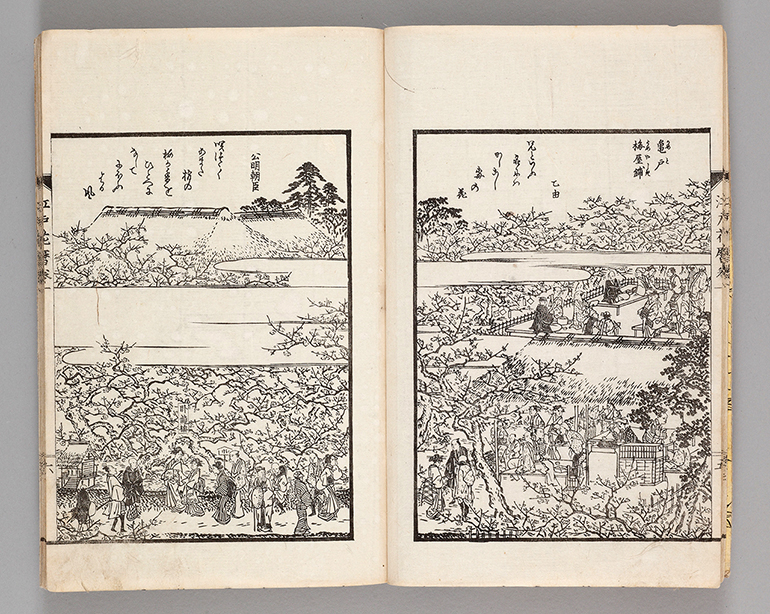

江戸遊覧花暦(えどゆうらんはなごよみ)

請求番号174-0034

岡島琴驢(岡山鳥)編著、長谷川雪旦画。文政10年(1827)刊。季節ごとに草木花の名所を紹介した案内記。別名「江戸名所花暦」。春、夏、秋、冬の四部構成(秋と冬は合冊)で、名所の由来や鑑賞の手引き等が記されています。草木花のみならず、月や雪、鳥、虫の名所なども収録しており、四季折々の行楽地を紹介しています。全3冊。内務省旧蔵。

- 1. 亀戸天満宮(現在の江東区亀戸に所在する亀戸天神社)の東にあった清香菴喜右衛門の庭には臥龍梅という梅の名木がありました。その名のごとく、龍が臥したように見えました。資料の左下に臥龍梅が描かれています(冊次1)。

- 2. 描かれているのは亀戸天満宮の藤棚。表門を入って正面、心字池に沿って左右に藤棚があり、その下に茶店が並んでいました(冊次2)。

関連リンク(国立公文書館デジタルアーカイブが開きます。)

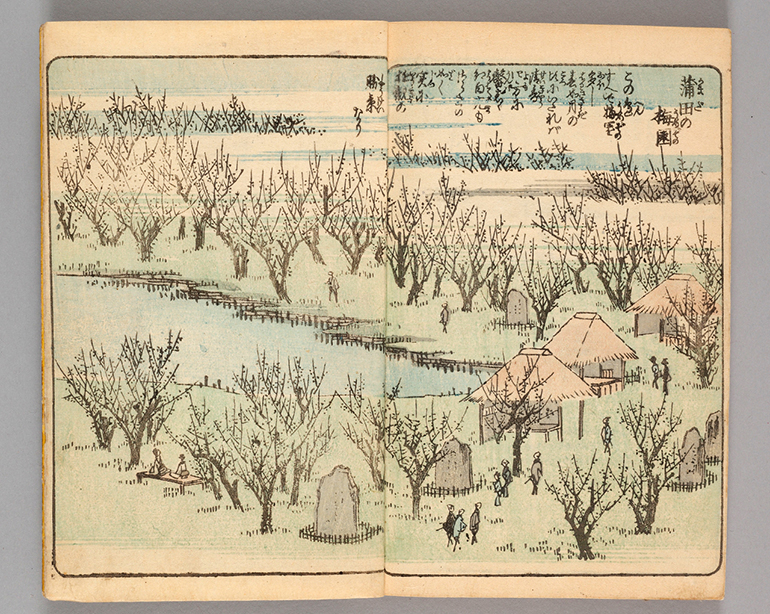

絵本江戸土産(えほんえどみやげ)

請求番号174-0058

歌川広重・二世歌川広重画。嘉永3年(1850)~慶応3年(1867)刊。江戸市中および近郊の名所旧跡を描き、簡単な解説を添えた色摺りの絵本。本書と同名の本が以前にも存在し、当時大いに流行しました。しかし、火災で版木が失われ、また名所古跡も変遷したため、広重に作画を依頼して新たに出版したものが本書です。全10冊ですが、当館では1冊欠いて9冊のみ所蔵しています(第9編欠)。なお、二世歌川広重は初世広重の養子。外務省旧蔵。

- 1. 「蒲田の梅園」(冊次2)は、現在の東京都大田区蒲田に所在した梅園(梅の木を多く植えた庭園)のこと。このあたりは梅園が多くあったそうです。

- 2. 「堀切の里花菖蒲」(冊次7)は、現在の東京都葛飾区堀切に所在した花菖蒲園のこと。現在もその一部が「堀切菖蒲園」として、江戸時代の面影を今に伝えています。

- 3. 「根津権現社地紅楓」(冊次5)は、現在の東京都文京区根津に鎮座する根津神社の境内の紅楓(紅葉したカエデ)を描いたものです。根津権現は江戸の紅葉の名所の一つでした。

江戸の四季

江戸の四季 植物図譜の世界

植物図譜の世界 園芸文化の興隆

園芸文化の興隆 植物と暮らし

植物と暮らし 資料一覧

資料一覧