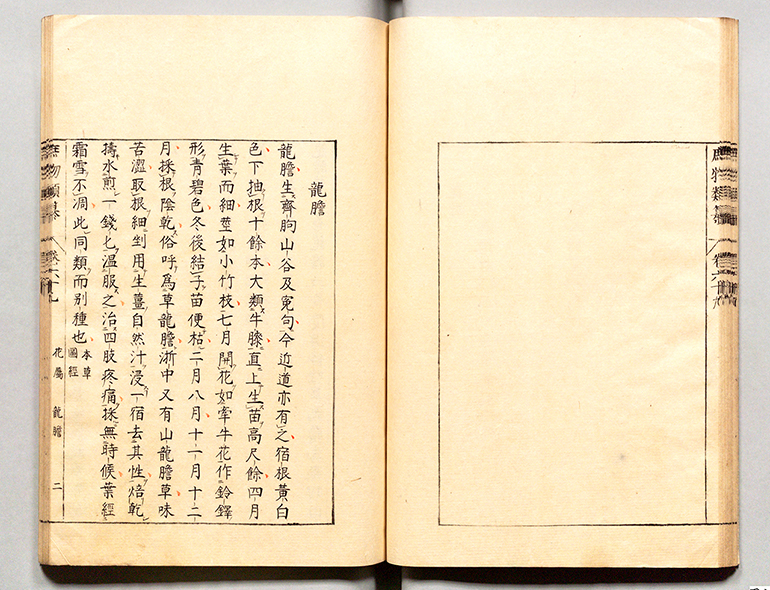

庶物類纂と庶物類纂図翼

庶物類纂(しょぶつるいさん)

請求番号特054-0001

稲生若水・丹羽正伯編。延享4年(1747)成立。江戸時代中期に成立した日本の本草書。動植物・鉱物の中から薬効のあるものを選んで分類し、それぞれについて中国の文献から関係する記事を収集して編纂した書です。元禄10年(1697)、本草学者の稲生若水は加賀藩主前田綱紀から命を受け、『庶物類纂』の編纂に着手します。しかし、正徳5年(1715)、若水は作成途中で病死し、のちに藩主綱紀も死去したことにより、事業は中断。それを惜しんだ8代将軍徳川吉宗は、若水の弟子である丹羽正伯らに編纂事業の継続を命じ、延享4年に完成しました。全465冊。紅葉山文庫旧蔵。

関連リンク(国立公文書館デジタルアーカイブが開きます。)

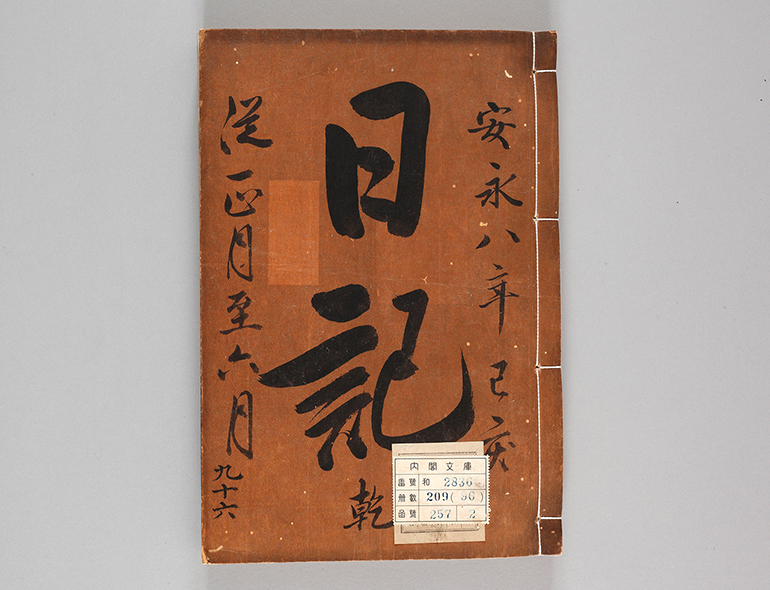

御書物方日記(ごしょもつかたにっき)

請求番号257-0002

紅葉山文庫の管理を担った書物奉行の業務日誌。内容は、蔵書の収集・管理・出納・修復、施設の管理・補修、目録の編纂、文献調査、奉行や同心の人事記録など、多岐にわたります。平成30年(2018)、「御文庫始末記」等の関連資料とともに、国の重要文化財に指定されました。全209冊。

画像は安永8年(1779)4月27日付の記述で、『庶物類纂図翼』の文庫への収納に関する記事が記されています。それによれば、書物奉行は稲葉越中守(側衆)から、戸田要人(祐之)が『庶物類纂図翼』を将軍へ献上し、お手元に留められることになったので、前々から紅葉山文庫に所蔵している『庶物類纂』に差し添えて置くように指示されます。書物は岡部河内守(小納戸頭取)から受け取るようにとの指示だったので、早速、河内守に会い、『庶物類纂図翼』を受け取り、『庶物類纂』に差し添えて置いたことが記されています。

江戸の四季

江戸の四季 植物図譜の世界

植物図譜の世界 園芸文化の興隆

園芸文化の興隆 植物と暮らし

植物と暮らし 資料一覧

資料一覧