本草学研究と植物図譜

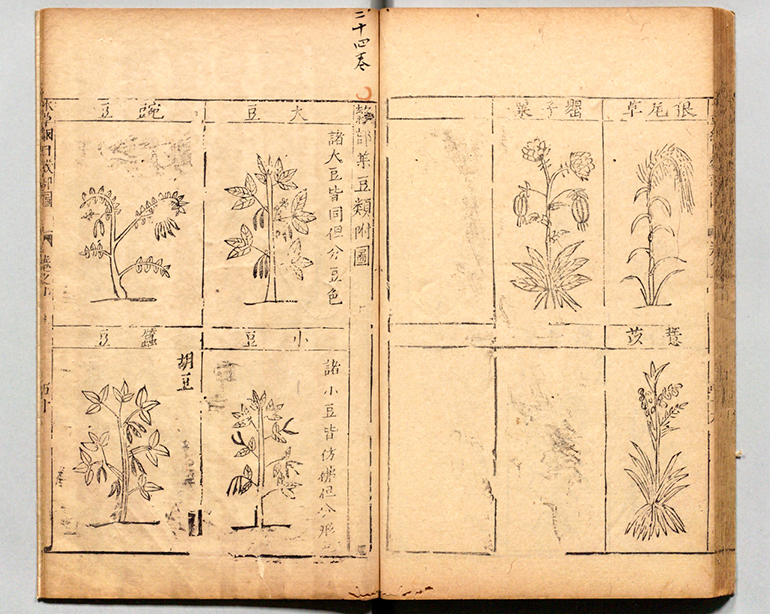

本草綱目(ほんぞうこうもく)

請求番号別042-0008

李時珍著、附図:李建中編。万暦24年(1596)刊。中国明代の本草書。薬物を中心としながらも、博物学的内容に富み、江戸時代の本草学研究に大きな影響を与えました。日本への最初の渡来は慶長年間(1596~1614)で、儒学者の林羅山が長崎で入手し、徳川家康に献上したといわれています。その後も中国から頻繁に輸入されるとともに、和刻本(日本で彫刻し、刷られた本)も多数刊行されました。資料は伝本が少なく希少な初版本。金陵(現在の南京)で刊行されたことから、金陵本とも呼ばれます。全26冊。多紀氏旧蔵。

画像は、穀部菽豆類に関する附図(冊次1)と本文(冊次16)。冒頭は大豆に関する記載です。個々の薬物について、釈名(別名、名称の由来)、集解(産地、性質など)、正誤(誤りを正す)、修治(調製加工法)、気味(寒温、味など)、主治(薬効)、発明(薬理説)、附方(処方の仕方)の項に分けて記述しています。

関連リンク(国立公文書館デジタルアーカイブが開きます。)

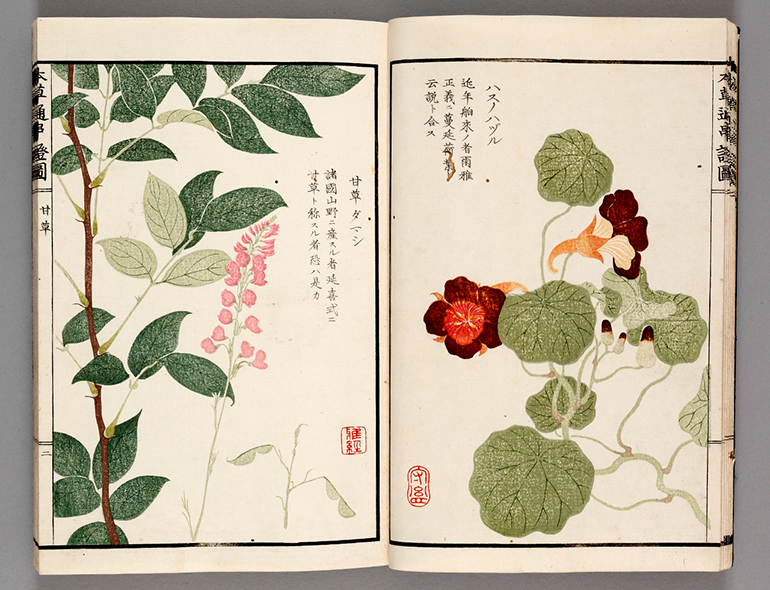

本草通串証図(ほんぞうつうかんしょうず)

前田利保編。嘉永6年(1853)序。越中富山藩の第10代藩主前田利保の命で編纂された植物図譜。利保が先に著した本草書である『本草通串』の付図として編まれました。図は富山藩の絵師が描いています。全5冊ですが、当館で所蔵しているのは巻1、巻2の2冊のみです。「本草通串証図」と墨書された木箱に収められています。農商務省旧蔵。

画像は、1. ハスノハヅル・甘草ダマシ(フジカンゾウ)、2. 羊乳(ツルニンジン)・大葉羊乳、3. ハマ沙参(ツリガネニンジンの一種)・ヒメ沙参(いずれも冊次1)。名称のほか、産地等についても記されています。

関連リンク(国立公文書館デジタルアーカイブが開きます。)

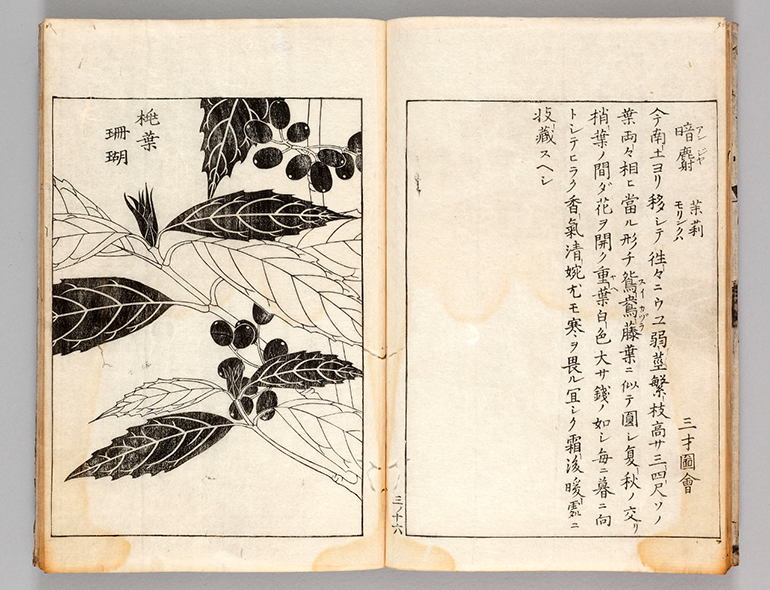

花彙(かい)

島田充房・小野蘭山共著。宝暦9年(1759)・明和2年(1765)刊。植物の写生図と解説が記された植物図鑑。宝暦9年に充房が1巻と2巻を出版し、宝暦13年に蘭山が残りの6巻分を完成させ、全8巻8冊として、明和2年に刊行しました。精度の高い写生図が描かれており、葉の表面を白色、裏面を黒色で描くという工夫を施しています。小野蘭山(1729~1810)は松岡恕庵に本草学を学び、家塾衆芳軒を開いて教育と研究を行いました。蘭山の『本草綱目』の講義内容をまとめた『本草綱目啓蒙』は、江戸時代の本草学研究に大きな影響を与えました。共著者である島田充房は、松岡恕庵の門人で蘭山の兄弟子にあたります。全5冊(3巻3冊分欠)。昌平坂学問所旧蔵。

画像は、桃葉珊瑚(アオキ)と菴羅果(アンラン)(冊次5)。菴羅果は正確にはマンゴーを指しますが、ここではカリンの類として記されています。資料中の大和談山とは、奈良県桜井市多武峰にある談山神社のことです。

江戸の四季

江戸の四季 植物図譜の世界

植物図譜の世界 園芸文化の興隆

園芸文化の興隆 植物と暮らし

植物と暮らし 資料一覧

資料一覧