四季を楽しむ

江戸名所図会(えどめいしょずえ)

請求番号174-0036

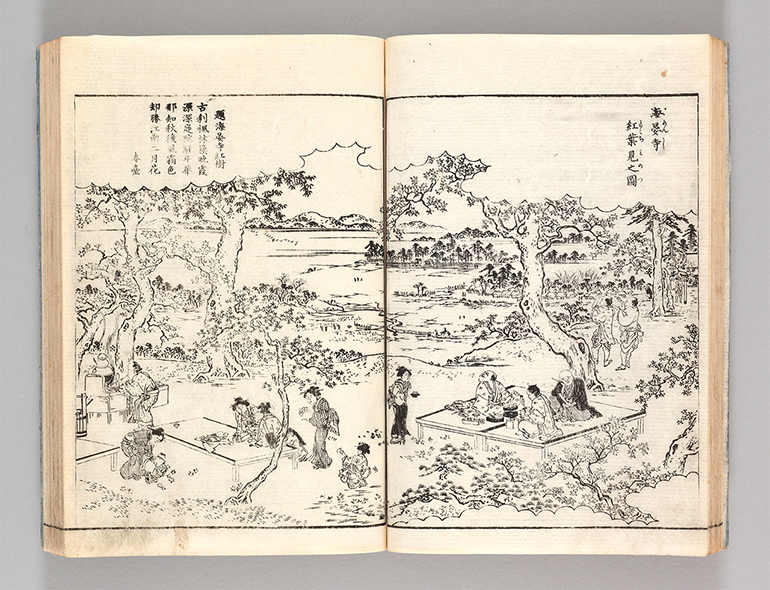

斎藤長秋編、長谷川雪旦画。天保5年(1834)・同7年刊。江戸および江戸周辺地域を対象とした絵入り地誌。寛政年間(1789~1801)に江戸神田雉子町の名主斎藤長秋が編纂しました。その後、子の県麻呂(莞斎)、孫の月岑が増補・校訂を行い、天保5年、同7年の2回に分けて刊行されました。全20冊。内務省旧蔵。

- 1. 品川の海晏寺(現在の品川区南品川)は紅葉の名所。寺の裏手からは海を見渡すことができ、夕日に照らされた海と紅葉は絶景であったといいます(冊次4)。

- 2. 虫の声を聴く虫聴きは、江戸時代の庶民の行楽の一つでした。道灌山(現在の荒川区西日暮里および北区田端付近の高台)の周辺は江戸市中に比べ自然豊かであり、秋の虫の声を楽しむには絶好の場所でした(冊次14)。

- 3. 龍眼寺(現在の江東区亀戸)は、境内に萩を多く植えていたことから、俗に萩寺と称されました。資料には萩を観賞する人々の様子が描かれています(冊次18)。

関連リンク(国立公文書館デジタルアーカイブが開きます。)

江戸歳事記(えどさいじき)

請求番号184-0012

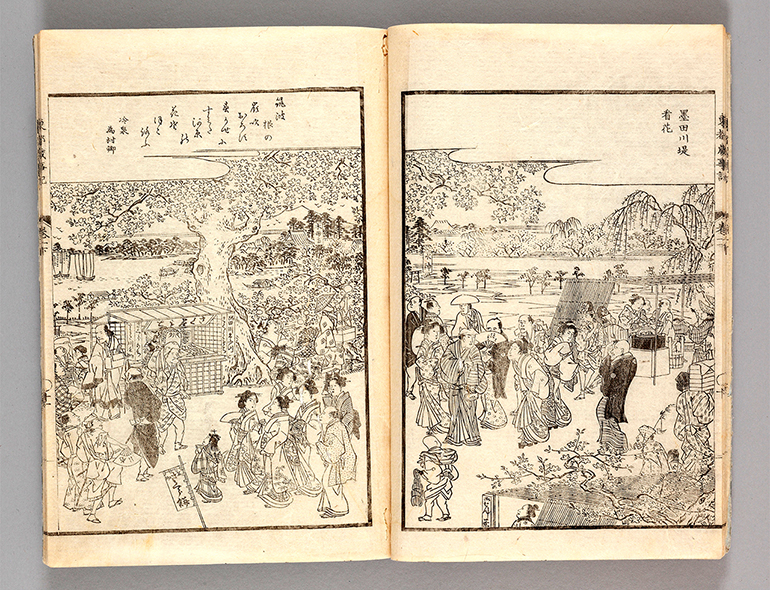

斎藤月岑編著、長谷川雪旦図画、長谷川雪堤補画。天保9年(1838)刊。江戸の年中行事を1月~12月まで月日順に紹介した書。別名「東都歳事記」。江戸の寺社や名所を実地調査して記述したもので、江戸の年中行事、風俗、民俗を知る上で貴重な資料です。斎藤月岑(1804~1878)は、江戸時代後期の江戸神田雉子町の名主。全5冊。

- 1. 隅田川の木母寺(現在の墨田区堤通)近くの風景。隅田川沿いには桜がたくさん咲いていました。木母寺から隅田川沿いに南へ向かうと長命寺(現在の墨田区向島)があり、寺の門前で桜餅を売り始めたことから、長命寺桜餅が有名になりました。資料の左側にも「さくらもち」の屋台が見えます(冊次2)。

- 2. 隅田川での月見の風景。旧暦8月15日には月見が行われ、江戸の各地は賑わいをみせました。資料には、船を浮かべ、飲食をしながら月を眺めている様子が描かれています(冊次4)。

- 3. 隅田川での雪見の風景。資料の左側中央には屋形船が見えます。月見と同じように船を浮かべて雪を眺めることもありました(冊次5)。

江戸の四季

江戸の四季 植物図譜の世界

植物図譜の世界 園芸文化の興隆

園芸文化の興隆 植物と暮らし

植物と暮らし 資料一覧

資料一覧