―政府は、今後10年以内に国民所得を2倍以上にすることを目標とし、この長期経済展望のもとに、さしあたり来年度以降3ヵ年間につき、年平均9%の成長を期待しつつ、これを根幹として政府の財政経済政策の総合的な展開を考えているのであります―

昭和35年(1960)7月に成立した池田勇人(いけだ はやと)内閣は、「寛容(かんよう)と忍耐(にんたい)」を基本姿勢に掲げ、新日米安全保障条約をめぐって二分した政治対立の修復を図るとともに「国民所得倍増計画(こくみんしょとくばいぞうけいかく)」を策定し、国民の関心を「政治」から「経済」へと転換させました。第36回国会において池田が述べたように、目標を10年間で実質国民総生産を2倍と設定し、経済成長の具体策として、社会資本の充実、石油・鉄鋼を中心とした重化学工業への転換、輸出の拡大、科学技術の振興を掲げました。

国民所得倍増計画に基づき様々な政策が展開されました。昭和37年10月に閣議決定された「全国総合開発計画」(一全総)は、地域間の均衡ある発展を図るために、長期的かつ国民経済的視点にたった国土総合開発の方向を示したものでした。計画の具体策として新産業都市建設促進法(昭和37年)が制定され、15地域が新産業都市に指定されました。さらに工業整備特別地域として指定された6地区を加え、拠点開発を図りました。また、鉄鋼業、石油化学工業の発展は、自動車や家電産業の成長に支えられていました。三種の神器(白黒テレビ、冷蔵庫、洗濯機)の一般家庭への普及及び自動車生産の増大は、製品が普及するにつれて市場を拡大させました。企業は、増大する需要をまかなうために設備投資を行い、これに伴って原材料の供給が拡大したことで、鉄鋼業や石油化学工業が発展していったのです。

一方で、高度経済成長政策の展開は、石炭から石油へのエネルギー政策の転換を意味していました。鉄鋼業、石油化学産業の発展により石油製品の国産化が実現される一方、石炭等の原材料は海外からの輸入が増大し、国内の石炭業が斜陽化(しゃようか)することとなりました。炭鉱のスクラップ・アンド・ビルド政策を打ち出される中で、昭和35年には戦後最大の労働争議といわれる三井三池争議(みついみいけそうぎ)が起こりました。

また、戦後農地改革以降、小規模自作農の保護を主眼としてきた農政にも大きな変化が生じました。昭和36年に制定された農業基本法により、農業の構造改善が掲げられ、大型農機具の導入によって近代化が進められました。これにより農業生産性は飛躍的に伸び、農機具の近代化によって余剰が生じた労働力は、労働力不足を抱えていた都市部に流出し、工業・産業界の担い手となりました。しかし、これはやがて「過疎」と「過密」の問題を生んでいきます。農村部からの労働力の流出は、農業人口減少の問題を生み、都市部における人口過密は、生活環境の悪化や教育・福祉問題の要因となったのです。

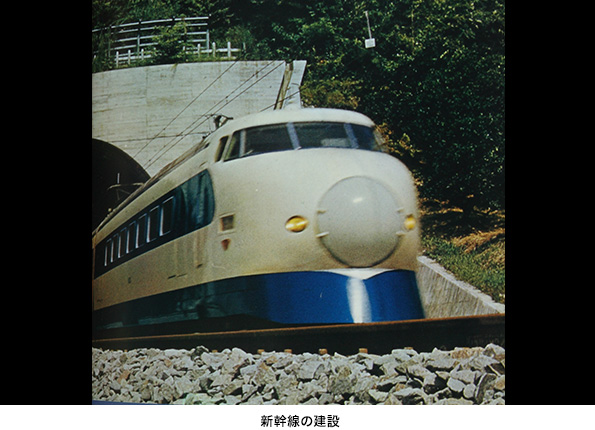

昭和40年代初めまでに日本経済は年平均8%の実質成長を達成し、急速な成長ぶりは、国土・都市開発にも現れています。昭和34年に着工された新幹線は、昭和39年10月、東京・大阪間が開業し、名神高速道路(めいしんこうそくどうろ)(昭和38年)、首都高速道路(昭和39年)も開通しました。また、日本は、昭和38年から翌年にかけて、GATT11条国及びIMF8条国へ移行して経済の国際化を図るとともに、OECD(経済協力開発機構)に加盟し、先進国の仲間入りを果たしました。そして、同年に行われた東京オリンピックや昭和45年の日本万国博覧会の開催は、日本の経済国家としての地位を国際社会へ高らかに宣言するものでした。

しかし、先進国の例を見ないスピードでの経済成長は、文字通り「経済優先」でした。その結果、水俣病等の公害病の拡大や、拠点開発地域及び大都市部における自然環境の破壊を招きました。これに対して昭和42年には公害対策基本法が制定され、昭和46年に環境庁が発足しました。

日本が、いつしか世界第2位のGDPを誇る経済大国になった一方で、米国経済は成長が鈍り、国際通貨不安を招いていました。こうした中で、昭和46年8月、ニクソン大統領は突如、金・ドル交換停止を宣言し、ドル防衛策を発表しました。この、いわゆるニクソン・ショックにより、1ドル360円の固定相場は終わりを告げ、同年12月のスミソニアン会議において、円は1ドル308円に切り上げられ、昭和48年2月に変動相場制に移行することとなったのでした。