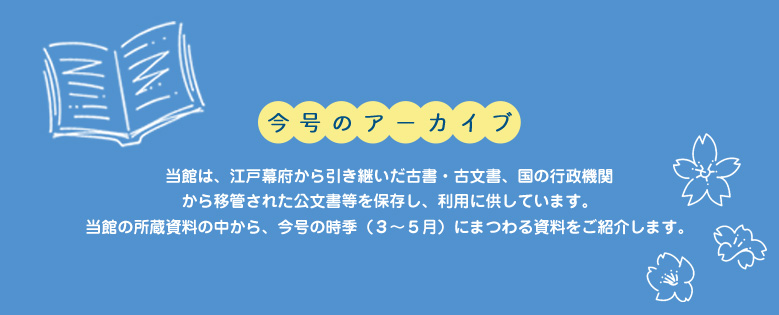

江 戸 遊 覧 花 暦

請求番号174-0034

岡島琴驢(岡山鳥)編著、長谷川雪旦

画。文政10年(1827)刊。季節ごとに草木花の名所を紹介した案内記。別名「江戸名所花暦

」。春、夏、秋、冬の四部構成(秋と冬は合冊)で、名所の由来や鑑賞の手引き等が記されています。草木花のみならず、月や雪、鳥、虫の名所なども収録しており、四季折々の行楽地を紹介しています。全3冊。内務省旧蔵。

亀戸天満宮(現在の江東区亀戸に所在する亀戸天神社)の東にあった清

香

菴喜右衛門の庭には臥龍

梅

という梅の名木がありました。その名のごとく、龍が臥したように見えました。資料の左下に臥龍梅が描かれています(冊次1)

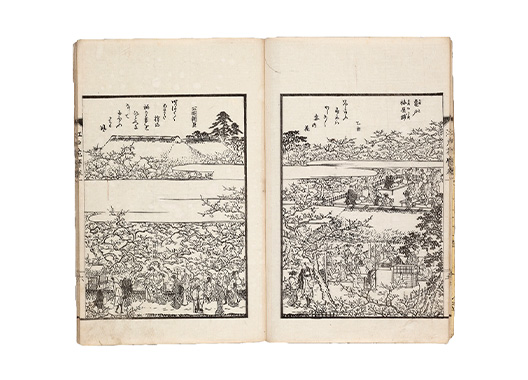

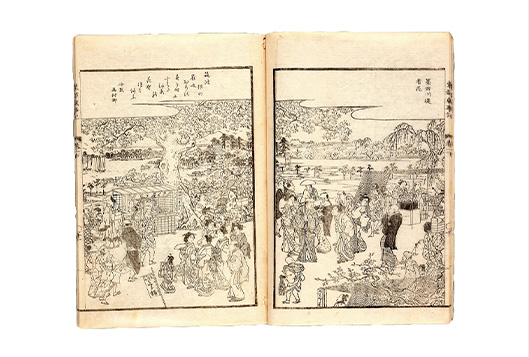

江戸歳事記

請求番号184-0012

斎藤月岑編著、長谷川雪旦図画、長谷川雪堤

補画。天保9年(1838)刊。江戸の年中行事を1月~12月まで月日順に紹介した書。別名「東

都歳事

記

」。江戸の寺社や名所を実地調査して記述したもので、江戸の年中行事、風俗、民俗を知る上で貴重な資料です。斎藤月岑(1804 ~

1878)は、江戸時代後期の江戸神田

雉子町

の名主。全5冊。

隅田川の木母寺

(現在の墨田区堤通)近くの風景。隅田川沿いには桜がたくさん咲いていました。木母寺から隅田川沿いに南へ向かうと長命

寺

(現在の墨田区向島)があり、寺の門前で桜餅を売り始めたことから、長命寺桜餅が有名になりました。資料の左側にも「さくらもち」の屋台が見えます(冊次2)。